新総裁で何が変わる?日銀元幹部に聞く

政府は、ことし4月で任期が切れる日銀の黒田総裁の後任に経済学者の植田和男氏を起用する人事案を示しました。就任すれば戦後初の学者出身の総裁となりますが注目されるのは今後の金融政策の運営です。元日銀理事で植田氏をよく知るエコノミストの門間一夫氏に金融政策の見通しについて聞きました。

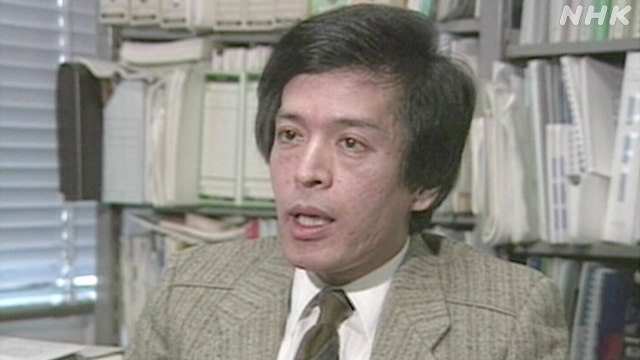

現在、みずほリサーチ&テクノロジーズのエグゼクティブエコノミストを務める門間氏。植田氏が日銀の審議委員を務めた1998年から2005年の間は、金融政策を担当する企画局や経済や物価の調査にあたる調査統計局に所属。植田氏とは政策などをめぐってさまざまなやりとりをした経験があります。植田氏が日銀の審議委員を退任したあとも交流を続けているということです。

この春、10年ぶりに日銀の総裁が交代しますが、経済学者の植田氏を起用する人選をどう受け止めましたか?

植田さんはマクロ経済学者の中では、日銀との関わりが最も多い人。日銀の審議委員を退任してからも、日銀の金融経済研究所の顧問としてよく来られていたし、日銀主催のカンファレンスなどにもたびたび協力していただいた。

今の日本の経済学者の中で日銀の金融政策や全体の運営について、最もよく知っている人の1人です。

仕事を通して伝わってきた人柄の印象は?

植田さんは人の話をよく聞く。人の話をよく聞いていろんな材料をのせてから、全体をそしゃくしたうえでご自身の考えを述べるタイプで、バランスが良い判断をするという印象を持っている。

「聞く力」を持った方だと思います。

実際に日銀総裁に就任すれば、学者出身者では初めてとなります。

金融政策は学問的に発展している分野で、著名な学者の評論によって金融政策の価値や有効性が決まってしまうと言っても過言ではありません。

経済学者が中央銀行で指揮をとるのは国際的にはスタンダードで、金融政策を国民がどう受け止めるのか、経済学者がその仲介役になることには意義があると思います。

とは言っても、実務者ではない学者がいきなり総裁として指揮をとることになります。日銀側はどう受け止めるのでしょうか?

植田さんは教授として長く東京大学でマクロ経済学を教えていました。日銀の職員には東京大学経済学部の出身者が多く、「植田ゼミ」で門下生だった職員もいます。

かつての指導教官がトップになるようなもので、日銀内で親近感を持っている職員はたくさんいると思います。市場では新総裁の人選はサプライズだったとされていますが、日銀にとっては身内に近い人物です。

金融政策の運営ではどのような課題が待ち受けているのでしょうか。

黒田総裁が誕生した2013年は、日本にとってはデフレからの脱却が非常に重要な課題でした。政府もデフレからの脱却を経済政策のど真ん中に据えて、いわゆる「3本の矢」と言われたアベノミクスの第1の矢を日銀が担う関係になっていました。

したがってデフレから脱却するんだという強い意志と強いメッセージ、大胆な行動が求められていましたが、今はデフレが問題ではない状況になってきています。

むしろこれまでの異次元の金融緩和に不都合があるならば、そこを修正していくことが重要になります。任期となる次の5年は、これまでとは違う時代を迎えるでしょう。

日銀は異次元の金融緩和を長期にわたって続けていますが、黒田路線の修正をはかるのでしょうか。

日銀は、短期金利と長期金利を操作目標とする「イールドカーブコントロール」という世界でも例のない金融政策を行っています。

短期金利は、市場も国民も金利の引き上げにある程度備えることができますが、長期金利は市場で急に金利が上がってしまうとコントロールできなくなるという問題をはらんでいます。

植田さんの過去の論説をみると、長期金利を決めることの難しさや問題点を認識されていることがよくわかります。おそらく機会を見て、長期金利を決めるやり方を変えていくでしょう。

見直しに着手するタイミングはいつになりそうですか。

任期の比較的早い段階でイールドカーブコントロールを廃止、もしくは大きく変更していく可能性が高いと私は思っています。

ただ、場合によっては経済情勢をみて、半年、1年など時間をかけて、ゆっくりやっていくことも十分ありえるでしょう。

植田氏の金融緩和へのスタンスはどのように評価しますか?

経済状況が利上げを求めれば利上げを主導するだろうし、状況が求めないのであれば利上げはしない、現実路線のタイプです。

金融緩和に積極的とされる「ハト派」的にうつるひともいるようですが、日本経済のこの20年、30年をみると、正しい政策をしようと思えば金融緩和方向に行かざるを得なかったのであり、植田さん自身は決して「ハト派」ではないと思います。

本当に日本経済が過熱することになれば、断固として引き締めの方向に向かうこともできる現実路線。

植田さんは審議委員時代に執行部の意図に反して、ゼロ金利政策の解除に反対したことがある人です。現実のデータや情勢に鑑みて、一番自分が正しいと考えることにきちんと筋を通すことをする人だと思います。

これから国会での所信聴取などで発信の機会があるが、どんなポイントに注目しますか?

新総裁は、いきなり金利を引き上げて世の中にハレーションが起きるようなことがないようにすることが重要な作業になるでしょう。

今はまだ物価の安定的な上昇と賃上げの拡大という、経済の好循環が起きていないので、金融緩和自体はしばらく続けるというメッセージを国民にきちんと届けることを優先するはずです。

今の金融政策の枠組みに修正を加えることが必ずしも緩和をやめることではないということを説明し、理解してもらう環境を整えることが大事となります。

金利が上がると住宅ローンへの影響なども懸念されます。金融政策の修正がすぐに行われるということはないでしょうか?

金融政策の基本は連続性。植田さんも経済情勢をまずは見極めることからはじめるでしょう。

万全の体制をとって、国民に不安を与えない形で今の金融緩和の枠組みの問題点を修正していくことになると思います。

金融市場は、総裁が変わることで過大な期待を抱えがちなので、不確実性を一掃するような継続性が求められます。

政府と日銀は共同声明として「2%の物価安定目標」を目指しています。この声明は次の体制でも維持されると思いますか?

共同声明はもともとはなければならないものでもない。

金融政策は、日銀が独立して決めることができる政策なので、基本的な方針について大きく変える必要性がないかぎりは手をつけないのではないかと思います。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)