なぜ電力ひっ迫?節電はいつまで続く?初の電力ひっ迫注意報

政府は東京電力の管内に4日連続で「電力需給ひっ迫注意報」を出しました。この「注意報」、5月に新設されたばかりのものですが、初めての発令。オフィスの照明が暗くなったり、一部のエレベーターの稼働を停止したり、関東が節電モード一色になりました。6月30日で注意報は解除されましたが、そもそもなぜ連日のように電力需給が厳しくなったのか、結局、どのような対策が効果をあげたのか。エネルギー担当の五十嵐圭祐記者、西園興起記者。教えて。

どうしてこのように電力需要がひっ迫したのですか?

6月としては記録的な暑さが連日続いたことが一番大きな要因です。

冷房の使用が増えたことで電力需要が急増しました。

電力需要は東日本大震災後、6月としてはもっとも高くなりました。

政府も電力会社もまさか、こんなに早く、猛暑が来るとは考えておらず、備えが十分にできていませんでした。

この夏は電力需給が厳しくなるので政府が節電を要請するってニュースで見ました。

備えはなかったのでしょうか。

政府や電力会社も手をこまねいていたわけではありません。

夏に備え、電力を確保しようと、停止していた火力発電を復活させて130万キロワットを確保。

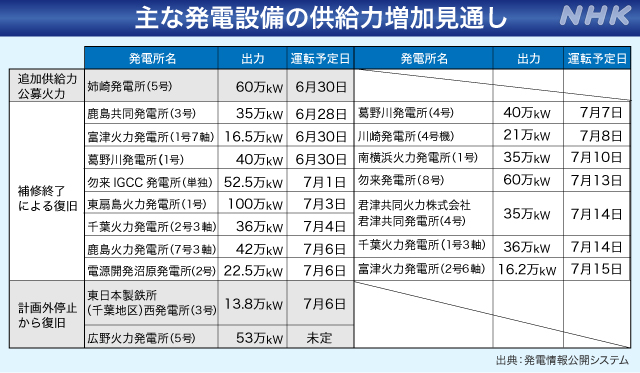

さらに、この表を見てください。

発電所の補修時期も極力、需要が高まる時期にかぶらないように対応していて、それが終われば、およそ600万キロワット分が確保できる予定でした。

しかし、そのほとんどは7月に入ってからの運転開始予定。

6月の電力ひっ迫には間に合わなかったわけなんです。

これだけ太陽が照りつけているんだから太陽光発電の出力は高いのではないですか?

そのとおりです。

東京電力の管内では連日、昼ごろには1300万キロワット程度の出力が出ています。

これは大型の火力発電所13基分にも相当するかなり大きな出力です。

しかし、太陽光発電の出力は昼がピーク。

夕方も日が長く、十分明るいと思いがちですが、多くの太陽光パネルにとっては日が十分ではなく、出力は夕方には5分の1程度にまで落ちてしまいます。

しかも、発電できた電力を蓄えておくための蓄電池の性能も十分ではありません。

昼の大きな出力を夕方の需給が厳しい時間帯に持ってくることが難しいですね。

それに、太陽光発電が増えすぎたことは、電力の供給力が足りなくなっている構造的な理由にもなっているんです。

え?どういうことですか?

太陽光発電が増えれば増えるほど、火力発電の稼働率が下がるんです。

ちょっと説明が必要ですね。

電気は需要と供給が常に一致していないと、停電が起きてしまうという特性があります。

一方で太陽光発電は日射量によって発電量が大きく変動します。

雨が降ったり、夜になったりすると発電は見込めないですよね。

このため、太陽光発電が稼働しない時間帯には火力発電が需要に合わせて供給力を調整しているのです。

なるほど、その理屈は分かります。

でもどうして火力発電がバックアップすることで供給力不足になるのですか?

火力発電所は工場みたいなものと考えて下さい。

安定して昼も夜も稼働し続ければ効率がよくなり、稼働率が上がります。

しかし、短時間だけ動かすとすごく効率が悪いのです。

電力会社も民間企業なので、例えば「夜と雨のときだけ動く火力発電所」のメンテナンスにお金をかけられないわけです。

その結果、もともと老朽化した火力発電所が多かったというのもありますが、全国で火力発電の休止や廃止が増えてしまっているのです。

この5年で休廃止になった火力発電はおよそ1600万キロワット。

540万世帯分の供給力が減少していることになります。

そういうことだったんですか。一方、原子力発電を動かせばいいのではないかという意見もありますよね。

国は東京電力福島第一原子力発電所の事故のあと、厳しい原発の規制基準を導入しました。原子力規制委員会の審査に合格している原発は17基ありますが実際に再稼働しているのは10基にとどまっています。

しかも東京電力の管内に電力を供給する新潟県の柏崎刈羽原発はテロ対策上の重大な不備や安全対策工事の未完了など、不祥事が相次いで明らかになり、とても動かせる状況ではありません。

地元の同意も必要で、簡単には再稼働を進められる状況ではないんですね

今回、なんとか電力ひっ迫を回避できましたが、乗り切れたのはなぜなのでしょうか?

やはり節電の効果は大きいと政府は見ています。例えば、企業が使わない照明を消したり、一部のエレベーターを止めたりするだけで意外に節電になります。

また、企業が自家発電などの電力を大量に供給してくれたことも助けになったようです。

供給面での電力会社側の努力は?

まず行ったのは、ほかの電力会社の管内から電力の融通を受けたことです。

30日も東京電力は7つの電力会社の管内からあわせて76万キロワット余りの融通を受けました。

そして、電力を送る送電線でも非常時の対応をとりました。中部エリアから東京電力の管内に送る送電線には通常の枠とは別に、非常時にだけ使うことができる「マージン」と呼ばれる部分があるんです。

これを開放して、電力を中部エリアからより多く送り込みました。

そして、揚水発電もカギを握りました。

揚水発電とはダムの水を高い場所にくみ上げて、低い場所に流す際の水の流れを使ってタービンを回して、発電する方法です。夜にせっせと水をくみ上げて、一番足りないときに放出して発電します。

これを太陽光の出力が落ちる夕方に集中させることで、一番厳しい時間帯をなんとかしのぎました。

こちらは葛野川発電所。山梨県の甲州市にある上部のダムから大月市にある下部のダムまで、714メートルの高低差を利用して水を流し、その水の勢いでタービンを回して発電しています。

東京電力の管内では、群馬県や山梨県などあわせて9か所に発電所があり、容量は最大でおよそ8500万キロワットアワー分あります。

管内の標準的な家庭およそ900万世帯の1日の電力使用量に相当する発電量です。こうしたあらゆる対策を総動員して、なんとか乗り越えることができました。

この夏もこうした電力ひっ迫には身構えていた方がいいんでしょうか?

さきほど図で説明した火力発電所の追加増強分が稼働していくので、供給面はこの4日間よりも改善する予定です。

ただ、依然として厳しい状況は続きます。政府の見通しでは、北海道と沖縄を除く全国で7月は予備率が3.7%と、安定供給に最低限必要とされている3%は上回るものの、余裕がある状況ではありません。

火力発電所で大規模なトラブルがあれば、すぐに危険な水準になってしまいます。

ことしの夏は、冷房は適切に使いながら、不要な照明は消す、使わない機器の電源は切るなど、節約にもつながるので、節電の意識は高めていた方がよさそうです。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)