あのクルマが生産終了 どうして?

「懐かしい」「たくさん走っていたよね」ー。

ここ最近、一世をふうびしたクルマや多くの人に親しまれてきたクルマの生産・開発を打ち切る動きがメーカーの間で相次いでいます。国内の自動車市場はピークだったバブル期以降、縮小する傾向ですが、私たちの暮らしを彩った“名車”や“ヒット車”がどうしてこのタイミングで姿を消そうとしているのでしょうか。

自動車業界を取材している坪井宏彰記者、教えて!

どんなクルマが姿を消しそうなんですか?

坪井記者

坪井記者

最近明らかになったのは、ホンダのミニバン「オデッセイ」です。会社が今のモデルの生産をことし中に終了することを明らかにしました。国内向けには新型モデルの開発も行われていないということです。この車の初代モデルの発売は1994年。当時、ミニバンといえば商用車やそれを元にしたものが多かったのですが、この車は当初からファミリー向けとして広い室内だけでなく、運転も楽しめることを目指して開発されました。その後の“ミニバンブーム”のけん引役となり、業界団体発表の売れ行きランキングでも90年代の中頃はトップ10の常連でした。

ところが2000年以降は、ほかのメーカーのミニバン、そして価格や維持費が手ごろな軽自動車のワゴンタイプなどとの競争が激しくなります。売れ行きも次第に勢いがなくなり、年間の販売台数は1万台足らずと、最盛期の10分の1未満にまで減っていました。ホンダは国内外の生産拠点の集約を進めているのですが、この車を製造している埼玉県の工場を集約するのにともなって生産終了を決断したということです。

実は、この工場の集約によって高級セダン「レジェンド」もことし中に生産を終えるということです。この車は世界初のレベル3の自動運転機能を搭載したことで話題になったばかりでした。

ホンダ以外でも同じような動きはあるんですか?

坪井記者

坪井記者

三菱自動車工業の「パジェロ」は年内に生産が終了する予定です。1982年に発売。言わずと知れた“四駆ブーム”の火付け役で、バブル経済時代にヒットした車の代表的な存在でもありました。ただ、同じSUVタイプのライバル車と競争が激しくなる中、燃費面でも各国の環境規制に適応できなくなり、次第に販売が振るわなくなりました。

トヨタ自動車の「マークX」はおととし生産が終了しました。

1968年に発売され中高年を中心に多くの人気を集めた「マークⅡ」の後継モデルです。本格的なドライビングも楽しめるという位置づけのセダン=箱形で、カローラ → マークⅡ → クラウン という、いわゆる“マイカーすごろく”の一角を占めた、会社の看板車種の一つでした。

いわゆる名車が次々と姿を消そうとする中、最近では日産自動車のセダン「スカイライン」をめぐっても「開発を終了するのではないか」という見方が出ました。6月22日の株主総会で内田誠社長は「会社として意思決定はしていない」と説明しましたが、日産ブランドを象徴するクルマの行方に多くの関心が集まっています。

最近になってこうした動きが出ているのはどうしてなんですか?

坪井記者

坪井記者

背景の一つとして国内の自動車市場で起きているトレンドの変化が挙げられます。

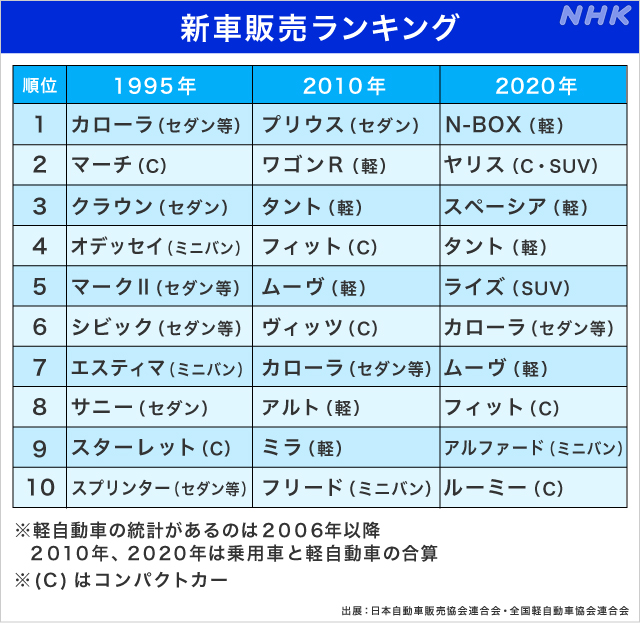

年間の販売台数のランキングを見てみると、90年代の中頃はセダンが上位に多くランクインしているのがわかります。

ところが軽自動車を含めたランキングとなった2000年代はどうでしょうか。

セダンが減り、軽自動車やコンパクトカーが上位を占めるようになっていることがわかります。そして最近はSUV=多目的スポーツ車の人気も高まっています。

“1家に1台”から2台目の所有が増えたこと、そして女性や高齢者も車を運転するようになり、維持費の安さ、燃費のよさをウリにした車のニーズが次第に高まりました。

メーカー各社はこうした需要に合わせて車のラインナップを見直していると言えます。

車の世界でも流行の移り変わりが速いですね。

坪井記者

坪井記者

もう一つ重要な背景があります。

日本も含めた世界各国が脱炭素社会に向けて目標を打ち出していますが、自動車業界でも同じ流れが強まっていることです。

ことしに入って各社は、EV(電気自動車)、ハイブリッド車、FCV(燃料電池車)などの電動車を将来どれだけ増やすかといった目標を相次いで打ち出しています。

ただ、従来のガソリンエンジン中心の生産体制からバッテリーとモーターを中心とした電動車の開発に軸を移していくためには多額の投資が必要となります。

限られた開発費をニーズの高い車に絞り込んでいこうという流れも顕著になっていると思います。

時代を彩った車が姿を消していくのは寂しい気もしますが、電動化が進む時代、どんなヒット車種が生まれてくるんでしょうか。

坪井記者

坪井記者

エンジンの性能や燃費性能でしのぎを削ってきたこれまでの車と比較すると、EVなどは他社との差別化が難しくなるという指摘もあります。

一方、スマートフォンをアップデートするように、車の走行性能に関するソフトウェアをアップデートしていく機能も登場しています。

単なる移動手段にとどまらない、車の新しい価値を追求していく動きがこれから本格化しそうです。新時代の”名車”が今後、多く生み出されることに期待したいですね。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)