なぜいま改正、金融機能強化法

地方銀行などの金融機関に、政府が公的資金を注入しやすいようにする改正金融機能強化法が、8月14日に施行されました。新型コロナウイルスの感染拡大が続き、中小企業を支える金融機関の役割は重要になっていますが、公的資金を入れやすくしたねらいはどこにあるのでしょうか。

「金融機能強化法」って、そもそもどういう法律なんですか。

資本に余裕のない金融機関に、あらかじめ政府が公的資金を投入する手続きを定めた法律です。2004年に成立しました。

この公的資金は、政府保証をつける形で、預金保険機構が市場から調達したお金です。

金融機関は、融資などを通じて地域経済を支える重要な存在です。しかし、経営が厳しくなって資本に余裕がなくなれば、企業への融資を手控えるなどして、地域経済に影響がでかねません。

このため、公的資金で金融機関の経営を安定させ、最終的には地域経済を支えようというのがこの法律のねらいです。

なぜ、改正されたのですか。

金融機関の財務基盤を強化して新型コロナウイルスの影響を受ける企業への融資などを増やすためです。

新型コロナウイルスの感染拡大で、中小企業や個人事業主の資金繰りが厳しくなっていますが、金融機関が融資や返済猶予などに応じて支援を続けています。

ただ、感染拡大の終息が見えない中で、多くの企業の売り上げはなかなか元には戻らないという見方があります。

そうすると、この先、地方の経済はさらに悪化し、仮に金融機関の貸し渋りが広がるようなことがあれば、地域の経済は大きな打撃を受けることになりかねません。

このため、政府が金融機関に公的資金をこれまでよりも注入しやすいようにして、セーフティーネットを整えようと改正されました。

具体的に、何がどう変わったのですか。

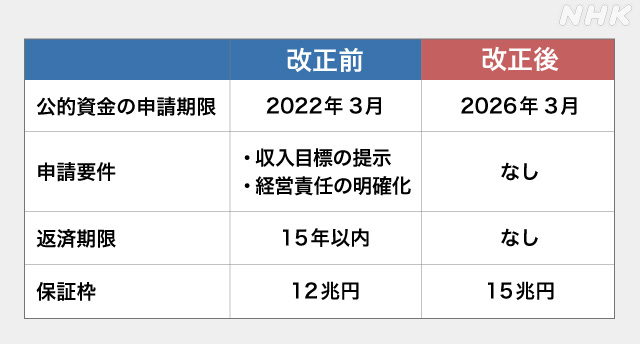

まず、金融機関による公的資金の申請期限を、これまでより4年延長して2026年3月までとします。

また、申請の要件も緩和します。申請する場合、これまでは今後の収益目標を示したり、経営責任を明確にしたりすることが条件でした。改正法ではこの条件をなくします。

さらにこれまでおおむね15年以内としていた公的資金の返済期限もなくし、公的資金の枠も、12兆円から15兆円に拡大しました。

公的資金を注入しやすくすると、金融機関の経営に“緩み”が出るという懸念もありますね。

法律を運用する金融庁は、公的資金を受けた金融機関を必要に応じて監督し、チェックしていくと話しています。この法律でこれまでに公的資金が6840億円投入されましたが、返済されたのは2000億円あまりにとどまっています。

かつてはバブル崩壊後の金融機関の破綻処理に、多額の公的資金が使われ、“バブルに踊ったツケを払うのは、結局国民なのか”という批判がわき起こりました。公的資金が適切に活用されているかどうか、厳しくチェックしていくことも欠かせません。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)