原発処理水 迫る海洋放出 方法は?対策は?現地を訪ねた

2023年3月7日

福島第一原発を訪ねるとすぐに目にとまるのは、巨大なタンクの数々だ。

その数1000基余り。総容量はおよそ137万トンに及ぶ。

保管されているのは、トリチウムなどの放射性物質を含む処理水だ。この水の放出開始が、ことし春から夏ごろと目前に迫っている。

東京電力は国の基準を大幅に下回るよう薄めるというが、いったいどのように放出されるのか。2月、私たちはあらためて現地を取材した。

(科学文化部記者 橋口和門)

林立するタンク

私たちが訪れたのは、タンクが建ち並ぶエリア。

タンクの高さはおよそ15メートル。1基で1000トンの水をためることができる。

敷地内には、ここ以外にも多くのタンクエリアがある。そのほとんどはすでに容量いっぱいの処理水をためていて、2023年2月時点では、総容量の96%にあたる132万トン余りにのぼっているという。

東京ドームに水をためた場合の容量が約124万トンなので、すでにあふれている計算だ。

処理水はどうして増えるのか

「処理水、処理水」と誰でも知っている言葉かのように使ってしまったが、処理水とはどんなもので、どうしてここまで増えてしまったのだろうか。

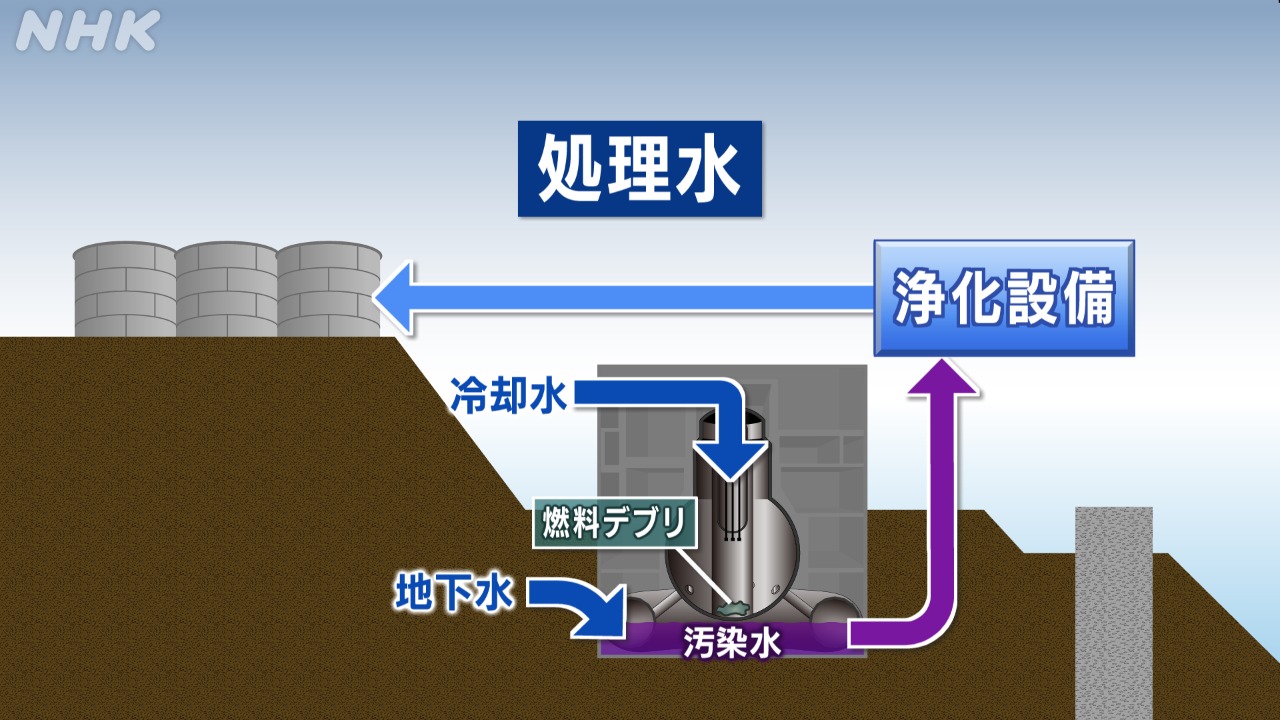

メルトダウンを起こした1号機から3号機の原子炉やそれを覆う格納容器の内部には、溶け落ちて固まった核燃料がいまも残っている。

この核燃料を冷やすために入れた水や、建屋内に流れ込んだ地下水や雨水が放射性物質に汚染され、いわゆる汚染水が発生している。その量は一時1日500トンにのぼっていたが、10年余りで5分の1に減少。それでも1日あたり100トン発生している。

この汚染水がくみ上げられ、多核種除去設備、通称「ALPS(アルプス)」などに送られ、薬液による沈殿処理や活性炭などの吸着素材により大半の放射性物質が取り除かれる。この処理をほどこした水が処理水だ。

現在は放射性物質の除去が十分でなく基準を超える水も多く残されているが、放出前には再度ALPSにかけて基準未満まで薄めるとしている。

ただ、ALPSでは取り除けない放射性物質がある。「トリチウム」、日本語で三重水素と呼ばれる水素の仲間で、化学的な方法で水から分離して除去するのが難しい。このためそのまま処分することができず、タンクにためられてきた。

どうやって放出するのか

今回の取材では、処理水を放出するために建設されている施設も見ることができた。

放出前に処理水を海水と混ぜて薄め、一時的にためておく「立て坑」と呼ばれる施設だ。

東京電力の計画では、海水で薄めてトリチウムの濃度を国の基準の40分の1となる1リットルあたり1500ベクレル未満まで下げるとしている。これはWHO=世界保健機関が示す飲料水の基準の7分の1程度にあたる。

加えて放出開始後の当面の間は、海水と混ぜ合わせたあとにもトリチウムの濃度を測定した上で放出することにしていて、この測定作業には2か月程度かかる見込みだという。

水はこの間、立て坑にとどめ置かれたあと、地下の入り口から海底トンネルの中を通って沖合1キロの地点で放出される。

トンネルは貫通まで残りおよそ200メートルのところまで掘り進められているという。原発の敷地内からは、放出口の場所を示す海面に突き出た4本の鉄柱も確認することができた。

懸念にどう応える

やはりもっとも気になるのは、風評被害などを懸念する地元の声にどのように応えようとしているのかということだ。

実はトリチウムはふだんから世界中の原子力施設で放出されている。

2022年時点では全国で再稼働している原発は西日本にある加圧水型と呼ばれるタイプのみだが、経済産業省によるとこのタイプの原発では年間で18兆~83兆ベクレルのトリチウムを放出しているという。

さらに、青森県の六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料を再処理する施設では、その100倍の放出が予定されているが、周辺の住民の被ばく量は年間20マイクロシーベルトと、一般の人の年間の被ばく限度である1ミリシーベルトの50分の1程度に抑えられると評価している。

これに対し福島第一原発で1年間に放出する量は、事故前通常の運転をしていたときに目安とされていた22兆ベクレルを下回る水準になるようにする計画だ。

東京電力が実施したシミュレーションでは、トリチウムの濃度の上昇は周辺2キロから3キロの範囲にとどまり、沿岸で暮らす漁業者の年間の被ばく量は、1ミリシーベルトの6万分の1から1万分の1程度と試算された。

ただ、やはり事故のイメージが強い福島第一原発からの放出はネガティブに捉えられかねず、政府は放出の安全性をテレビCMも含むさまざまな方法でPRしている。

処理水でヒラメを飼ってみた

今回の取材で初めて訪れたのが「海洋生物飼育試験施設」だ。

去年9月からアワビの稚貝や福島県沖でとれる「常磐もの」の代表格ヒラメなどを陸上の水槽で飼育している。

それらを原発周辺の海水を入れた水槽と、海水で1リットルあたり1500ベクレル未満まで薄めた処理水の水槽にわけ、比較しているという。

この取り組みによってどんなことを期待しているのか。

トリチウムは水と同じ性質で、体内に長期間蓄積しないことが知られている。飼育を通してヒラメの体内に1500ベクレルを超えるような濃度のトリチウムがたまらないことを確認しているのだという。実際、これまでの分析では1100ベクレル程度で止まり、その後、通常の海水に戻すとトリチウムは検出できない値まで下がったという。

さらに飼育するヒラメの様子は、YouTubeやTwitterで24時間配信している。

東京電力廃炉コミュニケーションセンター 木元崇宏副所長

「科学的な説明だけではなかなか理解や安心につながらないという悩みがあった。実際に魚を飼ってみて数字だけでなく目で見える形で示すなどいろいろな手段を風評対策として講じていきたい」

理解はどこまで進んだか

全国の人たちは、処理水の放出をどう捉えているのか。

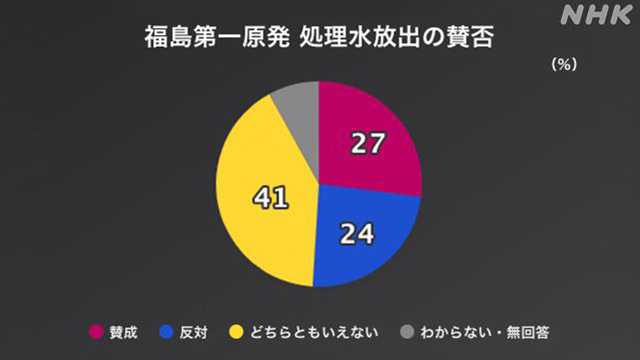

NHKは、2月10日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける「RDD」という方法で世論調査を行った。調査の対象となったのは2483人。50%にあたる1229人から回答を得た。

処理水を国の基準を下回る濃度に薄めたうえで海に放出する方針について賛否を聞いたところ、「賛成」が27%、「反対」が24%、「どちらともいえない」が41%だった。

単純比較はできないものの、政府が放出方針を決定した直後の2年前に聞いたときとほぼ同じ結果になった。

漁業者の受け止めは

漁業者などの懸念は根強い。

計画どおりであれば影響はほとんどないというものの、政府や東京電力が信用できるのか。全国の人が正確な情報を知らなければ再び福島の水産物などへの風評が広がるのではないか。

政府と東京電力は2015年に「関係者の理解なしにいかなる処分も行わない」と表明している。政府は、理解を得るための取り組みに躍起だ。

水産物の販路拡大の支援や、風評被害で需要が落ち込んだ場合に冷凍可能な水産物を買い取る事業などに充てる300億円の基金を設置。さらに、全漁連=全国漁業協同組合連合会の要望に応じる形で、長期的な事業継続に向けた漁場の開拓などの取り組みを支援する500億円の基金も新たに設けた。

これを受けて全漁連は「信頼関係に向けての姿勢と重く受け止めた」とする談話を発表。ただ「このことのみで漁業者の理解が得られるものではなく、全国の漁業者・国民の理解を得られない海洋放出に反対であることは変わるものではない」としている。

知って考える

実際に福島第一原発に訪れて取材すると、放出に向けた準備が着々と進められていることを実感した。

東京で暮らしていると、事故を起こした原発の廃炉がいまも道半ばであり、その過程で生じた処理水が、復興を進める地域や漁業者との間に葛藤を生んでいることもつい忘れそうになる。

言うまでもなく、福島で生み出された電気を使っていたのは首都圏で暮らす人たちであり、その電気でさまざまな産業が育まれ、効果は日本全国に波及してきた。

全国の人たちに処理水とは何か知ってもらい、みずからの問題として考えてもらえるようにすることが重要だと感じた。

科学文化部記者

橋口和門

2013年入局。青森局、福井局を経て、2021年から現所属。

福島第一原発の廃炉など原子力分野を担当 前任の福井局では原発と立地の関係のほか、宇宙サバ缶や県民衛星を取材。