日本の若い研究者たちの“ブラックすぎる”職場環境 ~あるノーベル賞学者の憤り~

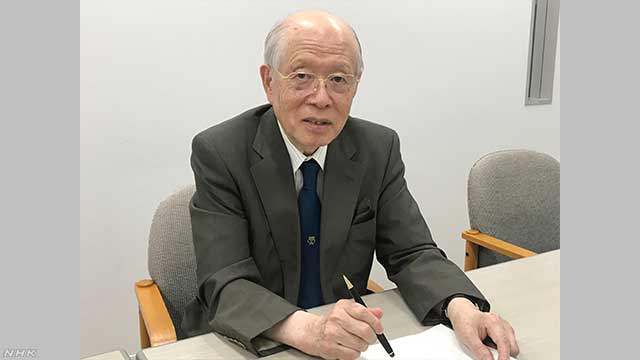

「日本は世界第3位の経済大国であり、さらに科学技術立国をうたうにも関わらず、その担い手である若い研究者たちが最悪の環境にいることは間違いない。まるでブラック企業だ」。2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治さんは、日本の若手研究者たちが置かれる状況が劣悪だと指摘します。いったいどういうことなのでしょうか。海外諸国と比べてみると、その状況が見えてきました。

若手が自由に研究できない

まず野依さんが指摘したのは、研究予算の問題。国は国立大学に運営のための資金として運営費交付金を配分していますが、昨年度までの15年で1440億円、割合にすると11%余りを削減し、その一方で、研究者が競争して獲得する「科研費」などの競争的資金を増やしたといいます。

確かに科学研究の分野にも競争は必要だと思いますが、野依さんは「自由な研究が保障される唯一の機関である大学で、急激に学問的な自律性が失われている。例えばノーベル賞は、独自性の発露を評価するものです。私の研究も当初は世界の誰からも見向きもされなかった。行政や資金提供者が、これをやりなさいと上から目線で戦略的に分野や課題を定めて、若い研究者の活動を縛っている。今、明日を担う若者が自由な発想で挑戦することが大変難しくなっている」と懸念を示しています。

若手が海外に出ない

また文部科学省によりますと、海外に出る若い研究者が増えていないことが研究の国際化における課題のひとつとなっています。欧米や中国では、外国の大学で研究することで他国の研究者と共同で研究したり人脈を築いたりと、自らの研究を深められるとプラスに捉えられていますが、海外に出た研究者に話を聞いたところ、日本では海外に出ることが逆に「デメリット」になる側面があるそうなのです。

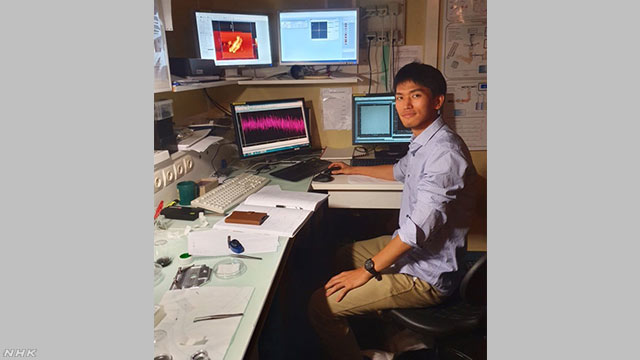

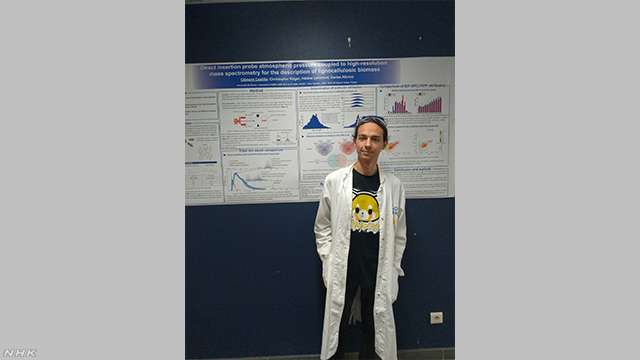

フランスで光化学について研究を進める平井悠一さん(29)、工学博士です。20代のうちに世界で経験を積みたいと、海外特別研究員として2018年から2年間、フランスのENSパリサクレーで研究を続けています。

ところが、海外に出る前は不安が頭から離れませんでした。海外にいる期間が長いほど国内のポストを得づらくなるというのです。「国内の大学で助教を目指すとなると、大学の先生たちは身近な学生を選びやすく、どこのポジションが空いているかといった話が一気に入って来なくなる。海外にいる人より、国内の先生の元で研究している若い人材の方が雇われやすい。周囲から、『あなたは日本に戻って居場所はあるのか?』と聞かれ心配でした」

平井さんはいま、論文を出して結果を残そうと朝7時にはラボに到着し、時間が許す限り研究に取り組んでいます。ところが、バカンスを大事にするフランスでは、8月は3週間にわたってラボが閉鎖されてしまいました。困った平井さんはシェアオフィスを借りて論文を書かざるを得なかったそうです。こう聞くと、フランス人はいつ仕事をしているのか不思議に思います。

減り続ける論文

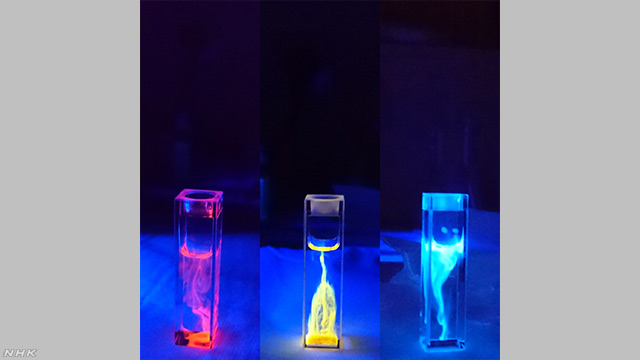

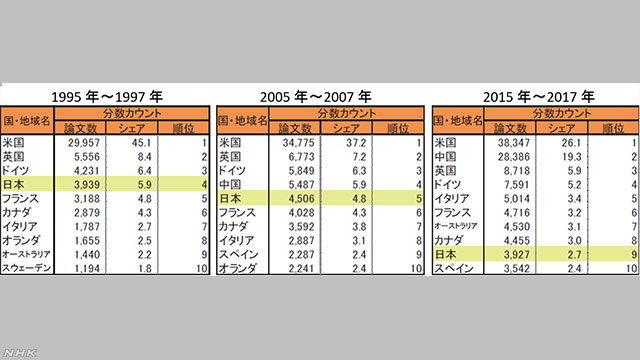

日本とフランス。どうも研究環境がかなり違うようです。こちらは文部科学省の資料です。論文は、国内外で引用される回数が多いほど、優れていると評価されますが、資料は、引用された回数が、各分野の上位10%に入った論文の数の国別の順位を示しています。

《日本 4位→5位→9位》

《フランス5位→6位→6位》*文部科学省資料

2007年には日本より論文数の少なかったフランスは、2017年時点で6位と日本を上回りました。一方、日本は世界4位から9位と徐々に順位を下げています。

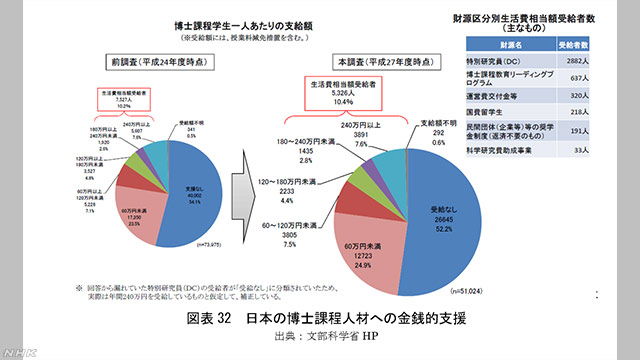

日本の博士が減っている

理由の1つとして指摘されているのが、そもそも博士課程に進み、研究者として論文を書く人たちが減っていること。文部科学省によりますと、欧米諸国と比べて日本の博士課程へ進む人は年々減っていて、平成15年度のおよそ1万2000人をピークに、平成30年度には半数の6000人まで減りました。これについて、野依さんは経済的な原因が大きく影響していると指摘します。

給料が出ない

野依さんが指摘するのは、研究者たちの「給与の問題」です。科学技術振興機構によりますと、アメリカやイギリス、ドイツ、そしてフランスの大学では、博士課程に入ると、学費が事実上免除されるだけでなく、毎月生活するために十分な給与が支給されます。ところが日本では授業料を納める必要がある上、およそ半数は無給です。

そのため野依さんは、日本では研究をしながら、奨学金という名の借金やバイトで賄うしかないといいます。

実際に海外の博士課程の若者たちはどのような状況なのか、話を聞きました。フランス北部のモン・サンテニャンの大学の博士課程で、分析化学を研究する25歳のクレモン・キャスティヤさんです。

毎月、大学から研究奨励金として、それぞれ1550ユーロ、日本円で18万円あまりが支給されています。(1ユーロ=120円)また、博士課程に進むと、修士の学生たちに授業を教えることも出来るため、その分余分に稼ぐこともできるといいます。

クレモンさんに、日本の博士課程の人たちの状況を伝えたところ、ショックを受けていました。

「私たちは博士課程の学生ですが、大学のために研究に従事し労働しています。お金の心配はしたことがありません。同じように研究をしているのに給与が与えられないと聞き、とても驚きました。ハードな研究を進めながら、食い扶持を稼ぐ生活を送る彼らの健康が心配です」

野依さんも指摘します。

「日本の知を担う彼らにどうやって生活しろというのでしょうか。彼らこそが研究の中核で、彼らの知性や情熱無くして、論文は生まれない。ただ働きを強いる劣悪なブラック企業ともいえる環境は、科学技術立国をうたう日本であってはならないことです。最近話題になった大学病院の無給医問題と同じ構造だと感じますが、こんな状況が、優秀な人たちにとって魅力があるわけがありません」

限定的な博士の雇用

また野依さんは博士の学位を取った後の展望が開けないことも大きいといいます。「海外では博士のキャリアパスが多様です。高度な教育を受けていて思考能力が高いと評価されているため社会的地位は高く、産業界だけでなく、政府機関やマスコミなどでも博士が重宝されている。一方、日本では専門性のみを極めていて視野が狭いという偏見があり、企業は『オン・ザ・ジョブトレーニングなどで訓練した方が使いやすい』と考え、敬遠している傾向にある」というのです。

野依さんは、給与といった経済基盤が不安定で、運営交付金が削られた結果やりたい研究もままならない環境に対する不安の払拭が不可欠だと指摘します。

「このままでは十数年後には日本で博士課程に行き、研究者を目指そうとする若者がほとんどいなくなり、知識社会全体が空洞化してしまう」と話していました。

これからどう変わる

文部科学省の中澤恵太政策科学推進室長に、今後の展望について話を聞きました。

現状について、「社会に役立つ研究が増えたと考えている一方、長い視野の基礎研究の予算が減っていて、近視眼的になっているというのは事実」とした上で、「日本にいる博士の数は現在7万人で、生活に不自由ない額を国費としてもらっているのは1割あまりですが、それを今後2割まで増やしたい」と話していました。また、博士のキャリアパスの多様化を進めるため、企業におけるインターンシップを後押しする施策を進めているとしています。取材の最後、中澤さんはこう話してくれました。「私たちとしても、過去ないくらいの危機感を持っている。財源はどうしても限られてしまうが、優秀な学生が博士を目指すような支援を拡充に努めたい」

将来のノーベル賞候補ともいえる若い科学者たちが、人生をかけて良かったと思える研究ができる環境を整えなければ、そう遠くない未来、日本からノーベル賞受賞者が出なくなってしまうという懸念は現実のものになってしまうのではないでしょうか。

国際部 欧州担当

松崎 浩子(まつざき ひろこ)

平成24年入局。

名古屋局を経て、国際部で欧州地域を主に担当。経済、環境、テクノロジーなどを取材。