リチウムイオン電池がひらく未来とは?

ノーベル化学賞を受賞した吉野彰さん。

その受賞理由の1つがリチウムイオン電池の開発に貢献し、自然エネルギーの有効活用が可能になったことで「脱化石燃料社会」の実現を可能にしたことでした。

小型でパワフルなリチウムイオン電池が開いた新しい扉。

その先にはどんな世界が見えるのでしょうか。

(科学文化部 黒瀬総一郎)

「蓄電池」導入したお宅を訪問

東京・町田市の閑静な住宅街。

ことし10月にリチウムイオン電池を取り付けたという住宅を訪ねました。

オール電化の2階建てのおしゃれな住宅の裏庭にリチウムイオン電池はありました。

たて65センチ、横45センチ、厚さ12センチの箱型で思っていたよりもコンパクトに感じます。

こちらのお宅では、10年ほど前から屋根に太陽光発電のパネルを設置していますが、これまでは夜は発電できないため使うことはできませんでした。

リチウムイオン電池がついたことで昼間の太陽光で発電した電力をためることができるようになりました。

居間には、タブレット型のコントロールパネルが設置されていて、今、家の電力がどういう状態にあるのかが一目で分かるようになっています。

見た目は、ハイブリット車のモニターに似ていて、電力会社からの電気、太陽光の電気、そして電池にためられた電気の3つがどういう風に使われているのかが矢印で一目で分かるようになっています。

私たちが訪れたのは日中でしたので太陽光からの電気がリチウムイオン電池に蓄電されていました。

ところが、リビングのヒーターをつけると、今度は電池から家に電気が供給されていることを示す矢印が表示されました。

切り替えは自動で画面を見ていないといつ切り替わったのかまったく分かりませんでした。

この家に住む村上浩二さんがリチウムイオン電池を購入したのは、ことし11月に太陽光発電の固定価格での買い取りが終了したことと災害で停電した際に防災用の電源として活用できるメリットを感じたためだといいます。

村上さんは、「停電になったときに普通に暮らせるという安心感はある。自分で作った電気を有効に使えるのはいいと思うし、いまどれだけ電気を使っているかも見えるようになったのが楽しい」と話していました。

電池を設置した業者によりますと電池の設置価格はおよそ200万円と決して安くはないものの、ことしになって注文が相次いでいて、これまでに150台ほど売れたということです。

販売を担当する海老塚尚吾さんは、「いろいろなメーカーが商品を開発してどんどん小型化している。再生可能エネルギーを広めていこうという意識を持つ消費者がこれまでの太陽光電池に加えて導入するケースが増えている」と話していました。

「蓄電池」は自然エネルギーを生かすカギに

リチウムイオン電池が役立つのは家庭だけではありません。

太陽光や風力などの自然エネルギーを大規模な電力供給の場で活用するための鍵になると期待されているのです。

いったいどういうことでしょうか。

私たちがふだん何気なく使っている電気ですが、電力会社が電気を安定して供給するためには、発電量と使用量を常にほぼ同じに保つ必要があります。

このバランスが崩れてしまうと、電気の周波数が乱れて最悪の場合、大規模な停電に陥ってしまうおそれがあるからです。

これまで国内の電力は主に火力や原子力などが支えてきました。

ところが最近、太陽光をはじめとする自然エネルギーの利用が急増してきました。

自然エネルギーは太陽光や風などに左右されるため、どうしても不安定になってしまいます。

特に太陽光は日中は発電できますが、夜になると全く発電できません。

このため日中は太陽光の割合が高くなり、電力会社は火力などの出力を絞ってコントロールしています。

逆に自然エネルギーの発電量が落ちると電力会社はすばやく調整が出来る液化天然ガスを使った火力発電などを使って全体の発電量のバランスをとっています。

しかし、例えばこれから太陽光などをさらに増やそうとすると、こうしたコントロールができないほど日中の発電量がオーバーしてしまうおそれがあるのです。

これが自然エネルギーを大規模に活用する際の大きな弱点となっていました。

そこで、オーバーした太陽光の電力をリチウムイオン電池にためることができれば、発電量と使用量のコントロールができるようになる、つまり、もっと大規模に自然エネルギーを活用できるようになると期待されているのです。

電力会社も進める「蓄電池導入」

実際に、3年前から実証実験が行われている福島県南相馬市の東北電力の変電所を訪れました。

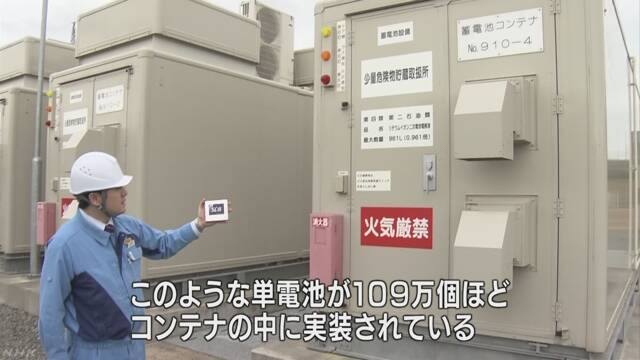

敷地内の小高い丘から眺めると、クリーム色のコンテナボックスが80台並んでいました。

コンテナの中には黒いトレーが積み重ねられたラックが並んでいてその中に手のひらサイズのリチウムイオン電池がぎっしりと入っています。

その数は全体で109万個。リチウムイオン電池の蓄電池としては、国内最大規模の施設だということです。

東北電力管内では東日本大震災以降、太陽光や風力などの自然エネルギーが急増しました。

電力供給全体に占める割合は多い日では6割に上るといいます。

太陽光や風力は日照や風の状態で発電量が頻繁に増減します。

それを仙台市にある司令所からリアルタイムで監視し、発電量がオーバーしそうになると電力を送電からリチウムイオン電池への蓄電に切り替える司令を出します。

リチウムイオン電池は応答性が高いため、切り替えには2秒から3秒程度の時間しかかかりません。

これまでの実験で南相馬の電池が電力バランスを保つのに役立つことが確認できたと言います。

東北電力送配電カンパニーの細井暁 変電課長は、「需給バランスに寄与できる能力があることを確認した。今後、こういった大規模な蓄電システムが普及することによって、再生可能エネルギーの導入をさらに拡大していくことができると期待している」と話していました。

専門家「世界の生活スタイルを大きく変えるか」

リチウムイオン電池によって活用の幅が広がった自然エネルギー。

今後はどうなっていくのでしょうか。

電力問題に詳しい、東京大学 総合文化研究科の瀬川浩司 教授は、「リチウムイオン電池はまだコストが高いので各家庭に全部入れるのは難しいが、電力会社の送配電の系統に組み込む使い方は有効で再生可能エネルギーの拡大に重要な意義がある。今後、さらに電池の導入コストが下がって、軽量化や安定性など性能が上がれば、ますます幅広い用途が出来てくるので、世界の生活のスタイルを大きく変えるインパクトが広がっていくと思う」と話していました。

自然エネルギーは環境問題の解決するために不可欠だが、出力が不安定で使いにくい、正直なところそんな印象を持っていましたが、リチウムイオン電池が登場したことで利用拡大の可能性が一気に広がりました。

吉野さんたちが成し遂げたことの意味の大きさを改めて実感できます。

科学文化部

黒瀬 総一郎(くろせ そういちろう)

平成19年入局。岡山局、福岡局を経て平成26年から科学文化部。海洋や天文のほか、現在は、サイバーセキュリティーやネット社会の問題を中心に取材