教えて先輩!佐々木クリスさん

バスケットボールアナリストに聞く データの使い方

2021年02月16日

(聞き手:伊藤七海 佐々木快)

就活をしていると、膨大なデータに飲み込まれてしまいそうです。どうやって本当に使えるデータを手に入れるか、取捨選択するのか。「バスケットボールアナリスト」として活躍する佐々木クリスさんに、データとの向き合い方を聞きます。

解説はファンとの共同作業

解説はファンとの共同作業

学生

佐々木

よろしくお願いします!

よろしくお願いします。

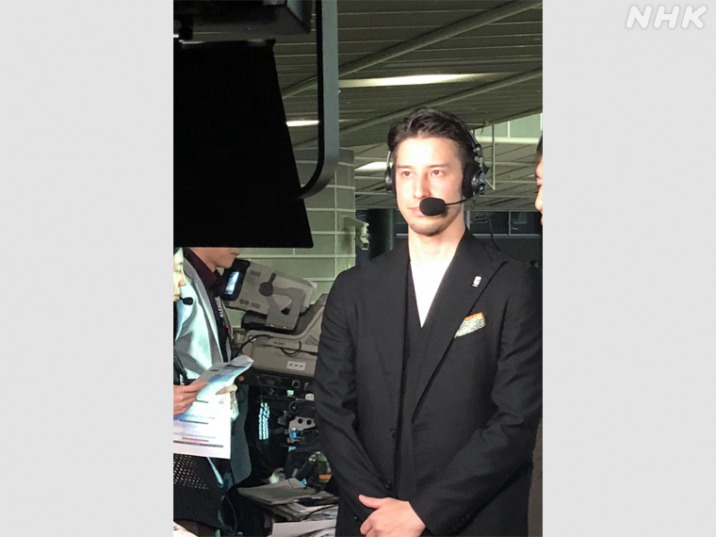

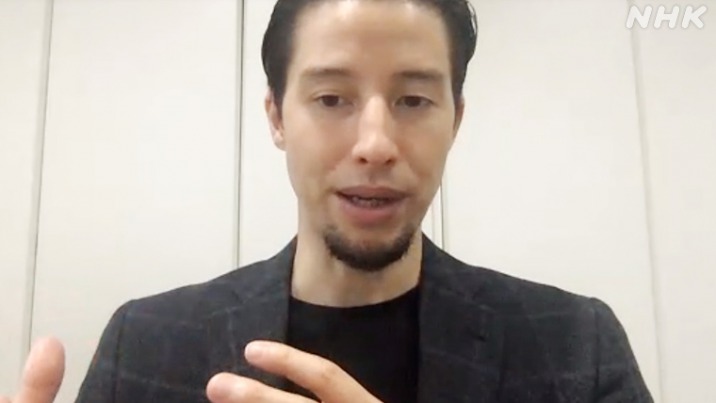

佐々木クリスさん

バスケットボールアナリスト、どんなお仕事か教えてください。

1つのチームに在籍しているバスケットボールアナリストっていうのは、自分でデータ収集をしてそれをチームのパフォーマンスアップにつなげていきます。

佐々木クリスさん バスケットボールアナリスト

青山学院大学卒業後、歌手などを経て、30歳でプロバスケットボール選手に。現在はデータを駆使してNBAやBリーグの解説者として活躍。NHK BS1の「熱血バスケ」にも出演。

解説者だと思ってくれて構わないのですが、データを活用してファンの人たちが試合を見ているだけでは咀嚼しきれない部分を橋渡しするのが仕事です。

橋渡し、接点づくりの際に佐々木さんが心がけていることは何ですか。

一番大事なのは今日初めてバスケットボールの試合を見る子どもがいるかもしれないっていうことを忘れないことですね。

学生

伊藤

そうなんですね。

その子の人生を左右しかねない。

というか、左右したい。バスケ漬けにしたいわけですよ。

だからその子にも分かりやすい、聞いていて楽しいことが大事。

なるほど!

あとは、知的好奇心を刺激することです。

解説がズバッと客観的なエビデンスに基づいたコメントを言うことで1つの道筋が見える。

ファンが期待するより1段下の話じゃなくて、一歩先を導いて「もっと知りたい」っていうワクワク感を作る。

はい。

そっちについてきたら、さらに一歩引っ張ってみる。

自分の見立てとか論点を言ってるようでありながらも、共同作業をしてる感覚に近いです。

データが知られざる側面を照らす

データが知られざる側面を照らす

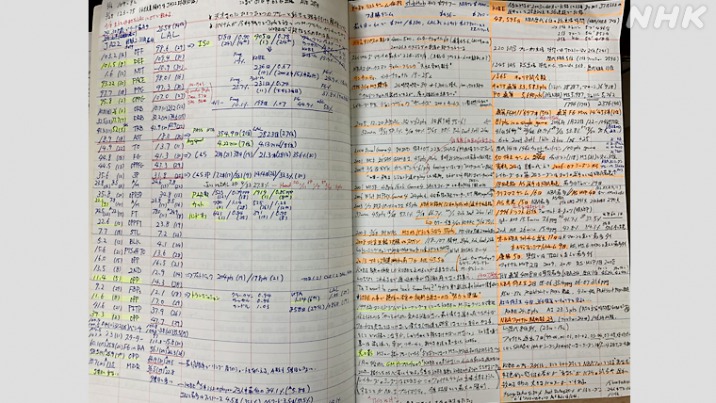

ネットで数字がわーって書いてあるクリスさんのノートを拝見しました。

佐々木さんは昔からデータに慣れ親しんでいたんですか?

ちなみに僕、高校の時の数学が赤点でした(笑)

あ、じゃあ得意なわけでは…

当時は一次関数がやっとでしたね…

データを使うようになったきっかけはなんだったんですか?

バスケットって対戦相手の傾向と対策として、すごく確率が大事なんですよ。

「あの人はスリーポイントシュートは何%で決めれるよね」とか、「あの人フリースロー得意だからか」とか「不得意だから」とか。

そういった意味では、ある意味データを学んでいくという素地はあったと思うんですね。駆け引きにおいてすごく重要なんで。

はい。

今は「トラッキングデータ」というのがスポーツの世界入っていって、それをNBAが2012年から一般公開しているんですよ。

「トラッキングデータ」って、カメラがアリーナの天井に5台ぐらいつり下げられていて、それが0.25秒ごとにボールと人の動きをトラッキングしているんです。

広く使えるツールだから、そのデータを自分でメモし直したりとか、エクセルシートに起こして、自分が紹介したい現象を表しているものを抽出するようになったんです。

へー!

そういった技術の進歩と自分が解説にチャレンジさせてもらうタイミングが合った。

すごく恵まれていましたね。

データがこれまでことばでは説明しきれなかった現象にスポットライトを当ててくれるんです。

僕もバスケットの理解が深まったし、それを皆さんにも伝えて、共同作業で知的好奇心を刺激しあいながら一緒に楽しみたいなって思います。

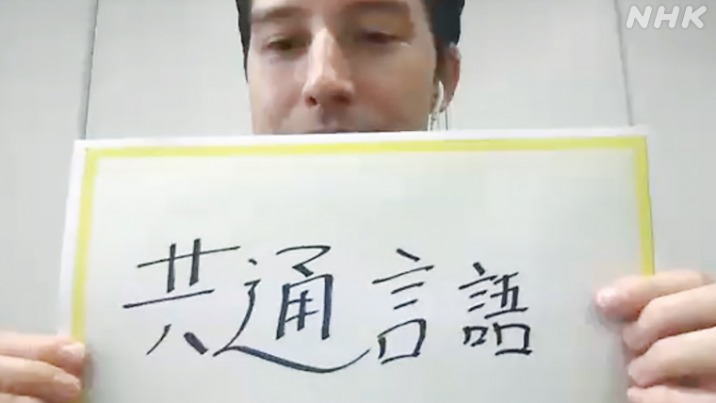

データは「共通言語」

データは「共通言語」

佐々木さんにとってデータとは何かを教えてください。

データとは、共通言語です。

世界には日本語で暮らしている人たち、英語で暮らしてる人たち、スペイン語で暮らしてる人たち、さまざまいます。

日本語のことばだけでも伝えられるようには努力はしてますけど、バスケットを一切経験した事がない方でも数字で示していくことでコートで起きてることを身近に感じてもらえたり、浸透しやすくなります。

いろんなデータをどうやって分かりやすく伝えるんですか。

僕もまだまだ課題なんですけども、データをそのまま提供しないってことです。

畑にニンジンを取りに行きます。カボチャを取りにいきます。ジャガイモ取りにいきます。

そしたら、カレーを作ってあげないと楽しめないわけですよね。

おいしい料理を期待して店に入ったのに素材だけ出てきた、というようにはならないよう、すごく気を付けています。

なるほど。

付け加えると、僕はバスケットボールアナリストなので、いつもデータとにらめっこしてるって思われるんですけど、1丁目1番地は試合を見る事なんですよ。

試合の中で自分がチームを考察するんです。

「こういうスタイルで戦ってるよな」「こういう目的でボールを進めているな」「じゃあそれを裏付けるデータって何だろう」って、データを探しに行くんですよ。

はい。

自分の見立てがあってることもあるし、データがそれをバックアップしてくれないなって思って、もう1回試合を見返すこともある。

あくまでも自分の客観的な視点をバックアップするエビデンスとして使っているので、ひもづけがないデータは使わないです。

数字から始まるわけじゃなくて現場、そこで起こってることから分析が始まるっていう感じなんですか。

おっしゃるとおり。

試合を見ないでデータだけでやろうとすると、どこかに矛盾が生まれちゃうと思いますね。

意見に敬意を

意見に敬意を

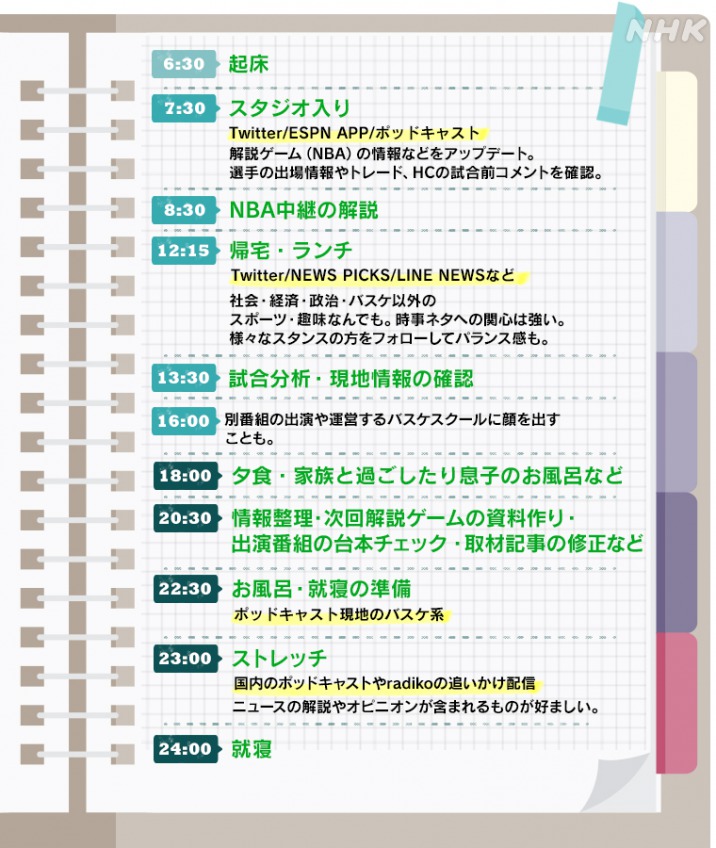

いただいたスケジュールからも聞きたいのですが。

時間のないなかで、どうやって効率よく情報収集するんですか。

これだけSNSの情報社会だし、情報過多の時代なので取捨選択が一番大事ですね。

自分で試合を見るのがもちろん基本なんだけど、24時間には限りがあるから、海外のメディアが現地で取材してポッドキャストで発信しているものを活用させてもらったり。

一般のニュースに関しても、移動中に車の中でポッドキャストで聞いたり。

やっぱり何かしながら聞けるんで、ユーザーフレンドリーなメディアかなって思います。

そうですね。

ラジオとかもradikoでタイムフリー機能でも聴けるし、そういったものもチェックしますね。

スケジュールに「ニュースの解説とか意見が含まれているものがいい」ってありまして。

私だったら意見に引っ張られちゃうかなと思ってしまうんですけど、どういう理由ですか。

自分の解説でも視点を紹介するんですが、それに対しておもしろがってもらうっていうのが大事。

でもほかの人が違う視点を持っていたらそれもリスペクトできるんですよ。

なるほど。

このバランス感覚って、今の社会にもっとあってもいいのかなって思います。

僕も過去に人付き合いで難しいなって感じたことがあったんですけど、ある1つの意見の違いが人格否定につながることが日本の社会だとすごく多くて。

僕はむしろオピニオンがある人をリスペクトしています。

これはバスケットでも学んだ事です。

バスケで?

僕がプロの選手だったときにハーフタイムにロッカールームに下がったら、ある外国籍の選手が僕の見えないところで、別の外国籍の選手に「クリスがパスくれない」って愚痴ってたんです。

だから僕はそっちまでいって、「意見があるんだったら面と向かっていえよ。言えないんだったら黙ってろ」って言って、そこから彼の態度はガラッと変わった。

えー。

意見があることに対して、英語圏ではリスペクトが払われるんですよね。

むしろそこで黙ってると、どんどんアドバンテージを取られる。

自分の意見と違ったりしても全然そこは受け入れられる人でありたいなって思っているので、さまざまな意見を聞きたいですね。

就活生も使えるデータ活用術

就活生も使えるデータ活用術

データを学生や若い社会人はどうやって活用していけばいいですか。

これまでなかった視点を提供してくれる良き相棒として捉える事だと思います。

なるほど。

自分で考えてることってある程度偏りが出てくるので、客観的な事実に基づく検証というのが手伝ってくれる。

そういった(客観的な事実に)タッチポイントを作っておくと、判断する材料にできると思います。

就活生の場合はどうですか。

いろんなデータを紹介してるところあると思うんですけど、検証してみること。

ひとつのデータを目の当たりにしたら違った側面もある。

それをまた違う角度から示すようなデータがあって、より強く決断に踏み込めるように後押ししてくれるものなのか、それとも対極にあるのか。

1つを見て決めるんじゃなくてやっぱりいくつか見て比較するっていうことだと思います。

まさに佐々木さんがお仕事をする中でデータを見るときに気をつけていることですよね。

視聴者に言うのは最も分かりやすい1個のデータだけかもしれないです。

だけど自分の中ではセオリーをバックアップする2つ目3つ目のエビデンスはちゃんと持ったうえでしゃべってます。

参考になります。ありがとうございます!

【後編】は近日公開します。大学在学中から音楽活動、ストリートバスケチームの立ち上げを経て、30歳でプロ選手と、異色の経歴を持つクリスさん。キャリアを貫く想いを聞きました。

編集:加藤陽平