図書館と憲法 「知る権利」と「公共の福祉」と

2022年5月16日

図書館には憲法が保障する「知る権利」を守る役割があると考えられています。

本や雑誌、新聞などを通じたさまざまな情報を誰でも自由に手に入れることができる場所だからです。

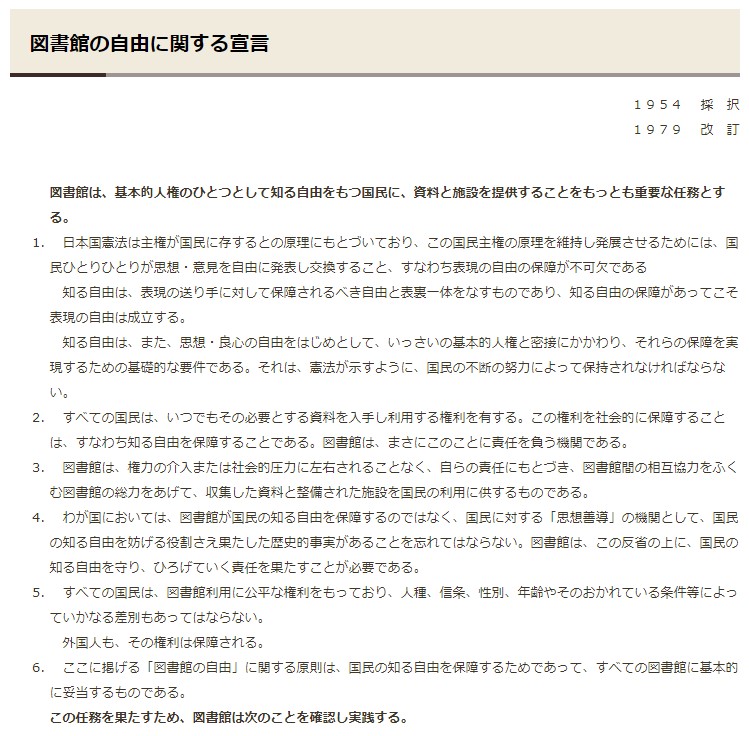

図書館の自由に関する宣言

(日本図書館協会のサイトより)

(日本図書館協会のサイトより)

日本図書館協会が戦後採択した「図書館の自由に関する宣言」があります。

「すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である」

「図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである」(一部抜粋)

図書館は憲法が保障する「知る権利」を守る責任を負うとうたっています。

「知る権利」が板挟みになることも

ところが図書館では、プライバシーの保護をめぐって本の閲覧の是非が議論されるなど、知る権利をどう守っていくかかが問われる事態が起きてきました。

プライバシー侵害のおそれがある本や雑誌をどう扱えばいいのか。プライバシーと知る権利。2つの権利のはざまで図書館の対応が大きく揺れたのが作家・柳美里さんの小説でした。

モデルとなった女性が「名誉やプライバシーを侵害された」と訴え、2002年に最高裁判所が単行本の出版を禁止する判決を出しました。当時この小説を掲載した雑誌の扱いをどうするかについて、各地の図書館は対応に苦慮しました。

小説の扱いをめぐっては全国の図書館でも、自由に閲覧させたり内容を隠したりと、対応が分かれました。

「知る権利」と「公共の福祉」も

さらに図書館で名簿をどう扱うかも課題になってきました。個人情報保護法をきっかけに図書館が名簿類の閲覧をやめる動きが広がっています。名簿はまさに個人情報のかたまりです。

一方で図書館には学術的な研究資料を後世に残すという役割もあります。名簿類の収集をやめると将来の人たちの知る権利を守れなくなるという懸念もあります。

知る権利と対立するのは、実はプライバシーだけではありません。たとえば犯罪を助長するような本やこどもに悪い影響を及ぼす本を閲覧させることが適当なのかという問題もあります。

つまり知る権利が公共の福祉と対立するような事態も起きています。

1冊の本の扱いをめぐる図書館の判断には、憲法をとりまく状況が映し出されています。