編集部の座談会をきっかけに、「自転車って、車道?歩道?どこをどう走ればいいのか」、日々運転していても実はあまり知らないことに気付きました。今回は、自転車の通行ルールのギモンに迫ります。

前回の記事はこちら

目次

自転車っていったい、どこをどう走ればいいの!?

お話を聞いたのは、埼玉県にある自転車安全利用研究会の代表、谷田貝一男さんです。

自転車で車道を走るのが怖い、自転車っていつしか歩行者にも車にもやっかいものになっているんじゃないかと…。

自転車って昔は車道を走っていたんですよ。

え

ところが事故が増えて危なくなってきたということで、昭和45年に道路交通法が改正されて歩道も走れるようになって。

今の大人世代のみなさんは、歩道を走っておられたのではないでしょうか。

自転車研究を続けて35年の谷田貝一男さん

私は30代ですが、確かに子どものころから自転車は歩道を走ることが多かったです。

そうですよね。

そうしているうちに2000年代から今度は自転車と歩行者の事故が増えてしまって、2007年の国の「自動車安全利用五則」で原則車道であることを明確にし、去年11月の改訂でヘルメットの着用などとともに「原則車道」も引き続き周知していると、そういう歴史があるんですね。

自転車安全利用五則

1. 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

2. 交差点では信号と一時停止を

守って、安全確認

3. 夜間はライトを点灯

4. 飲酒運転は禁止

5. ヘルメットを着用

詳しい説明がある警察庁のサイトはこちら(NHKを離れます)

事故が増えたりすると、ルールもそのたび変更されていったんですね。

今は、車道や歩道に自転車マークがついた通行帯がありますが、色んな種類があって、正直ルールや違いがよく分かりません…。

ルールを学ぶ機会もあまりないので、とってもむつかしいと思います。

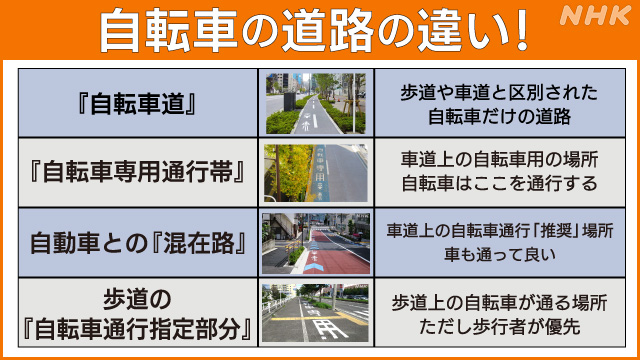

自転車が通行できる道路は、大きく分けて4種類あると思ってください。

①自転車だけの 「自転車道」

1つめはこちら。「自転車道」です。

見た目もわかりやすい「自転車道」

「自転車のための道」ですので、自転車だけが通行できます。

歩道とも車道とも、ブロックや植え込みやガードレールなどで分離されています。

走れるのは自転車だけ!

大きな通りに多い印象ですね。自転車ユーザーの立ち場でも、歩行者・車目線でも、安心感がありますね。

②路面に専用の文字 「自転車専用通行帯」

2つめは、「自転車専用通行帯」。

見分け方は車道の進行方向の左側で、「自転車専用」という文字が路面に書かれています。青色や茶色に塗装されていたりします。

大きく「自転車専用」という文字が

文字通り自転車専用ですので、自転車はこの通行帯がある道路では、ここを通行します。矢印の方向に走行することになっていて、逆走はNGです。

いっぽう車はここを通行できませんし、駐車や停車が禁止されている区間もあります。

自転車ユーザーの立ち場だと、駐停車している車をよけるために車道側に膨らむのは、怖いですよね。

③よく見かける 自転車と車の「混在路」

3つめは、自転車と自動車の「混在路」です。

これ、いちばんよく見かけるのはこのタイプな気がします!!

みなさんの街にもありますよね?

それほど道路の幅が広くなくても取り入れやすく、国内でいちばん広がっているタイプかと思います。

自転車ナビマークや自転車ナビラインという矢印が目印ですね。

自転車が車道を走行する際の推奨路の位置づけで、危険な場合は歩道も通行できますし、実は車も走行していいんです。

実態に合わせて歩道に普通自転車通行可の標識があるところも

車も走っていいんですね…。自転車だけだと思っていました。

④歩道にある「自転車の通行指定部分」

そういえば、歩道でも自転車用の印がついた場所を見かけたことがあるのですが・・・。

はいはい。こういった、歩道の自転車通行指定部分ですね。

これです!ここも、「自転車専用」ということになるのでしょうか。

自転車はここを通行します。いっぽうで自転車の指定部分を歩行者が歩いている場合は、一時停止したり、自転車から降りたりして、歩行の妨げにならないように「歩行者優先」を配慮しましょう。

このほか、歩道や路側帯のない道路などでは歩行者に配慮しながら進行方向左側を通行しましょう。

初めて知ることばかりでした。

オランダでは学校で毎週自転車の授業があったり試験があったりするのですが、日本ではルールを学ぶ機会がほとんどないので、実は知らなかった…!ということも多いのではないでしょうか。

ぜひお住まいの地域の車道や歩道がどうなっているか、通勤や通学のさいに見てみてください。

ありがとうございました!!

この記事へのコメント