“天才アニメーター”の原点は

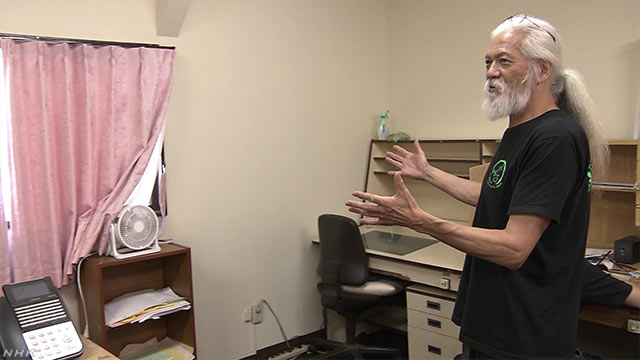

西東京市の田無駅から歩いて15分。少し路地に入ると、その一角に、かつて若き日の木上さんがつとめていたアニメ制作会社はありました。出迎えてくれたのは真っ白な長髪にあごひげを伸ばしたアニメーターの本多敏行さん。「ドラえもん」や「怪物くん」の作画監督を務め、先輩として木上さんと共にアニメーションを制作してきました。当時在籍していた「シンエイ動画」に木上さんが入社してきたときのことを、今でも鮮明に記憶しているといいます。

アニメーター 本多敏行さん

「木上君が履歴書と絵を持って会社を訪ねてきて、私は当時の社長から「こういう人が来たよ」って木上君の絵を見せられまして。そこにいた仲間とみんなで見て「これすごいですね」って話になって。この人、入りたいなら「もう絶対入れるべきですよ」みたいなことを言っていたのを覚えています。デッサン力があるし格好がいいんですよ。描いた絵の構図も良い。だから最初みんな驚いて、びっくりしました」

周囲を驚かせた木上さんの画力。入社後も、その期待を裏切ることはありませんでした。木上さんは絵に動きをつける「動画」と呼ばれる仕事を経験し、その画力と仕事への誠実な姿勢で周囲から高く評価されます。そして動きの元となる絵を描く「原画」のチームへと移りました。その技術はすでに、長年、作画監督をつとめた本多さんの腕をも遥かに凌駕するものでした。

「描いた原画を彼に渡すと動画を描いてくるんだけど、普通に中を割ってくるだけじゃなくて、原画を描いた人間が予想もつかないような動きを自分でその中で作ってきちゃうんです。自分が描いた絵よりすごい絵になってくる。こっちの期待を上回る結果を動画で出しちゃう。例えば時代劇で、刀を持った侍がフラフラっとなるシーンで、普通だと原画と原画の間をただ割ってしまうんだけども、彼はそこに一歩よろけを付けたりとかする。一つ動きを付け加えてきたりするんですよ」

一気に頭角を現した木上さんは「怪物くん」から「キャッツ・アイ」、時代劇をモチーフにした石ノ森章太郎原作の「化粧師」まで様々なジャンルの絵を巧みに描き分けていきました。業界の中では「木上に描けないものはない」と言われるほどの実力を身につけ、スタジオジブリの映画「火垂るの墓」などの大型プロジェクトにも頻繁に誘われるようになっていきました。

圧倒的画力の陰に“たゆまぬ努力”

一筆描きで、さらさらと絵を描いていく木上さん…。今回話を聞いた関係者の多くには、天賦の才に恵まれた“天才アニメーター”としてのイメージが刻み込まれています。その一方で、木上さんはその才能に慢心することなく「たゆまぬ努力」と「探究心」で技術を身につけていたことも分かってきました。

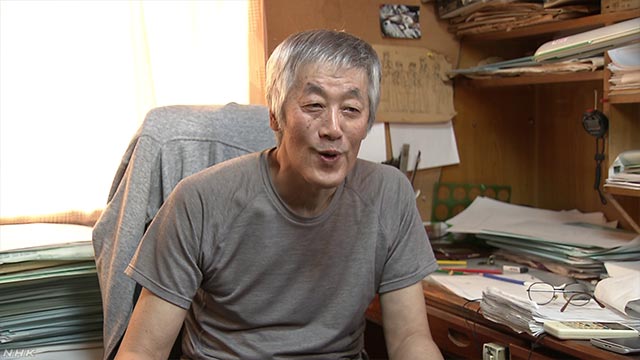

アニメーターの奈須川充さん(60)。テレビアニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」で演出や作画監督を務めました。木上さんのシンエイ動画時代のひとつ下の後輩で、すぐ隣の席で仕事をしていました。当時の製作現場は多忙を極め、奈須川さんは朝から晩まで会社で一緒に過ごし、「まるで合宿生活のようだった」と当時を振り返ります。そんな中でも、木上さんは最新のアニメに気を配り、新たな表現を模索していたといいます。

アニメーター 奈須川充さん

「やっぱりサンライズのロボット系とかをもうすごい熱心に観てましたね。昔のテープは何回も何回もコマ送りしてると、だんだん画質が落ちてくるので、肝心なシーンになるとそこだけノイズが入っちゃってよく観れなくなってましたね。やっぱり一番新しいものを吸収しようと思ってたんだと思います。一番新しいもの、最先端の技術的なものを常に吸収しようとしてたんだと思います」

一見単純に見えるシーンでも、木上さんは創意工夫を欠かすことはありませんでした。奈須川さんの思い出に残っているのが、テレビアニメ「さすがの猿飛」、第28話「ミカの愛した英雄バイク」。原画を担当した奈須川さんは、作業が間に合わず、木上さんに助けを求めました。快く引き受けた木上さんが描いたのは、主人公の猿飛肉丸がヒロインらに蹴られるシーン。演出の絵コンテにはただ単に「蹴る」としか指示が書かれていませんでしたが、木上さんはその「蹴る」という動作を膨らませ「回し蹴り」として描き出すことで、ダイナミックなシーンに作り上げていきました。どんな些細なワンカットにも一工夫を加え、クオリティを高めていくことに木上さんは徹底してこだわっていました。

アニメーター 奈須川充さん

「枚数をかけられないとか、早く上げないといけないとか、アニメの宿命みたいなものがあるんです。『このカットの原画は2枚でいいんだ、1枚でいいんだ』っていう“お決まりなパターン”みたいなのはあるんです。(木上さんは)そういうのを嫌ってるっていう事はないんだと思いますけど、なんか新しいひと工夫…少しだけ、ちょっと自分のひとネタを入れてみるとか、色んなことをやっぱり試す人でした」

妥協を許さない姿勢に感銘を受けた奈須川さんは、木上さんを目標に厳しいアニメーターの世界を生き抜いてきたといいます。仕事の早い木上さんが先に帰った後、奈須川さんはその棚に残された原画を盗み見て、その絵を学び、一歩でも近づこうとしてきました。京都アニメーションへと移ってからも、奈須川さんの心からその存在が離れることはありませんでした。決して威張ることなく、後輩にも優しく接してくれた木上さん。本当に辛いときにそっと助けてくれ、アニメーターとしても、人としても憧れの存在でした。いつか追いつきたい、いつかお礼を言いたい、奈須川さんがそう考えていた矢先に凄惨(せいさん)な事件は起きました。

京都アニメーションの屋台骨として

若き日に木上さんが培った画力は、後に京都アニメーションを躍進させる大きな原動力となっていきました。東京を離れ、木上さんが地元の関西に戻ったのは、90年代の前半、木上さんが30代の半ばにさしかかる頃でした。そのころの京都アニメーションは、まだ「仕上げ」や「動画」など、いわば下請けの仕事が中心で、自ら「原画」を描き、作品を主体的に作り上げる力を身につけてはいませんでした。これから自力をつけ、企画から制作を担っていくためにどうすればいいか、スタッフが暗中模索を続ける中に現れたのが木上さんだったのです。

当時、京都アニメーションで原画を担当していた上宇都辰夫さんは、そのときの様子をこう語ります。

元京都アニメーション原画担当 上宇都辰夫さん

「木上さんがおられない状態の時の原画というものは、手探り状態が多かったので、どうしても仕事としてはやってましたけど、全幅の信頼があったかと言うと、まだまだそこまでは至ってなかったと思います。アニメーションとして原画をやる力というのは当時まだまだ発展途上で、原画というポジションにおいてなかなか打破することが当時はできなかった。その力を木上さんが持っておられたというところで、会社自体も期待していましたし、私たち作画陣もそれに対して頑張らないといけないなという感じにはなっていました」

もともと表に出るのを好まない性格だった木上さんは、京都アニメーション初のオリジナルアニメ「MUNTO」を監督する一方で、多くの作品で「三好一郎」や「多田文雄」のペンネームを用い、縁の下の力持ちとして、数多くの京都アニメーションの作品を支えていきます。

その一方で、木上さんが力を注いだのは、若手アニメーターの育成でした。直接、手取り足取り指導するタイプではありませんでしたが、後輩が描いてきた絵を丁寧に修正し、フィードバックしていきました。人当たりの良い性格も手伝い、スタッフの信頼を集めた木上さん。その群を抜いた絵の力は自然と作画チーム全体の目標になり、画力の底上げにつながっていきました。

元京都アニメーション原画担当 上宇都辰夫さん

「自分のやったカットを直された後に、返却されてリテイクという形で返ってくるんですけども、その段階で「異次元」の絵を垣間見る形になるんです。木上さんが描かれる絵というのは、画面の中でキャラクターが飛び出してくるような感じで、すごく立体的なんです。それを自分の絵を直されることによって、自分の画力との差を端的に本人が分かってしまう。人柄もすごく良かったですし、本当に画力もすごかったので、当時のスタッフは全員が尊敬していたと思います。『木上さんに付いていくしかない。頑張るしかない』というふうに思っていたことは確かです」

上宇都さんもまた直接の指導をうけた一人です。上宇都さんが初めて演出を担当したテレビアニメで、木上さんは上宇都さんの絵コンテを時間をかけて修正していきました。“ワンカット、ワンシーンにも最大限の力を注ぐ” その姿勢を見ながら、上宇都さんはプロとして仕事にどう向き合っていけば良いのか、教えられたと話していました。

「自己満足で終わることなく、見ている人の立場に立って絵を提供していく。それは決して見ている人に対して媚びを売るとかではなくて、常に新鮮な映像、そして見せ方を工夫することによって、見ている人に対して感動を与えないといけない。普段の普通の芝居からでも感じてもらえるような、自然にその作品の中に気持ちが入っていけるような絵作りや演出をやらないと、やはり見てる人に対して良い映像を提供することはできない。それを木上さんは仕事を通じてみんなに伝えていたと思います」。

“子どもに夢を” 木上さんが遺した絵本

木上さんは、何を思いアニメーションの世界で仕事をしていたのか。どんな作品を作りたかったのか。“引っ込み思案”の木上さんは、アニメーション専門の雑誌などにも記事が載ることはなく、その思いを知ることは容易ではありません。同僚にもその胸のうちを語ることはほとんどありませんでした。

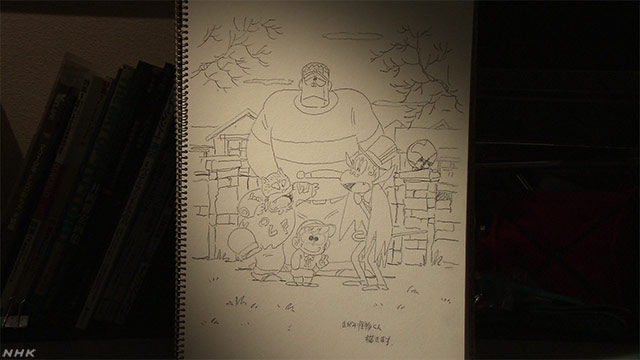

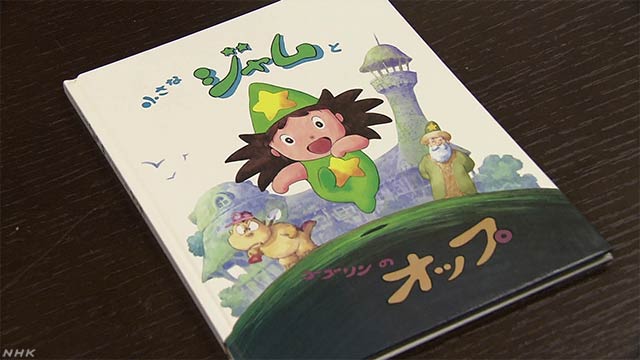

木上さんが監督した映画「MUNTO」の付録には、木上さんのものと思われる言葉が残されています。リーフレットには「メッセージ」として「『夢見る力』を子供達に持ってもらいたい」「この素晴らしい宝物を、アニメーションという形で多くの子供達に届けたい」と綴られていました。20代の頃に仕事をしていたアニメ制作会社「エクラアニマル」(旧・あにまる屋)にも、その思いを裏付ける資料が残されていました。木上さんが手がけた未完成の絵本と50枚を超えるイラストです。自ら書いたプロットは全8話にまで及んでいます。

それは子どもの魔法使い「ジャム」が、外の世界の様々な登場人物と出会い、自らの心の弱さと向き合いながら成長を続ける物語。若き日の木上さんが仕事の合間を縫って、ひそかに書き溜めてきたオリジナルのストーリーです。事件のあと、絵本の存在に改めて気づいた先輩の本多敏行さんは「きっと小さな子供向けのアニメを作りたかったのでは」と思いをはせています。かつての同僚を結集し、木上さんの“遺作”をアニメーションとして形にできないか、いま模索を始めています。

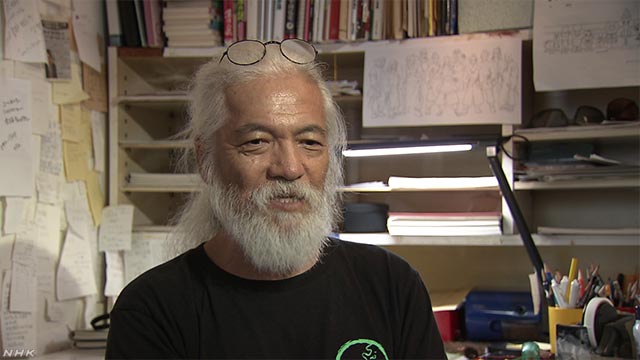

アニメーター 本多敏行さん

「素晴らしい世界観を持った人間のことを作品に残したい。そういうことを生き残っている人間がやってやるしかないんじゃないかと。それが一番良いのかな。これは我々の力でなんとか実現したい。それが世間的に言えば供養になるのかなみたいなところもありますし、自分達の役目じゃないかなと思っているんです」

大好きなアニメーションへの思い

アニメーションの世界に持てる全ての力を注いできた木上益治さん。61年の生涯で、その情熱はベテランになっても衰えることはありませんでした。京都アニメーションのブログに、木上さんは「三好一郎」のペンネームで、仕事への思いを記しています。

「私の一番の趣味は、多分アニメーションです。長くこの仕事に携わっていますが、未だに飽きることがありません。なかなか作画のコツを呑み込めず苦労しておりますが、やりがいのある仕事だと感じております。これからもがんばります」

そして今年4月に投稿された記事には、若いアニメーターたちの未来への期待を綴っていました。

「この春も、京都アニメーションには瞳の眩しいいろいろな個性をもった新人スタッフたちが入社してきました。例年のことですが心の中でエールを送りつつ涙が出そうになります。親心…というよりも孫を家から送り出す時のような、期待と不安と心配と喜びの入り混じったものが胸の内に湧き上がり、爺心を締め付けます。みんな健康で幸せな人生を歩んでいってほしい。

今年は天気にも恵まれて桜がキレイです」

アニメーションにかけたその思いは、木上さんと関わった多くの人に受け継がれ、次の作品へと繋がっていきます。