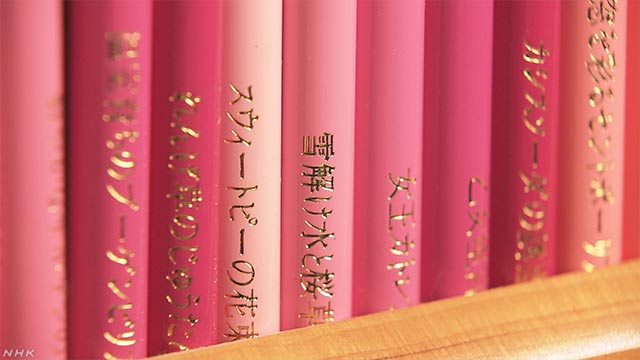

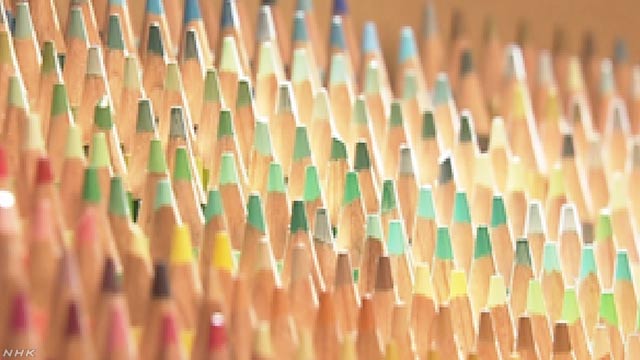

「500色の色鉛筆」

奈央美さんが毎日通る部屋の前に飾られていた500色の色鉛筆。淡い色から濃い色まで黄色だけでも20種類以上のグラデーションに分かれていて、よく見ると1本1本名前が付けられています。「あぜ道のたんぽぽ」「朝食のスクランブルエッグ」「色づくいちょう並木」など。色のある情景を感じさせるユニークな名前です。

25年以上前に神戸市の通信販売会社が企画した商品で、母親によると奈央美さんが入社間もない頃に購入し、ずっと大切に部屋の前に飾っていたそうです。

母親

「500色の色鉛筆のカタログを見せてきて、当時、珍しいから買っておくと言っていたことを覚えています。奈央美はたまに眺めていたようです。仕事の参考になったのかもしれません」

近しい色ごとにきれいに並べてあり、使っていた形跡はありません。奈央美さんはこの色鉛筆に、何を見ていたのでしょうか。

「感覚は教えられない」色彩設計とは

そもそもアニメーションの色彩設計の仕事とは、どのようなものなのでしょうか。『機動戦士ガンダムSEED』などの色彩設計を手がけている柴田亜紀子さんに聞いたところ、色彩設計の仕事は、キャラクターや小道具の色を決める仕事だと言います。まずキャラクターや小道具ごとに基本となる色を決めたうえで、同じ人物の肌の色でも、時間帯、室内か屋外か、水の中かなど、シーンや背景に応じて変えていきます。一つの色でも光や影の置き方、色の面積、どんな気分を出すのか、各シーンの演出意図にあわせて明度や彩度、ハイライトや影を微妙に調整します。色彩は作品の世界観を左右するのです。

色彩設計 柴田亜紀子さん

「例えば、同じ人物でも、まったりとした日常を描く“日常系”のアニメでは、ふんわりした雰囲気が多いので、キャラと背景ができるだけ馴染むように、全体的に鮮やかになりすぎないよう彩度をおさえます。一方、子ども向けアニメでは全体的にはっきりした色づかい。子どもと大人では色彩の認識能力が違うので、服飾も発色を良くするなど、パーツの判別がつきやすいようにします。キャラクターに関しては、色によって性格まで変わって見えるようになることもあるので、寒色系だと冷たくてクールに、暖色系だと陽気に、演出と相談しながら決めていきます」

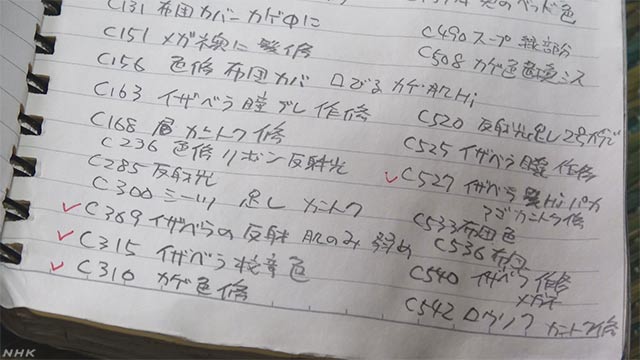

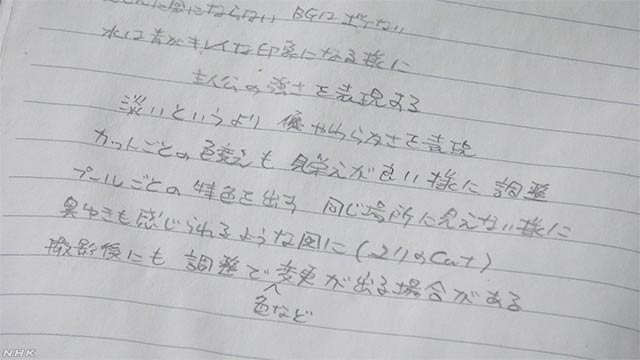

奈央美さんの遺品のノートにも、色や光の細やかな違いを意識していることが伺える書き込みが残されていました。最新作の映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝』に関するメモです。「反射 肌のみ 弱め」「影足し」など、カット毎にびっしりと書き込まれています。他の作品についても「水は青がキレイな印象になるように」「淡いというよりやわらかさを表現」「奥ゆきも感じられるように」など、質感や立体感の表現に力をいれていたことが伺えます。

“ピンク色の涙”

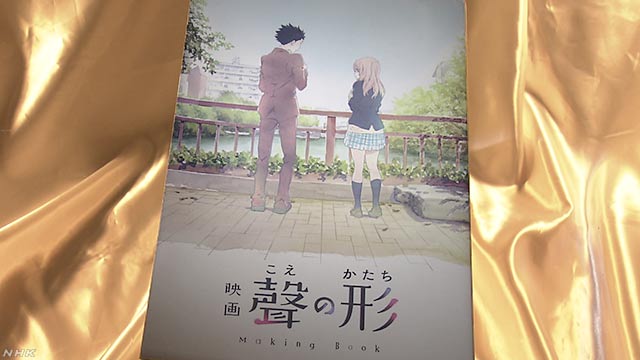

奈央美さんが色彩設計に携わった映画『聲の形』(こえのかたち)。ファンの間で話題となったのが、主人公の女の子が橋の上で感情を露わにするシーンです。わずか数秒のシーンですが、奈央美さんならではの色づかいがありました。主人公の涙を、淡いピンク色で表現していたのです。奈央美さんは映画のパンフレットなどで「最初はいちごみるくみたいな色になった」とした上で、「涙は寒色と暖色の複数の色を差し込む事がこの作品ならではのこだわりになっています」とコメントしています。

色彩設計 柴田亜紀子さん

「水モノに関しては、作る側も見る側も寒色系で表現することが定石だと思っているなかで、ピンクや黄色などの暖色系を足して涙を表現するとしたことには、たくさんの想いがそこに込められているのではないでしょうか。それに加え、高ぶるキャラクターの感情面も合わせて色を作っていったことには、石田さんの観察力・想像力・表現力の高さを感じます。何度もテストして納得のゆくものにしていったのだと思います」

柴田さんによると、特に作業がデジタル化されてからは、PCで表現できる色合いが無限に広がったため、その分ベストな表現を探る色彩設計者の力量がより試されるようになったと言います。しかし1人1人の個性が出る色彩設計の仕事において、技術は教えられても、“感覚”は教えられないものだと言います。

色彩設計 柴田亜紀子さん

「色彩設計者に大切なのは、アニメに限らず、色々なものを見る経験だと思います。毎日見ている空の色も、季節や時間で変化します。その日の気分によって見え方も違うかもしれません。現実に見える色、見えない色、たくさんのものを見て経験して自分の中に貯めておくことが糧になります」

奈央美さんは49年間の生涯で、どのような「色」を目にしてきたのでしょうか。

奈央美さんが見てきた「色」

1969年8月、京都に生まれた奈央美さん。小さい頃から絵が好きで、幼稚園では他の子が提出しても、1人だけ最後まで絵を描き続けるなど、物事に没頭する子どもだったと言います。父親はかつて西陣織の染色の仕事をしていました。休日には一緒にプラモデルに色を塗るなど、仲のいい親子でした。父親は「染めは、材質によって、染料によって、そして人によって色が変わります。そういう意味では、アニメの色彩設計も近い仕事かもしれない」と話してくれました。

しかし、奈央美さんが物心ついた頃には転職し、娘の前で染めを見せたことはありませんでした。奈央美さんは父の仕事の影響を受けていたのでしょうか。京アニで一緒に働いていた同僚を訪ねると、思わぬ証言が出てきました。「石田さんはよく職場で西陣織の色見本を見ていましたよ」。奈央美さんは父の「色」を意識していたのかもしれません。

奈央美さんの小中学校の同級生は思い出の場所を教えてくれました。小学校の時に自転車で走り回っていた宇治川の堤防。秋には彼岸花やススキを一緒に眺めたと言います。大人になっても宇治川を見渡せる観月橋の景色が好きで、奈央美さんは今も通勤ルートに土手沿いの道を選んでいたのだそうです。そろばん教室の帰りには、奈央美さんが夜空の星の名前を教えてくれたと言います。「あの星とあの星は色が違う、こっちは薄いとか。私には違いが分かりませんでしたが」。事件後、奈央美さんが携わった映画を見に行って号泣したという友人は「どうやってあんな色を決めたのか。家と職場の往復の生活で、何が彼女の糧になっていたのか、少しでも彼女の世界を知りたいと思いました」と話していました。この先も作品を見返していくつもりだといいます。

500色の広がりのなかに

様々な人に話を伺ったあと、改めて500色の色鉛筆を見直してみました。奈央美さんが映画「聲の形」で表現したピンク色の涙。500色の色鉛筆で言うと「スウィートピーの花束」、このピンク色に近いのではないかと私は感じました。

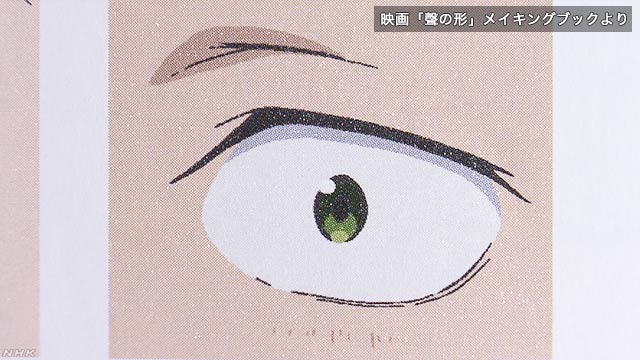

同じく映画『聲の形』での主人公の男の子の瞳に使われている緑色。奈央美さんは監督の指示で「『ドイツの森のような深みのある緑色』で作りました」とメイキングブックで語っています。

500色の色鉛筆にも、「シュツットガルトの森」という緑色があります。やや暗めで力強く深遠な緑です。奈央美さんは、この色鉛筆を使って絵を描いていたわけではありません。それでも私は500色の広がりのなかに、奈央美さんが生涯をかけた色彩が持つ豊かな世界を少しだけかいま見た気がしました。

奈央美さんは主人公の緑色の瞳ついて、メイキングブックで次のようにコメントしています。

「作り手ではなく、観てくださった方がそれぞれ感じ取られたことが正解だと思いますので、素敵に想像を広げていただけたらと思います」