- トップ

- 50年前の「育児書」今も支持される理由は

50年前の「育児書」今も支持される理由は

この夏、ある本がSNSで話題になりました。医師の松田道雄さんが書いた「育児の百科」。1967年に出版され、これまでの販売部数は累計183万部以上。50年も前に書かれた育児の本が、なぜこれほど支持され続けているのでしょうか。背景を取材していくと、時代が変化するなかで、“母親の孤立”に寄り添おうとした著者の姿が見えてきました。

(NHK放送文化研究所 岡田真理紗)

ツイッターで話題になった“名著”

「育児の百科」は、著者の松田道雄さんが、町の小児科医として診察にあたった経験をもとに、総合的な育児の手引きとして出版したものです。

子どもの年齢ごとに、食事や遊び、病気への対応などについて細かく記されています。最初は百科事典のような大型本でしたが、何度も改訂され、現在は文庫本になっています。

ツイッターでは、7月に「#この○○文庫がすごい総選挙」というハッシュタグで、ユーザーが思い思いにおすすめの本を投稿するというムーブメントが起きました。そのなかで大きな反響があったのが、この「育児の百科」でした。

ツイッターに寄せられた感想は…

「母親になって右往左往して頭おかしくなりそうだったとき、母が買ってくれたこの本にどれだけ救われたか分からない。平易な、しかし母親に寄り添う慈愛に溢れた文章は未だに忘れられない」

「ジーンとしみる文章に、育児ノイローゼ気味でささくれた心が何度癒されたか…」

「古い部分もあるけど、何より親の不安な気持ちを救ってくれる言葉が沢山あった」

「育児中に泣きながら読みました。働く母へのエールもたくさん。『預けて働くことに罪悪感を感じなくてよい』とか『瓶詰の離乳食を与えながら笑っているお母さんのほうが良い』とか、昭和とは思えないあたたかさ」

私(岡田)は恥ずかしながら話題になるまでこの本を知りませんでした。さっそく購入して読んでみると、たしかに人にすすめたくなる、と感じました。たとえば、「2歳から3歳まで」の「ごはんを食べない子」という項では…

「ごはんを食べないと、母親はすぐ、何か病気でもあるのではないかとかんがえる。しかし、母親は子どものきげんをいちばんよく知っている人である。/子どもがごはんを食べなくても、子どものきげんがまえとかわらなかったら、心配することはない。/よその子の母親からうちの子はよく食べるときかされても、動揺してはならない。」

さらに、「赤ちゃんの『消化不良』」という項には、赤ちゃんの便を過剰に心配する親に対して…

「赤ちゃんをそだてているので、便をそだてているのではないことを忘れてはならない。」

とバッサリ。

また、「人見知り」の項には…

「8~9か月のころから人見知りをするようになった子が、大きくなったらなおると思っていたのに、2歳をこえてから、ますますひどくなることがめずらしくない。/母親は自分のしつけ方がいけなかったのだと思うことはない。/やがてふつうにほかの子の仲間入りができる。子どもの性格なのだから、しかったり、きたえたりして急になおせるものではない。/そういう子どもはたくさんいるのだから、自分だけ、できそこないの子をもったという気持ちをなくすことだ。」

このように、親のあらゆる心配事に答えつつも、「どうということはない」「動揺してはならない」「くやんではならない」と、長老のような語り口調で励ましてくれるのです。

医学書というよりは、育児の心構えの本という印象です。読んでいると、なんともいえない安心感を抱きました。

どんな思いから生まれたのか

本を書いた松田道雄さんは、明治41年生まれ。京都で町の小児科医をしたのち、60歳を前に執筆に専念し、育児書だけでなく、社会や歴史に関する著書を残しました。

著書『町医者の戦後』のなかで、松田さんは、育児書を書き始めた動機について、こう書いています。

「敗戦のあと、学校や病院につとめるようにすすめられたが、しばられるのがいやで開業医になった。/零細経営は朗かではあったが、楽ではなかった。副業が必要だった。小児科の医者にできることといえば育児書をかくしかなかった。」

しかし、本を出したことで、読者からの質問の手紙が続々と届くようになります。

「一日に一通はかならずあった。相手が病気をしているのだから、ほうっておくわけにいかない。信用してたずねてきた人の願いを無視するのは、道徳的にできない」

「手紙に書いてある質問は、文章がわからないというのでなく、そういう症状の病気が本に出ていないからであった。/質問の手紙をなくそうと思ったら、なんでもかいてある育児書をだすしかない。」

こうして1967年、“なんでもかいてある”『育児の百科』が出版されました。

松田さんはどんな人だったのか。

親交のあった小児科医の山田真さん(78)に話を聞くことができました。

山田さんは、八王子の診療所で診察にあたるかたわら、雑誌などに子どもの病気についてのコラムを執筆していました。それを見た松田さんが、ある日突然電話をかけてきたといいます。

松田さんは、「私はもう医者を引退してしまったが、今も本の読者から子どもの病気について質問の手紙が来る。答えたいので、最新の状況を教えてほしい。」と頼んだといいます。

「松田さんは私よりはるかに年上でしたが、全く偉ぶらず、年下に対しても教えを請うことをいとわない人でした。語学が堪能で、外国の医学雑誌をたくさん読んで最新の情報を得ていたと聞きますが、それでもわからないことはわざわざ電話して聞いていたんですね。」(山田さん)

松田さんは、こうも書いています。

「子どもの病気の診断や治療は簡単だが、育児はたいへんな仕事だということをあらためて感じた。診断と治療だけしていてはわからないことだ。育児の重労働はすべて女にしょわされている。/子どもをもった女の負担を少しでもへらしたい気持ちがつのった。」(『町医者の戦後』)

どうしてそこまで、母親の立場に立ってくれたのでしょうか。そうたずねると、山田さんはこう言いました。

「小児科はね、小児科と名前がついているけど、本当は“母親科”なんですよ。子どもが自分で医者に来るわけじゃなくて、母親が心配して連れてくるわけでしょう。だから、子どもだけじゃなくて、母親の心にも寄り添わなきゃいけないんです。小児科医がお母さんの味方になるのは当然なんですよ。」

育児は母親だけのもの?

「育児の百科」を支持する声のなかで目立ったのが、本が父親に対して投げかけた、強いことばへの“驚き”と“共感”です。「育児の百科」は時代に合わせて何度も改訂されていますが、1980年の版から加わった「父親になった人に」という項は、こんなふうに始まります。

「赤ちゃんが帰ってくる。君もいよいよお父さんだ。家庭のお父さんである君に一言いっておきたい。君は年々200人の母親が子殺しをすることを知っているか。/以前の大家族の時代には、古い世代がそばにいてくれた。いまは若い母親がひとりでせおわねばならぬ。父親が手伝わなかったら母親はせおいきれない。子殺しをした母親のおおくが、育児に協力しない夫をもっていた。」

このほかにも、「育児の百科」では、

「時代がかわったという認識をまずもたないといけない。出産で男が仕事を休むなどとはという古い世代の軽蔑に耐えるには、この認識が必要だ。」「時代が父親に家事と育児とへの参加を要求しているのである。」と、父親への提言に繰り返しページを割いています。

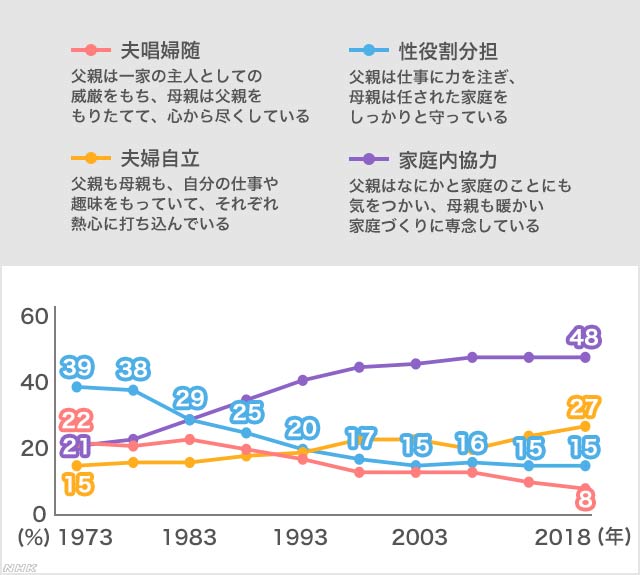

この文章が書かれたのは、「男は仕事、女は家庭」という意識が強かった時代。NHK放送文化研究所が1973年から5年ごとに行っている「日本人の意識」調査では、家庭における男女の在り方について、「夫唱婦随」「夫婦自立」「性役割分担」「家庭内協力」の4つの中から、理想とする家庭を選んでもらう質問があります。

調査1回目の1973年は「性役割分担」が39%で最も多く、ほかを大きく上回っていました。

当時は、“父親は仕事に力を注ぎ、母親は任された家庭をしっかりと守っている”という考え方が一般的だったのです。こうした理想の家庭像に変化が見られるのは80年代になってから。

去年(2018年)の最新の調査では、「性役割分担」は15%と少なくなっています。

(詳しくは、NHK放送文化研究所のホームページをご覧ください。)

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20190614_1.html

社会からのプレッシャー

「男は仕事、女は家庭」の時代に、父親の育児参加を強く訴えた松田さん。家族と社会の関わりを研究している実践女子大学の広井多鶴子教授は、松田道雄さんを「“母親の孤立“に着目した最初の人である」と位置づけています。

「戦後、経済発展と社会の変化で、育児の担い手は大きく変わりました。1950年代までは、農家の育児の担い手は主として姑(祖母)で、子の母親である嫁は主に農作業、という家庭も多かった。当時は、姑が迷信や因習に基づいて育児をする、姑と嫁で意見が対立して子に悪影響だ、などと批判され、若い夫婦と子だけの核家族が“民主的で近代的な家庭”などと言われていたんです。1960年代になると、母親が子育ての責任を一身に負うようになりますが、そうした若い母親の孤立や悩みにいち早く着目したのが松田さんだと思います。」(広井教授)

広井教授によれば、高度経済成長期に母子家庭などのための児童扶養手当や児童手当といった制度が発足し、子育てを社会が支える制度が整備されていったといいます。

しかし、負担を求められた経済界などからの反発を受けて、1970年代半ばからは逆に「子どもを育てる責任は親にある」という声が強まっていった、というのが広井教授の見方です。

「1980年に、ときの大平総理に提出された政策研究会報告書には、専業主婦の母親の育児について、『親になるという自覚に基づき、豊かな情操、高い責任感、プライドなどに支えられたプロ意識、プロ根性によって、よりよくなしうるものといえよう』という表現があるんです。社会が、母親に育児の責任者としての立場を求めていたことがうかがえます。」(広井教授)

意識は変わった?

しかし、その後、時代はさらに変化。

少子化や労働力不足を背景に、今度は“女性の社会参加”、“男性の育児参加”が求められるようになっていきます。松田道雄さんが、父親の育児参加を訴えてから20年後、1999年には、人気歌手の夫が赤ちゃんを抱いている「育児をしない男を、父とは呼ばない。」という厚生省(当時)のポスターが大きな反響を呼びました。

2010年には、「イクメン」が新語・流行語大賞に選ばれます。

今では、育児に積極的に参加する男性も増えてきました。

2歳の男の子を育てる会社員の盛田諒さん(36)は、「育児の百科」を読んで感銘を受けた一人です。妻と共働きで育児をしている盛田さん。

「50年前の育児書なんて役に立たないだろう」と思っていましたが、読んでみると、男性の育児参加について、強く共感したといいます。

「『子殺し』という強いことばを使ってまで夫の育児の必要性を訴えていて、すごい。50年前にこんなことを言う人がいたのかと感動しました。」(盛田さん)

盛田さんは、妻の出産直後から2か月の育休を取りました。職場ではじめての男性の育休取得で、上司に言う前は緊張したそうですが、意外とあっさり認められたそうです。

しかし、日本では、当時の民間企業での男性の育休の取得率は3%台。去年の時点でも6.16%と、いまだに圧倒的少数派です。松田さんは、自分が50年前の本に共感したのは、育児をめぐる悩みや課題が大きくは変わっていないことのあらわれではないかと感じています。

「松田さんが、『男性も育児参加しなければならない』と書いて50年もたつのに、いまだに男性が育休を取りにくい雰囲気があったり、男性用トイレにはおむつ替えの台がついていなかったり、多くの男性にとっては参加したくてもしにくいのではないかと感じます。人の意識が変わっても、社会のしくみが追いついていないのではないでしょうか。」(盛田さん)

一方、広井多鶴子教授は、この本が、いま支持されているのには、もう1つの理由があると分析しています。

「1990年代に、児童虐待が大きな問題になって以降、親に対して厳しい目が向けられるようになりましたが、今ほど親が子どもを大事に育てている時代はありません。しかし、それとともに、『子どもに何かあったら親の責任』というプレッシャーが、かつてないほど強くなっていると思います。そうした中で、松田さんの本は、『大丈夫だよ』『もっと肩の力を抜いて育児をしていいんだよ』という姿勢が支持されているのだと思います。」(広井教授)

スマホで何でも検索できるようになった時代に、「育児の百科」は、50年の時を超えて、きょうも悩む親にエールを送り続けています。

「子どもをもった女の負担を少しでもへらしたい」という思いで書かれた育児書。

社会は少しずつ変わってきていますが、まだまだ母親の育児の負担やプレッシャーが大きく改善されたとは言い切れない面も多いのではないでしょうか。この本が支持され続けている理由は、そこにあるのではないかと感じました。