- トップ

- なぜ?東大生の“官僚離れ”

なぜ?東大生の“官僚離れ”

かつて東京大学から霞が関といえば、典型的なエリートコースでした。しかし、今の東大生には自分たちが進む道として魅力的に思えないようです。(“霞が関のリアル”取材班 三浦佑一)

東大生の進路に異変?

ことしの東大卒業生たちはどのような進路を選んだのか。先月、卒業式が行われた安田講堂の周辺で聞いてみました。

「大学院でデータサイエンスの研究を」(工学部・男性)

「銀行に就職します」(文学部・女性)

「コンサルタントをやらせていただきます」(経済学部・女性)

「司法試験を受けて企業弁護士を目指します」(法学部・男性)

10人以上に聞きましたが、官僚になる人はいませんでした。そんなに、『東大→官僚』というコースを歩む人はレアなのか…。

それでは、どうして官僚を選ばなかったのかと尋ねると、「ゼロから新しいものを作るという意味で、民間のほうがおもしろいことができるのでは」とか、「社会貢献できるのは官僚だけではないという考え方を持つ人が増えたのかな」などという答えが返ってきました。

とはいえ、これまで多くの官僚を輩出してきた東京大学。志す人がいないわけはないはず。

トップ合格、親族も官僚。でも…

取材を続けると、キャリア官僚の試験に合格しながら、別の進路を選んだ卒業生に出会いました。

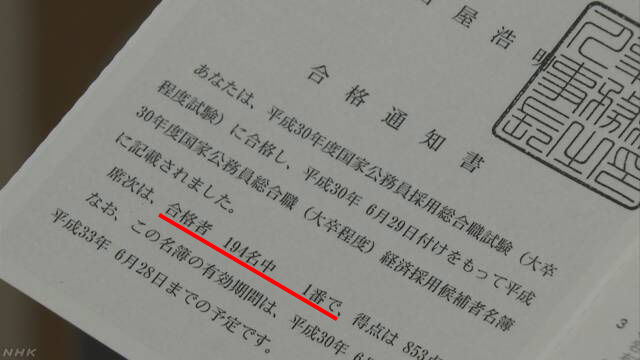

まず見せてもらったのは、キャリア官僚になるために必要な「国家公務員採用総合職試験」の合格通知書。去年5月に試験を受けて、翌月に人事院から送られてきたものだそうです。そこにある一文を、思わず二度見してしまいました。

なんとトップ合格です(そもそも順位が通知されることにも驚きですが)。でも彼は、民間のコンサルティング会社に就職することにしたといいます。

「せっかくなのに、どうして」と思わず聞くと。

自信に満ちた受け答えを聞きながらも、私は“実際働いたわけではないのに、どうしてここまで言い切れるの?”と不思議に思いました。しかし、よくよく聞くと、この卒業生、うわさ話やネットの情報でキャリア官僚の座を「蹴った」わけではありませんでした。

親族に複数の官僚がいて、間近でその仕事ぶりを見たり、聞いたりしたうえで判断したというんです。彼自身、小さいころは官僚への憧れはあったそうです。

そんな彼が、なぜ考えを変えたのでしょうか。

霞が関、大丈夫でしょうか?

「沈む船に乗りたくない」

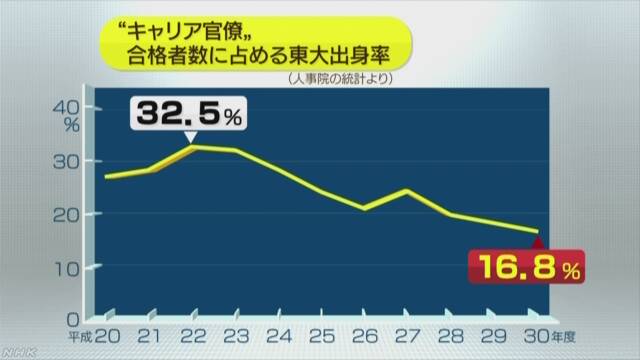

これは人事院が公表した去年のキャリア官僚試験の合格者を出身大学別にまとめた表です。

東京大学は329人で最も多く、2位の京都大学とはダブルスコアです。でも合格者に占める東大生の比率を計算すると、16.8%。この10年間のピークだった平成22年度の、およそ半分に減っていました。

いろんな大学から霞が関に入る人が増えるのはいいことなのかもしれませんが…。

なぜ東大生は官僚を目指さなくなったのか。その理由を、毎年の卒業生の進路を調べている「東京大学新聞」の編集部に聞きました。

就職記事を担当している衛藤健さん(教養学部4年)が、理由を整理してくれました。

1官僚の長時間労働に対する忌避感が強まっている。

2景気が回復し、就職先として民間企業の魅力が増した。

3待遇は大企業に比べて低いのに国民の評価は低く、報われない。

4衰退に向かう日本という「沈む船」には乗りたくない。

昨年度の東大入試では、長年官僚を目指す王道だった文科一類(法学)の合格者平均点が文科二類(経済)を下回ったことが話題になりました。東大生は時代の変化に敏感に反応しているようです。

何が官僚を苦しめているのか

では今、霞が関が抱えている問題点は何なのか。私たちは先月2回にわたり、官僚の異常な働き方や、その対価である残業代が一部しか支払われていないという厳しい実態を、官僚や配偶者の証言でお伝えしてきました。(※文末「注目のコンテンツ」にリンク)

今回、さらに取材を進めると、別の問題も見えていました。40代のある官僚は、今も国家公務員としてのやりがいはあると言う一方で、仕事のやり方は変わってきていると漏らしました。

この10年ほどでよく聞くようになった「政治主導」により、仕事の質が変わったというのです。

官僚主導から政治主導へ

高度経済成長期からの霞が関は、官僚が政策を立案し、政治家をリードするいわば「官僚主導」の状態でした。1975年に出版された城山三郎の『官僚たちの夏』に登場する理想に向かって突き進む官僚たちは、まさにそのイメージです。

しかし、90年代に入り、経済の行き詰まりや、政官業のもたれ合いに批判が高まると、政治家が「官僚主導」の見直しを進めます。橋本内閣で始まった行政改革と省庁再編はそのさきがけです。

そして2009年には鳩山政権が「事務次官会議」を廃止。

2013年には安倍政権が、中央省庁の幹部人事を一元管理する内閣人事局を設置しました。

こうして「政治主導」の動きが強まっていきました。

「冬」の時代の官僚たち

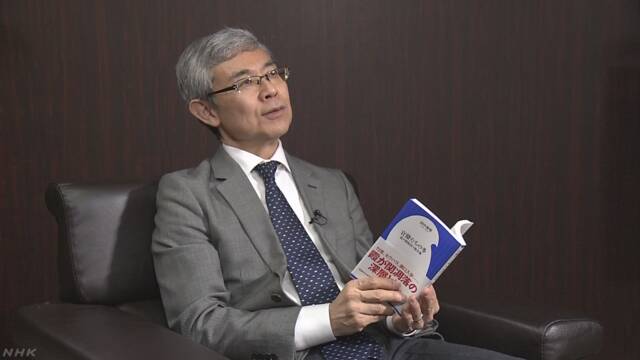

官僚OBは現状をどう見ているのか。元財務官僚の明治大学 田中秀明教授に聞きました。ことし2月、「官僚たちの冬」という本を出版し、「官僚たちの夏」の時代と今の官僚が何が違うのか、検証した専門家です。

田中教授は、政治主導により、官僚の「自律性」が失われていったと指摘します。

一方で、政治主導自体は時代の流れだと指摘しました。

なるほど。でも、官僚は政治家に使われるだけでいいのか、それで優秀な人材は集まるのか、そんな疑問をぶつけてみると…。

若手官僚たちの模索

現役の官僚たちも、決して今のままでいいと思っているわけではないようです。

3月中旬の朝。霞が関の一角にあるオフィスに、若手官僚の有志20人余りが省庁の垣根を超えて集まっていました。自分たちはどう変わるべきなのか、活発に意見を交わしていました。

「われわれは国民からするとよく分からない、機械みたいな存在になっているんじゃないか。もっと顔や思いが見える役人にならなくては」(総務省・20代)

「官がやるのか民がやるのかという問題になりがちだけど、一緒にやればいい。官民融合した形でルール作りやビジネスを考えたい」(経済産業省・20代)

このグループは今後も議論を続け霞が関を取り巻く雰囲気を変えたいということです。やる気に満ちた若手たちの存在に少しほっとしました。

皆さんの体験・意見お待ちしています

取材すると、今の霞が関にあまり希望を持てない東大生が多かったのは事実です。

しかし、試験にトップ合格しながら霞が関を選ばなかったあの卒業生も「官僚の仕事の公共性や動かせる予算の規模は魅力がある。将来、霞が関への転職を考えることもありうる」と話していました。

どうすれば、再び志ある若者が集う霞が関になるのでしょうか。皆さんの考えや意見を聞かせてください。霞が関で働く皆さんの体験などもぜひこちらのアドレスまで、「霞が関のリアル」と書いて、お寄せください。

https://www3.nhk.or.jp/news/contents/newspost/