- トップ

- 眠らない官僚

眠らない官僚

不夜城とも言われる“霞が関”。毎晩、官僚たちの帰宅を待つタクシーが長い行列を作っています。相次ぐ不祥事で、何かとニュースになっている官僚の人たち。でも、そんな遅くまでいったい何をしているのか、気になりませんか?

(社会部記者 荒川真帆)

つらい!眠い!官僚たちの本音

今月8日午前1時すぎに霞が関を訪ねました。

まず驚くのがそのタクシーの大行列。省庁の周りで数えてみると、その数は255台に上りました。

官僚たちは帰宅する時、どんな様子なのか、早速、タクシー歴30年、霞が関にも詳しいというベテラン運転手に話を聞くと、「みんな疲れているねえ」と同情した様子で答えました。

中には、こんなことを口にした人もいたとのことです。

官僚の皆さんの働き方、尋常でなさそうです。

保険金上げた…

この日も深夜まで働いていたある省庁の官僚に話が聞けました。田中勇樹さん(仮名)、入省5年ほどの若手です。私が「大変だと思いませんか?」と尋ねたところ、こんな答えが返ってきました。

さらに、田中さんは声を潜めてこう続けました。

「実は最近、万一の時、家族が困窮しないように、こっそり自分の保険金額を上げました」

“国会対応”

どうしてこんな働き方になっているのでしょうか。

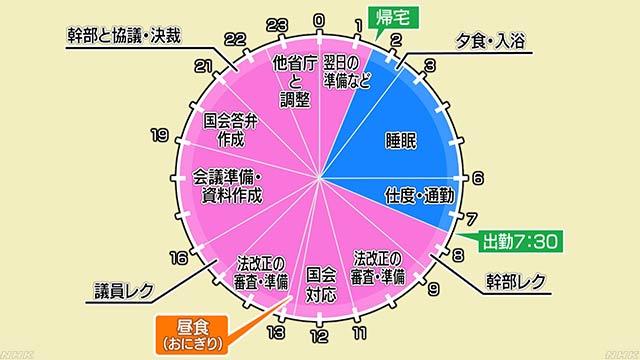

田中さんにある一日のスケジュールを教えてもらいました。

国会会期中、自宅を出るのは朝6時。

その後、「大臣レク」「幹部レク」といわれる幹部との協議や議員への説明まわり、法改正の準備などを続けます。

夜は翌日の国会答弁の作成。休憩時間はほとんどなく、昼食も移動しながらおにぎりをかじるだけです。

帰宅時間は、ほぼ深夜1時を回るといいます。

目につくのは国会対応の多さです。国会中継で、各党の国会議員が質問し、各省庁の大臣らが答弁する姿、テレビで目にしたことがあると思います。議員からは前日までに質問内容を伝える、いわゆる事前通告があり、それに基づき答弁を作るのが基本、官僚の皆さんの仕事です。

これについて田中さんは、「遅ければ質問通告が夜11時を過ぎるので、そこから答弁作りの作業がスタートします。また、どの質問を、どこの課で担当するかで内輪もめすることもしばしばあります」と打ち明けました。

質問は1つの省庁だけで200を超える場合もあり、朝までコースもあるということです。

愛用するのは“即席ベッド”

多くの中央省庁には、省内に職員が泊まれるように仮眠室やシャワー室が完備されています。しかし、田中さんが使っているのは事務用のイスを2つ並べて作る“即席ベッド”。理由は翌朝、寝過ごすのが怖いからだということです。

残業は120時間の過労死ライン超え!でも、官僚は…

田中さんの勤務記録を教えてもらうと、なんと先月の残業時間は120時間。この3か月平均でも100時間を超えるといいます。

1か月に100時間の残業が続く、いわゆる「過労死ライン」を超えて働くことは今やどの組織でも御法度のはず。それがどうしてなのか?人事院などに確認すると、官僚、つまり国家公務員は民間企業と異なり、労働基準法が適用されません。

その代わり、人事院が残業時間の上限を示していますが、法的な拘束力はないため(*注)、多くの官僚が上限を超えて働いているのが実態だというのです。

(※注:ことし4月以降「人事院規則」に格上げされ、上限の拘束力が強められるが、民間と異なり罰則はなし。重要法案の立案や大規模災害など、やむを得ない場合は上限を超えられるとした)

長時間労働の“つけ”は大きい

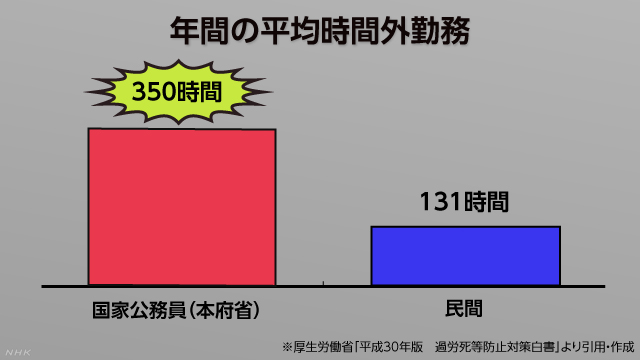

官僚たちの時間外勤務は年平均で350時間。これに対し、民間企業が131時間。2倍以上となっています。

さらにうつ病などの精神疾患で1か月以上仕事を休んでいるのは3495人、全職員に占める割合は1.2%ほど。

厚生労働省に取材したところ、民間企業の場合、その割合は0.4%という調査結果があるそうです。

さらに、亡くなった人たちのうち、公務災害、いわゆる労災と認定されたのは、平成28年度と29年度の2年間に7人。自殺した人も4人含まれています。

「昔から忙しかったけど…」

働き方改革にはほど遠い霞が関。しかし、取材の中で気になったことがあります。それは、多くの官僚たちが勤務の過酷さ以上に、『忙しさの質』が変わったことを口にしたからです。

その一部を紹介します。

(1)人手が足りない…

(2)政治家対応が増えた…

(3)勉強ができない…

(4)スピード重視…

専門家「政治主導の強まり」

官僚たちの繁忙感は、いったいどこからきているのでしょうか。

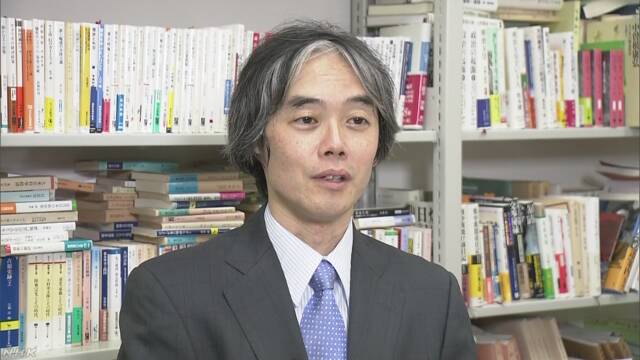

行政学が専門の東京大学先端科学技術研究センターの牧原出教授に話を聞いてみました。

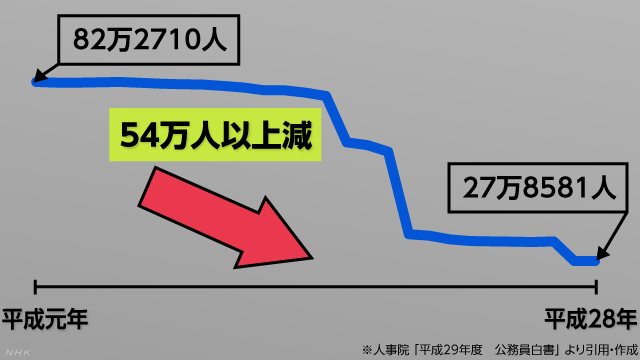

牧原教授は、「行政改革の流れで国家公務員の数が削減されている一方で、どんどん行政ニーズは複雑かつ多様化していることが大きいですよ」と指摘しました。

たしかに、国家公務員の数は、この30年ほどで54万人以上減少しました。一方で、グローバル化や少子高齢化など多くの社会課題に向き合うことが求められています。

さらに、2つめの理由には政治主導の強まりを挙げました。

この指摘に大いにうなずいた私。最後に「今、彼らに声をかけるとしたら何でしょう」と聞いたところ、牧原教授は「今の形は彼らのモチベーションを相当削いでいるでしょうね」と口にしたあと、「常に時代の先を読みながら知恵をつけることがこれまで以上に求められていると思います」と締めくくりました。

国の中枢で政策立案に携わる霞が関の官僚たち。今回はその働き方をみただけですが、ニュースで見る姿とは全然違った顔があるんだなと感じました。私たちは、この“霞が関の官僚”や、そこで何が起きているのか、もっと知りたいと思っています。さまざまなエピソード、さらに、官僚の人たちが訴えたいことでも結構です。こちらまでぜひお寄せ下さい。

https://www3.nhk.or.jp/news/contents/newspost/

投稿の際は「霞が関について」とお書きください。