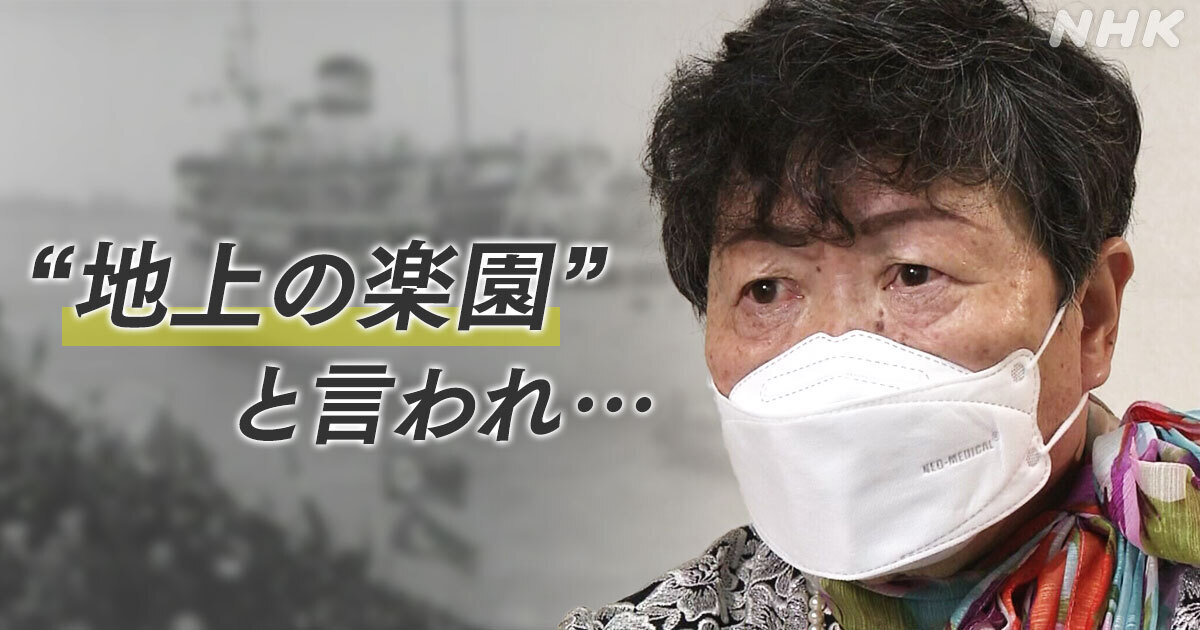

「北朝鮮は地上の楽園」

そんな言葉に心ひかれて、昭和30年代以降、在日韓国・朝鮮人やその日本人の妻などおよそ9万3000人が日本から北朝鮮への帰還事業に参加し、海を渡りました。

しかし、現地で待っていたのは「“楽園”とは正反対の“地獄”のような生活だった」として

日本に逃れた男女5人が、北朝鮮政府に賠償を求める異例の裁判を起こしました。

半世紀以上も前の帰還事業をめぐる裁判。そこに込められた思いとは。

(社会部 伊沢浩志)

※2023年10月30日更新

2022年3月25日司法 裁判

「北朝鮮は地上の楽園」

そんな言葉に心ひかれて、昭和30年代以降、在日韓国・朝鮮人やその日本人の妻などおよそ9万3000人が日本から北朝鮮への帰還事業に参加し、海を渡りました。

しかし、現地で待っていたのは「“楽園”とは正反対の“地獄”のような生活だった」として

日本に逃れた男女5人が、北朝鮮政府に賠償を求める異例の裁判を起こしました。

半世紀以上も前の帰還事業をめぐる裁判。そこに込められた思いとは。

(社会部 伊沢浩志)

※2023年10月30日更新

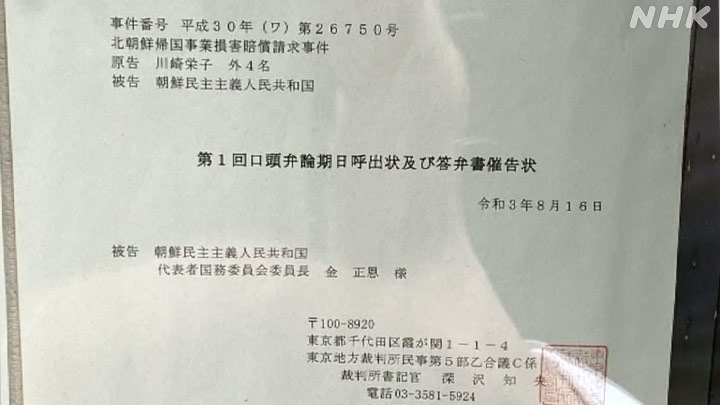

去年8月、東京地方裁判所の敷地外にある掲示板に、かつてない「公示送達」が掲示されました。

公示送達とは、相手の居場所がわからないような場合に、いわゆる張り紙で裁判の日程などを伝えたことにする手続きです。

掲示に書かれた事件名は「損害賠償請求事件」。

被告名は「朝鮮民主主義人民共和国 金正恩様」。

北朝鮮政府に対し、東京地裁で開かれる裁判に被告として出頭するよう求めるものでした。

訴えを起こしたのは、60代から80代の男女5人。

昭和34年から行われた北朝鮮帰還事業に参加して北朝鮮へ渡り、その後、日本に逃れた人たちです。

現地で長期間にわたり過酷な生活を強いられたなどとして、北朝鮮政府にあわせて5億円の損害賠償を求めています。

弁護団によると北朝鮮を被告とする裁判は初めてです。

裁判で争われた北朝鮮帰還事業。

赤十字国際委員会が仲介して人道目的で始められ、60年以上前の昭和34年12月14日に第1便が新潟港を出発しました。

事業は一時中断された期間を含め25年間続き、在日韓国・朝鮮人や日本人の妻、およそ9万3000人が北朝鮮へと渡りました。

多くの人が北朝鮮に向かった背景には貧困と差別があり、当時、「地上の楽園」と宣伝されていた北朝鮮に憧れや希望を抱いて事業に参加したと言われています。

しかし、実態はまったく異なるものだった。

今回、原告たちはそう訴えて、裁判を起こしました。

原告の1人で在日2世の川崎栄子さんは、昭和30年代に京都府内の朝鮮学校に通っていた際に帰還事業のことを知りました。

「地上の楽園」と宣伝されていた北朝鮮に関心を抱き、進学や就職も自由に選べると聞いて、参加を決めたということです。

川崎栄子さん

社会主義について勉強はしていましたが、実際には何も知らないので一度体験してみようと思いました。

日本にすぐに帰ってこられるとも思っていて、あくまでも一時的な体験のつもりでした。

川崎さんの証言をもとに当時を振り返ります。

当初は家族と一緒に向かう予定でしたが、準備に時間を要したため高校生だった川崎さんが先に1人で出発。

到着した北朝鮮の港の様子は想像とはかけ離れたものでした。

川崎さん

到着したチョンジン港(清津港)は北朝鮮で3番目に大きい国際貿易港だと聞いていましたが、クレーンが1台あるだけ。

私たちを歓迎するために集まった人たちもみんな痩せていて、だまされたと思いました。

ここに来るべきではない。

そう思った川崎さんは、検閲にひっかからないよう文面を工夫しながら何度も日本に手紙を送ったといいます。

家族が北朝鮮に来るのはなんとか止めることができましたが、見知らぬ土地でたった1人の生活が始まりました。

ピョンヤン(平壌)から離れた地方都市に居住地を指定され、地元の高校に編入しましたが、寄宿舎での食事は粗末なもので、闇市で所持品を売りながら生活していたということです。

日本に帰りたいと思っても許されず、「1人で生きていくのは本当に大変だった」と振り返ります。

その後、現地の男性と結婚し5人の子どもをもうけましたが、十分な食料の配給がなく、闇市で食堂を営むなどしてなんとか生活してきました。

そして、キム・イルソン(金日成)主席が死去したあとは飢饉となり、街には餓死する人が相次いだといいます。

知り合いでも餓死する人が出る中、これ以上、北朝鮮にはいられないと決意。

誰にも気づかれないよう準備を進め、途中で捕まったら自殺しようと覚悟を決めて厳しい監視をかいくぐり、なんとか中国との国境を越えることができました。

飛行機に乗ってもずっと恐怖にふるえ、上空から日本の夜景が見えたとき初めてほっとしたといいます。

“一時的な体験”のつもりで北朝鮮に向かったあの日から40年の月日がたっていました。

川崎さんに続いて、娘の1人とその子どもも日本に逃れましたが、そのほかの家族はいまも北朝鮮にいます。

日本から食料などの物資を送り、年に1回は中国との国境まで行って連絡を取り合っていましたが、新型コロナの影響で難しくなり、安否さえわからない状況が続いているということです。

川崎さん

いまも私は毎晩、眠るときには「目が覚めて北朝鮮だったら・・・」という不安に襲われます。

北朝鮮に残してきた子どもたちがいまどうしているかもわからない。

ただただ命だけはつながっていてほしいと思っています。

裁判を起こすにあたり、弁護士からは、ほかの国に対して訴えを起こすハードルは高いと言われました。

それでも提訴に踏み切った理由は何なのでしょうか。

川崎さん

北朝鮮に向かう船に乗った人の多くがすでに亡くなっています。

それだけの月日がたったのです。

でも帰還事業は過去の話ではなく、苦しみや悲しみは現在進行形で続いています。

裁判を起こすことで、こんなことが再び起きてはいけないと多くの人が考えるきっかけになればと思いました。

北朝鮮政府を被告とする初めての裁判。

前例がない裁判をどう進めるか、事前の協議に時間がかかり、1回目の法廷が開かれたのは提訴から3年後でした。

裁判を通して帰還事業のことを知ってほしいという川崎さんたちは、訴えを起こした5人全員が証言台に立って記憶をもとに証言しました。

3歳の時に家族とともに北朝鮮に渡りました。

北朝鮮に向かう船内で日本に帰国したいと漏らした兄は拘束され、居場所がわかったのは5年後。

面会に行くと腐臭が漂う鉄格子の中に髪がボサボサになった状態で兄は閉じ込められていました。

人間なのか、動物なのかもわからない状態でした。

兄と再び会えることはなく、数年後に死亡したとの通知が届きました。

私は大学の教員となりましたが、餓死したとみられる人たちの遺体を埋める作業に従事させられ、そのあと農村に追放されました。

脱北を決意し、1度目は失敗して拷問を受けましたが、2度目で中国との国境を越えました。

北朝鮮に骨を埋めたくない、1歩でもいいから日本に足を踏み入れて死ぬことができたらと思っていました。

母が病気で働けなくなり、「地上の楽園」と宣伝されていた北朝鮮へ行くことを父親が決めました。

正直、私も行きたいと思いました。学校の給食費も払えず恥ずかしい思いをしていたし、北朝鮮に行けば母の病気もただで治せると言われていました。

しかし、北朝鮮では食事もままならず、父も精神病を患って入退院を繰り返す生活が続きました。

祖国が苦しい状況だから助けてくださいと言われていればそれなりの準備や心づもりもできたのに。うそをついてほしくなかったです。

私は、今回の裁判の原告の中では最も遅い昭和47年に帰還事業に参加しました。

北朝鮮の実情は厳しいということは伝わってきていましたが、行かなくてはいけないという義務のような感じでした。

姉は北朝鮮で大学進学を希望していましたが入学は認められず、入退院を繰り返した末に亡くなりました。

私も飢饉の際に、家畜の餌を食べていた時期もありました。

北朝鮮にはない民主主義が日本にはあり、法治国家だからこそ裁判を起こすことができました。

日本の法制度のなかで自分ができることを果たしたいと思っています。

原告の中には「日本人妻」として北朝鮮に渡った人もいます。

在日韓国・朝鮮人の夫とともに北朝鮮に渡った日本人女性は1800人あまりにのぼるとみられています。

私は、「日本人妻」として、60年ほど前に夫と娘とともに北朝鮮に渡りました。

「北朝鮮に行けば仕事も家も用意されていて何の心配もいらない」「日本人は3年したら帰国できる」と説明されていました。

しかし、住居として指定されたのは水道もないアパート。食料は靴や服などと交換してなんとか調達しました。

生活のためにやむなく盗んだ銅線を闇市で売っていたこともあります。

ある日、腰に巻いた銅線を布で隠して汽車に乗っていたら見つかり、警察に連れて行かれました。

その場には亡くなった赤ちゃんを抱きかかえた女性もいて、警察が赤ちゃんの服を剥ぎ取るとおなかの部分が裂かれて銅線が入れられていました。

こんなことまでしないと食べていけないんだと思い、涙がこみ上げてきました。

3年で日本に帰れるという言葉を信じていましたがいつになっても帰ることはできない。地上の楽園どころか地獄のようでした。

川崎さんも証言台に立ち、裁判官に対していまの思いを訴えました。

事業が始まって60年以上がたっていますが参加者の配偶者や2世、3世はいまも北朝鮮で暮らしています。

その人たちが私のように命をかけた危険な方法ではなく、正々堂々と日本と往来できるようにしたいと思います。

私の子どもも孫も北朝鮮にいます。生きて彼らに再会したい。それが私の目標です。

そして、3月23日に東京地裁で言い渡された判決。

五十嵐章裕裁判長は、北朝鮮が「地上の楽園」として宣伝したことについて「事実と異なる勧誘だった」と川崎さんたちの主張を認めました。

また、日本で行われた北朝鮮の勧誘行為は日本の法律で裁くことができると判断しました。

一方で、立ちはだかったのが時間の壁です。

判決は「北朝鮮の勧誘行為から訴えを起こすまでに46年以上が経過している。帰国したあとなら訴えることはできたのに、時間がたっていて賠償を求める権利は消滅した」と指摘。

改正前の民法には、不法行為から20年以上たつと賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」と呼ばれる規定があり、これを理由に訴えは退けられました。

会見を開いた川崎さんたちは、判決についてこう語りました。

川崎さん

裁判所が帰還事業という人権問題に正面から取り組み、正しい方に天秤が傾いたと思います。ただ、訴えは認められず、泣きたいです。

もしきょう勝訴したら家族と再会できる道が開けるのではないかという期待をかけていました。

その道が遠のいたことがショックです。

許されるなら「わーっ」と泣きたいです。

「帰還事業」の責任を北朝鮮に追及したい、そして、悲惨な経験の記録を後世に残したいという強い思いを抱いて裁判と向き合ってきた4年間。

こみ上げる涙を抑えきれず、会見中に涙を流した川崎さんは、最後に「言い残したことがある」と記者たちに訴えました。

「人権に時効があってはいけない」

川崎さんたち原告の5人は判決を不服として控訴する意向を示していて、裁判の舞台は今後、高等裁判所に移ります。

半世紀以上前に行われた事業の今も苦しみは続いている。

この思いは届くのか。誰も座っていない法廷の被告席を見て感じました。

※2023年10月30日更新

東京高等裁判所は30日、「原告たちは人生を奪われた」として北朝鮮政府の継続的な不法行為を認めたうえで、1審で審理をやり直すよう命じました。

社会部 司法担当

伊沢浩志 2013年入局

福井局を経て2018年から社会部

警視庁、東京地高裁・最高裁担当を経て、現在は遊軍担当

「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは

2024年2月1日