NHKに寄せられた1通のメッセージ。

そこに書かれていたのは「被害者は私の娘、19才―」。性犯罪の被害に遭った知的障害などのある女性の母親からでした。

被害を訴える娘が直面した「大きな壁」を知ってほしいという母親の声。

詳しく話を伺うと、障害につけ込む悪質な性暴力の現実と、それに加えて、障害者が受けた性被害を立件することの難しさが見えてきました。

(大阪拠点放送局記者 谷井健吾)

2022年2月4日司法 社会 事件

NHKに寄せられた1通のメッセージ。

そこに書かれていたのは「被害者は私の娘、19才―」。性犯罪の被害に遭った知的障害などのある女性の母親からでした。

被害を訴える娘が直面した「大きな壁」を知ってほしいという母親の声。

詳しく話を伺うと、障害につけ込む悪質な性暴力の現実と、それに加えて、障害者が受けた性被害を立件することの難しさが見えてきました。

(大阪拠点放送局記者 谷井健吾)

「被害者は私の娘、19才。障害者の性被害がなかなか立件されないなか、被害者が証言を頑張り、起訴まで持ち込みました」

去年9月、NHKの情報投稿サイト「ニュースポスト」に届いたこのメッセージは、娘のえりさん(仮名)が性被害に遭ったという、大阪に住む母親の和子さん(仮名)から寄せられました。

決して許されない、性暴力。

しかも、その性被害を刑事事件として立件することが障害者の場合は難しいとはいったいどういうことなのか。

和子さんに連絡を取ると、えりさんが受けた被害の状況と、事件としての立件までに苦労した経緯を教えてくれました。

起訴

・検察官が裁判所に刑事裁判を開くよう訴えを起こすこと。

被害に遭ったのは動物などの絵を描くことが好きで、家では何時間でも描いて過ごすというえりさん。

発達障害と知的障害があり、家族以外とは話すことができない「場面かん黙」という症状もあります。

和子さんによると、えりさんは家の中では家族と話せますが、外に出ると不安や緊張に襲われ家族であっても話すことができなくなります。

和子さん(仮名)

「娘は表情がこわばっているように見えるかもしれないけど、怒っているわけではなくて、恥ずかしさがあるんです」

そして、娘が遭った被害について話してくれました。

えりさんは、去年1月、いつもの帰り道で、突然、事件に巻き込まれました。

大阪市内の路上で、見知らぬ男が声をかけてきたのです。

「かわいいね」

「食事をしよう」

えりさんは首を振りましたが、声を出すことはできず、手を引っ張られて、無理やりホテルに連れ込まれました。

部屋から出ようとしましたが、男はドアの前に立ちはだかり、胸を触るなどわいせつな行為を続けました。

そのころ、帰宅の遅い娘を心配して待っていた和子さん。

ふだんより1時間ほど遅く帰宅したえりさんの様子を鮮明に覚えています。

和子さん

「玄関に入ってすぐに私の顔を見てしゃがみこんで、すごく動揺していて、泣くというか、震える声で何か話したそうにしているけど、うまく話せない感じでした。『どうしたの?何があったの?』って聞いて、それから、少しずつ事件のことを話してくれました。許せないというより、許さないという気持ちが強かったです」

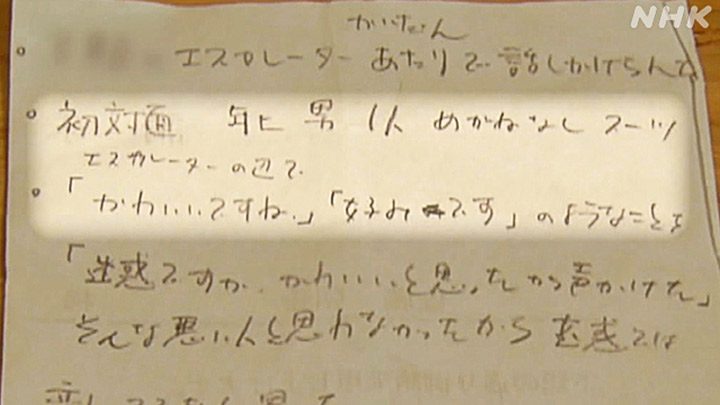

和子さんは、えりさんから加害者の特徴を聞き取り、メモに記しました。

「初対面」「年上」「男」「スーツ」

すぐに警察に被害を相談し、えりさんの障害や症状についても伝えました。

警察官による事件の聞き取りでは、被害についての質問が書かれた紙が用意され、女性警察官が質問を読み上げました。

えりさんは、被害の状況や加害者の特徴について、口頭ではなく筆談で答えました。

被害に遭った時に着ていた服を提出するなど、できるだけの手を尽くして、犯人はじきに逮捕されるだろうと、連絡を待っていた和子さん。

しかし、検察から思いもよらないことを告げられました。

検察担当者

「警察での筆談の内容は、加害者を起訴するには証拠として不十分。

検察官に対して直接本人が証言する必要がある」

加害者を罪に問うためには、自分の言葉で証言する必要がある。

場面かん黙の症状があるえりさんも例外ではありませんでした。

和子さん

「無茶なことを言うと思いました。『娘よりもっと重い障害の人が被害に遭った時、今までどうしていたのか』と検察に聞いたら、『立件できなかった』と言われ、ショックでした。事件で被害に遭ったことは明らかなのに信用してもらえない」

そして、検察での聞き取りが始まりました。

検察官の質問は、「被害に遭いましたか?」などと、「はい」や「いいえ」で答えられるものではなく、「きょうは何をしに来ましたか?」などといった聞き方で、できるだけ自分の言葉で説明する必要がありました。

自分で話すことが困難な症状があるえりさんにとっては、難しい質問に答えなくてはなりません。

1回目の聞き取りでは、えりさんは、自分の名前すら話すことができませんでした。

「このままでは娘が受けた被害がなかったことになってしまう」

和子さんは、えりさんに自分の言葉で証言する必要性を繰り返し伝えました。

検察も、主治医から症状を確認したり、堅苦しくない部屋で女性検察官が聞き取ったりして、話しやすいように配慮を重ねました。

そして迎えた、2回目の聞き取り。

和子さんが控え室で待機していると、20分ほど経過したところで、検察官が部屋に入ってきました。

和子さん

「『今しゃべって証言しています』と教えてくれたんです。感動したというか、私も胸がいっぱいになって、『そうか、頑張れ』っていう気持ちで。火事場の底力というか、相当な力を使ったと思います」

4時間以上かかりましたが、「首を振ったのに連れて行かれた」などと、なんとか自分で証言して、被害の証拠となる調書を作ることができました。

後に、えりさんは「自分がしゃべらないと、犯人を逮捕できない」と語ったといいます。

これが決め手となり、大阪・堺市の40代の元会社員が強制わいせつの罪で起訴されました。

障害や様々な症状のある被害者にとって、被害を証言し、立件することがいかに難しいか。

「なんとか起訴することができた」とはどういうことか、私(記者)は初めて知りました。

去年9月、大阪地方裁判所で、この事件の刑事裁判が開かれました。

初公判で元会社員は罪を認め、「障害があるから、警察に言えないのかなと思ったこともある」などと述べました。

和子さんは、被害を証言した娘の思いを、えりさんの代わりに法廷で訴えました。

和子さんの意見陳述

「娘が事件にあってからきょうまで、寝ても覚めても事件のことを考えて過ごしました。娘は『殺されるかもしれない』、『殺される方がまし』と思ったと語りました。どれほどの恐怖と嫌悪感でしょう。場面かん黙症の娘が検察で必死に証言したのは、性犯罪被害がなくなってほしいという思いからです。娘の被害の背後には何人もの女性の不幸があります」

和子さんは、元会社員を見つめながら訴えましたが、その言葉は、この問題を社会に突きつけているようにも感じられるものでした。

大阪地方裁判所は、「ナンパと称して、不特定多数の女性に声をかけていた被告は、被害者に声をかけて障害があることに気づき、強引にわいせつな行為ができると考えてホテルに連れ込んだ。被害者の特性を認識したうえでの卑劣で自己中心的な犯行だ」と指摘し、元会社員に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。(判決は確定)

内閣府が平成30年に公表した、性暴力の相談・支援にあたっている団体に行った実態調査では、性被害の事例268件のうち、70件の被害者に、何らかの障害があると報告されています。

被害者本人の証言がこれほど大きな負担となるなかで、いったいどれだけの事件が起訴されることなく埋もれてしまっているのか。

法務省の調査では、平成30年度に、知的障害や精神障害などがある人が性犯罪の被害を訴えたものの、容疑者が嫌疑不十分で不起訴となった事案は、61件に上りました。

不起訴となった事案についてその理由を調べてみると、被害者側の証言が「客観証拠と整合しない」「供述に変遷がある」とされるなど、被害者側の証言の信用性が認められなかったケースが目立ちました。

専門家は、障害の特性から、被害を罪に問うことが難しいケースも多いと指摘します。

雪田樹理弁護士

「障害のある方は自分の身に起きたことをうまく説明できないこともあり、供述調書が取れない、捜査が進まない、結果として立件できないことが多いと考えられます。裁判では証言が周りの人によって誘導されていないかなど様々な疑念が、被告の弁護側から指摘される。それに耐えられる調書を作成する難しさがあり、刑事事件として加害者の責任を問えない人が多数というのが実態です」

供述調書

・捜査機関(警察官や検察官)が作成する被疑者や参考人の証言を記録した文書。加害者の刑事責任をきちんと問うためにはどうすればいいのだろうか。

取材を進めると、捜査機関でも被害者が泣き寝入りすることがないように模索が続いていることがわかってきました。

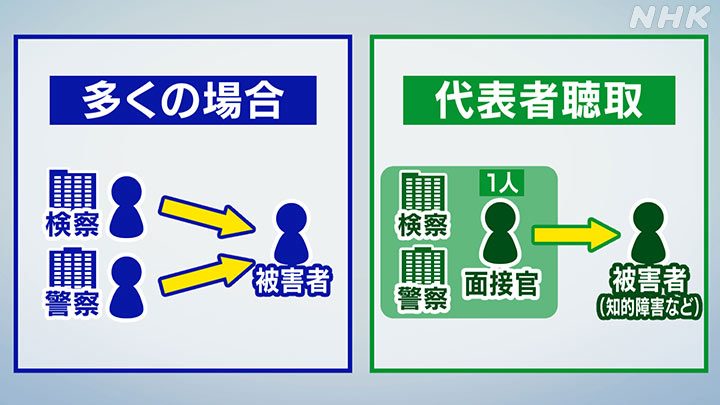

その1つが、警察や検察などの被害者への聞き取りの際、代表者1人に絞って話を聞く「代表者聴取」です。

多くの場合、被害者への聞き取りは、警察や検察の複数の担当者がそれぞれ話を聞くため、障害のある人にとっては大きな負担となります。

そこで去年4月から、一部の地方検察庁で知的障害などがある被害者を対象にした「代表者聴取」という取り組みが行われています。

被害者の負担を減らし、より正確に話を聞くことが目的です。

部屋の中には、ソファや低い机を置き、話しやすい環境にしたり、別の部屋で、ほかの関係機関が聴取の様子を映像で見ながら、補充の質問を伝えたりします。

法務省は、検察の捜査では、被害者の障害などの程度や個別の状態に合わせて、聴覚に障害のある被害者ならば筆談や手話通訳を交えて聞き取りを行うなど、適切な対応に努めているとしています。

さらに、性犯罪を罰する刑法の法制審議会でも、障害がある人などへの性犯罪に対する罪の新設について、議論が始まっています。

多くの困難に直面しながら被害を立証できた親子。

しかし、和子さんは裁判がゴールではないと話します。

和子さん(仮名)

「特に障害のある人とか、被害者だというだけで弱い立場なのにずいぶん難しいことをさせられて。そんなに頑張れないですよ。娘は知的障害があるけど、世の中を信頼していました。男に手をつながれた時も、このあと何が起きるのか十分に想像できていませんでした。私がいちばん悔しいのは、娘がいつか好きな人ができた時に、どうするのか、それがぶち壊されたような気持ちです。将来現れるかもしれない大切な人との親密な時間を奪われた、それは取り返しがつかないことです。もう2度と、娘にもほかの人にもこんな思いをしてほしくない。娘の背後にいる何人もの被害者、すべての人の安心につながる社会であってほしいです」

大阪拠点放送局記者

谷井健吾 2020年入局

司法を担当し経済事件や人権、福祉、労働問題などをめぐる裁判を取材

「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは

2024年2月1日