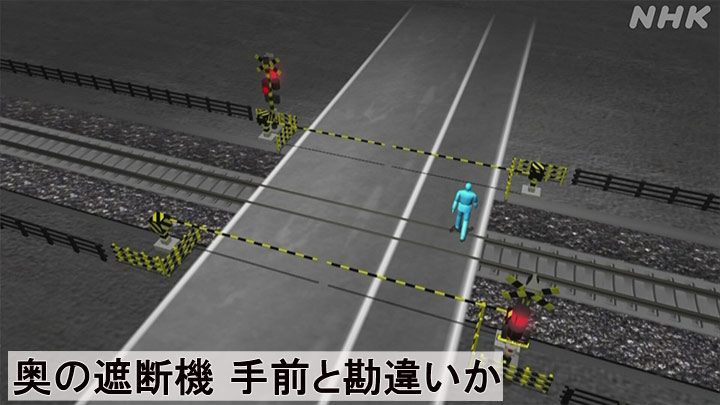

「検証されていない踏切事故がある」と、ある男性から連絡を受けた。

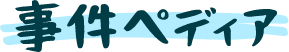

それは、若者が踏切で列車にはねられ、死亡した事故だった。

「自殺の可能性もあるとみられているようだが、軽々に判断して欲しくない」とも話していた。

地元でも、ほとんど報道されていない。

車の事故と同じく、身近で起きる鉄道の踏切事故。

鉄道事故を担当しながら、発生の多さを言い訳に、ひとつひとつの事故に向き合い切れていないことへの自戒を込めて、私はこの事故の取材を始めた。

(社会部記者 橋本尚樹)

※2022年9月21日/2023年8月10日更新