電磁波でテレビ会議の音声が“聞けて”しまう!?

テレワークが広がる中、情報を盗み取られるリスクが高まっているという。

その名は「テンペスト」。

およそ半世紀前に明らかになった古くて新しい危険とは?

(科学文化部記者 黒瀬総一郎)

2021年6月9日事件

電磁波でテレビ会議の音声が“聞けて”しまう!?

テレワークが広がる中、情報を盗み取られるリスクが高まっているという。

その名は「テンペスト」。

およそ半世紀前に明らかになった古くて新しい危険とは?

(科学文化部記者 黒瀬総一郎)

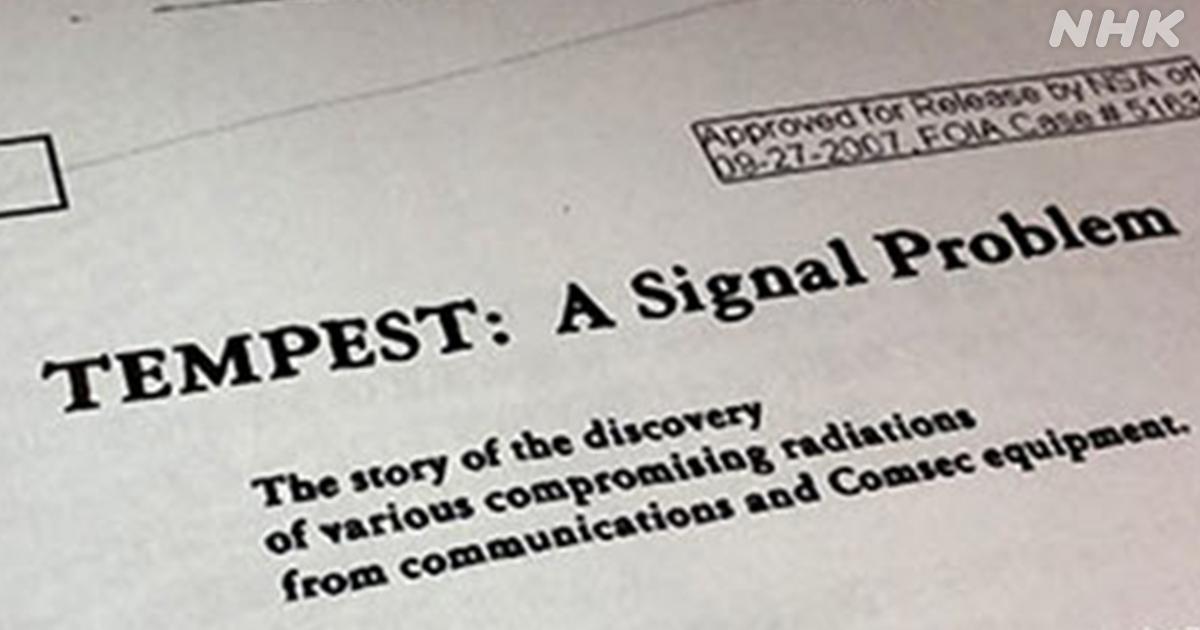

「時は、1962年。日本に駐留していた米軍将校が、軍の機密情報を扱う暗号センターの周囲をパトロールしていた。ある日、通りの向かいにある病院の車庫の壁にはわせて配線された不審なアンテナを見つけた。すぐに陸軍を通じてNSA=国家安全保障局に連絡したところ調査するよう指示された。しかし、翌日、そのアンテナは消えていた。病院の屋上には、テレビアンテナがたくさんあったが、そのアンテナだけが明らかに暗号センターを向いていた」

これは、2007年に機密解除された、アメリカのNSA=国家安全保障局が発行した通信傍受担当者向けの文章の一部だ。

この論文が書かれたのは、東西冷戦下の1972年。明確にはなっていないが、米軍の暗号センターに向けられた不審なアンテナは、敵国が通信機器などから発する電磁波を読み取って通信の中身を傍受する目的だったと見られた。

通信機器から漏れ出る電磁波を読み取って情報が盗まれる。

このとき、この技術は「テンペスト」と名付けられた。もともとテンペストという言葉は、「大嵐」や「暴風雨」を意味する。

「漏洩信号から保護された電子機器」を意味する英語の頭文字を取ったとの説もあるが、NSAが単にコードネームとして呼んだだけという説もある。

それからおよそ半世紀後の、ことし1月。私たちの身近なところで、テンペストのリスクが高まっているとする発表が、日本の情報セキュリティーの学会であった。

「スピーカーフォン」

パソコンに接続して使う小型スピーカーとマイクが一体となった機器だ。

コロナ禍で、在宅でのテレワークが長期化する中、ウェブ会議などで利用が増えているこの機器が、狙われるおそれがあるというのだ。

奈良先端科学技術大学院大学の林優一教授の研究グループは、市販のスピーカーフォンを買い集め、そこから漏れ出る電磁波を調べた。

すると、一部の機種では、漏れた電磁波の中に音の情報が含まれていることがわかった。

耳に聞こえる音は空気の振動で、1秒間に振動する回数=ヘルツでは、人間は20ヘルツから20000ヘルツほどまで聞き取ることができる。

しかし、電磁波は、はるかに振動が早く、メガヘルツ=100万ヘルツの領域で、通常、人間の耳では聞こえない。

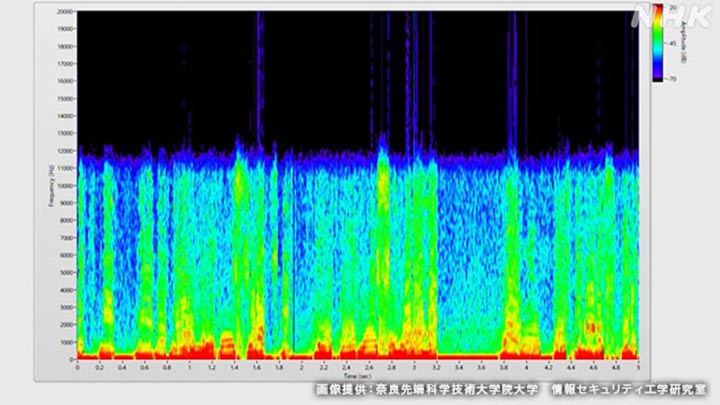

実験ではスピーカーフォンからメリーさんのひつじの英語の歌詞を朗読した音声を流した。

そして、離れた場所にアンテナを設置、スピーカーフォンから出る電磁波を受信してパソコンで解析し、音声として再現した。

すると、オリジナルの音声に比べると質は落ちるものの、雑音が入ったラジオを聞いている程度の音質で、言葉を聞き取ることが出来た。

実験に使った市販の6社のスピーカーフォン製品8機種のうち、6社の6機種で音声情報が再現できた。

電磁波の周波数は、機種によって異なったが、3~6メガヘルツの領域だった。電磁波は最大25メートル離れた場所でも受信、音声として再現することができた。

耳で聞こえなくても、電磁波で音声の情報が“聞けて”しまったのだ。

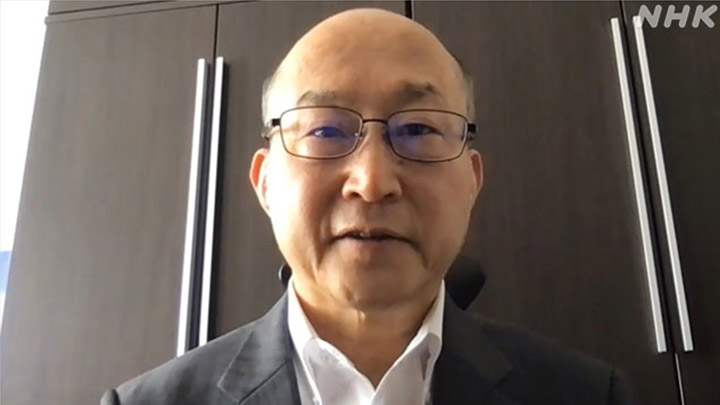

奈良先端科学技術大学院大学 林優一教授

「電磁波に含まれる音声情報が、離れた場所でも、実際にクリアに再現できたことにとても驚いた。コロナ禍のテレビ会議の新たな脅威になる」

電磁波が出ていたのは、パソコンから送られた音声のデジタル信号を、アナログに変換するコンバーターや、その後、信号を増幅するアンプなどからだった。

スピーカーフォンの音声は、インターネット回線を通じたデジタル信号、すなわち0か1の情報としてやりとりされる。

しかし、耳で聞き取れる空気の振動としてスピーカーから音声を出力するには、アナログ信号にしなくてはならず、電磁波は、そのアナログに変換する過程で漏れていた。

社会のデジタル化の中、暗号化などの対策が進んだとしても、人間が目や耳で、情報を見たり、聞いたりする以上、どうしても「アナログ」の部分は必要で、セキュリティー上の課題は残る。

研究グループは、スピーカーフォンから漏れる電磁波を減らす対策の実験も行った。

木やプラスチックなど電気を通さない素材の上に置いて、金属から離すと、電磁波の放射は大幅に減った。

また、金属の机の場合、スピーカーフォンのUSB端子など金属製の接続部分にクリップなどをつけて、電気を逃すアースを取ると、電磁波が減った。

林教授は、「多くの人がテレワークをするようになって、テンペストのリスクは高まっていると考えられる。ハードウェア側の対策も必要になってくる」と警鐘を鳴らす。

この発表のあと、電磁波で音声情報が聞けたスピーカーフォンのメーカーの一部では、対策を検討する動きが出てきている。

実は「テンペスト」は、パソコンが広く普及した2000年代初頭にも問題になった。

モニターをはじめキーボードなど周辺機器から発生する電磁波のリスクが指摘されたのだ。

パソコンのモニターでは、離れた場所で電磁波を解析し映し出された映像が再現できた。

2006年には、オランダで行われた電子投票で、投票した内容を盗み見られるおそれがあるとの市民の懸念が高まり、電子投票が中止された。

また、世界各国は、ITU(=国際電気通信連合)で議論を進め、2011年に電磁波による情報漏洩に対する試験方法とガイドラインの勧告が出された。

日本国内でも政府機関で機密情報を扱う端末での対策を求める基準を定めた。

防衛分野では、これより早く対策が進められた。

陸上自衛隊のサイバー戦部隊である、システム防護隊の初代隊長を務めた情報通信研究機構の伊東寛首席研究員は、「防衛分野では、テンペストは古くて新しい問題。民間より早く対策が進められてきた」と話す。

伊東さんは、東京 六本木に防衛庁があった1990年ごろ、日米の防衛協力の下で、米軍から機密情報の提供を受ける際に、米軍側から「六本木では渡せない」と言われたという。

その理由は、六本木の庁舎で、テンペスト対策が不十分だったためだ。米軍側からファイルを受け取る際、パソコンのモニターに映し出すと盗み見られるおそれがあるとして、ファイルは紙媒体でしか見せてもらえなかったという。

その後、新たに建設、移転した市ヶ谷の庁舎では、建物の設計時からテンペスト対策が考慮された。機器の調達でも、電磁波対策の独自の基準が設けられ、安全対策が施されたという。

「テンペスト」は、主に国際的な諜報活動で活用されているとみられるため、具体的な被害が明らかになることはほとんど無かった。

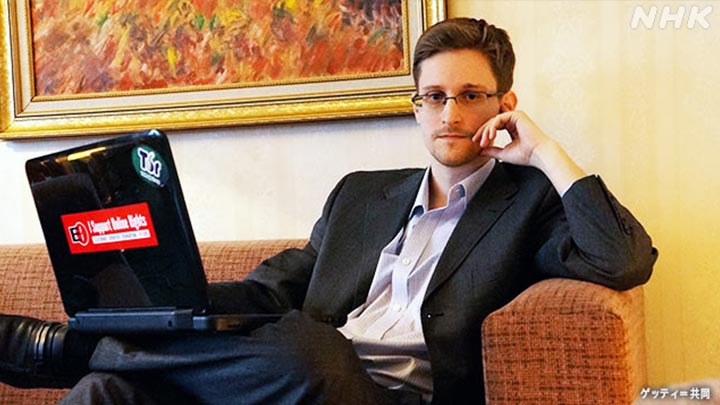

しかし、国際的な対策が強化された後の2013年、懸念が現実のものだったという告発があった。

NSAの職員だった、エドワード・スノーデン氏が、NSAがEU諸国や日本などの38か所の大使館などを標的に盗聴活動を行っていたと、告発したのだ。

その手法は様々だったが、その中には「特殊なアンテナで電磁波を集める」という記述もあった。

奈良先端科学技術大学院大学の林教授は、広い意味での「テンペスト」だと見られるとする。

奈良先端科学技術大学院大学 林優一教授

「テンペストのリスクが、あらためて現実のものとして認識された」

そして、コロナ禍のいま、さらに「テンペスト」の危険性が高まっているという。

奈良先端大の林教授は、10年前と比べて、傍受した電磁波の中身を解析する装置の能力が飛躍的に高まり、容易に手に入るようになったことを理由に挙げる。

かつては車に積むような大がかりな装置を専用のプログラムで動かし、価格は5000万ほどもした。

ところが、今は10万円ほどで、かばんに入る小型の装置が手に入るようになった。キットは、秋葉原でも購入できると言う。

さらに、電磁波が弱くても、パソコンのプログラムでフィルターをかけるなどして狙ったデータだけを正確に、解析出来るようになった。そうしたプログラムはネット上に公開されていて、誰でも入手できる。

最近では、通販で売られている、2000円ほどのチューナーでも、プログラムで制御することで、精度は高くないものの、電磁波の傍受や解析が出来るとのことで、敷居はさらに下がっているという。

奈良先端科学技術大学院大学 林優一教授

「一昔前は、屋内で使用する電子機器を、外との距離を取ることが有効な対策だったが、今では建物から少し離れた車の中などからでも傍受して解析できるようになってしまっている」

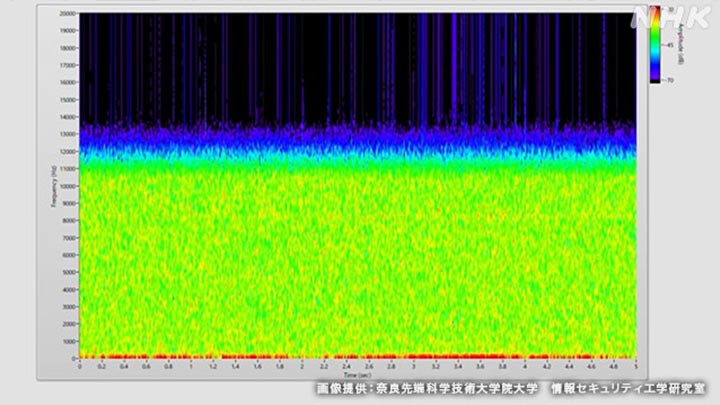

実は、この10年で、パソコンのモニターも高精細化が進み、一つのモニターに複数の経路から同時に信号を送るようになったため、10年前の技術では、簡単には読み取れなくなっている。

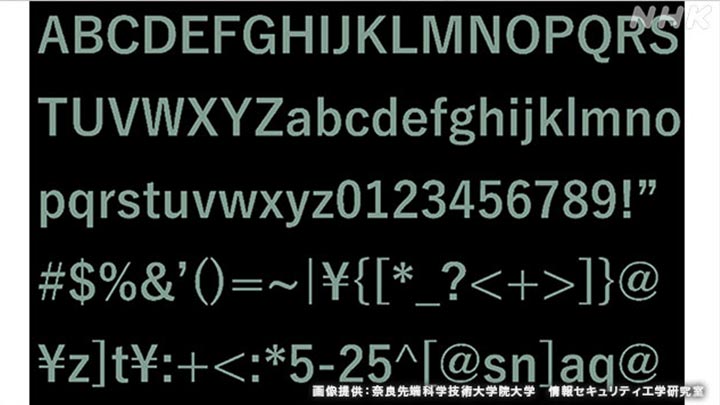

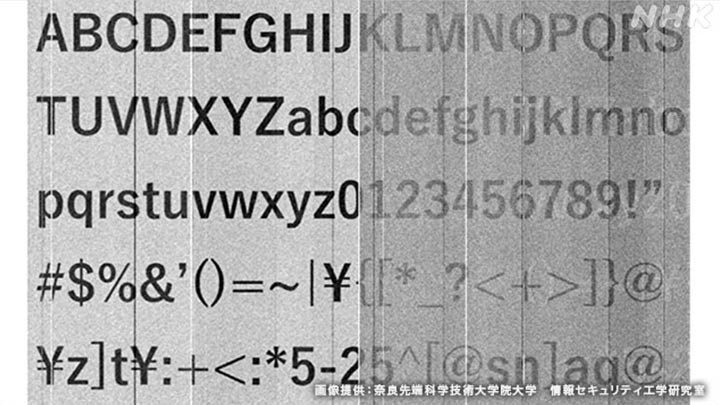

しかし、今回、林教授のグループは、経路ごとの信号のごくわずかな差からデータを読み取ることに成功した。

機器やプログラムが高性能化したことで、解析が可能になった。

実際に、高画質にするために2つの経路から信号が送られているパソコンのモニター画像を、漏れた電磁波から再現する実験では、元の画面に書かれたアルファベットや記号を鮮明に映すことが出来た。

官公庁や企業からの相談を受け、電磁波の漏洩リスクの診断など、テンペスト対策の技術開発を行っているNTTアドバンステクノロジ。

担当者は「テンペストでは電磁波の傍受の痕跡が残らず、被害が明るみに出ないため、都市伝説的に語られがちだ。官公庁の必要な対策は行われているものの、一般にはまだ脅威が認識されていない」と指摘する。

この会社では、パソコンのモニター接続端子に長さ9センチほどの小型の機器を取り付けるタイプの、電磁波情報漏洩防止装置を開発した。

ディスプレー画面などから出ている電磁波に特殊な信号を上乗せすることで、傍受しても情報を読み取ることはできなくなると言う。

会社の研究グループは、こうした仕組みを持つ対策装置の効果を試す実験を、金融機関のATM=現金自動預け払い機で行った。

ATMは、構造がパソコンと似ていて、モニターや接続部分からの電磁波の漏洩リスクがある。

実験では、対策をしない場合、端末のモニターの画像は、壁を一枚隔てたとしても、計算上、最大で163メートル先から傍受が出来てしまうことが分かった。

ただ、妨害電磁波を出す機器を取り付けたところ、3メートル以下でも傍受出来なくなったという。

金融機関では、お金を扱うことから、何よりも強固な対策が求められる。

日本では、金融機関や保険会社などで作る財団法人「金融情報システムセンター」が、安全対策基準をとりまとめている。

金融機関における、さまざまなセキュリティーのひとつとして、テンペスト対策も盛り込まれ、電磁波が透けにくい壁の材質を取り入れたり、機器そのものを金属で覆うなどといった対策を示し、各金融機関は、それに応じて対策を取っているという。

ただ、電子機器は常に進化している。たとえば、パソコンのモニターについて、高性能化に伴って、映像の信号を送る新たな方式が次々に出てきており、研究グループでは、それぞれに応じた、電磁波漏洩のリスクと対応策が必要だと指摘する。

NTTアドバンステクノロジ 富永哲欣主席技師

「テンペストは、攻撃側が使用する機器の技術革新に加えて、漏えい電磁波を出す側であるコンピューター製品の機能の変化への対応もセキュリティー対策上、重要な観点で、今後もいたちごっこが続くと考えられる」

半世紀あまり前の東西冷戦時代から問題化し、たびたび世界が対策に取り組んできた「テンペスト」。

攻撃や被害の実態は不明だが、コロナ禍のテレワークの広がりで、古くて新しい脅威として再び認識する必要が高まっている。

科学文化部 黒瀬 総一郎 サイバー犯罪の取材は、福岡県警担当時代から。現在は、ホワイトハッカーを中心にサイバー攻撃の取材にあたる。サイバー空間とともに水辺空間の取材もライフワークとし、うなぎの取材にもあたる。

SF映画に出てくるような「空飛ぶバイク」。未来の乗り物として期待され、製造にあたっていたスタートアップ企業には50億円もの投資が集まったが、先月経営破綻した。 あまりに早い転落劇、その実態を追った。

2024年2月26日

ホストクラブへの“売掛金”が支払えず、風俗で働くことや売春を余儀なくされる若い女性が増加している。また返済を巡るトラブルで事件に発展するケースも。現役のホストが、客の心をコントロールする手口を明かした。

2024年2月7日

京都アニメーション放火殺人事件で、京都地方裁判所は青葉真司被告に死刑判決を言い渡しました。 裁判所の判断を詳しくまとめました

2024年1月26日