経済とラストベルト

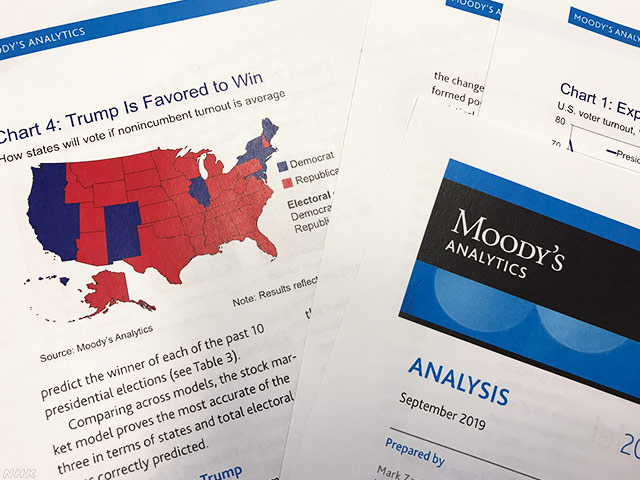

「来年の選挙でトランプ大統領は圧勝する」

アメリカの調査会社ムーディーズは9月、選挙結果をこう予測し、ホワイトハウスを喜ばせた。

ムーディーズは1980年以来、大統領選挙の結果を1回を除いて当て続けているという。

唯一はずした1回が前回2016年の選挙での番狂わせのトランプ氏の当選だ。

ムーディーズの予測の主な理由は好調な経済だ。

株価は高く、失業率は歴史的な低さで推移している。

スキャンダルや批判の絶えないトランプ大統領だが、経済政策への支持は比較的高く、好景気が続けばトランプ再選を後押しする大きな要因になり得る。

だが、この景気が来年も続く保証はない。

むしろ米中貿易摩擦が悪影響を及ぼす可能性や景気後退の兆しも指摘されている。

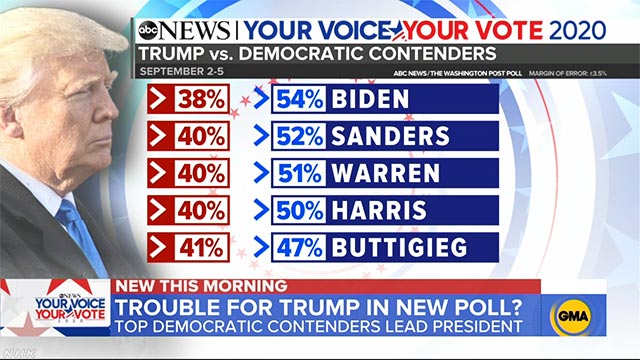

さらにトランプ大統領にとって頭が痛いのは世論調査の結果だ。

トランプ大統領の支持率は野党・民主党の主要候補と比べた場合、軒並み低く出ている。

とりわけ中西部から東部にかけてのラストベルト(さびついた地帯)と呼ばれる各州の支持率が低迷している。

工業の衰退で不満をためた白人労働者が多いこれらの地域は、前回の選挙でトランプ氏の躍進を支えたが、今回は異変が起きている可能性がある。

世論調査をもとにした予測では「トランプ大統領再選の可能性は現時点では低い」という見方が少なくない。

民主党内の亀裂

対する民主党はどうか。

来年7月の党の候補者指名に向け焦点となるのが中道派と左派の争いだ。

最有力候補と目される中道派のバイデン前副大統領に対し、ウォーレン上院議員とサンダース上院議員らの左派が勢いを増している。

アメリカでは好調な経済の一方で賃金格差が拡大し続け、低賃金層の不満がうっせきしている。民主党左派は富裕層への増税や学生ローンの帳消しなどを訴え、ワシントン政治やウォールストリートをエスタブリッシュメント=既得権益層だと攻撃して人気を広げている。

実は、これは既存の体制を敵に仕立て「忘れられた人々」のために働くと繰り返したトランプ大統領のポピュリスト的な訴えに重なる部分が少なくない。

両者は政策もイデオロギーも大きく異なるが、ともに既存の体制に不満を抱く人が多数いると感じ、これらの人たちの動向が選挙の勝敗に大きく影響すると認識しているということなのだろう。

一方、民主党内では中道派と左派の争いが決定的な亀裂として禍根を残す懸念が出始めている。

11月の本選挙に向け党として団結できるかがホワイトハウス奪還の鍵を握る。

分岐点

来年の大統領選挙は、アメリカだけでなく国際秩序の行方にも大きな影響を与え得る。

外交専門家のウォルター・ラッセル・ミード氏は「トランプ大統領は国際秩序を尊重しない戦後最も破壊的な大統領だが、この破壊をさらに続けるかどうかの節目になる」と語る。

アメリカの近年の大統領は民主主義や人権、自由貿易を基盤とする国際秩序を重視してきた。

だが、トランプ大統領は国際協調に否定的で、国際的な枠組みから相次いで離脱を表明した。

さらに同盟国軽視とも受け取れる姿勢をみせ、日本を訪問中に「日米同盟は不平等だ」と不満をあらわにしたこともある。

最近ではアメリカ軍をシリア北部から撤退させるというトランプ大統領の決断に国内外で大きな衝撃が走った。

この地域でアメリカが後ろ盾になり同盟ともいえる協力関係を築いてきたクルド人勢力を見捨て、この勢力を敵視するトルコ軍の侵攻を招いたからだ。

与党・共和党からも「友人を見殺しにした」と批判が相次いだが、トランプ大統領は「アメリカは世界の警察官ではない。アメリカ兵たちを本国に帰還させる」とみずからの決断を正当化した。

この背景にアメリカ国民の間で強まる内向きの傾向があるとミード氏は指摘する。

「政治家や外交エリートの間では冷戦終結後、アメリカが主導して民主主義の促進と国際秩序を維持する必要性が叫ばれてきた。ところが国民の側からすると戦争の恐怖は去り、海外に関与する必要性が薄まっていった。みずからの税金が海外に使われることに消極的になっている」

実は、民主党左派もこうした国民の動向に敏感になっている。

トランプ大統領の続投、あるいは民主党左派の勝利となれば、外交面で内向き傾向が強まる可能性がある。

分断

4年に1度の大統領選挙を来年にひかえ、アメリカでは今、共和・民主の争いが激しさを増している。

トランプ大統領の弾劾調査だ。

民主党が追及の動きを強めるのに対し、トランプ大統領は「全面戦争だ」と対立をあおっている。

来年の投票日に向け国民の分断がかつてなく深まるおそれがある。その分断がアメリカの力を弱体化させていないか。健全な議論こそ民主主義の活力の源泉だが、今のアメリカには議論に敵意がにじむことが少なくない。

冒頭にも書いたが、アメリカ一強が終わりを告げる激動の時代の今こそ自由と民主主義という共通の価値観の重要性は高まっている。 そのためにアメリカの存在は欠かせない。

日米には、中国の台頭や北朝鮮の核問題、格差や社会福祉など共通の課題は多い。

アメリカの有権者がこの1年何を重視しどのような選択を下すのか。

その決断から日本が学び取れるものは決して少なくないはずだ。