誰が大統領選挙に立候補できる?

日本とは異なり、政治経験があってもなくても、立候補できる。

ただし、アメリカ生まれ、35歳以上で、アメリカに14年以上在住したことがなければ、アメリカの大統領になれないと、合衆国憲法で定められている。

立候補を考えている人は、選挙運動の組織を立ち上げ、連邦選挙委員会(FEC)に届けなければならない。登録が済めば、選挙資金の調達を開始できる。

大統領選挙は期間が長く全米で行われることから、億単位の選挙資金が必要と言われる。

このため、ある程度の選挙資金を集めることができなければ選挙戦を戦い抜けない。

選挙カーはない!

日本では、候補者が街頭演説をしたり、街宣車が各地を走って候補者への支持を訴えたりしている。

しかし、アメリカでは街頭演説もなければ街宣車も見かけない。

では、有権者はどのようにして候補者のことを知るのか?

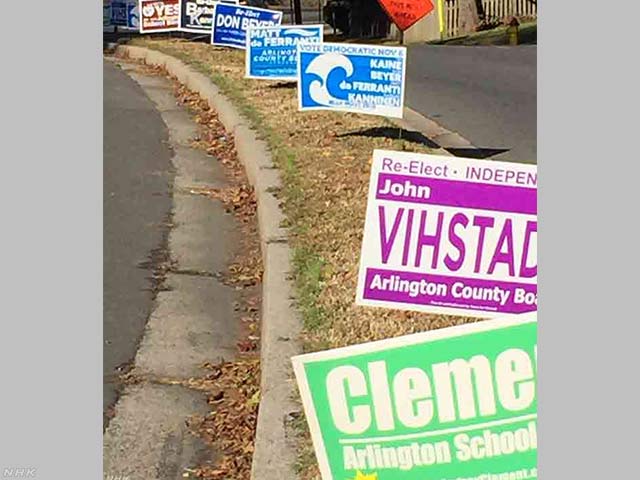

アメリカの幹線道路沿いや住宅の庭先などには、候補者の名前が書かれた看板が立てられている。このほか候補者は自身のホームページやSNSを通じて政策の主張をする。

戸別訪問はOK!

一方で、日本と異なり戸別訪問はできる。

このためボランティアなどが電話作戦を行ったり戸別訪問をしたりして、支持を呼びかける。

また、最近ではスマートフォンのアプリを利用して支持や投票を呼びかける動きもある。

テレビ広告・ネガティブ広告

日本にあるような「政見放送」はアメリカにはない。

アメリカでは、テレビのコマーシャル枠を購入し候補者の主張を放送することができる。

ゴールデンタイムの枠などでの放送に加えて、インターネットメディアやSNSなど、近年では広告を出せる媒体が増えている。

また、激戦になったり投票日が近づいたりすれば、相手を批判する広告も増えてくる。

メリーランド大学の調査によると、前回の大統領選挙でクリントン陣営は、選挙前の3か月半の間に38のテレビ広告を制作し放送。

これにかかった費用は2億4000万ドル余り、日本円にしておよそ260億円でトランプ陣営の3倍以上だった。

その背景には、クリントン陣営はテレビを中心に広告を展開していた一方、トランプ陣営はSNSを中心に広告を出していたことがあげられる。

インターネットを駆使した戦い

アメリカでは、1990年代から、インターネットを使った選挙戦が進められている。

中でも、SNSを使った選挙戦の先駆者と言われているのが、オバマ前大統領。

当時、オバマ陣営でソーシャルメディアなどを担当していたデジタル部門のスタッフはおよそ100人いたのに対し、共和党の陣営はわずか10人程度だった。

SNSを利用したことで、オバマ大統領は、若者の支持を増やしたとも言われている。

(国際部記者 近藤由香利)