寒さが厳しさを増していた去年の暮れ、56歳の男性が一人、自宅で亡くなりました。死因は低栄養と低体温による衰弱死。「ひきこもり」状態が30年以上にわたって続き、両親が亡くなったあとも自宅に取り残されていました。家族や近所の住民、行政など周囲の人たちが気にかけてきたにも関わらず、「自分でなんとかしたい」と頑なに支援を拒んでいました。それぞれの立場の人たちが男性に関わりながらも、その死を止めることが出来ませんでした。(クローズアップ現代+ディレクター 森田智子)

自分の力でなんとかしたい 56歳の衰弱死

私が男性に出会ったのは、去年11月中旬。ドキュメンタリー番組の制作のため、横須賀市の自立支援の担当者に密着取材していた時のことでした。

「ガリガリにやせて衰弱している男性がいる」と市役所に情報が寄せられて訪問したのが、伸一さんでした。

寒空の下、伸一さんは、肌や腹部が見えるほどに破れた服を着ており、露出した体は肋骨が浮き出るほどにやせ細り、足下もふらついていました。

栄養失調の症状が見てとれたため、「生活を立て直すために一緒に病院に行こう」と担当者が語りかけました。

しかし、伸一さんは「病院は自分で探して行ってみたい。自分の力でやりたい」「健康を取り戻して、できるだけ早く仕事につくよう努力します。亡くなった父親にそのように言われていましたので」と言っては、支援を拒み続けていました。

その後、市の担当者は、数日おきに食料を持って伸一さんを訪ねて説得を続けました。

しかし、伸一さんは、雑談には応じるものの、病院に行くことは頑なに拒み続けました。

初めの出会いから1ヶ月半後の12月の末、伸一さんは自宅で息を引き取りました。

訪問した担当者が、伸一さんが姿を見せないことを不審に思い警察と室内を確認したところ、亡くなっているところを発見したのです。

56歳という若さでありながら、死因は栄養失調による衰弱死でした。

英語を使った仕事に就きたい 夢破れ“ひきこもり”に

なぜ、伸一さんは自ら死へ向かっていったのか。伸一さんには残された家族が1人だけいることがわかりました。

タクシー運転手をしている、弟の二郎さん(55)。

取材を申し入れると、「ひきこもりで悩む人たちの役に立てて欲しい」と応じてくれました。

二郎さんは、両親と兄の伸一さんと4人で暮らしていましたが、11年前に両親が亡くなった後、家を出ました。

その後、二郎さんは結婚し、伸一さんとは疎遠になっていたと言います。

兄・伸一さんが最期を過ごした実家の片付けに通っていると聞き、同行させてもらいました。

誰も住まなくなった自宅の庭は草木に覆われ、建物を覆い隠すようにツタが張っていました。

家の中は、まともな食事を取っていなかった伸一さんが、食事の代わりに口にしていたと見られるせんべいの袋やペットボトルなどの大量のゴミが散乱していました。

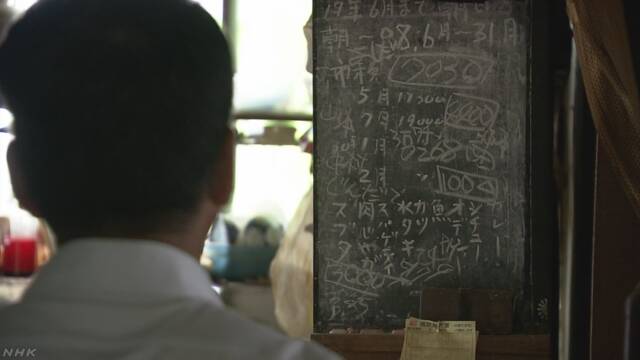

その一方で台所には、母親がよく使い込んでいたであろう鍋やフライパンがぶら下がり、黒板には、「水タキ、スブタ、シチュー」などと日々の献立が書き記されており、生活の息づかいはそのままに時が止まっているようでした。

室内の様子は、かつて両親が健全だったころ、そこに家族の営みがあったこと、その後、一人になった伸一さんの生活が一変してしまったことを鮮烈に物語っていました。

伸一さんの自室に足を踏み入れると、学習机の棚にはほこりをかぶった英語の教科書や、大学受験の進学先を探すための情報誌などが並んでいました。

弟の二郎さんによると、伸一さんはもともと社交的で、冗談を言っては家族を笑わせていたといいます。

変化が訪れたのは、高校卒業後。伸一さんは「英語を使った仕事に就きたい」と、英文学科がある大学への進学を希望していましたが、学力がふるわず浪人生活を送るようになりました。

その後、進学をあきらめて書店の営業や医療事務など複数の仕事に就きましたが、どれも長続きしませんでした。

次第に社会との接点を持つことがなくなり、ひきこもり状態になっていきました。

食事をとらず、医療や支援をも拒み、「生きること」そのものを拒否しているようにすら見えた伸一さん。なぜ助けを求めることをしなかったのか。

本人は語ることがないまま亡くなりましたが、それを知る手がかりが家の中に残されていました。

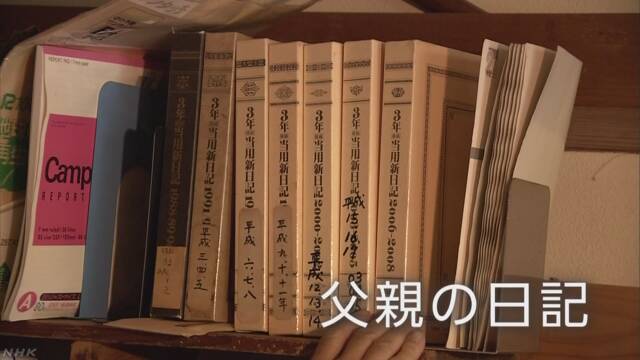

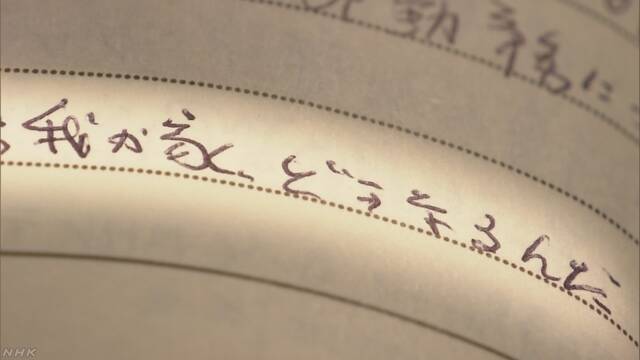

伸一さんの父親が20年にわたって書き記していた日記です。

父親の日記の書き始めは、伸一さんが20代半ばのころ。病気で仕事を退職した父親が、伸一さんと四六時中同じ家で過ごすようになり、一家の長として「働かない息子を何とかしたい」と葛藤する様子が書かれていました。

「伸一、これから先いったいどうするのだろう。(中略)何か少し忠告めいたことを口にすれば“他人に迷惑をかけている憶えはない”“俺がどのように生きようと勝手だ”と反発が返ってくるのみ」

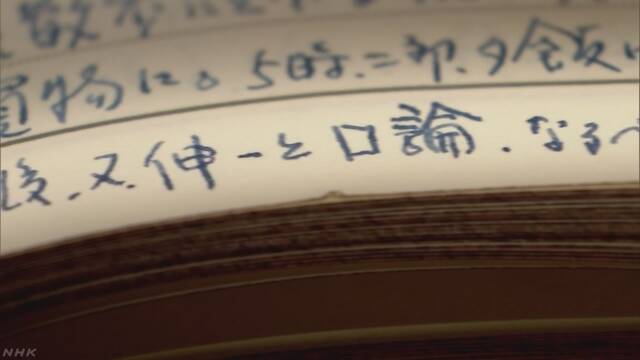

「夕飯後また伸一と口論。なるべく口にしないように心掛けているんだけどついつい」

「家庭内がだんだんぎくしゃくしていく。どのように対処すべきかさっぱりわからない」

支援拒否の背景に「働いていない」後ろめたさ…?

働いてないことを繰り返しとがめたことで、伸一さんと父親の関係は悪化していきました。

伸一さんは、次第に手洗いや戸締まりの確認を繰り返すなどの行動が目立つようになり、家族を避けて昼夜逆転の生活を送るようになりました。この頃から伸一さんは、食事も極端に制限するようになっていました。

父親には、その姿はまるで「働かざる者、食うべからず」を体現していているように映っていたようです。

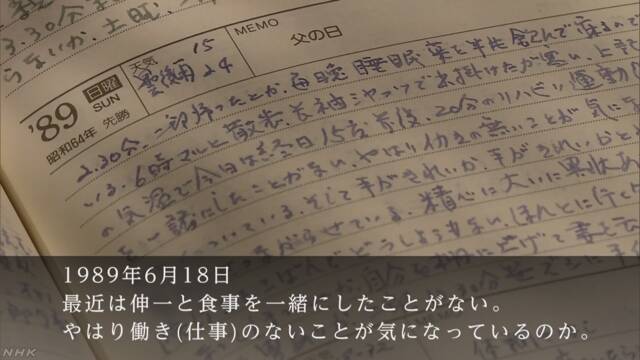

「最近は伸一、一緒に食事をしたことがない。やはり働きのないことが気になっているのか」

「最近は食事時のおかずもあまり食べない。やせ細って命を絶つつもりか」

年々頑なになっていった伸一さんは、家族が何度も説得しても、決して病院にかかろうとしませんでした。

晩年、父親は末期がんを患い、母親に認知症の症状が現れ始めます。

父親は、息子、伸一さんの行く末を案じていました。

“このまま家庭を残して死んでいくのは、心残りもいいところだ”“小生がまだ少しは動けるから買物等も出来るが、小生が動けなくなったら我が家、どうなるんだろう”

支援の枠からこぼれ落ちた一家

家族の力だけではもはやどうすることもできない状態にあった伸一さん。

弟の二郎さんはたびたび公的支援に救いを求め、複数の支援機関に相談に訪れていました。

しかし、行政が支援に乗りだそうとしても、伸一さんのようなケースには手を差し伸べることができませんでした。

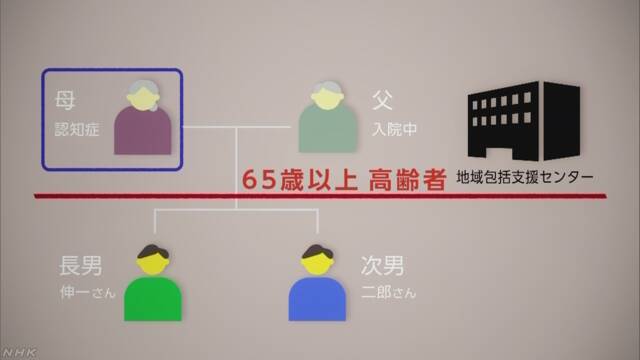

高齢者の介護の支援などを行う、地域包括支援センター。11年前、二郎さんから、「認知症の母親に介護を受けさせたい」と相談を受けたのが、千葉順子さんでした。

このとき二郎さんからは、ひきこもりの兄がいることも伝えられました。

しかし、センターが支援の対象とするのは、あくまで65歳の高齢者です。

高齢の母親は対象になりますが、伸一さんは直接の支援対象ではありませんでした。

千葉さんは、まずは母親に介護サービスを受けてもらいながら伸一さんとも接点を持ち、救済の方法を探ろうと考えていました。

しかし、サービスを受けてもらう前に母親が死亡。その2か月後には、父親も亡くなりました。

支援対象となる高齢の両親が死亡したことで、千葉さんは伸一さんと関わるすべを失ったと言います。

その後、残された伸一さんのことは気がかりだったものの、こうしたケースをつなぐ機関も思い当たらず、一家との関係は途絶えました。

「やっぱりどこかにつないでおくことが大事なのかな。ただそのつなぐ先がまだまだ充実していない現状はあると感じています」

それでも生きていて欲しかった 介入の壁

両親の死亡により地域包括支援センターとのつながりが途絶えた二郎さん。

その後、「伸一さんを無理にでも入院させて、生活を立て直して欲しい」と、保健所に相談していました。

しかし、兄・伸一さんの状況を確認した医師からは「入院が必要なレベルには達していない」と言われたと言います。

精神保健福祉法では、患者の人権を守るため、本人の意志がない限りは、自傷行為をするなど本人の命に危険が及んでいたり、周囲に危害を与えたりする可能性がない場合、強制的に入院させることはできません。

伸一さんはおとなしい性格で会話もでき、周囲に迷惑をかけるようなこともありませんでした。

しかし、二郎さんの目には、当時の兄・伸一さんはすでに栄養状態が極めて悪く、直接的な自傷行為こそないものの、ゆるやかに死に向かっているように映っていました。

あの時、入院させられていたら、命を救えたのではないか。そうした思いがぬぐえないと言います。

「兄の場合は、やはり、窮迫していたと思います。もう命が切れかかっているといいましょうか。命が先か、それとも人権を守るということかっていうと、まず、命の危険が差し迫ってるんだったらば、命を救うことが先なんじゃないかなと思います」

行政の支援の隙間に落ちてしまった兄、伸一さんを救う術は本当になかったのか。

また、家族として、十分向き合ってきたと言えるのか。

二郎さんは、深い後悔の念に駆られています。

「世間様から褒められるということもなく、家庭を築くということもなく、あまり生産性という面では社会に寄与しなかった人ですけど、弟の身からすれば、それで生きる価値がなかったとは思いたくはないので。どういう形であれ命は長らえてほしかった気持ちはありますね」

手を差し伸べる“誰か”がいる地域作りを

私がこれまでに取材をしてきたひきこもり当事者の方の多くは、仕事に就いていなかったり、子どもを生んでいないなどといった「社会に貢献できていないのではないか」という負い目に苦しみ、今もそこから抜け出せずにいます。

「助けて欲しい」という声を上げることは、死ぬことよりも難しい。それが、彼らの直面している現実です。

今回の取材の中で、伸一さんに関わった関係者の多くが「せめて“誰か”が気にかけているというメッセージを継続して送り続けられていれば、最後の最後で頼ってもらえたかもしれない」と話していました。その「誰か」は誰でもよかったのだと。

しかし、実際には職域やプライバシーを超えてまで、その誰かになろうとする人はなかなかいません。

そうした中で、伸一さんはひきこもり、その末に「死」へと向かっていきました。

手を差し伸べる「誰か」が確実にいる地域を作り、困ったときに声を上げられる居場所を確保していけるのかが、問われています。