ひきこもり続けた果てに、誰にも助けを求めず、命を落とす-。そんな深刻な事態が、いま全国に広がっている。親と共に“ひきこもり”の子が孤立する「8050問題」は、高齢化が進み、“死”という最終局面を迎えている。年老いた親が倒れ、生きる術を失った子が衰弱死や病死する。当事者たちは、なぜ“死”にまで追い込まれているのか。どうすれば命を守ることができるのか。11月29日放送のNHKスペシャル「ある、ひきこもりの死 扉の向こうの家族」取材班が、長期取材をした当事者や家族に想いを聞いた。(制作局第3ユニットディレクター 森田智子/報道局社会番組部ディレクター 鈴木冬悠人 宮川俊武/首都圏局記者 古市駿)

ある、ひきこもり男性の「死」

今回のNHKスペシャルの始まりは、2年前の冬に遡る。長年、ひきこもり続ける男性と、その「死」に直面した事がきっかけだった。

56歳のその男性は、両親が亡くなった後、貯蓄を取り崩し命を繋いでいた。ガスや水道は止まり、横須賀市の職員が身を案じて通い続けていた。

男性は、あばらや腕の骨が浮き彫りになるほど、やせ細っていた。「病院に行かないと、命に危険が及ぶ」と説得をする自治体職員の支援の申し出を、男性は「自分の力でなんとかしたい」と、丁寧な口調で断り続けていた。

やがて自治体職員が訪問しても顔を見せなくなり、心配した職員が警察と踏み込んだところ、ゴミに埋もれて亡くなっているのが発見された。

栄養失調による衰弱死だったー。

自治体が支援に乗り出そうとしていたにも関わらず、亡くなってしまった男性。

中高年のひきこもりに携わってきた職員は、「こうした死は、他にも多く埋もれているのではないかと感じる」と語った。

長年、社会との繋がりを絶った果てに命を落とす、いわば「ひきこもり死」。その詳しい実態や全体像は、国も自治体も把握していない。

全国1400の自治体の支援窓口にアンケート

私たちは、その“死の実像“を知るため、全国の自治体の支援窓口およそ1400を対象に、アンケート調査を実施。1000以上の回答を得た。

すると命の危険があるケースに直面したと回答した自治体は333カ所に上った。

さらに支援に乗り出しながらも、亡くなってしまった事例は、去年1年間だけでも72件に上った。

助ける事が難しい最大の理由が、「本人の支援拒否」であることが明らかになり、71%の自治体が、この壁にぶつかっていることも判明した。

助けを求められない理由 “働いていない負い目”

死に直面するまで助けを求められない人たち。

アンケートでは、ひきこもり続け命の危険に晒されながらも、自ら支援窓口に相談した人は、15.6%しかいない事が分かった。

親が亡くなったあと、誰にも助けを求められず、追い詰められていた男性の話を聞くことができた。

山本守さん。(55・仮名) 最後の仕事を辞めて以来、20年以上ひきこもってきた。

おととしの年末、生計を支えていた86歳の父親が亡くなった。父親の死にショックを受けながらも、「誰に助けを求めたらいいのか分からなかった」と重い口を開いた。

山本さんは、父の死を誰にも言い出せず、半年間、遺体と暮らしていた。その間、食費を切り詰め、父親の年金の残りで生活。心身ともに衰弱していった。

そして、去年6月、父親の姿が見えないことを不審に思った市役所の職員が自宅を訪ね、事態が発覚。山本さんは死体遺棄の罪に問われ、執行猶予となり、初めて支援につながった。

なぜ助けてと言えなかったのかという問いに、山本さんは「働いていない負い目がありました…」と、声を振り絞るように、胸の内を明かした。

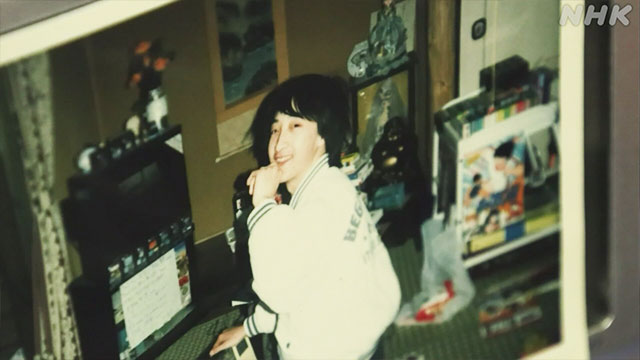

そこまで強い「負い目」を抱くようになったのは、過去の経験が関係していた。料理好きの母親の影響で、幼い頃から料理人になることが夢だった山本さん。専門学校を卒業後、調理師の免許を取得し、社会への一歩を踏み出した。

しかし、勤めた職場は思い描いていたものとはかけ離れていた。帰るのはいつも午前様、12時間以上働くこともあった。周囲のスピードについていけず、「仕事がおそい」と上司から嫌味を言われ続けたという。器用な後輩が重要な仕事を任されていく一方、自分は下働きばかり。人並みにできない自分を責め続け、迷惑をかけてはいけないと退職。

その後、職場を転々とするようになった。

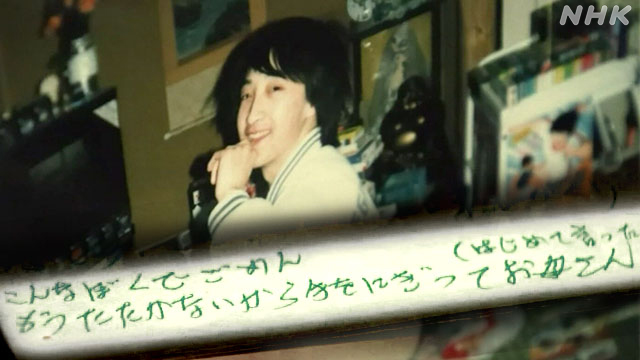

20代の頃、自分を見つめ直すために書いた反省文を見せてくれた。そこには、当時の心境が綴られていた。

『仕事中の問題点はやることがのろいということがある。

しかし、これでは人に迷惑をかけることになるし、人に言われることもある。

職場に慣れない、人にも慣れない。

くたびれてしまう。

ある日、体が重く感じ、動く気がしなくなった。仕事に対する恐れも感じた。

そして、職場を変えるうちに、徐々に再就職するまでの期間が長くなっていった。

長い間、仕事についていないということもあって、次の職場についても後が続かないということがまた起きてしまうのではないか。

この社会でやっていかれるのか。』

30歳を過ぎた頃、バブルが崩壊。就職氷河期と呼ばれるようになった。山本さんは新たな仕事を見つけることができず、ひきこもるようになった。長く家にいるようになるにつれ、「働いていないこと」自体が足かせとなっていった。

ある日、母親が近所に住む友人から、山本さんのことをしつこく尋ねられたという。

「お母さんが息子は働いているのかと言われた。家に帰ってきて、それがすごく嫌そうだった。自分も恥ずかしくなって、いたたまれなくなった。本当は僕がもっと頑張らなきゃいけなかったんだろうけど…」

両親は山本さんのことを周囲に話さなくなり、山本さん自身も親戚や近所の人たちと顔を合わせないようになっていった。

40歳を過ぎた頃、母親ががんで他界。さらに、父親も重い心臓病を患い、身の回りの世話を、一人息子の山本さんがやるようになった。

父親は血圧や体温を毎日記録し、健康管理に励み、なんとか長生きをしようとしていた。状態が悪くなってきても、お金を節約するために介護サービスを利用しなかった。晩年、貯金はほとんど無くなり、親子の生活の糧は、月約7万円の年金だった。

追い詰められても、助けを求めなかった理由について、山本さんはこう繰り返した。

「もし助けてと言ったとしても、本当に助けてくれるかどうか分からない。人からすれば、なんで仕事してなかったのかという話になる。働いていない負い目が強くて、そう思ってしまう…」

山本さんはいま、行政の支援につながり、福祉に頼りながら暮らしている。

支援拒む息子 死を止められなかった母の苦悩

本人が支援を拒否すると、家族でもどうすることもできない現実がある。

全国アンケートで明らかになった72人の死の中に、自宅で子どもを看取ったという衝撃的なケースがあった。なぜ、親がいながら、命を救うことができなかったのか。私たちは、その母親のもとへ向かった。

岐阜県美濃加茂市。

ダムへと続く山間の細い道を上っていくと、古い平屋の一軒屋があった。道沿いに数件の民家が並んでいたが、ほとんど車の往来もない。ここでひきこもりの息子と2人で暮らしていたことを思うと、その孤独は想像するに難くない。

玄関越しに声をかけると、背中の丸まった小柄な女性が出てきてくれた。

美濃羽千枝子さん、75歳。

自宅へ招き入れてくれたが、そこで驚くべきことを口にした。

「息子は、ここで亡くなりました…」

こことは、玄関である。去年8月、千枝子さんは、息子の治さんを亡くした。49歳だった。

治さんは、30年近くひきこもった末、晩年はがんを患っていた。だが、医療を受けることを頑なに拒否。千枝子さんは、何度もタクシーで病院の前まで連れて行ったが、現地へ着くと治さんは車から1歩も降りようとしなかった。そのたびに、運転手に謝りながら自宅へ引き返したという。

「1人の大人が嫌だと言えば、無理矢理連れて行くことは叶わない」

千枝子さんは、自宅で看病するしかなかった。しかし、日に日に弱っていく治さんの看病は、高齢の親では担いきれない。治さんが歩くことも苦しくなった頃、玄関に寝かせ、三和土(たたき)との段差を利用して、用を足させるようになった。

看病を始めてから半年あまり。

最後の最後まで、救急車を呼ぶことすら認めなかったため、息が絶えたことを確認してから助けを呼んだ。

治さんがひきこもるようになったのは、20歳のとき。

バイクの事故で、足を切断する大けがを負ったことがきっかけだった。中学卒業後、ラーメン店や縫製工場で働いていたが、事故をきっかけに自室から出てこなくなった。

「思うように動けなくなったことで希望がなくなったのか…。本人の口からちゃんと理由は聞けませんでした」と千枝子さんは明かす。

母親は、ひきこもる息子の生活を変えられないかと、市役所や民生委員にも度々相談していた。しかし、心配して訪ねてくる彼らを、治さんは毎回追い返してしまったという。

「“何しに来たんや、来んでいいって”って怒鳴るやろ。どうしようもなくて。何一つ、頼めなかったんです」

山奥まで足を運んでくれる支援員らに申し訳ない、これ以上迷惑をかけられないという気持ちが募り、相談することを諦めた。千枝子さん自身も、作業所で仕事をすることを勧めるなど治さんの説得を試みたが、反発する息子との関係は日に日に悪化していった。ときに治さんは暴力を振るいながら、社会とつながることを頑なに拒み続けた。

今も、家の壁や棚には、ところどころ穴があいている。治さんが、拳で殴りつけた跡だという。

「怒ると怖くて、何も言い出せなくなりました…」

千枝子さんは治さんから目を離せなくなり、趣味だった詩の会や町内会の集まりに参加することもなくなった。余生を楽しむ周囲と比べ、千枝子さんは「惨めだった」と振り返る。

息子の死から1年。

千枝子さんは、いまだに息子の遺骨とともに暮らしている。助けることができなかった後悔を抱えながら、毎朝、手を合わせている。

治さんは、幼い頃、素直で運動神経がよく、自慢の息子だった。運動会では、いつも先頭を走っていた。その息子がなぜ、変わってしまったのか。今も、千枝子さんには、その答えが分からない。

いま求められる支援のあり方とは?

今回私たちが行った取材に対し、多くの人が、「働かない負い目」や「職場でのトラウマ」から、社会に助けを求めることはできないと、その心の内を語ってくれた。こうした人たちが声を上げやすい社会とはどのようなものなのか。そのヒントとなる調査結果がある。

ひきこもりなど生きづらさを抱える人たちで作る、一般社団法人ひきこもりUX会議では、去年、当事者を対象に実態調査を行い、1686件の回答を得た。

自由記述欄には、「せめて他人様に迷惑をかけず、このまま静かに死んでいく方がまだマシ」「安楽死を望む」など、社会や家族に絶望し、生きていく希望を抱くことができないという悲痛な声が数多く寄せられた。

この調査の中で、代表理事の林恭子さんが着目したのが「生きづらい状況が軽減、改善した理由」という項目だ。

この質問に対して、最も多く寄せられた回答は「安心できる居場所が見つかった」というもので、45%に上った。

その一方で「就職したとき」と回答した人はわずか16%にとどまったという。

実は、これまでのひきこもり支援のあり方は、本人たちの就労や経済的な自立を前提としており、社会で傷ついてひきこもるようになった人たちにとっては極めてハードルの高いゴール設定となってきた。しかも、たとえそのゴールが達成されたとしても、職場での悩みや生きづらさは解消されず、再びひきこもってしまう人たちが後を絶たなかった。

社会や家庭で居場所を見つけられずに、生きる意欲そのものを失ってしまう人たちにとって、「安心できる場所」を作ることこそが、今求められているというのだ。

こうした中、団体では、従来の支援ではあまりなかった「居場所作り」を、全国に広める取り組みをはじめている。

先月、都内で行われたワークショップでは、ひきこもりの当事者・経験者と、自治体などの支援者が集い、「どのような支援が望ましいか」「当事者にとって居心地の良い場とはどのようなものか」といったテーマを、車座になって語り合う場が設けられた。

岩手県から参加した40代の男性は、20年近くひきこもり続けていたものの、自分の存在や発言を否定せずに、認めてくれる当事者会に出入りするようになったことで、そこが居場所となり、新たな目標を見つけることができたという。

茨城県から参加した40代の男性は、議論に参加した支援者に、「どのような居場所支援が望ましいか」と問われると、「仕事の話をされると、引け目を感じる。趣味についてなら引け目を感じないで話せるのでありがたい」「家でも楽しいことはないので、せっかく外に出たら楽しいことをやりたい」と語った。

同じテーブルで話し合いを進めていた支援者たちは、「当事者の生の声を聞いたのは初めてで、目から鱗でした」「安心できる楽しい場を求めているという発想はなかった。持ち帰って支援に生かしていきたい」と語った。

こうした場作りの重要性について、代表理事の林さんは、こう話した。

「まずは生きていてもらうために必要なのは、安心して悩みを吐露したり、共感してもらったり、受け入れてもらえるという体験ができること。そうしないと、この社会にいていいと思えないし、死ぬしかないという思いは消えない。ありのまま、ただそこにいていい、生きていていいと思える場を社会の中にたくさん作っていく必要がある」

仕事を失ったり、人とのつながりを断たれたりすることで、誰もが生きづらさの当事者になり得る時代。

自分の生きる価値を信じることができずに、助けを求められずにいる人たちの声を、社会に反映することができれば、誰もが生きやすい社会を作ることにつながるのではないか。

「ひきこもり死」の現場が、そう問いかけている。