「8050問題」支える親に募る不安

80代の親と、ひきこもる50代の子どもに象徴される「8050問題」。ひきこもりの長期化、高齢化の問題です。

親の世代も、高齢化する中で焦りを募らせています。

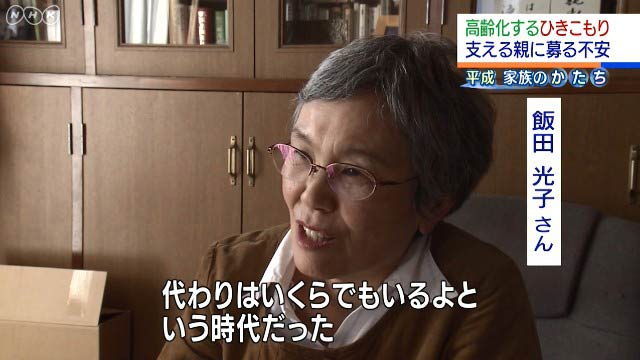

群馬県内に住む飯田光子さん(68)には、同居する41歳の息子がいます。

息子は、12年前、仕事を辞めたことをきっかけに自宅にひきこもり、10年以上になります。

飯田さんは、今の状況について「切実ですよ。夫は来年、後期高齢者で75歳になり、私も68歳。もしものときはやっぱり、なんだろうな、今のような状態が続いたら大変なことになるから」と不安を隠しません。

息子は、大学卒業後、就職氷河期のさなかに、飲食チェーン店に就職しました。

しかし、不規則で長時間の仕事が続いて体を壊し、29歳のときに退職しました。

再就職を目指しましたが、当時はリーマンショックの影響で失業者があふれていた時代。採用試験を受けても不採用が続き、次第に気力を失って部屋に閉じこもるようになりました。

「心が折れちゃったんでしょうね。どう生きていいか、もう闇の中にいるような感じだったんじゃないかと思う。世の中、即戦力で、あとは目端が利いて、テキパキできて、明るい人。それを求めている。代わりはいくらでもいるよっていう時代だったんでしょうね、あの頃は」。

なんとか息子に社会とのつながりを取り戻してもらいたいと、飯田さんは、専門家の本を読んだり、精神科医に相談したりしてきました。息子は数年前から少しずつ外出できるようになりましたが、以前のように働くことはできません。

親も年をとる中で、自分に何かあったときに息子の生活はどうなってしまうのか、心配は尽きません。現在の収入は夫婦の年金だけ。飯田さんは、息子のために少しでも貯蓄しておきたいと考えています。

「医療保険をやめるとか、リストラ(見直し)できるところをリストラして、私がバイトに出るようになりました。最低限度の生活ができればね、生きていけるんではないかと思って」。

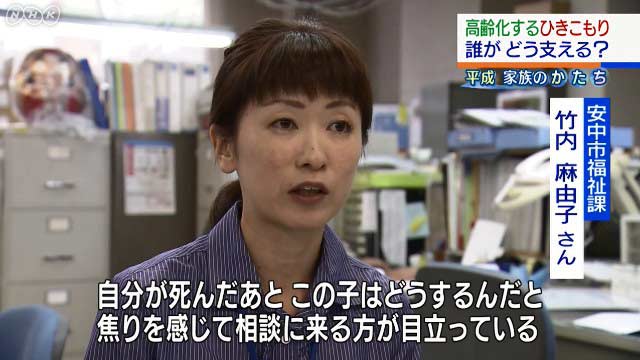

自治体の窓口には、こうした家族からの相談が相次いで寄せられています。

全国150余りの自治体に、去年、家族会が行った調査では、ひきこもりについての相談は40代が最も多かったことが分かっています。

群馬県安中市福祉課の竹内麻由子さんは「親御さんが、今は自分の年金があるからいいんだけれど、自分が亡くなったあと、この子はどうするんだということで、焦りを感じて相談に来る方が目立ってきています」と話しています。

飯田さんのように、高齢の親が40代、50代となった、ひきこもりの子どもを支える「8050問題」に国も危機感を感じ、12月、初めての実態調査を行うことにしています。

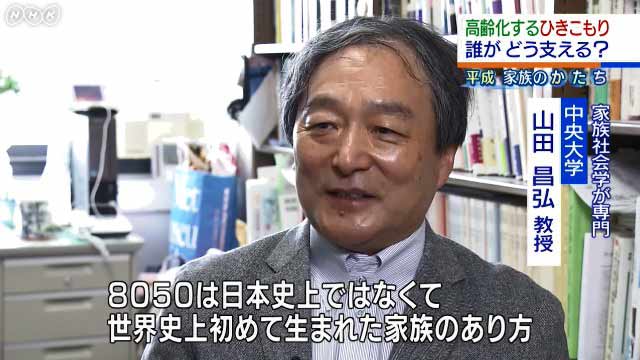

専門家は、平成の時代に続いた不況がひきこもりを長期化させ、家族のかたちにも変化をもたらしたと指摘しています。

家族社会学が専門の中央大学の山田昌弘教授は「今の『8050』という形は、日本史上ではなくて、世界史上初めて生まれてきた家族の在り方なんです。唯一の受け皿が高齢の親。親が亡くなったり施設に入らざるをえなくなったりしたときに、初めて問題が顕在化する」という見方を示しました。

親が亡くなったあとに、その子どもを誰が支えていくのか。

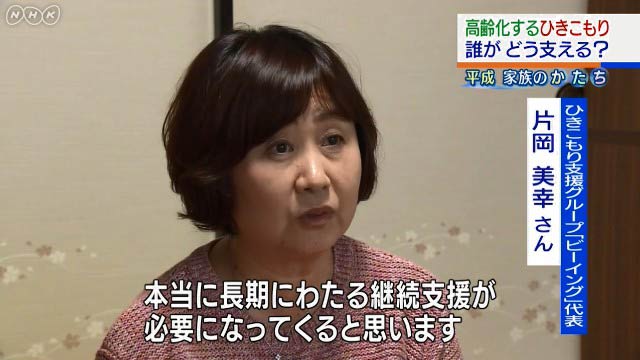

ひきこもりの家族の支援に取り組む、片岡美幸さんです。地域の仲間と、ひきこもりに悩む家族の相談に乗ったり、生活をサポートしたりしています。

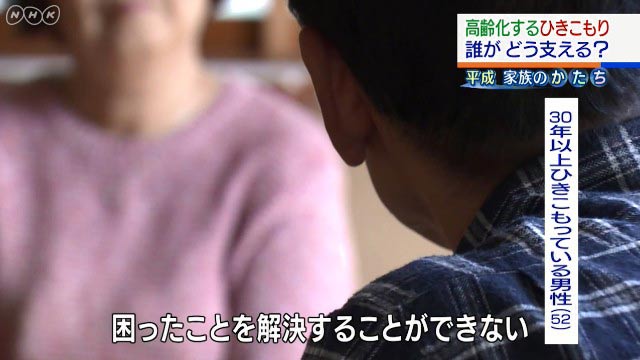

「片岡さんが支援している52歳の男性です。人間関係を築くのが苦手で、高校を中退して以降、30年以上、自宅にひきこもっていました。

しかし、両親が相次いで亡くなり、おととし、頼れる家族がいなくなってしまいました。男性は「話し相手がいない。困ったことを解決することができない」と話しています。

片岡さんは「あの家の中で年をとるまでずっと過ごしていて、なんでこんなに長くと思ってしまいます。本当に孤立ですよね」と表情を曇らせていました。

長年、ひきこもり続けてきた男性を、片岡さんは時間をかけて外に連れ出し、働ける場所を見つけました。

10月、男性は、農家で収穫作業の手伝いを始めました。農家の人に教わりながら、畑で黙々と作業に励んでいます。男性は「結局、仕事をしていかないと人と関われないし、社会生活はできない」と話し、少しずつ社会との関わりを取り戻したいと思い始めています。

男性が「案外、大丈夫でした」と話すと、片岡さんは「作業している様子を見てほっと一安心しました」と笑顔を見せていました。

男性は、時には弱音を吐くこともありますが、片岡さんに励まされ、週に3日、どうにか作業を続けています。

片岡さんは「関わったからすぐ社会参加できるか、自立できるかっていったら、なかなかそんなすぐにはこの支援は終わりません。本当に長期にわたる継続支援が必要になってくると思います」と問題の根深さを指摘していました。

平成という時代の中で生まれた「8050問題」。その解決は、次の時代の大きな課題です。

- NHK前橋

- 古賀さくら記者