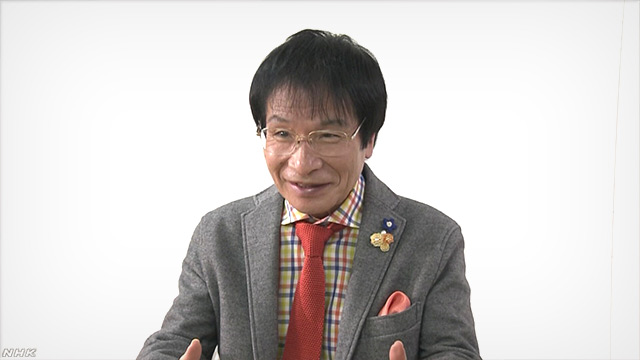

尾木直樹さん「なんていう不幸せな時代」

教育評論家の尾木直樹さん。中学・高校で22年間にわたって教師を務めたあと、大学の教員としても学生たちと向き合ってきました。40年以上におよぶ教育現場での経験から、「平成は子どもたちにとって不幸な時代だった」と指摘します。その理由は?次の時代に必要なことはなんなのか?話を聞きました。(聞き手:ネットワーク報道部記者 管野彰彦)

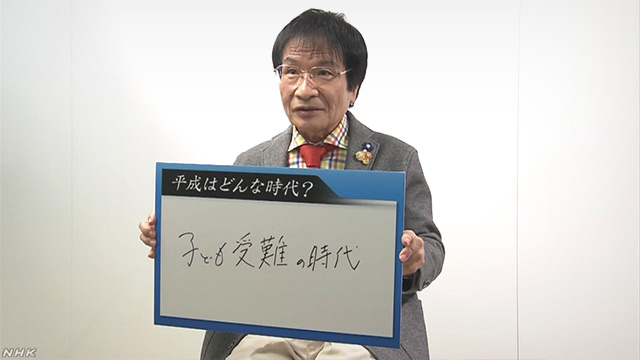

平成は「子ども受難の時代」

――平成という時代をひとことで表すと、どのような時代でしたか?

ひと言で言うと「子ども受難の時代」だと思います。

――その理由はなんでしょうか?

この30年振り返ってみると、子どもの不登校の問題、いじめの問題、教師からの体罰とか指導死と言われる問題。虐待の問題、それから貧困の問題、経済格差と学力との格差がまったく固定してしまった問題。

今言った問題が、データ的にはどんどん増えてきている。あるいはデータの変化はあまりないにしても悪質化している。子どもの分母が減っている中で、絶対的な数が増えてきているのは大変な問題だと思います。

学校の価値が低くなった

――不登校や体罰、虐待などは昭和の時代からあったと思いますが、何が大きく変わったと思いますか?

不登校の問題は昭和の時代から言われていましたよね。だけど、平成元年のころは5万人ぐらいだったのが、現在では14万人なんです。つまり倍増しているんです。生徒数は40パーセントも減っている中で総数が増えている。

だけどそのなかには、学校ぎらいと言うか、学校をあまり必要としないという意識が広がっていて、つまり学校の価値が相対的に低くなり、学び方は多様にあるので、別に学校に行かないでホームエデュケーションをやってもいいのだという認識が広がってきたこともあるんです。それから教育機会確保という法律が通って、学校に行かないのも1つの考え方みたいに幅広く捉えられるようになってきたのは大きな進歩だと思います。

いじめの問題もデータは急激に増えていて、平成元年ごろは3万件ぐらいだったのが、今のデータでは41万数千件と、大変な増え方になっているんです。ただ、注意しないといけないのは、これまでの発生主義から認知主義になって、被害者がいじめだと思ったらいじめだとカウントしましょうと、データの取り方そのものが変わっているところも重視しないといけなくて、進歩した側面もあるんです。だから単純に捉えることはできないのですが、依然として数はどんどん増えていると、それは諸外国と比較した時にわが国の大きな特徴なんですね。

――学校の相対的価値が下がってきたというお話がありましたが、その背景に何があるのでしょうか?

いじめの問題がいちばん大きな影響を与えていると思います。命を奪われるような危険地帯に行くのは緊急避難的にやめましょうと、不登校もありだよと僕も言いますし、社会一般にもそう思う親が多くなってきた。命を懸けてまで学校に行く必要はないと、危険は避けようという考えが広まってきたというのもすごく大きいと思います。

子どもたちにとって、安全安心というのはもっとも大きなテーマですし、学校にとっても安全を確保することは、法律では明記されていませんが、大前提として学校に義務づけられていることは子どもたちの安全配慮なんです。そこのところが侵されている学校には、行かなくたっていいじゃないかというのは一理あると思うんです。

――不登校の数字が増えているのは、必ずしもネガティブな要素だけではないということですね?

だけど、本来的に言えば公教育というのは、非常に機能的にしかも国の税金を使ってやっているわけですから、そこがいちばん安全でイキイキしていて、子どもたちが主役になっている場所にならないといけない。でも、それがないので、ある意味で善後策として控えようというのは、どうかなと思いますし、子どもたちにとって必ずしも学校は安全ではなくなってきてしまったということは言えると思います。

透明化されたいじめ

――最初に上げていただいた問題のなかで、いちばん深刻化していると感じているものはなんでしょうか?

やはり、いじめですね。認知主義に変わったのは進歩なんですよ。これまでの昭和の定義で言えば、いじめは▽自分より立場の弱い子を、▽長期間継続的にいじめて、▽相手が苦痛を感じているもの、しかもそれは▽学校が認定したものという4つも条件が付いていたんです。

昭和の定義では、いじめっ子が主語でいじめをして、学校が調べたら本当にあったという時に認定していた。それは自殺して亡くなってもそういう認定がされてきたんです。

ところが2006年に新しい定義になって、これはおかしいというので相当運動にもなって、いじめられている当該児童生徒が主語になって、被害者が「僕はいじめを受けた」「つらいよ」と言えば認定しましょうということになったんです。

――中学高校の現場(※1)にいらっしゃいましたが、その頃と比較して、いじめの形は変わってきましたか?

(※1)尾木さんは昭和47年から平成6年にかけての22年間、私立高校や公立中学校で教員を務めた。

変わってきましたね。僕が高校の教員をやっている時は、いじめはほとんどなかったです。中学校でも70年代はそんなになかったです。やはり、いじめが起きてきたのは80年代からですね、急激に起きてきたのは。

だから文科省が問題意識を持ってデータを取り始めた時期ときれいに一致します。その前がちょうど校内暴力というのがあって、子どもたちはエネルギーとか不満を爆発させていて、金八先生のドラマのようなシーンがいっぱいあったのですが、教師が封じ込めていたんです。

中学の教師なんかは3年交代でグルグル回って、どんどん経験を蓄積していくわけです。こうなれば彼らは次は音楽室を襲うぞとか、次は放送室が占拠されてロックが流されるとか、大体わかるようになった。

だから事前に全部手を打てるようになってきた。ところが子どもたちは全員新人ですから、同じような過ちをして、管理主義が横行し始めたら、いじめという形で噴出したと捉えられるのが一般的ですね。

――学校や権力側に向いていたものが仲間内に向いていくようになったのでしょうか?

そうなんです。仲間内のそれも多数が少数をという形、絶対に勝てるような状況でいじめてしまう。それが1990年の後半から2000年に入って、急速にスマホの世界、ネットでのいじめが中心になるようになってきて、深刻になりましたね。今は遺書までネットの中に書き込むようになって、親にはなかなかわからない、見えない、透明化されたいじめに変化してきました。

子どもは必ず発信している

――今もまだ、いじめが原因で自殺をする子どもたちがいるという痛ましい状況がありますが、学校側の責任が大きいのでしょうか?

すごく大きいと思います。3月に2人の小学6年生の少女が、心中自殺のような事をやってしまった。(※2)初めはいじめは確認していないとおっしゃっていましたけど、当日に、友達に死にたいというのを訴えていたりするわけです。担任の先生もそれを噂で聞いて、「大丈夫なの?」と聞いたら、「軽い気持ちで言ったので大丈夫ですから」と言われて、それで終わってしまっている。

(※2)2019年3月、愛知県豊田市で小学6年生の女子児童2人がマンションから飛び降りて死亡した。現場にはいじめなどのトラブルをうかがわせる内容が書かれたメモが残されていた。

ただ、これまでいじめの自殺事件のご遺族に会ってみると、必ず発信しているんです。みんな発信しています。それは12歳や15歳の子どもたちが、自分の命をなくそうとしているのに平常心でいられるわけがないんです。ありえない話で、重大な変化が起きています。

ほとんどの場合は友達に発信しています。だから友達から冗談半分でも死にたいって言われた時は、必ず大人に伝えてということを徹底して教育しておく事もすごく重要だと思います。

学校には大改革が必要

――先生がキャッチできていたものが、今はできなくなっているのでしょうか?

先生がキャッチしづらいのは昔から同じですね。先生にとっては常に子どもたち40人を相手にしていて、40人の心をつかむのは至難の業なんです。

だから朝、教卓の上に立ってですね、バーッと眺めてあの子は37度2~3分の微熱があるなというのがわかるような教師が、すぐれた教師だというのが僕の持論なんですが、見ていればわかるんです。

でも、鋭い先生とかデリケートな先生にはわかるけど、おおらかな先生がいてもいいんです。全く気が付かない先生がいても。教師は特に中学の場合は、少なくとも1学年を9人から10人でやっていますから、そこで情報が共有されるような教員チームといいますかね。これができていれば、ほとんどキャッチできます。それが担任任せだと当たり外れがものすごく大きいので、これは避けるべきだと思います。

――先生たちのチームワークが落ちてきているのでしょうか?

落ちてきてますね。だから公立中学校でも担任制を廃止して、学年担任制というのを取り始めている学校も東京の千代田区にあったりします。複数の先生が子どもたちを見て、得意不得意の領域をみんなで共有するというのをやり始めた学校があって、そういう大改革は必要だと思います。

あの叫びが耳を離れない

――教育を取り巻く環境が平成の間に、いろいろな面で変わってきましたが、尾木さんが最も印象に残っている出来事はなんでしょうか?

いちばん印象に残っているのは、2011年の10月11日に起きた、大津市の中学2年生のいじめ自殺事件です。(※3)どうして印象に残っているかというと、その前にもいじめで大きく話題になるような残酷な事件があったのですが、大津の事件は本当にむごくて、いじめ自殺の練習までさせられていたらしいという話も流れて、大変な衝撃を生んだんです。

(※3)平成23年10月、大津市で中学2年生の男子生徒がいじめが原因で自殺した事件。男子生徒の自殺後に学校が全校生徒を対象に実施したアンケートで、いじめの存在を指摘する回答が寄せられたにもかかわらず、遺族に伝えなかったことなどが隠ぺいだと批判された。また、警察が学校や教育委員会に強制捜査に入る事態となった。この問題をきっかけに「いじめ防止対策推進法」が制定された。

そして、あの時は大津市の教育委員会が隠ぺいを試みた、校長も隠ぺいをしようとしたということがあって、第3者の調査委員会が設置されて、ご遺族側と市側と、3人3人で人数を出して、僕はご遺族側から推薦されてメンバーに入ったんです。

すごく印象に残っているのが、初回の調査委員会の時に、まず学校訪問をしてみよう、どんな所にあって、どんな校長先生なのか、お会いしてみようということで訪問したんです。

そして、校長先生から話を聞いていたら、廊下がザワザワしているんです。何だろうと思って、耳を澄ましたんです。そうしたら、外から地鳴りのような低いうめき声で、「尾木ママ隠ぺいされないで」、「尾木ママ隠ぺいされないで」と言ってドアが揺れているんです。みんな押しかけて来て、「隠ぺいされるな」って事を言っているんです。

そして帰りに外に出たら生徒に取り囲まれて身動きが取れなくなって、生徒たちが「先生、隠ぺいされないでください」「尾木ママ頼むよ」って言うんです。そこで、「僕は絶対に隠ぺいされないから安心して」と子どもたちに約束したんです。あの叫びが今もずっと、多分一生耳から離れないと思います。

だからその叫びを受け止めながら、これまでいじめの問題と向き合ってきたつもりなんです。だからどうしても教育委員会とか先生方に、ちょっと厳しい言い方になるの。尾木ママっぽさがなくなって、きつく言ってしまうのよ。

教育村の構造的問題

――隠ぺいはその学校の特異な例なのか、それとも教育界に共通する原因があるのでしょうか?

構造的な問題があって、「教育村」とよく言われますが、教育委員会と学校は一体なんです。世間一般的には、教育委員会は1段上で、指導機関だと思うでしょ?役割的には確かにそうで、校長を評価するのは教育委員会で、指導主事が査定します。構造的にはそうだけど、実は一体なんです。

なぜかというと、教育委員会の指導主事の先生方が、教育委員会の職員のままで退職する事は絶対をつけていいぐらいありえないです。教育委員会の指導主事は、必ず現場の校長職なり教頭職について、そこで定年退職を迎えられるんです。

どうしてかといいますと、給料体系が教師の方がはるかにいいんです。だから市町村の職員のままで終わってしまうと、先生に比べて給料が低いんです。だから高い所に身分を転換しておいて、そこで3年とか4年ぐらい勤めて定年退職を迎えると、給料も高くてボーナスも多いし退職金も多いと。そんなんでとにかく現場に下りるんです。

それに学校にはナンバースクールというのがあって、市内に10校あったら第1中学校が最もブランド力が高いんです。そこの校長が教育長になるという、取り決めではないけど不文律があるんです。大津市の場合もそうで、あの事件が起きた学校の校長先生が教育長になる予定だったんです。

自分たちの教育委員会に来る人を悪く言えますか?追及できないでしょ。そして市の教育委員会の指導主事の先生方にとっては、市内の小・中学校に、いつ自分が校長になってお世話になるかもわからない。親からクレームついたからといって、しっかりやれなんて言えますか?言える訳ないから同僚目線で、うまくやっておきなさいで終わるんです。

がく然とした教師の言葉

――大津の事件で委員をされたということですが、内容がわかってくるにつれてどう感じられましたか?

衝撃は大きかったですね。報告書を書いたのを今でも記憶していますが、ひどい隠ぺいが行われた事がわかって、それで僕は「事実のねつ造が行われた」と表現したんです。

そして、最終的に文章の調子をそろえる段階になって、委員長の弁護士の先生から「ねつ造という言葉はちょっと品がない」と、もうちょっと柔らかい言葉で「フィクションはどうですか?」とおっしゃって、委員の皆さんもなるほど、フィクションなら柔らかいねとなって、フィクションという表現を報告書に書き込んだんです。

そしたらメディアの皆さんが全然、気が付いてくれなくて、事実のねつ造っていう言葉を使えば、みんな気が付いてくれたと思うけど、フィクションって書いたらどこの放送局も新聞社も問題にしてくれなくて通りすぎたんです。

ねつ造がこんなふうに行われるのだとか、フィクションが作られる過程がすごくよくわかりました。それぞれみんな自分の弱みとか自分の利益が目先にあって、弱いなと思いましたね。

――すべての先生がそうだとは思いませんが、子どもたちに寄り添えなくなってきているところがあるのでしょうか?

聞き取り調査は口論や論戦をする場所ではなくて、あくまでも聞き取る場なんですよね。それは心得ているつもりだったのですが、あまりにも亡くなった子どものことを、いたまれないというか共感をしてくれない先生がいて、あまりにも悲しくなって、「先生は亡くなった生徒と生きている生徒と、どっちが大事なんですか?」と聞いたら、「生きてる生徒に決まっているじゃないですか」とおっしゃったんです。

僕はがく然としたんです。「先生ね、議論するつもりはないけれど、亡くなった生徒を大事にできなかったら、今、目の前にいる生徒を本当の意味で大事になんかできないですよ」と、「だから徹底して解明しようとしているんでしょ」と言ったのですが、通じなかったです。

子どもの権利の尊重を

――教師の質の低下も指摘されるようになりましたが、その実感はありますか?

僕は法政大学の教職課程センター長を務めていましたので、送り出すほうから言えば、年々レベルは上がっています。それは、教える側の力量も付いてくるし、文科省もいろいろな改善策を持ってきますから、力はついているんです。でも教師は出た先の3年が勝負なんです。

その職場について僕のゼミの卒業生なんかが、1年たって2年たって、口々に言うのは、「尾木ゼミで習ったのとまるで別世界だ」って言うんです。「苦しくてしょうがない」って言うんです。現場がかなり管理主義になっていて、初任者研修で指導教官が付いて、生徒の見てる前で間違いを指摘したりしちゃうわけです。よかれと思って政府が取り入れたものが、先生方を締めつけるだけなんです。

そうすると、子どもたちにとって、バイトの先生みたいに見えてしまう。その先生とともにクラスのいじめをなくそうとか、頑張ろうという気持ちがなくなって、子どもたちも指導教官を頼るようになってしまって先生が育たないんです。

だから悪循環になっていて、もちろん指導教員によっては優れた方もおられて、その先生が上手に指導されて、ぐんぐん力がつく人もいるのですが、全体的な制度から言えば、失敗に終わったと思っていて、現場が疲弊していますね。

それから一般的に職員会議がなくなって、みんなで議論して、その議論を新しい人とか未熟な先生が聞いて学んでいくという機会もなくなったんです。現場の管理体制が強化される中で、教員が育ちにくいという状況が広がっていると思います。

――先生方がおかれた状況が変わってきたということだと思うのですが、平成の間になぜ、いいほうにいかずに悪い方に変わってしまったのでしょうか?

社会一般にはあまり知られていないのですが、体罰の横行にしてもなんにしても、わざとやってる人はいない。愛情をもってしつけなきゃと思っていて、虐待事件なんかもしつけだったとみんなおっしゃるでしょ。だから親も善意というか、責任を果たしているぐらいに思っているんです。

だけど、親の体罰を禁止しようという動きが出てきた。(※4)これは2019年の2月に国連から勧告を受けたんです。親の体罰禁止を法律化しなさいと。

(※4)児童虐待の防止策を強化するため、政府は2019年3月19日、親による体罰を禁止することを盛り込んだ、児童虐待防止法などの改正案を閣議決定した。

1989年に国連で「子どもの権利条約」が批准されていて、その5年後、1994年の4月に日本が批准して、5月に発効しているんです。子どもを権利の主体として認めよう、社会は子どもの最善の利益を追求するんだと、それから子どもに意見表明権があると、これが大きな柱なんです。これを批准しているのに、国民とかあるいは教育関係とかメディアにも周知徹底する義務があると、第42条に明記されているのに、その義務を果たさなかった。

それからもう1つ、子どもの定義は国際社会でいえば18歳未満だと書かれているんです。18歳になったら当然、選挙権も出てくるということで、今から30年前には多くの国が批准して、現段階で批准していない国はアメリカ1か国だけで、最も多くの国が批准している国際条約なんです。

国際条約は国内法よりも上ですから、ほかの国は18歳選挙権は30年前に終わっているんです。でもわが国は3年前です。やんやといわれてもやらなかった、そういう子どもの権利とか権利の主体として、大人と同じように尊重すると、ケアもしないといけないのは当たり前ですが、そういう存在だというのはせっかく国際条約を批准しているのに、その理念で社会が動かなかったのが、なんと子どもが粗末にされて、子ども受難の30年が続いたのかっていう悲しさでいっぱいです。

モンスターペアレントを味方に

――先生方の変化を聞いてきましたが、子どもたち、あるいは保護者も、この30年で変わってきたと感じますか?

モンスターペアレントという言葉が1990年代半ばから流行しましたけど、親御さんたちも不満があったら言うよというのが一時期広がりましたね。クレーマー社会という言葉がはやって、大きな社会問題になったこともありました。

それが教育界まで広がって、みんなクレームをとにかく言ってみようという事がすごく多くなってきた。クレーマー社会のひとつの現象が学校現場にも出てきたという感じがありますね。

――それが教育現場にどう影響をおよぼしているのでしょうか?

教育現場はものすごく防御するんです。だから自治体によっては、弁護士さんを4人雇って、クレーマーに対応する。担任の教師とか学校ではなくて、弁護士が集まって、教育委員会にも来てもらって対応をする。そういうあまりにも法律主義的に対応をしている。そこがちょっとゆがんだかなと思います。

子どもが窓ガラスを割って、1枚2000円だとすると、半額持ってくださいと学校が言うのです。それは痛みを覚えて責任を持たせようという考えなのですが。それにクレームをつけてくるお母さんがいて、そんなところに石を落としている学校が悪いという論法なんです。

今まではそんなことは想定したこともないから学校は激しく動揺するわけです。そんな言い方するかみたいな感じになって、教師のほうがすごく親を警戒するようになったということは言えると思います。

だけど、本当はお母さんを呼んで、「家庭ではちゃんとおりこうさんにしているの?」とか「困った事ない?」とか話していくと、ポロッと子育てで困っているとか、乱暴すぎて困っているとか、いろいろな事を言い始めて、そこに共感していくというか、「お母さん大変よね」って聞いてあげる。

そうしたら石を落としているのが悪いとか言っていたお母さんも「小遣いから出させて弁償させるわ」って、ころっと変わってくるんです。そういうお母さんが味方になってくれると、クラスまでまとめてくれるんです。

だから本当の敵対者はいないというのが、これまでの経験なんですが。それを真っ正面から法律で戦ったらそれは駄目ですよ。

――教育現場と家庭とのコミュニケーションが今は難しいのでしょうか?

教師もコミュニケーション力が落ちましたけど、親も落ちましたよね。昔みたいにのんびりしていて、「あんたが言えないなら私が先生に話してあげる」とか、地域の姉御肌のママがいて、そこで一旦フィルターを通していると、学校に言ってくる前に、冷静に問題点が整理されてから来るのですが、今はカっときたら直行で来ちゃう。その傾向がすごく感じられます。

なんていう不幸せな時代

――「子ども受難の時代」というキーワードがありましたが、平成の時代は子どもたちや先生たちにとって、やはり幸せな時代ではなかったと思いますか?

僕はなんていう不幸せな、教師にとっても親にとっても、もちろん子どもたちにとっても本当に不幸な時代だったなと思います。その中でも幸せになっていける兆しだとか、きっかけがないわけではないんです。それを膨らましたり尊重したりする余裕がないまま来てしまった。そんな感じがします。

それを煽りたてた社会現象が、端的に言うと「ゆとり教育」への批判ですね。今でこそ「ゆとり教育」は全く間違いではなくて、2020年の教育改革の基本的な柱になっているアクティブラーニングといわれるコンセプトの学び方は、「ゆとり教育」の時の精神と全く同じです。それなのに当時は徹底してたたかれて、そして「脱ゆとり」ということで詰め込みに戻りました。

それで「ゆとり教育」が大失敗に終わってしまったのですが、あの時にひどいと思ったのは、あの調査をやるのは15歳なんです。高校1年生の6月ぐらいにやるんです。それで言うと、高校1年生が3年前の2000年には中学生で、まだ「ゆとり教育」のゆの字も始まってないんです。だから、ゆとり教育で学力が落ちたなんて言えるはずがないんです。ちょっと見ればわかるんです。僕も何回も言ったんですが、なかなか伝わりきらなかったんですね。

それと、それをチャンスとばかりに、塾業界が、「ゆとり教育で円周率の3.14を3と教えるようになって、学力が低下したんです」と言ったんです。でも教科書を調べたのですが、3と教えている教科書は一社もないんです。全部3.14と書いて、括弧の中に3で扱ってもよいと書いてある。

それはもうちょっと高学年になったらやればいいのであって、まずは考え方が大事で、3.14で計算をしていると、そこでつまずいて算数嫌いになる子が大量にいたから、3として掲載してもいいという教え方なのに、ある塾が「ゆとり教育で学力が低下した」と宣伝して、それが浸透したんです。それであおられて、みんな塾へ通うようになって、公立じゃ駄目だといって私立が大ブームになったんです。怖いですよね。完全な間違いです。

――子どもたちが制度の変化のなかで犠牲になってしまった側面がありますね。

ひどい事に、ゆとり教育世代を「おゆとりさん」だとか揶揄して、何か上手にできなかったりすると、「だからゆとり世代はダメだって」、ダメな若者のことを「ゆとり教育」のせいだと、全部ラベル貼りしましたよね。そういうタイトルの本までが出ましたから、これは社会として恥ずかしいと思いますね。

希望はむしろ「ゆとり世代」

――大人たちは今の子どもたちはダメだと言ってしまいがちですけど、そんなことはないのですね。

そんな事は絶対ないって、僕が子どもの時も今の高校生はダメだとボロクソに言われたんですよ。いつも年配の世代からは若い世代はダメだダメだって言われる。

だけどこの2~3年、そういう声はほとんど聞こえないでしょ。アスリートがものすごく活躍してるから、10代とかが大活躍でしょ。国際舞台でもすごく優秀な成績をあげていて、しかも大人顔負けのものすごく深いコメントをする。羽生結弦くんとか大谷翔平くんなどを見て、今の若者はダメだという人ほとんどいないです。

今、大活躍しているのはみんなゆとり世代です。だから、これからの時代は若者への見方が絶対変わりますね。

大人にはない力がある

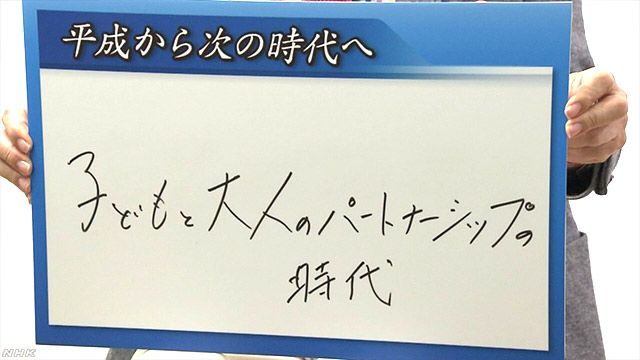

――平成の次はどんな時代になると思いますか?

これが言いたくて来たんです。次の時代は「子どもと大人のパートナーシップの時代」だと思います。

――具体的にはどんなことを指すのでしょうか?

具体的には今のアスリートの大活躍ぶりを見てもわかるように、10代だからとか、中学生だから高校生だからと、年齢でくくって評価する時代は終わってしまったと。

例えばスマホの技術にしてもパソコンの技術にしても、お母さんたちよりも子どもたちのほうが優れていますから、親が監督したり、リードしたりすることは、ほとんどできないで、子どもがリーダーシップを取って、勝手なことやっていますよね。間違った使い方も多いですけど。だから、子どもたちのIT技術にしても、いろいろな情報の受信力から発信力にしても、大人をはるかに凌駕していると思います。

それから子どもたちの発想力とか想像力だとか、批判的な思考力だとか、これは大人にないものを今の子どもたちは身につけてきているんですね。

そういう力と私たち大人の経験主義と言っては悪いですが、経験豊かな財産とを融合させて、子どもと大人が今の時代を生きているんだと、次の新しい時代を作るんだという合意のもとに、パートナーとして大人と子どもが力を合わせて次の時代をつくっていくと、それが次の時代のイメージだと思います。

だから次の時代は、大人と子どもが対等な関係でパートナーとして、頑張って時代をつくっていくというのが大きな特徴になってほしいと思います。

――大人が子どもの見方を変えていかないといけないですね?

完全に変えていく必要があります。例えば親の体罰禁止というのも、子どもたちの意見もちゃんと聞く、意見表明権といいますけれど、あなたどう思うの?と、これは児童相談所であれ親であれ学校であれ、本人に聞くべきです。「本当にお父さんから体罰はないの?」とか聞けば、すぐにわかる事です。意見表明権を明記することはとても大事だと思います。

――子どもの可能性を信じてあげることも大切ですね?

子どもに頼ってもいいんですよ。僕も中学や高校で教師をやっている時に、わからなくなる事があるんです。なぜあの子は一生懸命、毎日話を聞いてあげているのに、タバコ吸っているし非行やめないのだと思うんです。

そうした時に、クラスのリーダーの子を3人ぐらい呼んで、だいたい女子が頼りになるのですが、「僕は一生懸命やっているんだけど、どうしてあの子は非行から立ち直れないんだろう?」って相談するわけ、そうすると、「先生ね、彼は言えば言うほどいこじになるのよ。私たちに任せておいて」とか言うんですよ。それで、任せておくと素直になってくるんですよ。

そういう経験を社会とか大人が積んでくると、急速に前進すると思います。理念だけで子どもを参加させるべきだとか、子どもの権利条約に書いてあるじゃないかと言ってもだめだと思います。

絶対にあきらめないで

――次の時代を担っていく若者たちに伝えたいメッセージはありますか?

2つあります。1つは、命を落とす事だけはやめてほしい。本当に学校の先生とか身の回りの大人はなかなかわかってくれないと、絶望感に陥るのはわかるけれども、今は文部科学省にしてもSNSで相談窓口を開いたり、いろいろな事が昔に比べて充実してきたんです。

発信する機会もたくさんあるし、聞いてくれる大人は日本中のどこかに必ずいます。だからあきらめないで発信を続けてほしい。命を落とさないでほしい。落としたらもう取り返しがつかないんです。けがは治りますけど、命を落としたら治らないんです。

だから自分の命も友達の命も絶対にあきらめないで、大事にしてほしいということですね。子どもたちに僕はそう発信しましたけど、子どもたちがそういう気持ちになれるのは自分が大事にされていないと思えないんです。

だから大人は子どもを尊重する、しっかり愛してあげる事がとても大事だと思います。愛されている子どもは人を愛するし、親を愛するし、先生を好きになってくれるんです。それが1つ子どもたちに言いたいことです。

それから遠慮なく意見は表明してほしいです。私たちこう思うよと、友達の悪口を書くとかいじめでネットを使うのではなくて、世界に発信できるツールを持っているわけですから、どんどん発信してほしい。世界の子どもたちを見ると、温暖化を防止しようなんて運動も世界中で今起きていて、この間も全世界でデモ行進があったり、日本の子どもたちも人数は少ないけれど動き始めている。

そういうことを、どんどんツイッターで広げていって、情報を拡散してみんなの力を示してほしいと思います。子どもは信用できるなと、大人に見せてほしいと思います。

子どもたちが変えていく

――子どもたちの可能性をどうお感じですか?

子どもたちの可能性は基本的に無限だと思います。でもこれを発揮させることに失敗したら日本は終わりだと思います。

教育の領域が世界各国と比べて非常に落ち込んでいるんです。日本の女性の平等の順位(※5)だってさんたんたる状況になっていますよね。女性議員の比率(※6)にしても遅れていますし、だから弱者の声がなかなか広がっていかない。

(※5)スイスの国際機関「世界経済フォーラム」による世界各国の社会進出における男女の格差調査で、2018年は日本は149か国のうち110位だった。

(※6)各国の議員たちでつくるIPU=列国議会同盟による世界各国の議会に占める女性議員の割合の調査で、2018年は日本は193か国のうち158位だった。

それを変えていくのは子どもたちだと思うんです。子どもたちは遠慮なくどんどん発信してください。友達の事をいじめた動画を流している暇があったら、大人の事をもっと怒っていいんです。

社会的な現象とかいろいろな事件が起きます。それに対して自分たちの声を発信してほしいし、それから子どもたちの声でできる事はいっぱいあって、だからぜひ声を上げて動き始めてほしい、絶対大人もあとからついてくると思います。

――そういう時代にしていくために必要なことはなんですか?

おそれずに子ども参画を進めることです。各領域で全面的に子ども参加、あるいは参画を進める事がいちばん大事だと思います。理念から変わるのではなくて実績から変わっていけるので。

【プロフィール】

尾木 直樹(おぎ・なおき)

1947年1月3日生まれ。滋賀県出身。早稲田大学を卒業後、都内にある私立海城高校や公立中学校で22年間にわたり教師を務める。その後、大学教員として22年間、教壇に立ち学生を指導してきた。「尾木ママ」の愛称でも親しまれていて、教育に関する書籍を多数出版しているほか、現在はテレビなどで評論家として活躍している。