再軍備 改憲 やりとりの詳細

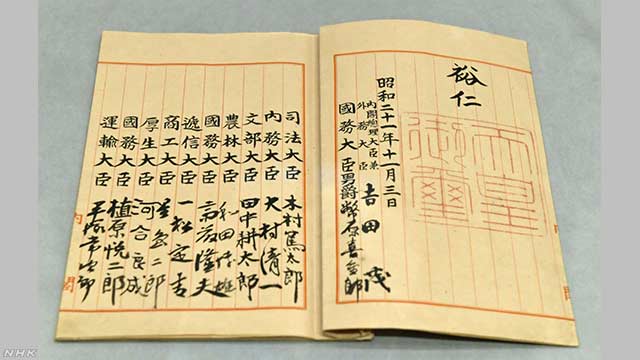

「拝謁記」には、東西冷戦が激しさを増す一方で独立回復後の安全保障が現実的な課題となる中、昭和天皇が戦前のような軍隊を否定しながらも再軍備やそれに伴う憲法改正の必要性にたびたび言及していたと記されています。

目次

自分が司令官になる認識も

アメリカのダレス特使が来日し、講和をめぐる日米交渉が本格化していた昭和26年2月15日の拝謁では、田島長官が「再軍備の声がありますれば 警察でも軍でも あゝいふ性質のものは中心の人を欲しますが 米国ハ大統領が元首で首相でもありますから司令官ですが 日本では如何なりませうか」と尋ねると、昭和天皇は「それは元首象徴だらうねー」と述べて、その場合は自分が司令官になるのではないかという認識を示したと記されています。

そして田島長官が「政治ニ天皇は関与されぬ御立場上 如何(いかが)でございませうか」と言うと、昭和天皇は「あれは政治ではないだらう 治安といふ事は政治とハいへぬだらう」と述べ、田島長官が「それは明了でございませぬ 政治と関係あるといひ得ると思ひます」と反論したと記されています。

戦前の軍隊否定も 再軍備やむを得ず

この頃、独立後の安全保障をめぐり、再軍備やそれに伴う憲法改正の問題で日本の国論は割れていました。

「拝謁記」には、東西冷戦が激しさを増し朝鮮戦争が勃発する中で、ソ連の侵略を現実的な脅威と認識し危機感を募らせていた昭和天皇が、戦前のような軍隊を否定しつつも、再軍備はやむを得ず、そのためには憲法改正も必要ではないかという考えを示していたと記されています。

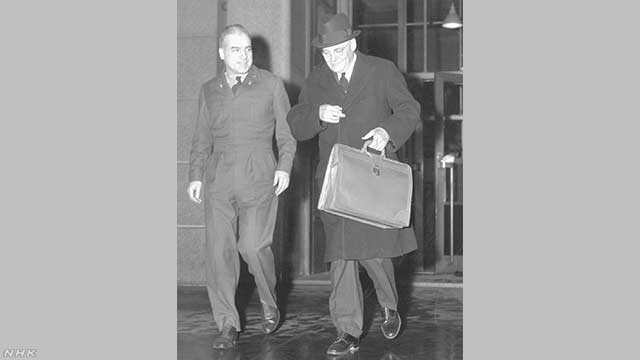

再軍備をめぐる問題について、吉田総理大臣にたびたび意見を伝えようとする昭和天皇を、(昭和26年12月24日) 田島長官は「そういふ事ハ政治向きの事故(ことゆえ) 陛下が御意見を御出しになりませぬ方がよろしいと存じます たとひ吉田首相ニでも御ふれニならぬ方がよろしいと存じます」などと諫めたと記されています。

サンフランシスコ平和条約の調印から半年が経過し、独立の回復が目前に迫っていた昭和27年2月11日の拝謁では、昭和天皇が「私は憲法改正ニ便乗して 外(ほか)のいろ/\の事(いろ)が 出ると思つて否定的ニ考へてたが 今となつては他の改正ハ一切ふれずに軍備の点だけ公明正大に堂々と改正してやつた方がいヽ様ニ思ふ」と述べたと記されています。

さらにその5日後の拝謁(昭和27年2月16日)では、昭和天皇が再軍備に関して憲法改正の方が良いと、吉田総理大臣に言ってもいいかと田島長官に尋ね、それを止めたと記されていました。

しかし、昭和天皇はその2日後の拝謁(昭和27年2月18日)で、「吉田ニハ再軍備の事ハ 憲法を改正するべきだといふ事を 質問するやうにでも いはん方がいヽだらうネー」と改めて尋ねたと記されています。

これに対して田島長官は、呼び出すのはよくないが吉田総理大臣が皇居に来た際ならと前置きしたうえで、「大分(だいぶ)国会で再軍備問題で議論があるやうだが一体どうかといふ程度の陛下の御考を仰せニなりませぬ形で御質問ニなる程度はおよろしいかと存じます」と応じていました。

その8日後の拝謁(昭和27年2月26日)の記述には再軍備に対する当時の昭和天皇の考えが示されています。

昭和天皇が「軍備といつても国として独立する以上必要である 軍閥がわるいのだ。それをアメリカは何でも軍人ハ全部軍閥だといふ様な考へで アヽいふ憲法を作らせるやうにするし」などと述べたと記され、戦前のような軍隊を否定しつつも、独立時の再軍備は必要だという認識を重ねて示すとともに、戦力の保持を禁じた 憲法9条の制定過程に不満をにじませる様子がうかがえます。

長官 繰り返しいさめる

一方、田島長官は、昭和天皇の考えを受け止めながらも、新しい憲法で定められた「象徴」として、そうした発言を政府に直接伝えてはならないと繰り返しいさめます。

田島長官は1週間後の昭和27年3月5日の拝謁で、「再軍備と憲法の問題 陛下より数回御話の件は、陛下が政治上の御意見を仰せニなつたとは絶対にいはれませぬ」としたうえで、「話として申して置きました」と述べ、昭和天皇の意見を自らが代わって当時の吉田総理大臣に内密に伝えたと明かしています。

その3日後の拝謁(昭和27年3月8日)で、田島長官が「吉田は矢張り憲法と再軍備で陛下の御心配の点で今度はひつかゝりましたようでございます」と言うと、昭和天皇が「改正すればいゝではないか」と述べたと記されています。

田島長官が「国会ハ多数でありましても国民投票が十分見通しがつかぬ為ではございませんでせうか」と述べると、昭和天皇は「そんなものが入るか」と驚き、田島長官が「今度の憲法ではそうだと存じます」と説明したと記されています。

「侵略者が人間社会ニある以上…」

昭和27年3月11日の拝謁では、昭和天皇が「警察も医者も病院もない世の中が理想的だが、病気がある以上は医者ハ必要だし、乱暴者がある以上警察も必要だ。侵略者のない世の中ニなれば武備ハ入らぬが 侵略者が人間社会ニある以上 軍隊ハ不得已(やむをえず)必要だといふ事ハ残念ながら道理がある。その故正直ニ言へば正当な武備と文化の并行両(へいこう)(原文ママ)ニまつといふ事だが、今それが言へぬから困る」と心情を吐露したと記されていました。

これに対して田島長官は「その通りでありまするが憲法の手間そんな事ハいへませぬし 最近の戦争で日本が侵略者といはれた計(ばか)りの事ではあり、それは禁句であります」と 苦言を呈したと記されています。

そのうえで田島長官は「陛下ハ 再軍備と憲法改正ニ付 再三吉田首相ニ伝へよと仰せニなり 其度毎(そのたびごと)ニ それハいけませんと 申続けし事と御思想は一貫す」とその時の受け止めを記しています。

国民向けメッセージでも

また、その3日後の拝謁(昭和27年3月14日)では、昭和天皇がおことばを通じて国民向けのメッセージを発する平和条約発効の記念式典が、日本国憲法の施行5周年を記念する式典でもあるため「式辞の中ニ憲法の事ニ 少しもふれぬとふ訳ニはいかぬと思ふ」と述べたうえで、「憲法中 必しも賛成でない条項もあるのだから憲法の総ての条項に賛成ととれぬやうに書いて貰ハないと困る。それかといつて憲法自体わるいといふ事ではないから」と述べたと記されていました。

さらに、昭和28年6月1日の拝謁では「私ハ 警察も検事も刑事裁判所もない方がいゝと思ふ。又医者でも 私ハ予防医はあつて 臨床医はない方がいゝと思ふ。然(しか)し如何(いかん)せん、盗人が居る以上警察等ハ必要だし 病気が絶滅せぬ限り臨床医も必要だ。それを思へば防衛の軍隊が必要な事ハ明瞭過ぎる位だ」と述べたと記されていました。

再軍備・改憲 一覧に戻る

TOPに戻る