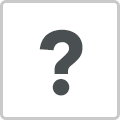

-6年前の2018年6月25日-

茨城県内に住む女性は、勤務先を出た夫(当時62)から「20時50分頃に家に着く」とメールを受け取っていました。

WEB

特集

自転車“ながら運転”で事故死~加害者「すべての人を不幸に」

「ここまでのことが起きるなんてありえないと思っていた」

「自転車事故は自分、相手、関わったすべての人を不幸な目に遭わせる」

自転車を運転していて歩行者を死なせてしまった加害者の言葉です。

ルールを守らなかったわずかな気の緩みや不注意によって突然誰かの命を奪ってしまう。

便利な乗り物が“凶器”になるのです。

事故の当事者が利用者に伝えたいメッセージとは。

そして自転車の交通違反に対する「青切符」の導入で取締りはどう変わるのかまとめました。

(社会部記者 安藤文音)

※2024年5月22日更新

「ご主人が救急搬送」

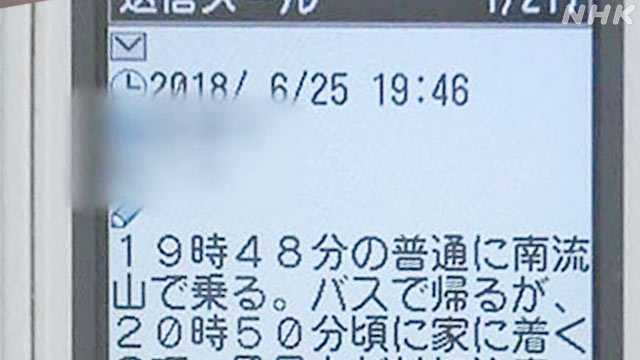

ところが帰宅時間になっても帰ってきません。

「夜9時になるのにまだ帰ってこない。どうしたのかしら」

心配になって何度もメールや電話をしましたが、返信はなく電話もつながりません。

「夜9時になるのにまだ帰ってこない。どうしたのかしら」

心配になって何度もメールや電話をしましたが、返信はなく電話もつながりません。

そして午後9時半ごろ、病院から連絡が入りました。

「ご主人が救急搬送されたので、至急来てください」

「ご主人が救急搬送されたので、至急来てください」

手にスマホ 無灯火の自転車が

夫に何があったのか。

夫は勤務先を出たあと、2時間ほどかけて電車とバスを乗り継ぎ、自宅から最寄りのバス停で降りていました。

夫は勤務先を出たあと、2時間ほどかけて電車とバスを乗り継ぎ、自宅から最寄りのバス停で降りていました。

午後8時45分ごろ。

歩行者と自転車に通行区分が分かれている歩道を歩いていると、対面から自転車が近づいてきます。

街灯はほとんどない場所だったうえ、ライトは点灯していませんでした。

自転車を運転していたのは当時19歳の大学生です。

手にはスマートフォンを持っていました。

そして…

「ガシャン」

歩行者と自転車に通行区分が分かれている歩道を歩いていると、対面から自転車が近づいてきます。

街灯はほとんどない場所だったうえ、ライトは点灯していませんでした。

自転車を運転していたのは当時19歳の大学生です。

手にはスマートフォンを持っていました。

そして…

「ガシャン」

“車じゃなくてよかった”と思ったのに

女性が病院から連絡を受けたとき、“自転車とぶつかった”と聞いていたため、当初女性はこう思ったそうです。

「車じゃなくてよかった」

ところが病院に搬送されたとき夫は頭蓋骨骨折や脳幹出血によってほぼ脳死状態でした。

そして翌日の未明に亡くなりました。

「車じゃなくてよかった」

ところが病院に搬送されたとき夫は頭蓋骨骨折や脳幹出血によってほぼ脳死状態でした。

そして翌日の未明に亡くなりました。

夫を亡くした女性

「夫は職場を出るとき毎日、帰宅時間を知らせてくれていました。最初に連絡を受けたとき『ぶつかったのが車じゃなくてよかった』と思ったんですが、看護師さんがとにかく至急来てくださいと言うので、いったい何が起こったんだろうと。自転車事故で亡くなる人がいると聞いたことはありましたが、まさか夫がそうなってしまうとは思ってもいませんでした」

「夫は職場を出るとき毎日、帰宅時間を知らせてくれていました。最初に連絡を受けたとき『ぶつかったのが車じゃなくてよかった』と思ったんですが、看護師さんがとにかく至急来てくださいと言うので、いったい何が起こったんだろうと。自転車事故で亡くなる人がいると聞いたことはありましたが、まさか夫がそうなってしまうとは思ってもいませんでした」

その日のうちに事故を起こした大学生は親と一緒に自宅まで謝りに来ましたが、どう接していいのかわからなかったと振り返りました。

夫を亡くした女性

「『とにかくこちらが全部悪いです』と謝られましたが納得はできないし、空虚な感じでした。そのときはいろいろなことを考える余裕がなく、主人がどういう状態だったのかを聞いてすぐに救急車を呼んでくれたことはありがとうと伝えました。

定年後の生活を楽しみにしていた人生は突然絶たれてしまいました。夫と36年連れ添いましたが、愚痴を聞いたことは1度もなく、いつも私の愚痴を聞いてくれました。料理も作ってくれたし、散歩も映画も一緒に行って夜遅くまでおしゃべりしていたので、今もとてもさみしいです」

「『とにかくこちらが全部悪いです』と謝られましたが納得はできないし、空虚な感じでした。そのときはいろいろなことを考える余裕がなく、主人がどういう状態だったのかを聞いてすぐに救急車を呼んでくれたことはありがとうと伝えました。

定年後の生活を楽しみにしていた人生は突然絶たれてしまいました。夫と36年連れ添いましたが、愚痴を聞いたことは1度もなく、いつも私の愚痴を聞いてくれました。料理も作ってくれたし、散歩も映画も一緒に行って夜遅くまでおしゃべりしていたので、今もとてもさみしいです」

加害者の後悔「すべての人を不幸に」

事故を起こした大学生は重過失致死の疑いで書類送検され、その後、保護観察処分になりました。

いまは社会に出て働いているというこの男性がNHKの取材に書面で応じました。

男性は当日アルバイトに向かうために急いでいて、時間の確認などのためスマホ画面を見ながら運転していたところ、ぶつかってしまったということです。

自転車のライトをつけていなかったのは、故障していたためでした。

いまは社会に出て働いているというこの男性がNHKの取材に書面で応じました。

男性は当日アルバイトに向かうために急いでいて、時間の確認などのためスマホ画面を見ながら運転していたところ、ぶつかってしまったということです。

自転車のライトをつけていなかったのは、故障していたためでした。

記者

なぜ事故が起きたと考えている?

男性

自転車のライトをつけなかったこと。スマートフォンに触れてしまったこと。

記者

事故のあと生活に変化は?

男性

自転車にはその後乗れていません。

家族みんなにもかなり負担をかけてしまいました。

記者

事故前は自転車のルールについてどう認識?

男性

軽いものとは思っていませんでしたが、ここまでのことが起きるなんて自分にはありえないとも思っていた。

記者

自転車を利用する人に伝えたいことは?

男性

自転車という乗り物を軽く捉えている人はたくさんいると思いますが、車と同じくらい、いや車より危険なものだと思います。車には自動運転など事故を防ぐオプションが付いているのに対して、自転車にはありません。自分の操作で決まります。軽い行動がのちにものすごく大きなことになります。自転車事故は自分、相手、関わったすべての人を不幸な目に遭わせてしまいます。それほど恐ろしいものだと感じました。

なぜ事故が起きたと考えている?

男性

自転車のライトをつけなかったこと。スマートフォンに触れてしまったこと。

記者

事故のあと生活に変化は?

男性

自転車にはその後乗れていません。

家族みんなにもかなり負担をかけてしまいました。

記者

事故前は自転車のルールについてどう認識?

男性

軽いものとは思っていませんでしたが、ここまでのことが起きるなんて自分にはありえないとも思っていた。

記者

自転車を利用する人に伝えたいことは?

男性

自転車という乗り物を軽く捉えている人はたくさんいると思いますが、車と同じくらい、いや車より危険なものだと思います。車には自動運転など事故を防ぐオプションが付いているのに対して、自転車にはありません。自分の操作で決まります。軽い行動がのちにものすごく大きなことになります。自転車事故は自分、相手、関わったすべての人を不幸な目に遭わせてしまいます。それほど恐ろしいものだと感じました。

警察庁が10代から70代の男女を対象にインターネットで行ったアンケート(有効回答5017人)では、「自転車乗車中に携帯電話を使用してはいけない」という交通ルールを正しく認識している人は90%を超えた一方で、それを守れていると答えた人は67%にとどまっています。

死亡事故を起こした男性も交通ルールは知っていましたが、順守できていませんでした。

死亡事故を起こした男性も交通ルールは知っていましたが、順守できていませんでした。

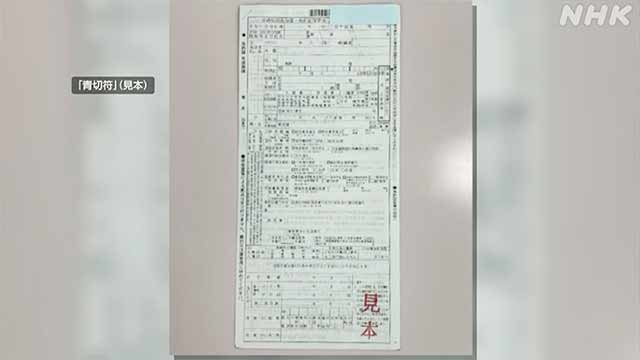

自転車に「青切符」導入 なぜ?

自転車の悪質な交通違反が後を絶たないなか、取締りのあり方が大きく変わろうとしています。

<現在の交通反則通告制度(いわゆる青切符)>

運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度。現在の対象は自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)で、自転車を含む軽車両は対象外。

運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度。現在の対象は自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)で、自転車を含む軽車両は対象外。

※これまで対象となっていなかった自転車の違反に対し、いわゆる「青切符」=反則金制度の導入を盛り込んだ改正道路交通法が、5月17日に可決・成立しました。

なぜなのか。

現在行われている自転車に対する取締りの多くは、罰則を伴わない専用のカードを使った「警告」で、去年は全国でおよそ133万件に上りました。

一方、悪質な違反には交通切符、いわゆる「赤切符」が交付され、刑事罰の対象として検察庁に送られることになっています。

「赤切符」などで検挙されたのは4万4000件余りでしたが、違反者の多くは起訴されず、罰則が適用されるケースは少ないのが実態でした。

このため自転車が関係する事故が増加するなかで、実効性のある取締りとして「青切符」の導入が必要だと判断されたのです。

なぜなのか。

現在行われている自転車に対する取締りの多くは、罰則を伴わない専用のカードを使った「警告」で、去年は全国でおよそ133万件に上りました。

一方、悪質な違反には交通切符、いわゆる「赤切符」が交付され、刑事罰の対象として検察庁に送られることになっています。

「赤切符」などで検挙されたのは4万4000件余りでしたが、違反者の多くは起訴されず、罰則が適用されるケースは少ないのが実態でした。

このため自転車が関係する事故が増加するなかで、実効性のある取締りとして「青切符」の導入が必要だと判断されたのです。

「青切符」の対象は?違反行為ですぐ反則金?

では「青切符」が導入された場合、取締りはどのように行われるのでしょうか。

<対象>

・「青切符」での取締りが適用されるのは16歳以上の利用者です。最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付免許などを取得できる年齢であること、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。

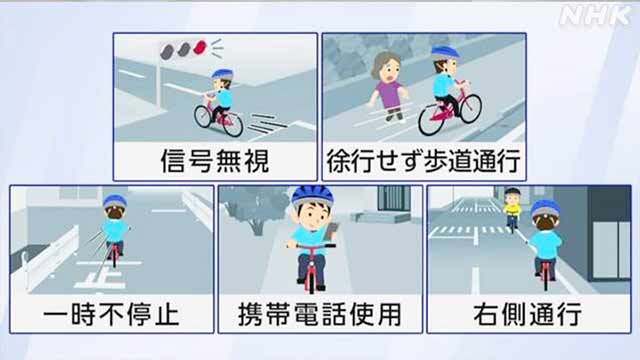

・また対象となるのは113の違反行為です。このなかで重大な事故につながるおそれのある以下の違反を重点的に取り締まる方針です。

具体的には、▼信号無視、▼一時不停止、▼右側通行などの通行区分違反、▼自転車の通行が禁止されている場所を通る、▼遮断機が下りている踏切に立ち入る、▼例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしない、▼ブレーキが利かない自転車に乗る、▼携帯電話を使用しながら運転、▼傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど、都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為です。

・気になるのは違反行為をしてしまった場合にただちに反則金の対象になるのかということですが、これについて警察庁は「警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合」や「事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合」に青切符が交付されるとしています。

<対象>

・「青切符」での取締りが適用されるのは16歳以上の利用者です。最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付免許などを取得できる年齢であること、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。

・また対象となるのは113の違反行為です。このなかで重大な事故につながるおそれのある以下の違反を重点的に取り締まる方針です。

具体的には、▼信号無視、▼一時不停止、▼右側通行などの通行区分違反、▼自転車の通行が禁止されている場所を通る、▼遮断機が下りている踏切に立ち入る、▼例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしない、▼ブレーキが利かない自転車に乗る、▼携帯電話を使用しながら運転、▼傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど、都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為です。

・気になるのは違反行為をしてしまった場合にただちに反則金の対象になるのかということですが、これについて警察庁は「警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合」や「事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合」に青切符が交付されるとしています。

一方で、▼酒酔い運転や酒気帯び運転、▼携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

<時間・場所>

取締りが行われる時間帯や場所は、▼通勤・通学、▼日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。

<金額>

反則金の額は今後政令で決められますが、5000円から1万2000円程度になる見込みです。

<時間・場所>

取締りが行われる時間帯や場所は、▼通勤・通学、▼日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。

<金額>

反則金の額は今後政令で決められますが、5000円から1万2000円程度になる見込みです。

専門家「最低限のルール順守を」

自転車に関わる政策の調査・提言などをしているNPO法人「自転車活用推進研究会」の理事長で、警察庁の有識者検討会で委員を務めた小林成基さんは「青切符」による取締りの導入について次のように指摘しました。

NPO法人「自転車活用推進研究会」小林成基 理事長

「最初から犯罪として取り締まるのではなく、軽微な違反をどうやって減らしていくか、どうやって安全に自転車と車と歩行者が通行できるかということを主眼に考えているので、ルールが厳しくなると思うのではなく、最低限のルールを守ることを心がけてほしいです。

歩行者をちゃんと守る、そのために自転車もルールを守る、車も自転車を意識して自転車を危ない目に遭わせないというのが大原則なので、制度、法律、警察のキャンペーン、民間の呼びかけが同じ方向に向かうことが重要になります」

「最初から犯罪として取り締まるのではなく、軽微な違反をどうやって減らしていくか、どうやって安全に自転車と車と歩行者が通行できるかということを主眼に考えているので、ルールが厳しくなると思うのではなく、最低限のルールを守ることを心がけてほしいです。

歩行者をちゃんと守る、そのために自転車もルールを守る、車も自転車を意識して自転車を危ない目に遭わせないというのが大原則なので、制度、法律、警察のキャンペーン、民間の呼びかけが同じ方向に向かうことが重要になります」

遺族「凶器になるとわかってほしい」

自転車事故で夫を亡くした女性に“利用者に対して伝えたいこと”について尋ねると、こう話しました。

夫を亡くした女性

「自転車は幼児からお年寄りまで運転免許なしで乗れる身近な乗り物ですが、ルールを守らなかったり、ちょっと油断したりすると、凶器になってしまうことをわかってほしい。きのうと同じ人生を突然歩めなくなってしまう。その家族もつらいし、事故を起こした当事者も悔やんでも悔やみきれないと思います。ルールを守って楽しく安全に利用してほしいと思います」

「自転車は幼児からお年寄りまで運転免許なしで乗れる身近な乗り物ですが、ルールを守らなかったり、ちょっと油断したりすると、凶器になってしまうことをわかってほしい。きのうと同じ人生を突然歩めなくなってしまう。その家族もつらいし、事故を起こした当事者も悔やんでも悔やみきれないと思います。ルールを守って楽しく安全に利用してほしいと思います」

取材後記

この春から自転車で通学や通勤を始めたという人も多くいると思います。

警察庁が去年までの5年間に自転車に乗った小学生や中学生、それに高校生が死亡したり、重傷を負ったりした事故について分析したところ、月別の死亡・重傷者数は4月から6月にかけて増加する傾向にあることがわかりました。

時間帯別では、高校生が午前8時台に537人と突出して多くなっていて、登校を急いでスピードを出したり、信号を無視したりするなど交通ルールが守られていない可能性もあるとしています。

自転車の事故は相手にけがをさせてしまうだけでなく、自分の身を危険にさらすこともあります。

そこで去年4月から努力義務となったのが自転車のヘルメット着用です。

ヘルメットを着用していない場合の事故での致死率は、着用していた場合に比べ1.9倍に高まるとされていますが、去年7月時点の着用率は全国平均で13.5%にとどまっています。

運転する際はヘルメットを着用し、交通ルールを守ることをこれまで以上に心がけてペダルをこいでほしいと思います。

(2024年3月5日の「ゆう5時」で放送)

警察庁が去年までの5年間に自転車に乗った小学生や中学生、それに高校生が死亡したり、重傷を負ったりした事故について分析したところ、月別の死亡・重傷者数は4月から6月にかけて増加する傾向にあることがわかりました。

時間帯別では、高校生が午前8時台に537人と突出して多くなっていて、登校を急いでスピードを出したり、信号を無視したりするなど交通ルールが守られていない可能性もあるとしています。

自転車の事故は相手にけがをさせてしまうだけでなく、自分の身を危険にさらすこともあります。

そこで去年4月から努力義務となったのが自転車のヘルメット着用です。

ヘルメットを着用していない場合の事故での致死率は、着用していた場合に比べ1.9倍に高まるとされていますが、去年7月時点の着用率は全国平均で13.5%にとどまっています。

運転する際はヘルメットを着用し、交通ルールを守ることをこれまで以上に心がけてペダルをこいでほしいと思います。

(2024年3月5日の「ゆう5時」で放送)

社会部記者

安藤文音

2013年入局。大津局、大阪局を経て、現在は社会部で警察庁を担当。びわ湖1周200キロを自転車でめぐる「ビワイチ」に挑戦して苦い思い出に。

安藤文音

2013年入局。大津局、大阪局を経て、現在は社会部で警察庁を担当。びわ湖1周200キロを自転車でめぐる「ビワイチ」に挑戦して苦い思い出に。