柔和な表情 強い信念

チャスラフスカは2回のオリンピックで、合わせて7つの金メダルを獲得し、5年前、74年の人生の幕を閉じた。実は私(記者)は、亡くなる2年ほど前にインタビューしたことがある。2014年、前回の東京オリンピックの開会式から50年の節目を祝う祝賀会の場で興奮気味に話していた。

チャスラフスカ氏

「当時の記録映画を見て懐かしい気持ちになり涙が出た。すべてがすばらしい大会だった」

そのことばからは、日本への深い愛情を感じる一方で、その場で見せた柔和な表情からは激動の時代を生き抜いてきた「強い信念」を持ち合わせていることはうかがえなかった。

ニッポン体操との出会い

今回訪ねたのは、都内にある「日本オリンピックミュージアム」。

主催したJOC=日本オリンピック委員会の学芸員、下湯直樹さんに案内してもらった。まず、企画展を開いたねらいを聞いた。

下湯直樹さん

「彼女自身、今の状況と似たようなさまざまな困難を前にして、それを乗り越えてきた。オリンピック開催の意義やスポーツの力を感じてもらい、東京大会の機運情勢につながればと思っている」

企画展では、彼女の生い立ちから晩年まで、生涯を紹介する写真や思い出の品々が、その時々のことばとともに展示されているほか、映像を見ることもできる。

幼少時のチャスラフスカは、バレエやフィギュアスケートで身体能力や演技力を磨いていった。フィギュアスケートではジュニアの大会で優勝経験もあるほどの実力だったという。

その後、体操に転向して本格的に取り組むなか、レベルアップの転機になったのは日本の体操との出会いだった。当時、世界最高レベルだった日本男子の技術を学び男子しかできなかった大技をものにしていった。特に、東京オリンピックの個人総合で金メダルを獲得した遠藤幸雄との親交は深かった。生前、遠藤について取材に対してこう語っていた。

チャスラフスカ氏

「遠藤さんは、私の技術的な課題を身振り手振りで教えてくれました。おかげで私は日本の体操の技術を身につけることができたのです」

遠藤の存在は、技術だけではなく、生き方そのものにも影響を与えた。それは後に紹介する。

5位の賞状が表す 彼女らしさ

日本の体操に影響を受けて迎えた東京でのオリンピック。チャスラフスカは3つの「金」を獲得した。

企画展では金メダルも飾られていたが、その隣には段違い平行棒の写真と「5位」の賞状があった。ここに「信念を貫く=彼女らしさ」が表れているという。

チャスラフスカ氏のことばより

「私はどうしても観客が期待しているウルトラCを見せたかった。

もうメダルなんて関係なく、ただ観客に喜んでもらうために」

「日本男子仕込み」とも言える大技に挑戦するも失敗、それでも再び同じ大技に挑み成功させ、多くの拍手を浴びたという。

そんな姿から「東京の名花」、「東京の恋人」という呼び名で日本の人たちに愛されたのだった。

国際政治の荒波の中で

スポットライトを浴びた彼女の競技人生は4年後、一気に暗転する。

次のメキシコ大会の直前。生まれ育ったチェコスロバキアでの民主化の動き「プラハの春」に対して、旧ソビエトなど東ヨーロッパ諸国が軍事侵攻したのだった。

チャスラフスカ自身は「プラハの春」を支持する「二千語宣言」に署名したため、練習も出国も一時、不可能になった。

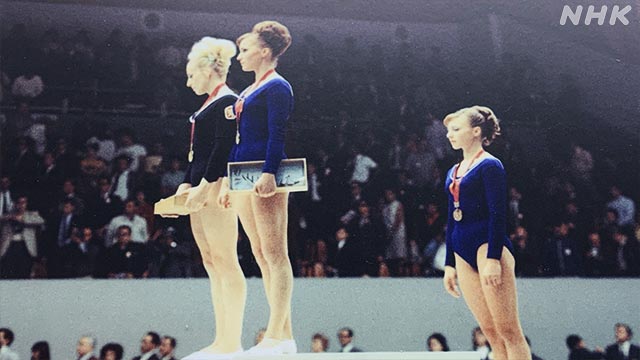

大会直前、なんとか出国が許可されたこの大会。東京大会を上回る4つの金メダルを獲得。ただそれ以上に存在感を示したのは、競技に取り組むその姿勢だった。

濃紺のレオタードを着た。種目別のゆかでソビエトの選手と同点優勝だった時には、ソビエト国歌が流れる間、顔を背けた。いずれも抗議の意を示したものだった。

このときの行動について「オリンピックでは政治的な行為は慎まなくてはなりません。(中略)ギリギリの線を考えて顔を背けた」という言葉を残したチャスラフスカ。

帰国後は、求められた署名撤回を拒み続けた。「信念を貫く」ためだった。それゆえに長く弾圧を受け、表舞台から去ることとなった。

心を救った 遠藤幸雄との友情

旧東欧諸国で改革が進む中で、ようやく表舞台に戻ってきた。そこまで実に20年。その後は、オリンピック委員会の会長やIOC委員も歴任した。

しかし、またも彼女を悲劇が襲う。元夫と息子のトラブルによって元夫が死亡したのだった。このことで心の病を患い、長く闘病生活を続けることになる。

その心を回復させたきっかけが、先に触れた遠藤幸雄の存在だった、と企画展の学芸員 下湯さんが教えてくれた。

東京オリンピックの後も交流を続けてきた2人。2009年に闘病生活の末に遠藤が亡くなったことを知り「本来の自分を取り戻した」(学芸員 下湯さん)という。

「遠藤さんの分まで、遠藤さんのためにもまだやることはある」といった気持ちが働いたのだろうか。

遠藤が亡くなった2年後に起きた東日本大震災では被災地、岩手県の子どもたちをチェコに受け入れるなど支援を行った。そして、東京オリンピック招致の際には、一貫して東京への支持を表明した。

今、何を伝えるのか

5年前、がんのため、74年の激動の人生の幕を閉じたチャスラフスカ。

今、存命だったとすれば、東京オリンピックについて、コロナ禍でも開催を望む気持ちを持っていることには想像がつく。ただ、果たしてそれは、もろ手を挙げた賛成だろうか。

メダルを度外視してでも、観客を喜ばせる大技を見せる。

競技人生に影響を及ぼす可能性があっても、母国の民主化に力を尽くす。

こうした「生き方」のベースに常にあったのは「信念」の2文字だった。

大会関係者には今、開催に対する「信念(=それが正しいと信じる考えや心)」があるのか。そして、その信念に基づき、より多くの人たちが納得できる説明ができているのか。彼女の生き方から今一度問われているような気がした。

(スポーツニュース部 記者 佐藤滋)