屈辱と歓喜を知る男

世界の大舞台・オリンピック。敗者復活で、屈辱と喜び、両方を経験した男がいる。

現在、柔道全日本男子を監督として率いる井上康生だ。

井上は選手時代、2000年のシドニーオリンピックで金メダルを獲得。決勝での内股は「世界一美しい」と称賛され柔道界のスターとなった。

しかし、2連覇を目指した2004年のアテネオリンピックでは、日本選手団の主将として大きな期待を受けながらも準々決勝で敗退。

柔道の「金メダルこそすべて」という風潮のなか、「夢がついえ、茫然自失となった」という井上は、続く敗者復活戦でも敗退。まさかのメダルなしに終わった。

当時の思いについて、井上に聞くことができた。

井上康生監督

「まだオリンピックが終わった訳ではないのに、気持ちを立て直すことができなかった。今でも非常に後悔している」

井上は、この経験を指導者になってから生かした。

監督として全日本男子を率いた2016年のリオデジャネイロオリンピック。柔道競技初日に登場した60キロ級の高藤直寿は、優勝候補の筆頭だった。

しかしアテネの井上と同じ準々決勝で敗退。敗者復活戦までのわずかな時間、井上は自身の苦い経験を引き合いに出しつつ高藤に声をかけた。

井上康生監督

「俺は後悔している。悔いは残すな。まだチャンスは残っている。苦しいだろうけど戦って来い」

敗者復活戦、続く3位決定戦に勝利した高藤は銅メダルを獲得。この大会、柔道日本男子は史上初めて7階級、すべての選手がメダルを首にかけた。

このうち3つの銅メダルは、1度敗れた選手たちが敗者復活戦を勝ち上がって獲得。大会最終日、井上は「最高の選手と最高の舞台で戦えた幸せを感じた」と涙を流した。

敗れても戦い続ける意味とは何か。

井上は語った。

井上康生監督

「すべてにおいて一つ一つの出来事は人生の通過点にすぎないんです。自分自身のさらなる飛躍のためにすべてを出し切る。出し切って終わることが次の成長へとつながる。それがとても大事だと思う。自分自身が出し切らなかった後悔、苦い、情けない体験をどう生かすか。監督として選手たちへのアプローチで大切にしていることです」

敗者復活と戦国時代

「敗者復活」の精神は、いつごろから私たちの中に見られるのか。

その歴史を探る中で興味深い話を聞かせてくれたのが、戦国時代史を研究し「麒麟がくる」など数多くの大河ドラマの時代考証を担当した静岡大学の小和田哲男名誉教授だ。

小和田名誉教授

「負けた経験や失敗した経験というのは、むしろその人のこやしにもなるもので人間をひとまわりもふたまわりも大きくする。戦国時代の武将たちも、実は何度も負け戦を経験していて、次へのバネにして、勝ち残っていったんですよ」

こう語る小和田名誉教授が「敗者復活」を象徴することばとして挙げたのは、越前の戦国大名で、歴戦の猛者と言われた武将・朝倉宗滴が子孫に残した家訓の一節だ。

「巧者の大将と申は、一度大事の後(おくれ)に合たるを申す可く候」

巧者の大将、すなわち、名将というものは、「大事の後=大事な戦いでの敗戦=つまり、1度こっぴどく負けた経験がなければならない」と戦国時代に記していたという。

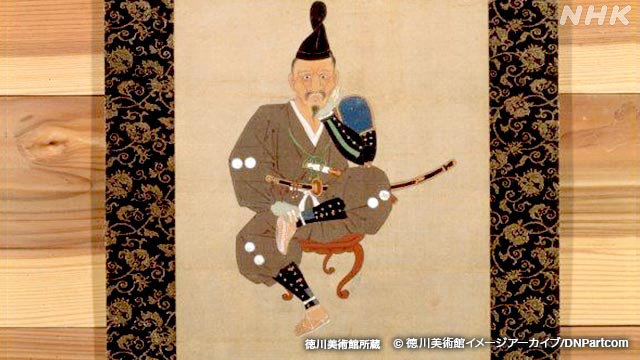

どこか、柔道の井上康生監督が重ならなくもないが、あてはまる武将として小和田名誉教授が挙げたのは、徳川家康だ。

家康は、元亀三年(1572年)12月の三方ヶ原の戦いで、戦国最強と言われた武田信玄に打ちのめされ「再起不能」と言われるほどの大打撃を受けた。

しかし、このとき武将・家康は、自分の身代わりになって死んでいった家臣が何人もいることに気付かされる。

後に「家臣こそわが宝」と家臣を大事にして、一枚岩の結束を築き上げたほか、敵だった家臣すら取り込む柔軟性を見せたという。

さらに家康は、後に自分の兵法を捨てて優れた武田流兵法に切り替えマイナスをプラスに転化させる底力を見せた。

大敗北から逃げ帰ったみずからの姿を絵図にして戒めにしていたという伝承もあるなど、失敗をバネに飛躍した武将として親しまれるようになったという。

歴史から学ぶことは多い、と小和田名誉教授は語る。

小和田名誉教授

「危機を突破してきた武将たちは、私たちに何かしらヒントを与えてくれている。誰でも順風満帆な人生を望んでいるものの、今の苦境の時代に失敗や困難な経験はつきものです。若い人にもよく話してきたことなんですが、そこから自分を振り返り、失敗をひきずらないで、自分の糧として、次に飛躍を模索していくことはとても大事なことだと思います」

“下克上”その中心人物が語る

再び現代に目を転じ、「敗者復活」のドラマで毎年、多くのファンを魅了するプロ野球の世界を探ってみる。

プロ野球の敗者復活の仕組みは、セ・パ両リーグとも、リーグ優勝を決めるペナントレースの後で行われる「クライマックスシリーズ」。リーグ3位に終わったチームも、このクライマックスシリーズで2位や1位のアドバンテージをはねのけて勝ち上がれば、日本一を目指すことができる。

この制度でのし上がった最たる例が「下克上」で知られる2010年のロッテだ。

パ・リーグ3位でクライマックスシリーズに進んだロッテは、2位の西武、リーグ優勝のソフトバンクを続けて破り日本シリーズに進出。その勢いに乗ってセ・リーグ覇者の中日を下し頂点に立ったのだ。リーグ3位から日本一になったのは、今もロッテだけというプロ野球の歴史に残る快挙だ。

ロッテの当時の球団社長は瀬戸山隆三。今回、当時の話を聞くことができた。

去年の年末、「お役に立てる話ができるか、わからないが…」と前置きした瀬戸山だったが、10年前の「下克上」について尋ねると、熱く語り始めた。

瀬戸山隆三氏

「里崎(当時のキャッチャー)がインタビューで“下克上”と言ったんですよ。うまいこと言うなと思って。あのときほど、選手、スタッフ、球団、本社、ファン、そして地域など全員が一致団結できたことはなかった。全員が結集した下克上だった」

経営難からの挑戦

下克上のドラマを生んだ、敗者復活の仕組み。その制度はどのようにして出来上がっていったのか。

1990年代以降、ダイエー、ロッテ、オリックスの3つの球団で球団経営に携わってきた瀬戸山は、パ・リーグが、セ・リーグに先んじてクライマックスシリーズの前身の制度を導入した経緯を詳しく知る人物でもある。

瀬戸山がまず語ったのは、現在のクライマックスシリーズと同様の形式で2004年から3年間パ・リーグで行われた「プレーオフ」だ。

当時は、セ・リーグに比べ人気に劣るパ・リーグで各球団の経営が厳しく、球団合併や1リーグ制といった「球団再編」が議論されていた真っただ中。

パ・リーグの球場では閑古鳥が鳴くこともしばしばで「シーズン後半に少しでも観客を入れるため“敗者復活”をやる」目的でプレーオフ導入が持ち上がった。

当時、ダイエーの球団代表だった瀬戸山。実は当初“反対”の立場だった。各球団の当時の状況をこう語る。

瀬戸山隆三氏

「賛成が、オリックス、ロッテ、日本ハム、近鉄。反対がダイエー、西武」

反対の先頭に立っていた瀬戸山は、「何のために1年間ペナントレースをやるのか。観客を増やすのは各球団の自助努力でやるべきだ」と主張した。

しかし、そのダイエー自身の経営も悪化。西武とともに「背に腹は代えられない」と賛成に回り、ついにプレーオフの導入に至ったという。

“導入こそ敗者復活”

曲折を経て導入されたプレーオフだったが、始めてみれば観客数は大きく伸び、予想以上の成功を収めることになる。

のちにセ・リーグも追随する形で実施を決め、名前を変えて「クライマックスシリーズ」として定着することになった。

当初、プレーオフの導入に反対していた瀬戸山だが、今では「野球界にとっては絶対に正解だった」と言い切る。

敗者復活が心を打つ理由。瀬戸山は多くの人の生き方に重ね合わせる。

瀬戸山隆三氏

「人の人生も全部そう。勝ったものだけがたたえられるわけではない。日本では“判官びいき”が受け入れられる。一度ダメでも頂点を目指す姿を、自分に置き換える人が多いのではないか」

そして、いまや日本シリーズや交流戦でセ・リーグを圧倒し、人気も引けを取らないものになったパ・リーグの現状を踏まえて、こう締めくくった。

瀬戸山隆三氏

「パ・リーグ、そのものが敗者復活だね」

負けじゃない

厳しい状況から飛躍を遂げるには、新しいことに挑戦するしかない。ビジネスの視点から語るのは、国内外の企業経営やイノベーション研究に詳しい法政大学大学院の米倉誠一郎教授だ。「敗者復活の経営学」という書籍も出している。

新しいことにチャレンジする以上、失敗は起こりうる。その挑戦や失敗のプロセスを組織やチームで共有することが大切だと話す米倉教授。日本はまだまだ失敗に寛容ではない社会だとしたうえで、失敗に対する発想を変える必要があると考えている。

米倉誠一郎教授

「例えば新しい企画の立ち上げはどこの企業でもやっていますが、その後どうなったか、共有できているでしょうか。失敗したり頓挫したりしたのなら、なぜそうなったのか、振り返ることが大事なはず。次の世代まで共有していく機会があれば、仲間の失敗を減らすだけでなく、1度は眠ってしまった企画を商品化するチャンスにもつながるかもしれない。失敗を資産にするという発想を持つことができれば」

今の時代、苦しいことも多い。

でも、負けは、負けじゃない。

「敗者復活」は、そう語りかけている気がする。

(ネットワーク報道部 記者 玉木香代子/スポーツニュース部 記者 鎌田崇央・佐藤滋)