世界一新しい国から来た選手たち

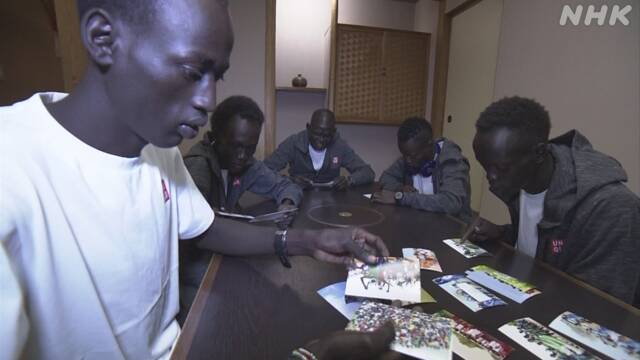

去年11月、陸上の南スーダン代表チーム5人が成田空港に到着しました。

メンバーはオリンピック選手3人、パラリンピック選手1人、コーチ1人です。

20時間のフライトで疲れた様子の選手たちでしたが、出迎えたホストタウンである前橋市の職員を見つけると、かたかった彼らの表情から笑みがこぼれました。

アクーン・ジョセフ選手(陸上男子400mハードル)

「ここに来られてうれしい。前橋が第2の故郷となるように暮らしたい」

長期合宿の理由は?“祖国の過酷な状況”

彼らが日本にやってきたのは、東京大会に向けた事前合宿のためです。

大会まで8か月から9か月、その間ずっと前橋に滞在するというのです。異例の長期滞在の背景には、彼らの祖国、南スーダンが抱える事情がありました。

南スーダンは2011年に、スーダンから独立して誕生した世界で一番新しい国です。

しかし、政府と反政府勢力の間で武力衝突が繰り返され、40万人が犠牲に。いまも国民の3分の1が難民だといわれています。

現在はようやく停戦し、暫定政権が樹立されましたが、衝突の影響から練習環境も整備されていません。

選手たちが普段練習していた首都ジュバにある陸上競技場でさえ、土のトラックの上に石がころがっています。オリンピック選手であっても、まともに練習ができない状態でした。

広がる支援の輪

「選手たちに十分な準備をさせてあげたい」と南スーダンの選手たちを長期間合宿させてサポートをすることを決めた前橋市。選手たちの指導は、前橋市の陸上連盟に所属する日本人コーチが務めることになりました。

南スーダンの選手たちが陸上の専門的なトレーニングを受けるのは初めて。コーチの1人は、第一印象について「我流を感じる。逆に言えばそれが一番の“伸びしろ”でこれからが楽しみ」と話してくれました。

そして来日して5か月。選手たちの細かった体は、見た目でもわかるくらい筋肉が付き、ひと回り大きくなり、アスリートとしての土台ができ上がってきました。

合宿中、選手たちはウィークリーマンションに滞在し、食事は自炊です。日本人とコミュニケーションを取ってもらおうと日本語学校にも週4日通っています。

5人の1年間の滞在費用は、ざっと計算して2000万円。

市はこの費用を、ふるさと納税を活用してまかなおうと寄付を呼びかけ、これまでに1500万円を超える額が集まっています。

支援の輪は一般の市民や、企業にも広がっています。

元JICA隊員でアフリカでの滞在経験のある善養寺良子さんは、市と連携し、南スーダンを応援するオリジナルのTシャツを作成。その売り上げを、選手たちの生活費にあてています。

善養寺良子さん

「選手たちは日本人が何をしゃべっているかわからないし、肌の色も違うし、いろんなことが不安だと思う。そんなときに街中で、このTシャツを着ている人を見たらうれしいと思う」

企業も選手たちをサポート。これまでに4社が協定を結び、シューズや衣料品などを無償で提供しています。そのうちの1つ、全国でコインランドリーを展開する東京のベンチャー企業「OKULAB」は、選手たちの練習着やシューズを週に2回洗濯しています。

代表取締役 永松修平さん

「こんな厳しい状況だが、少しでも元気づけられたらなという思いで続けていきたい」

走る目的は『平和のため』

チームのリーダーは、グエム・アブラハム選手(20)です。

身長は1m90㎝。長い足を生かしたダイナミックな走りで、アフリカの大会でも好成績を残しています。オリンピックでは、1500mに出場予定です。

グエム・アブラハム選手

「ただ走るのではなく、僕は平和のために走りたい」

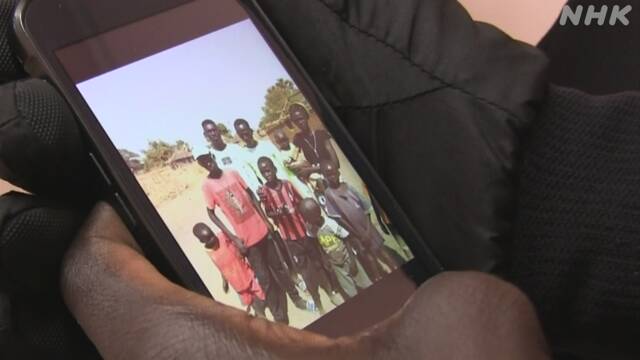

自分が走る目的を常にはっきりと口にしていたアブラハム選手は、8人兄弟の長男。

3年前に父を亡くし、貧しい生活を送っていました。

高校を卒業し、家族を支えようと思っていたちょうどその時、日本への長期派遣が決まりました。

当初、母親は日本行きを反対していたと言います。

それでもアブラハム選手はオリンピックへの思いを諦められませんでした。

「スポーツには国を1つする力がある」という信念があったからです。

4年前に南スーダンで始まった国をあげてのスポーツ大会。

対立していた民族を集めた初めての試みで、参加者のほとんどが未来を担う若者たちでした。

大会では民族を超えて互いの健闘を称え合いました。

参加したアブラハム選手は、スポーツを通じて国が1つになることを実感したのです。

オリンピックで活躍すれば、国はさらに1つにまとまる。

その思いを聞いた母親はアブラハム選手の日本行きを認めてくれました。

グエム・アブラハム選手

「僕が走っていい結果を出すと、南スーダンのみんなが喜んでくれると思います。

それは同時に、平和へのメッセージにもなるんです」

“東京大会の延期”選手たちは…

3月24日。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京大会が1年延期されることが決まりました。

選手たちの滞在は、ことし7月までの予定です、今後どうなるのか。

前橋市の決断は「合宿の延長に向けて協議を進めていく」でした。

ホストタウンとして選手と市民が交流するメリットがあると判断したからです。

選手たちは小学校などを訪問し、子どもたちと交流をはかってきました。

前橋市は南スーダンの選手たちとの交流が、市民が平和について考えるきっかけとなったと評価していて、これからもそうした場を作っていきたいと考えているのです。

アブラハム選手

「個人的には残念だが命が大切なので延期はしかたがない。大会まで、より長い期間トレーニングできると考えて才能を伸ばしたい」

前橋市では今後、来年の大会まで選手たちの合宿を継続できるように、関係機関と調整するとともに、追加の費用確保に向けてふるさと納税への寄付を呼びかけています。

今こそ見つめなおすべき“オリンピックの意義”

選手たちを取材して半年。

まず感じたのが、南スーダンが想像以上の過酷な環境であったことです。

南スーダンではしっかり食事を取ることも難しかったという選手も。そのため、選手たちは、前橋市で多くの支援を受け、トレーニングに集中できる環境に感謝しています。

その一方で「残してきた家族には何の支援も出来なくもどかしさを感じている」と打ち明ける選手もいました。様々な思いを抱えながら自分たちが大会で活躍する姿を見せることが、『祖国の平和』につながるという強い思いで、練習に打ち込んでいたのです。

オリンピックやパラリンピックが「平和の祭典」と呼ばれるのは、2つの意味があるからだと思います。『平和だからこそできる祭典』と、『平和を実現するための祭典』という意味からです。

私たちはふだん「平和」ということを 意識して生活することは少ないと思いますが、新型コロナウイルスの影響で各地でスポーツの大会などが中止や延期となり、それを痛感しています。

取材を通じて、いま一度オリンピックの意義を見つめ直す必要があるのではないかと感じました。