中国人だった私は何も知らなかった…

その事件は私が1歳の時に起きました。覚えていることはありません。

中国人の父と母は、大きくなってからも私に語ろうとはしませんでした。

中国政府は事件の死者数を319人としていますが、それよりもはるかに多いという指摘もあります。

あれから35年。真相は今も、明らかにされていません。

あの時、私のもう1つの祖国で、何が起きたのか。

(中国総局 高島浩)

中国人の父と母は、大きくなってからも私に語ろうとはしませんでした。

中国政府は事件の死者数を319人としていますが、それよりもはるかに多いという指摘もあります。

あれから35年。真相は今も、明らかにされていません。

あの時、私のもう1つの祖国で、何が起きたのか。

(中国総局 高島浩)

日本人の祖母と中国人の両親

私の祖母は日本人です。満蒙開拓団として旧満州に渡りました。

戦後、帰国できずに大陸に残った「中国残留婦人」で、養子に出されていた中国人の男の子を引き取り、育てました。のちの私の父です。

父は中国人の母と結婚。1988年に中国東北部・黒竜江省で私が生まれました。そして6歳の時、国の援護事業のもと家族4人で帰国し、私と両親は日本国籍を取得しました。

戦後、帰国できずに大陸に残った「中国残留婦人」で、養子に出されていた中国人の男の子を引き取り、育てました。のちの私の父です。

父は中国人の母と結婚。1988年に中国東北部・黒竜江省で私が生まれました。そして6歳の時、国の援護事業のもと家族4人で帰国し、私と両親は日本国籍を取得しました。

私が生まれた翌年に起きた「天安門事件」

1989年6月4日。中国の首都・北京で、あの事件は起きました。

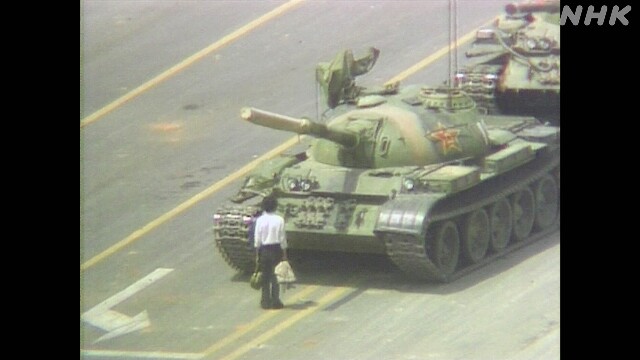

天安門広場に集まった民主化を求める学生や市民たちを、当時の共産党指導部が軍を出動させて武力で鎮圧した「天安門事件」です。

天安門広場に集まった民主化を求める学生や市民たちを、当時の共産党指導部が軍を出動させて武力で鎮圧した「天安門事件」です。

軍による発砲などで多くの犠牲者が出ました。中国政府は死者数を319人としています。

しかし当時、北京に駐在していた各国の外交官の報告などから、犠牲者の数はそれよりもはるかに多いという指摘が根強くあります。

中国政府はこの事件を、政治的な「騒ぎ」で「すでに結論が出ている」という説明を繰り返しています。

しかし当時、北京に駐在していた各国の外交官の報告などから、犠牲者の数はそれよりもはるかに多いという指摘が根強くあります。

中国政府はこの事件を、政治的な「騒ぎ」で「すでに結論が出ている」という説明を繰り返しています。

「知る必要はない」父のひと言

戦車の前に立ちふさがった市民の姿。民主化の動きを武力で制圧した事件。

天安門事件の前の年に生まれた私は、日本の教育で学ぶまで、こうした事件の表面的な情報でさえ、知りませんでした。真相を公表せず、事件を人々の記憶から消し去ろうと腐心してきた中国政府からみれば、もくろみどおりに育った、ある意味で“優秀な中国国民”だったでしょう。

中学生の時、一度だけ父に事件について尋ねたことがあります。そのときの父のことばが記憶に残っています。

「よく知らないし、知る必要はないよ」

記者になって、父と私のもう1つの祖国でもある中国のことを話すことが増えました。父は自分が共産党員だったことを明かしてくれました。共産党の実態を知っているからこそ、私に忠告したのです。

「天安門事件に関心を持つことで、いつか中国に赴任した時、どのような理不尽な目に遭うかわからない」

天安門事件の前の年に生まれた私は、日本の教育で学ぶまで、こうした事件の表面的な情報でさえ、知りませんでした。真相を公表せず、事件を人々の記憶から消し去ろうと腐心してきた中国政府からみれば、もくろみどおりに育った、ある意味で“優秀な中国国民”だったでしょう。

中学生の時、一度だけ父に事件について尋ねたことがあります。そのときの父のことばが記憶に残っています。

「よく知らないし、知る必要はないよ」

記者になって、父と私のもう1つの祖国でもある中国のことを話すことが増えました。父は自分が共産党員だったことを明かしてくれました。共産党の実態を知っているからこそ、私に忠告したのです。

「天安門事件に関心を持つことで、いつか中国に赴任した時、どのような理不尽な目に遭うかわからない」

遺族取材の担当に もう逃げない

4年前の2020年、希望がかなって中国南部の広州駐在の記者となりました。

当局の厳しい監視下に置かれた人権派弁護士の家族などを取材。私自身も当局者に連行され、警察署に留め置かれる経験をしました。

国家の安全を最優先する習近平指導部は言論統制を一段と強め、外国メディアの取材環境はますます厳しくなっていることを身をもって感じてきました。

当局の厳しい監視下に置かれた人権派弁護士の家族などを取材。私自身も当局者に連行され、警察署に留め置かれる経験をしました。

国家の安全を最優先する習近平指導部は言論統制を一段と強め、外国メディアの取材環境はますます厳しくなっていることを身をもって感じてきました。

天安門事件は、そうした中国社会の中でも最もタブー視されていて、深く取材すればどんな目に遭うのか。恐怖すら感じていました。

私と同じように中国の若い世代は事件を知りません。私がおおまかな概要を話すと、「うそを創作するのが上手ですね」と、まるで信じようともしません。今の中国社会の現実です。

事件がまた1つの節目を迎えたことし、北京に赴任、遺族取材の担当となりました。

そして、誓いました。事件を深く知ろうともしてこなかった過去から逃げず、まっさらな気持ちで取材しようと。

私と同じように中国の若い世代は事件を知りません。私がおおまかな概要を話すと、「うそを創作するのが上手ですね」と、まるで信じようともしません。今の中国社会の現実です。

事件がまた1つの節目を迎えたことし、北京に赴任、遺族取材の担当となりました。

そして、誓いました。事件を深く知ろうともしてこなかった過去から逃げず、まっさらな気持ちで取材しようと。

集会を断念した遺族グループ

6月4日に向けて取材を始めたところ、ある情報が入ってきました。

これまで5年ごとの節目に、遺族グループが開いていた追悼集会が断念に追い込まれたというのです。原因は当局による厳しい監視のためでした。政府が例年以上に神経をとがらせていることが感じられました。

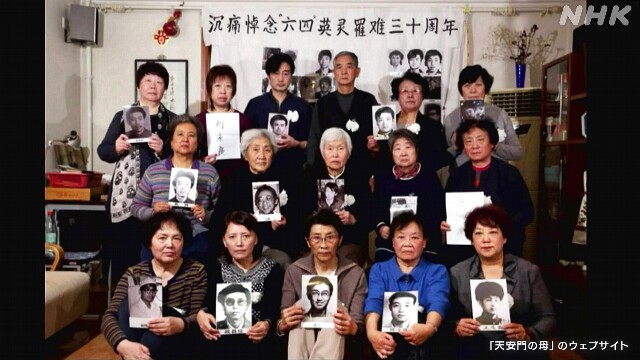

遺族グループの名は「天安門の母」。グループは集会の代わりに先月(5月)、海外の動画投稿サイトに声明を公開しました。

これまで5年ごとの節目に、遺族グループが開いていた追悼集会が断念に追い込まれたというのです。原因は当局による厳しい監視のためでした。政府が例年以上に神経をとがらせていることが感じられました。

遺族グループの名は「天安門の母」。グループは集会の代わりに先月(5月)、海外の動画投稿サイトに声明を公開しました。

「私たちには軍隊が銃撃に及んだ真相を知る権利がある」

「政府は社会に謝罪し、私たちに公正と正義を返しなさい」

「政府は社会に謝罪し、私たちに公正と正義を返しなさい」

事実を隠ぺいし、遺族の日常生活への干渉を続ける政府を強く非難する内容でした。

そして、いまなお分からない犠牲者の正確な数や名前の公表、犠牲者と遺族への賠償、責任者への法的な追及を求めました。

そして、いまなお分からない犠牲者の正確な数や名前の公表、犠牲者と遺族への賠償、責任者への法的な追及を求めました。

厳しい監視、通信遮断の面会

声明が公開される少し前、グループの中心メンバーの遺族を訪ねました。今の気持ちを伝えたいと、当局の監視をかいくぐって取材に応じてくれた張先玲さん(86)。

遺族に直接、話を聞くのはこれが初めてです。心臓がバクバクと打つ胸を必死でおさえました。

遺族に直接、話を聞くのはこれが初めてです。心臓がバクバクと打つ胸を必死でおさえました。

呼び鈴を鳴らすと、張さんがやや固い表情で出迎えてくれました。周囲をうかがうように招き入れてくれたあと、すぐに携帯などの電源を切るよう伝えてきました。当局の盗聴を警戒していたのです。

自身も自宅の通信設備の電源をすべて切っていて、奥の部屋に移るまで、会話もしないよう身振り手振りで伝えてきました。

自身も自宅の通信設備の電源をすべて切っていて、奥の部屋に移るまで、会話もしないよう身振り手振りで伝えてきました。

記者を志した息子の死

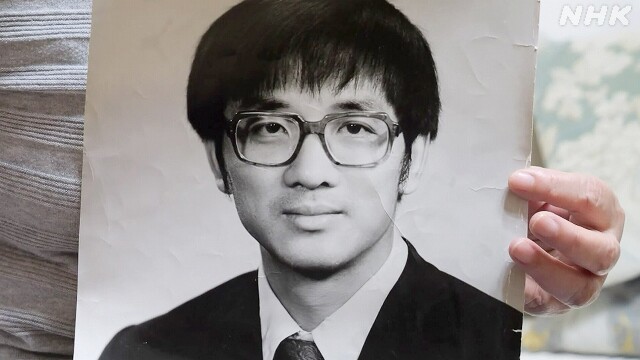

張さんは、事件で当時19歳だった息子の王楠さんを亡くしました。

記者を志していた王楠さん。天安門広場で起きている歴史的なできごとを記録に残したいと、事件前日の3日深夜、カメラを持って自転車で現場に向かったそうです。

記者を志していた王楠さん。天安門広場で起きている歴史的なできごとを記録に残したいと、事件前日の3日深夜、カメラを持って自転車で現場に向かったそうです。

そして4日午前1時すぎ、人民大会堂の北門の向かいで軍の銃撃を頭部に受けました。地面に倒れた王楠さんを現場にいた人たちが助けようとしましたが、軍の部隊が近づくことさえ許さなかったといいます。兵士たちはひざまずいて助けさせてくれという人たちの懇願に対し、「あいつは暴徒だ」と聞き入れなかったそうです。

のちに現場で目撃した人から聞くなどしてわかった当時の状況です。張さんは、中国政府がひた隠しにする、あの事件の真相の1つだと信じています。

のちに現場で目撃した人から聞くなどしてわかった当時の状況です。張さんは、中国政府がひた隠しにする、あの事件の真相の1つだと信じています。

なぜあの時… 消えぬ後悔

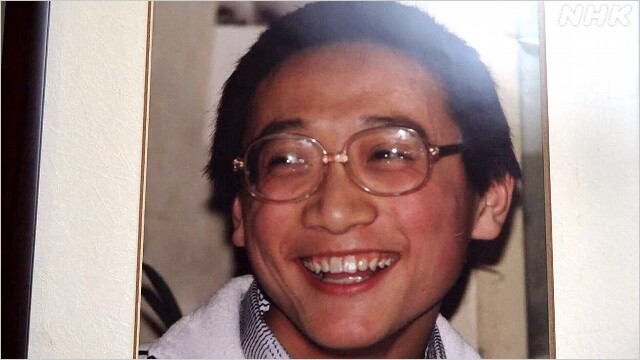

張さんの自宅のリビングの壁には笑顔の王楠さんの遺影がかけられていました。毎日のようにその写真に手をあわせながら、張さんは胸にある後悔を拭いきれずにいます。

なぜ、あの時、息子を送り出してしまったのか…

なぜ、あの時、息子を送り出してしまったのか…

張先玲さん

「天安門広場に向かう前、息子が私に聞いてきました。『まさか軍が発砲することはないよね』と。私は『まさか、ありえないよ』と答えてしまったのです。今もずっとあの言葉を後悔しています。生きていれば、今ごろは父親になって家庭を持っていたでしょう。私の脳裏にある息子は、永遠にあの日の、あの晩の、19歳の時でとどまったままです」

「天安門広場に向かう前、息子が私に聞いてきました。『まさか軍が発砲することはないよね』と。私は『まさか、ありえないよ』と答えてしまったのです。今もずっとあの言葉を後悔しています。生きていれば、今ごろは父親になって家庭を持っていたでしょう。私の脳裏にある息子は、永遠にあの日の、あの晩の、19歳の時でとどまったままです」

黙り続けることは許されない

王楠さんの遺体はほかの犠牲者とともに天安門の西側にあった中学校前の草むらに埋められていました。雨で遺体は地表から露出し、3日後、衛生当局などによって発見されたそうです。変わり果てた姿の息子。

張さんの脳裏から焼きついて離れず、毎年6月4日が近づくにつれて、張さんは体調を崩しています。

息子はなぜ死ななければならなかったのか。この日も体の調子が悪く、取材に応じてくれた時間は10分余り。それでも張さんは気力を振り絞るように、遺族の声を広く伝えてほしいと、1人の母親としての怒りを伝えてきました。

張さんの脳裏から焼きついて離れず、毎年6月4日が近づくにつれて、張さんは体調を崩しています。

息子はなぜ死ななければならなかったのか。この日も体の調子が悪く、取材に応じてくれた時間は10分余り。それでも張さんは気力を振り絞るように、遺族の声を広く伝えてほしいと、1人の母親としての怒りを伝えてきました。

張さん

「国家が進歩していく上で、この事件が解決されないのは正常なことではない。『人民のために奉仕する』という中国政府が、人民の尊い命を奪っておきながら、なんの説明もなく、30年以上も知らないふりをして黙り続けるのは到底許されない」

「国家が進歩していく上で、この事件が解決されないのは正常なことではない。『人民のために奉仕する』という中国政府が、人民の尊い命を奪っておきながら、なんの説明もなく、30年以上も知らないふりをして黙り続けるのは到底許されない」

「ごめん、生きてくれ…」最後のことば

今、遺族グループの活動の中心は犠牲者の親たちから、そのパートナーや兄弟に移っています。その中の1人に会うことができました。

尤(ゆう)維潔さん(70)。事件で当時42歳だった夫の楊明湖さんを奪われました。

政府系の経済団体の職員だった楊さんは、当日の深夜、銃声を聞き、広場に集まった学生たちを心配して現場に向かったといいます。そこで、下腹部に銃弾を受けました。倒れた楊さんをその場にいた人たちがリアカーで病院に運びました。撃たれた骨盤は粉々に砕けていたといいます。

病院に駆けつけた尤さんに、手術室から出てきた楊さんはこう漏らしたそうです。

政府系の経済団体の職員だった楊さんは、当日の深夜、銃声を聞き、広場に集まった学生たちを心配して現場に向かったといいます。そこで、下腹部に銃弾を受けました。倒れた楊さんをその場にいた人たちがリアカーで病院に運びました。撃たれた骨盤は粉々に砕けていたといいます。

病院に駆けつけた尤さんに、手術室から出てきた楊さんはこう漏らしたそうです。

「ごめん、しっかりと生きてくれ」

2人が交わした最後の会話となりました。2日後、楊さんは息を引き取りました。わずか6年の結婚生活。国によって突然、終止符を打たれました。

2人が交わした最後の会話となりました。2日後、楊さんは息を引き取りました。わずか6年の結婚生活。国によって突然、終止符を打たれました。

尤さん

「35年がたっても、あのときの記憶は少しも消えていません。一瞬一瞬が頭の中に残っています。夫を見守った2日間で涙は流し尽くしてしまい、今はもう出ません。遺族は皆、この世を去らないかぎり、暗い記憶の中を生き続けるのです」

「35年がたっても、あのときの記憶は少しも消えていません。一瞬一瞬が頭の中に残っています。夫を見守った2日間で涙は流し尽くしてしまい、今はもう出ません。遺族は皆、この世を去らないかぎり、暗い記憶の中を生き続けるのです」

若者たちはなぜ立ち上がったのか

天安門事件とは結局、何だったのか。その疑問を持ちづけていた私に、尤さんは「若者たちが立ち上がったのは、社会に対する責任感だった」そう説明してくれました。

天安門事件は、1980年代に共産党トップの総書記を務め、言論の自由化など政治改革にも前向きだった胡耀邦氏が4月15日に突然、死去したことに端を発しているとされています。

胡氏は、学生の民主化運動に理解を示したなどと保守派に批判され、失脚していました。

学生や市民による胡氏の追悼集会は、民主化を求めるデモに変わり、各地に拡大。5月には10万人が参加する大規模な集会に発展していきました。訴えは汚職の撲滅や言論の自由などを求める社会的なうねりとなっていったのです。

天安門事件は、1980年代に共産党トップの総書記を務め、言論の自由化など政治改革にも前向きだった胡耀邦氏が4月15日に突然、死去したことに端を発しているとされています。

胡氏は、学生の民主化運動に理解を示したなどと保守派に批判され、失脚していました。

学生や市民による胡氏の追悼集会は、民主化を求めるデモに変わり、各地に拡大。5月には10万人が参加する大規模な集会に発展していきました。訴えは汚職の撲滅や言論の自由などを求める社会的なうねりとなっていったのです。

尤維潔さん

「当時、北京の市民は皆、天安門広場にいた学生たちをとても心配していました。特に印象深いのは、戒厳令が最初に出された日です。市民たちが天安門広場に軍隊を行かせてはいけないと、路上にバスを止めて道路をふさぎました。多くの人たちが、ハンガーストライキを続ける学生たちに食料や水を届けていました。すべてが自発的な行動だったのです。その光景に私はとても感動しました。政府はなぜこうした状況を理解できなかったのか、思い出すと、今でもとても腹立たしい」

「当時、北京の市民は皆、天安門広場にいた学生たちをとても心配していました。特に印象深いのは、戒厳令が最初に出された日です。市民たちが天安門広場に軍隊を行かせてはいけないと、路上にバスを止めて道路をふさぎました。多くの人たちが、ハンガーストライキを続ける学生たちに食料や水を届けていました。すべてが自発的な行動だったのです。その光景に私はとても感動しました。政府はなぜこうした状況を理解できなかったのか、思い出すと、今でもとても腹立たしい」

“隠ぺい”と“沈黙”の35年…

さらに大事なことを話してくれました。

当時、軍によって制圧された天安門広場やそれに続く大通りなどあちらこちらには死体の山があったそうです。連絡が取れない人も多く、尤さんの夫とともに病院に運ばれ、その後死亡した男性も身元が分かっていなかったといいます。

当時、軍によって制圧された天安門広場やそれに続く大通りなどあちらこちらには死体の山があったそうです。連絡が取れない人も多く、尤さんの夫とともに病院に運ばれ、その後死亡した男性も身元が分かっていなかったといいます。

しかし、中国政府は事件発生から犠牲者や行方不明者についてほとんど説明を行ってきませんでした。それどころか、事件から1年余りの間、政府は「天安門広場に行ったのか」や「デモに参加したのか」など多くの人に聞き取りを行うなど徹底的に調査していました。

尤さんはこうした政府の心理的な圧力が、今の中国社会につながっていると語気を強めて訴えました。

尤さんはこうした政府の心理的な圧力が、今の中国社会につながっていると語気を強めて訴えました。

尤さん

「政府の圧力によって、市民は自分たちの家庭で何が起きたのか、言い出すことを恐れていきました。時間の経過とともに真相を語る人を探し出すことはいっそう難しくなっています。今では多くの人が事件についてよく知りません。35年がたち、若い世代は天安門事件に関心すらない状況です。これはこの間、政府が隠ぺいと沈黙を続けてきたからだと思います」

「政府の圧力によって、市民は自分たちの家庭で何が起きたのか、言い出すことを恐れていきました。時間の経過とともに真相を語る人を探し出すことはいっそう難しくなっています。今では多くの人が事件についてよく知りません。35年がたち、若い世代は天安門事件に関心すらない状況です。これはこの間、政府が隠ぺいと沈黙を続けてきたからだと思います」

メッセージアプリに突然、使用制限

今、中国政府は、事件を国民の記憶から消し去ろうとする動きをさらに強めています。

遺族グループの今の活動の中心メンバーとなっている尤さんに対する監視は、6月4日が近づくにつれて厳しさを増していました。

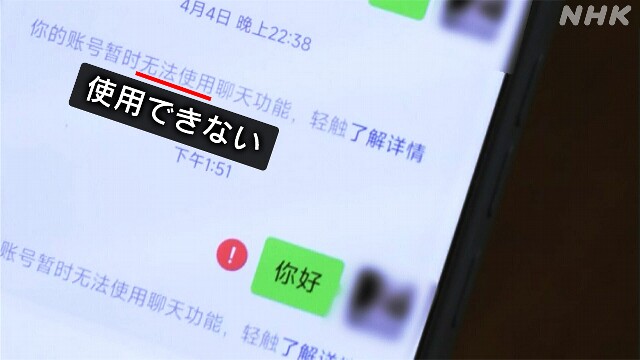

尤さんのメッセージアプリ「ウィーチャット」は、4月ごろから機能が突然、制限され、ほかの遺族とのグループでのやりとりが一切できなくなりました。

遺族グループの今の活動の中心メンバーとなっている尤さんに対する監視は、6月4日が近づくにつれて厳しさを増していました。

尤さんのメッセージアプリ「ウィーチャット」は、4月ごろから機能が突然、制限され、ほかの遺族とのグループでのやりとりが一切できなくなりました。

ウィーチャットは中国国内では、使っていない人はいないほど、最もポピュラーなSNSです。“遺族どうしがつながることを阻みたい”、35年という節目に当局が神経をとがらせている様子がうかがえました。

尤さんが所在不明に 警告、そして尾行

尤さんに話を聞いてから、およそ1か月半たった先月(5月)31日。私は再び彼女の自宅を訪れました。もう一度話を聞きたい、そう思ったからです。

しかし、不在でした。連絡すらつかず、所在がわからなくなっていました。

しかし、不在でした。連絡すらつかず、所在がわからなくなっていました。

自宅から立ち去ろうとした時、突然、警備員に呼び止められ、「何をしに来た。2度と来るな」そう警告されました。さらに、私服警察官とみられる2、3人の男たちが、私のあとを追うようについてきました。尾行は、私たちが車に乗り込むまで続きました。

尤さんとようやく連絡がついたのはその4日後、6月4日の午後でした。電話口の声は重く、監視役としてそばにいるとみられる当局者らしき女性の声が聞こえました。

「しばらく自宅にいることができない。近況も話しづらい。ごめんなさい」

短く状況を伝えてくれました。身に危険はないか心配する私に、彼女は「大丈夫」そう返し、電話は切れました。

尤さんとようやく連絡がついたのはその4日後、6月4日の午後でした。電話口の声は重く、監視役としてそばにいるとみられる当局者らしき女性の声が聞こえました。

「しばらく自宅にいることができない。近況も話しづらい。ごめんなさい」

短く状況を伝えてくれました。身に危険はないか心配する私に、彼女は「大丈夫」そう返し、電話は切れました。

男たちに囲まれて警告、墓地に近づけず

あの日が近づくにつれて、天安門を東西に突き抜ける大通り「長安街」は異様な雰囲気に包まれていきました。前日3日午後、同僚のカメラマンが、多くの犠牲者が見つかった木※せい地という場所に向かいました。(※木へんに「犀」)

今は地下鉄の駅があり、隣には警察の派出所が設けられています。撮影機器が入ったリュックサックを開けようとした瞬間、十数人の男たちに取り囲まれ、立ち去るよう警告されました。

今は地下鉄の駅があり、隣には警察の派出所が設けられています。撮影機器が入ったリュックサックを開けようとした瞬間、十数人の男たちに取り囲まれ、立ち去るよう警告されました。

そして4日当日。犠牲者が埋葬されている北京郊外の共同墓地には、多くの警察官が配置され、厳戒態勢が敷かれていました。近づくことすら許されず、命日の墓参りに訪れる遺族への取材はできませんでした。

天安門の叫び、今も

「天安門事件は、中国共産党による『国民の虐殺』にほかならない」

遺族たちのこうした訴えは「人民のために奉仕する」という共産党の正当性を、根幹から揺るがすことになりかねない、そう政府は考えているのかもしれません。だからこそ、政府は沈黙を貫き、時がたち人々が事件を忘れ去るのをじっと待っているように感じます。

かつて、私に「知る必要はないよ」と語った父と同じように、多くの国民が知らされずにきた35年。

それでも中国国民のなかには、天安門広場で民主化を叫んだ若者たちと同じように、一党支配への不満や、社会への責任感を持つ人がいます。

遺族たちのこうした訴えは「人民のために奉仕する」という共産党の正当性を、根幹から揺るがすことになりかねない、そう政府は考えているのかもしれません。だからこそ、政府は沈黙を貫き、時がたち人々が事件を忘れ去るのをじっと待っているように感じます。

かつて、私に「知る必要はないよ」と語った父と同じように、多くの国民が知らされずにきた35年。

それでも中国国民のなかには、天安門広場で民主化を叫んだ若者たちと同じように、一党支配への不満や、社会への責任感を持つ人がいます。

おととし、中国政府のゼロコロナ政策への不満を背景に起きた抗議活動「白紙運動」。

そして去年、李克強前首相の急死後に各地で広がった追悼の動きと現指導部を暗に批判する追悼のことば。

私は、もう1つの祖国で今、事件とどう向き合うのか。

取材に応じてくれた張さんと尤さんの2人のことばを反芻しています。

「生きている間に事件の解決は見ないかもしれないが、それでもかまわない。

息絶えるその瞬間まで、生きているかぎり、訴え続ける。あなたも、この声を多くの人に届けてほしい」

(6月4日 ニュース7などで放送)

そして去年、李克強前首相の急死後に各地で広がった追悼の動きと現指導部を暗に批判する追悼のことば。

私は、もう1つの祖国で今、事件とどう向き合うのか。

取材に応じてくれた張さんと尤さんの2人のことばを反芻しています。

「生きている間に事件の解決は見ないかもしれないが、それでもかまわない。

息絶えるその瞬間まで、生きているかぎり、訴え続ける。あなたも、この声を多くの人に届けてほしい」

(6月4日 ニュース7などで放送)

中国総局記者

高島 浩

2012年入局

新潟局、国際部、政治部、広州支局を経て現所属

高島 浩

2012年入局

新潟局、国際部、政治部、広州支局を経て現所属