平年より遅い梅雨入りや暑さの影響で、農作物の生育に影響が出ています。

東京 立川市の小山三佐男さんが営む農園では、およそ160種類の野菜を栽培し、都内のレストランや店舗などに出荷しています。

小山さんによりますと、ことしは5月から暑い日が続き、6月に入ってからも野菜の生育に必要な十分な雨が降らないことから、畑の土が乾燥し、農作物への生育に影響が出ているということです。

“梅雨らしくない梅雨” 農作物に影響 体調不良訴える人も

ことしの梅雨入りは全国で平年より4日から16日遅くなりました。

平年より14日遅く、今月21日ごろに梅雨入りした関東甲信は統計を取り始めた1951年以来、3番目の遅さでした。

また、東京の都心では梅雨入りしたこの1週間で、まとまった雨量が観測されたのは2日だった一方、最高気温が30度以上の真夏日が4日など、梅雨に入ったのか感じにくい天気が続いています。

梅雨らしくない梅雨に、農作物や体調への影響を心配する声が上がっています。

十分な雨が降らず畑が乾燥 農作物に影響

サラダなどの生食用に使われる「かぶ」は、本来はみずみずしい食感が特徴です。

しかし、ことしは十分な水分が行き渡らず、実を割ってみると水分がなく、乾燥した状態になっています。

そのため、出荷する基準に達していないとして、栽培していたおよそ500キロすべてを廃棄する予定だということです。

小山さんの農園では、ここ数年、こうした暑さなどの影響による生育不良などで野菜を廃棄するケースが多いことから、東南アジアが原産のトウモロコシの栽培を始めるなど、暑さや乾燥した環境に強い品種の導入を進めているということです。

また、専用の機器で畑に水をまくなどの対策もしているということですが、今後も雨が少なく暑さが厳しい日が続いた場合には、影響がほかの野菜にも広がることを懸念しているということです。

「本当に雨降らない 不安や危機感を感じる」

小山三佐男さんは「曇りが多いというのが6月のイメージなんですけど、天気がいい6月で本当に困っています。本当に雨降らないし。もともと自然という計算ができないものを相手にしているが、近年はより難しい気候になっていて、不安や危機感を感じている。より多く作って、どれだけ残るかという対策をするしかないかもしれないですね」と話していました。

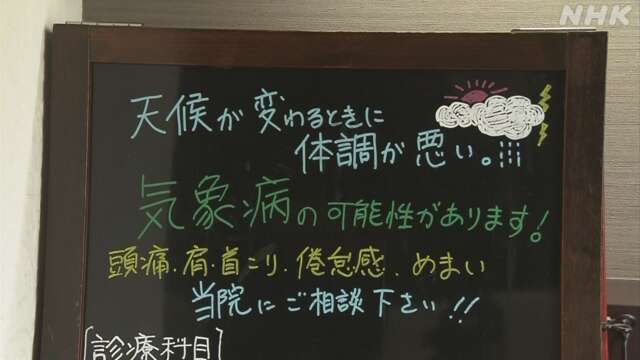

“気象病” 専門外来 体調不良訴える人が増加

暑さや例年より遅い梅雨入りによって、頭痛やけん怠感などの不調を訴える人が増えているといいます。

東京・世田谷区のクリニックでは「気象病」と呼ばれる、気圧や気温の変化による頭痛やけん怠感、メンタル面での不調などの症状をみる専門外来を設けています。

「せたがや内科・神経内科クリニック」の久手堅司院長によりますと、例年、気圧の変化が大きい梅雨の前後に受診に訪れる人がピークになるということです。

しかし、ことしは4月が東日本や北日本などで統計開始以降で最も高温となるなど異例な暑さとなったこともあり、4月から外来に訪れる人が増え始めたということです。

さらに、梅雨入りが遅かったり、梅雨入り後に雨が降らずに暑い日が多かったりなど天気が不安定な影響を受け、体調の不良を訴える人が相次いでいるということです。

“寒暖差や気圧の急激な変化 体調崩しやすい”

久手堅院長によると、寒暖差や気圧の急激な変化で自律神経が乱れると体調を崩しやすく、ホルモンバランスが乱れやすい女性や、デスクワークで長時間座っている人は血流が悪くなるなどして症状が出やすい傾向があるため、注意が必要だということです。

対策として『天気が悪いと体調が悪くなる』など、天気に影響を受けていることをまず把握すること、そのうえで、天気予報をこまめに確認し、天気が悪くなる予報の場合は早めに就寝するなどして十分な睡眠時間をとることが重要だとしています。

さらに軽い運動やぬるめの風呂への入浴を続けることで、汗をかいて体温調節しやすい体作りにつながり、自律神経の負担を減らす効果があるということです。

このほか、耳をつまんで30秒ほど引っ張るなどのマッサージをすることやタオルを使って首まわりのストレッチをすることで血流がよくなり症状の緩和や予防につながるということです。

「天気と結びつけて不調を把握すると対策しやすい」

久手堅院長は「体調の悪さがなぜ出ているか分からない人も多いと思うので、天気と結びつけて自分の不調がいつ出るのかを把握すると対策がしやすくなります。規則正しい生活を送り午前中にお日様の光を浴びることは生活リズムとしては理想です。自分で対策をしても改善しなければ医療機関に相談してほしい」と話していました。