排除?「仕切りのあるベンチ」を考える

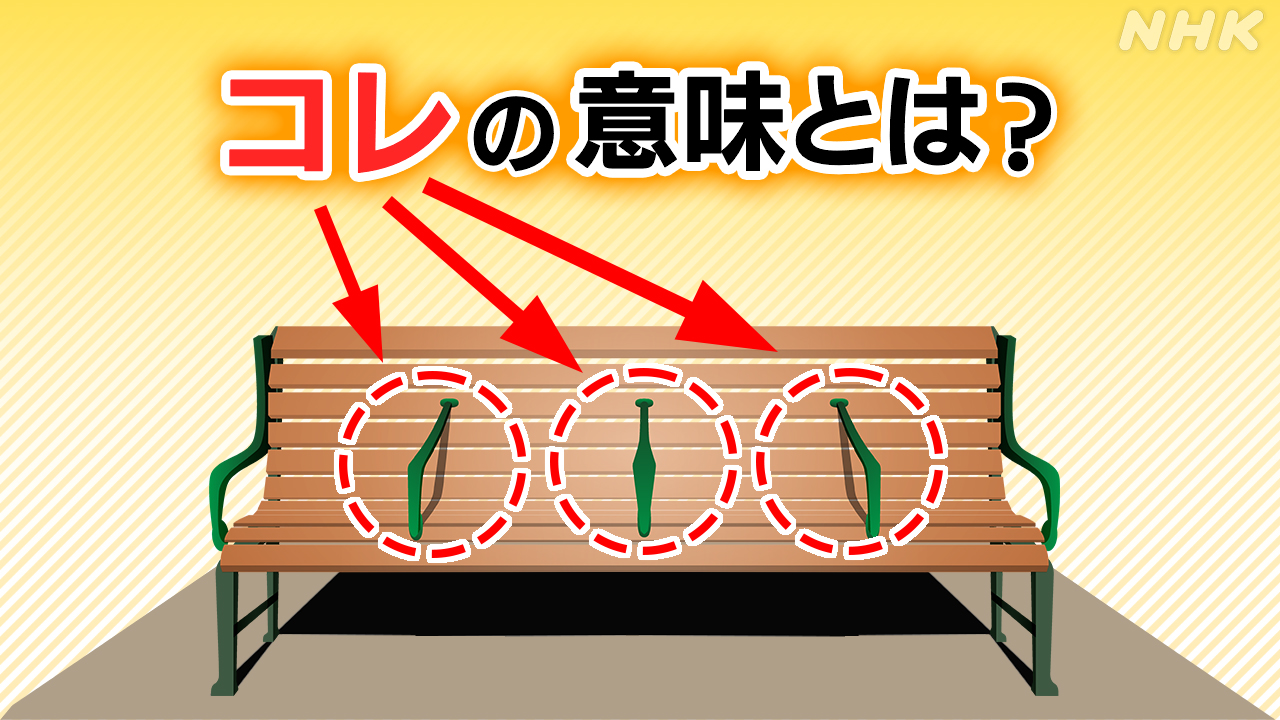

「仕切りのあるベンチ」をご存じですか?

横になることができず、路上生活者いわゆるホームレスの人たちを意図的に寄せつけないようにしているとして、その是非をめぐり全国で長年にわたり議論が続くベンチのことです。

では、そもそもこの仕切りは何なのか...? 取材を進めると、このベンチが生まれた、1つのいきさつが分かりました。

さらに専門家の見解、街の声やアンケートを通して「仕切りの意味」を改めて考えてみました。

(福岡放送局カメラマン 木内慧)

横になることができず、路上生活者いわゆるホームレスの人たちを意図的に寄せつけないようにしているとして、その是非をめぐり全国で長年にわたり議論が続くベンチのことです。

では、そもそもこの仕切りは何なのか...? 取材を進めると、このベンチが生まれた、1つのいきさつが分かりました。

さらに専門家の見解、街の声やアンケートを通して「仕切りの意味」を改めて考えてみました。

(福岡放送局カメラマン 木内慧)

福岡で増える仕切りのあるベンチ

博多駅前の大通りの歩道を歩くと、数人が並んで腰掛けられるベンチがいくつも目にとまります。

ベンチをよく見ると「ユニバーサル都市・福岡」と記されたプレートが貼られていました。

これは福岡市が2016年度から「ベンチプロジェクト」として普及しているもので、市内の歩道や公園などに650脚以上が設置されています。市が掲げる「ユニバーサル都市」とは、誰もが気軽に外出できる街という意味で、ベンチの設置のねらいもその一助とすることにあると言います。

これは福岡市が2016年度から「ベンチプロジェクト」として普及しているもので、市内の歩道や公園などに650脚以上が設置されています。市が掲げる「ユニバーサル都市」とは、誰もが気軽に外出できる街という意味で、ベンチの設置のねらいもその一助とすることにあると言います。

そして、このプレートが付いたベンチを見ていると、ある共通点に気付きます。どのベンチにも、座面を仕切るようにひじ掛けが2つ、取り付けられているのです。

実用新案登録されていた「仕切り」

この仕切りは、そもそもどのようないきさつで生まれたものなのでしょうか。取材を進めた結果、今回、背景の1つが見えてきました。

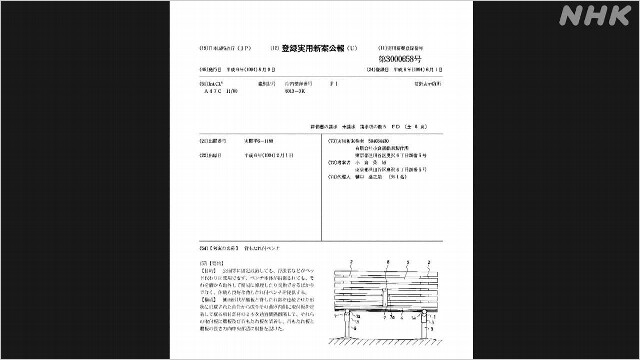

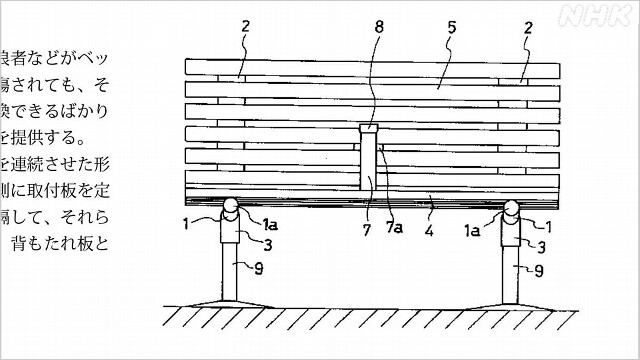

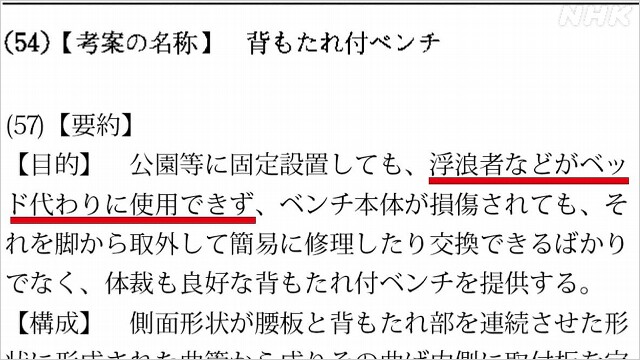

仕切りの歴史を調べる中で目にとまったのが、特許庁の記録です。これまでに出願された特許などの情報を検索することができるデータベースを調べると、30年前に登録された「背もたれ付ベンチ」というタイトルの実用新案登録が見つかりました。

その図面を見ると、今では街なかでよく見かける、座面に仕切りがついたベンチが描かれています。

目的の項目に目を移すと、冒頭に「浮浪者などがベッド代わりに使用できず」と記されています。

目的の項目に目を移すと、冒頭に「浮浪者などがベッド代わりに使用できず」と記されています。

実用新案とは、モノの形状や構造、またはその組み合わせに関わる考案を保護するための制度で、登録されると出願の日から10年間権利が存続します。

このことからベンチの座面の仕切りは当時、ホームレスの人たちの排除を目的の1つとして導入された側面があることが分かりました。

このことからベンチの座面の仕切りは当時、ホームレスの人たちの排除を目的の1つとして導入された側面があることが分かりました。

福岡市の担当者に聞いてみた

福岡市はどうして仕切りのあるベンチを設置しているのでしょうか。「ベンチプロジェクト」を進める市の担当課に聞きました。

Q.なぜ、仕切りのあるベンチの設置を進めているのでしょうか?

久田課長

「ご高齢の方などが立ち座りしやすいように、補助する目的で手すりを設置しています」

「ご高齢の方などが立ち座りしやすいように、補助する目的で手すりを設置しています」

Q.手すりは端にもつけられます。必ずしも、座面を仕切るようなタイプである必要はないのでは?

久田課長

「バス停付近の道路沿いなどに、ひと休みできる場所として設置を進めていますので、例えば、左右から座りやすいとか、ご高齢の方がどこに座ってもつかまりやすいような形として、このような形状を標準的と考えています」

「バス停付近の道路沿いなどに、ひと休みできる場所として設置を進めていますので、例えば、左右から座りやすいとか、ご高齢の方がどこに座ってもつかまりやすいような形として、このような形状を標準的と考えています」

Q.仕切りのあるベンチは、ホームレスの方などが使用できないようにする目的で考案された経緯があることは、知っていましたか?

久田課長

「そこまでの経緯は存じ上げていませんでした。ただ、ホームレスの方への支援は大切なことだと考えており、関係部署におきまして、巡回相談だとか、就労支援、居住支援など、さまざましておりまして、福岡市のホームレスの数というのは、基本的には減少傾向にあると考えております」

「そこまでの経緯は存じ上げていませんでした。ただ、ホームレスの方への支援は大切なことだと考えており、関係部署におきまして、巡回相談だとか、就労支援、居住支援など、さまざましておりまして、福岡市のホームレスの数というのは、基本的には減少傾向にあると考えております」

Q.一部で「排除ベンチ」だという意見があることは認識していますか?

久田課長

「そういったご意見をお持ちの方がいらっしゃるということは認識がございます。ただ、市の施策として、そういった趣旨、目的では実施していません」

「そういったご意見をお持ちの方がいらっしゃるということは認識がございます。ただ、市の施策として、そういった趣旨、目的では実施していません」

市民の皆さんにアンケート調査 その結果は

この仕切りを、市民の皆さんはどう考えているのでしょうか。

ことし5月、NHK福岡放送局の番組コーナー「バリサーチ」のLINE友だちを対象にアンケートを実施し、102人の方から回答を得ました。

ことし5月、NHK福岡放送局の番組コーナー「バリサーチ」のLINE友だちを対象にアンケートを実施し、102人の方から回答を得ました。

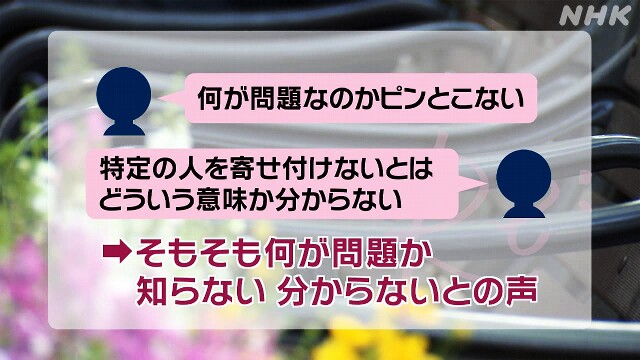

すると「何が問題なのかピンとこない」「特定の人を寄せつけないとはどういう意味か分からない」など、そもそも何が問題なのか知らない、分からないという声が多く寄せられました。

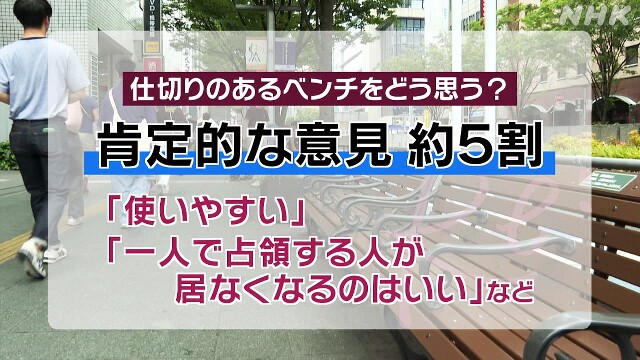

その上で「仕切りのあるベンチをどう思いますか?」という質問に対する回答を見てみると、肯定的な意見が約5割となりました。

その上で「仕切りのあるベンチをどう思いますか?」という質問に対する回答を見てみると、肯定的な意見が約5割となりました。

具体的には「使いやすい」「寝転がるなどひとりで占領する人がいなくなるのはいい」「コロナ禍以降、人との距離を気にする人が増えたため必要」「酔っ払い等が寝れない、座る場所がキープできてよいと思う」といった声がありました。

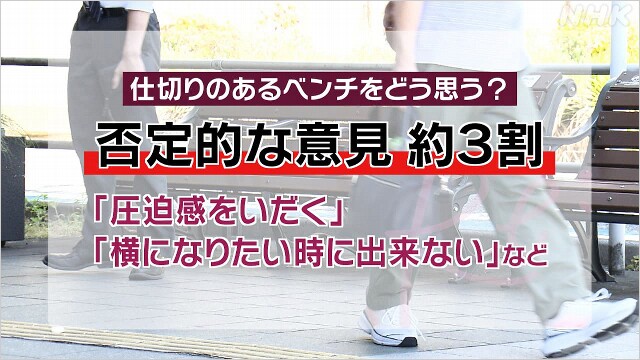

一方、否定的な意見は約3割で「圧迫感を抱く」「誰かが倒れた時に寝かせられないし、お子さん連れの方も使いづらいと思う」「かわいい孫との間に仕切りがありさみしさを感じる」といった声が寄せられました。

街なかでベンチを利用する人にも話を聞きましたが、そもそも仕切りについて意識したことがない、という人がほとんどでした。

街なかでベンチを利用する人にも話を聞きましたが、そもそも仕切りについて意識したことがない、という人がほとんどでした。

「社会包摂デザイン」の専門家は

仕切りのあるベンチについて、専門家はどう考えるのでしょうか。九州大学大学院の尾方義人教授を訪ねました。

尾方教授は「社会包摂デザイン」が専門。障害や性、国籍や貧困などの理由で社会から疎外されてきた人たちを含めた、あらゆる人たちが尊重される社会のあり方を研究しています。

尾方教授

「福岡市が、街なかに腰掛けられる場所をたくさんつくろうとしていること自体は、とてもいい考え方だと思います。ただ、ちょっと具合が悪くなった時に横になれたり、小さな子どものおむつ替えをしたりと、そういった使い方には仕切りがあると不便です。『ユニバーサル』という考え方からすれば、仕切りによって何かを『排除』しているのではないかと思われることが、福岡市にとってもあまりいいことではないと思います」

「福岡市が、街なかに腰掛けられる場所をたくさんつくろうとしていること自体は、とてもいい考え方だと思います。ただ、ちょっと具合が悪くなった時に横になれたり、小さな子どものおむつ替えをしたりと、そういった使い方には仕切りがあると不便です。『ユニバーサル』という考え方からすれば、仕切りによって何かを『排除』しているのではないかと思われることが、福岡市にとってもあまりいいことではないと思います」

尾方教授は「仕切りのあるベンチ」か「仕切りのないベンチ」の2項対立ではなく、市民とともに議論してよりよいあり方を探っていくことが重要だと言います。

尾方教授

「ホームレスの人たちも、高齢者や障害者の人たちも、誰もが使いやすいベンチをみんなで考えましょうという議論が生まれてくるのが理想だと思います。行政は、仕切りという条件をなぜ付けたのか、本当に福祉のために必要だったのか、正しく伝えて議論する必要があります。公共空間のベンチを、どういうふうにつくっていくのかということをみんなで話し合って考えましょうというふうになっていくと、包摂的な行政のマネージメントになっていくのではないでしょうか」

「ホームレスの人たちも、高齢者や障害者の人たちも、誰もが使いやすいベンチをみんなで考えましょうという議論が生まれてくるのが理想だと思います。行政は、仕切りという条件をなぜ付けたのか、本当に福祉のために必要だったのか、正しく伝えて議論する必要があります。公共空間のベンチを、どういうふうにつくっていくのかということをみんなで話し合って考えましょうというふうになっていくと、包摂的な行政のマネージメントになっていくのではないでしょうか」

地元で長年ホームレスを支える人は

「見えなくなると人は考えなくなる」

仕切りのあるベンチの課題をこう指摘するのが、北九州市を拠点に36年にわたってホームレス支援に取り組んできた、奥田知志さんです。

仕切りのあるベンチの課題をこう指摘するのが、北九州市を拠点に36年にわたってホームレス支援に取り組んできた、奥田知志さんです。

「私たちが小倉でやっている炊き出しは、コロナ禍のころは50人ほどだった参加者が、給付金の打ち切りなどもあり、最近では100人近くまで増えています。商業施設や友人の家などに身を寄せている、困窮している人たちは、目に入りにくいし、支援も届きにくい。仕切りがなかったベンチはホームレスの人々と、支援員の出会いの場でした。それが無くなれば、困っている状態の人がどんどんもぐっていく。『支える福祉』ができなくなります」

奥田さん

「街には実際にホームレス状態の人がいるのに、人と人とが共感でつながっていこうとするところが見えなくなると、人は考えなくなり、感じなくなります。共感したりとか、いい意味での同情ですよね。『自分だったら苦しいだろうな』という思いを自分事として考えることが難しくなる。そうすると、現実は一切変わらなくなります。誤解が無いように言いますが、ここにホームレスの人たちを住めるようにしてくれと、そんな単純なことを言っているわけではありません。人間がベンチで寝なければならない状態、これはだめなんですから。ひじ掛けが便利だという人も当然いて、すべてを無くすべきだと言っているわけではありません。一方で、これはどうなんですかね、というのは、やっぱり立ち止まって考えなくてはならないところにきているかなと思います」

「街には実際にホームレス状態の人がいるのに、人と人とが共感でつながっていこうとするところが見えなくなると、人は考えなくなり、感じなくなります。共感したりとか、いい意味での同情ですよね。『自分だったら苦しいだろうな』という思いを自分事として考えることが難しくなる。そうすると、現実は一切変わらなくなります。誤解が無いように言いますが、ここにホームレスの人たちを住めるようにしてくれと、そんな単純なことを言っているわけではありません。人間がベンチで寝なければならない状態、これはだめなんですから。ひじ掛けが便利だという人も当然いて、すべてを無くすべきだと言っているわけではありません。一方で、これはどうなんですかね、というのは、やっぱり立ち止まって考えなくてはならないところにきているかなと思います」

“無意識に”排除してしまってはいないか

福岡市の住宅街にある公園。長いベンチには高さ10センチほどの仕切りが5つ連なっていました。このうちせめて1つでも取り外せば、少なくとも遊び疲れた子どもは寝そべって休めるのではないか。一部がもし、もう少し高さのあるひじ掛けならば、お年寄りや障害のある人も利用しやすいのではないか。尾方教授や奥田さんが言うように、ユニバーサル、多様性は、極論ではなくその間のどこかにあるのかもしれません。

今回の取材を通じてもう1つ感じたのが、知らず知らずのうちに社会から誰かが「排除」されているのではないかという怖さです。

仕切りをめぐっては長年議論がある一方で、福岡市は経緯を把握しておらず、街なかで話を聞いても、仕切りについて意識している人はほとんどいませんでした。ホームレスの方たちが人知れず「排除」されていたように、身近な誰かを気付かずに「排除」しているということはないのか。取材者として、一市民として、引き続き考えていきたいと思います。

(5月31日福岡県域「ロクいち!福岡」で放送)

今回の取材を通じてもう1つ感じたのが、知らず知らずのうちに社会から誰かが「排除」されているのではないかという怖さです。

仕切りをめぐっては長年議論がある一方で、福岡市は経緯を把握しておらず、街なかで話を聞いても、仕切りについて意識している人はほとんどいませんでした。ホームレスの方たちが人知れず「排除」されていたように、身近な誰かを気付かずに「排除」しているということはないのか。取材者として、一市民として、引き続き考えていきたいと思います。

(5月31日福岡県域「ロクいち!福岡」で放送)

福岡放送局カメラマン

木内 慧

2019年入局

福岡放送局勤務6年目。

これまで、県の選挙啓発事業のあり方を問うたり、映画『福田村事件』を通して歴史について考えてみたりと、日々の取材で感じた違和感を深掘りしてきました。座右の銘は「流れに抗して」。

木内 慧

2019年入局

福岡放送局勤務6年目。

これまで、県の選挙啓発事業のあり方を問うたり、映画『福田村事件』を通して歴史について考えてみたりと、日々の取材で感じた違和感を深掘りしてきました。座右の銘は「流れに抗して」。