“25年卒”売り手市場というけれど…障害ある学生の就職活動は

来年春に卒業する大学生などの就職活動。最近は「売り手市場」という声をよく聞きます。

しかし、一筋縄ではいかないという学生もいます。会場にたどりつくことが物理的に難しい、グループ面接で他人の会話に追いつけない……。

障害のある学生にとって、就職活動はハードルが高い面もあるのが現実です。

(水戸放送局 記者 國友真理子)

しかし、一筋縄ではいかないという学生もいます。会場にたどりつくことが物理的に難しい、グループ面接で他人の会話に追いつけない……。

障害のある学生にとって、就職活動はハードルが高い面もあるのが現実です。

(水戸放送局 記者 國友真理子)

障害者の大学 就活の課題は

茨城県つくば市にある筑波技術大学。

聴覚や視覚に障害のある学生のための唯一の国立大学です。

在籍者は300人余り。聴覚障害のある学生がものづくりやデザインなど、視覚障害のある学生が情報技術や理学療法などを学んでいます。

聴覚や視覚に障害のある学生のための唯一の国立大学です。

在籍者は300人余り。聴覚障害のある学生がものづくりやデザインなど、視覚障害のある学生が情報技術や理学療法などを学んでいます。

この大学でも就職活動が本格化しています。

一般の採用ルートで就職を希望する人もいれば、障害者などを対象にした採用に応募する人もいますが、学生に話を聞くと、難しさを感じたり、配慮してもらったりと、さまざまな経験をするといいます。

一般の採用ルートで就職を希望する人もいれば、障害者などを対象にした採用に応募する人もいますが、学生に話を聞くと、難しさを感じたり、配慮してもらったりと、さまざまな経験をするといいます。

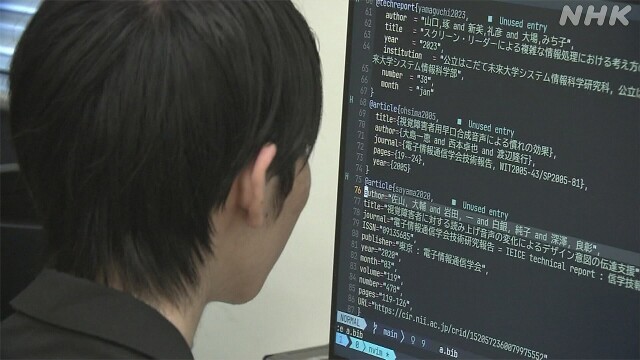

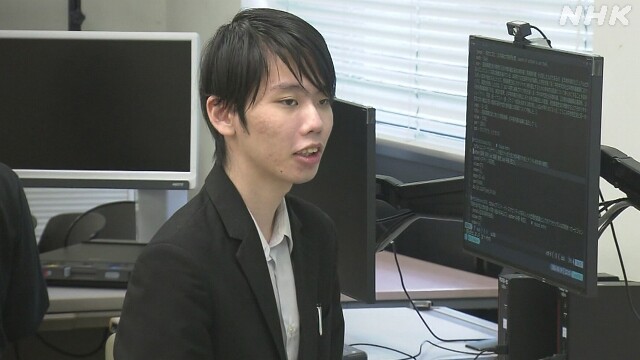

先天性の弱視の障害がある4年生の学生は、大学で学んだ情報技術をいかせるIT企業から、一般の新卒採用で内々定を得ることができました。

知らない場所に歩いて行くのは難しいため案内を申し出たところ、担当者が最終面接の会場の最寄り駅まで迎えにきてくれたといいます。

選考過程で実施されることの多いパソコンを使った「適性検査」は、時間内に回答できない心配がありましたが、応募した企業から免除を提案してもらったこともあります。

ただ、こうした対応ばかりではないとも感じています。

知らない場所に歩いて行くのは難しいため案内を申し出たところ、担当者が最終面接の会場の最寄り駅まで迎えにきてくれたといいます。

選考過程で実施されることの多いパソコンを使った「適性検査」は、時間内に回答できない心配がありましたが、応募した企業から免除を提案してもらったこともあります。

ただ、こうした対応ばかりではないとも感じています。

鎌滝憂也さん

「周囲では、適性検査の受検は難しいと伝えても、企業によっては対応してもらえないという話も多く聞きます。企業側には障害がある中でどう仕事ができるか見てほしいです」

「周囲では、適性検査の受検は難しいと伝えても、企業によっては対応してもらえないという話も多く聞きます。企業側には障害がある中でどう仕事ができるか見てほしいです」

大学が5月に開いた、3年生向けのインターンの説明会に参加していた聴覚障害のある学生からも「エンジニアとして働きたいですが、グループ面接では、ほかの人の会話に追いつけず評価が下がってしまわないか心配です。できれば個別に面接してほしいです」という声が聞かれました。

大学によりますと、オンライン面接の普及もあって、学生にとってチャンスは増えているといいます。

大学では、学生たちに「できることは自分でやる」という方針で臨んでもらっていますが、企業側にもきめ細かい対応を望んでいます。

たとえば、「適性検査」が全盲の学生が使う読み上げソフトに対応していないこともあれば、聴覚障害者のために音声を文字に変換する機能を使っても、情報がどうしても不足することもあるためです。

大学では、学生たちに「できることは自分でやる」という方針で臨んでもらっていますが、企業側にもきめ細かい対応を望んでいます。

たとえば、「適性検査」が全盲の学生が使う読み上げソフトに対応していないこともあれば、聴覚障害者のために音声を文字に変換する機能を使っても、情報がどうしても不足することもあるためです。

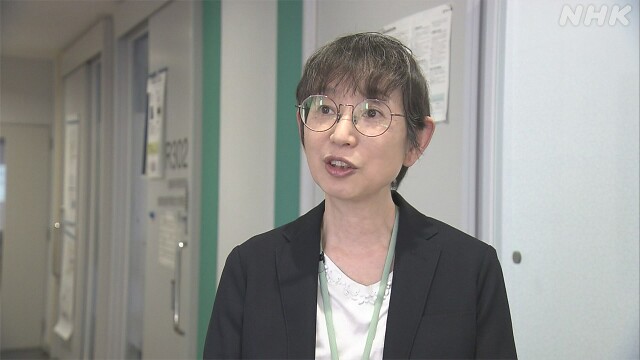

加藤伸子教授

「学生によってどのような方法でコミュニケーションをとるのがよいかは異なるので、どういった配慮が必要か、そのつど確認してもらえるとありがたい。コミュニケーションの工夫をしてもらえれば、活躍の幅は大きい学生たちだと思う」

「学生によってどのような方法でコミュニケーションをとるのがよいかは異なるので、どういった配慮が必要か、そのつど確認してもらえるとありがたい。コミュニケーションの工夫をしてもらえれば、活躍の幅は大きい学生たちだと思う」

障害者採用での取り組み 「検討なし」56%

日本学生支援機構のおととしの調査では、全国の大学などに在籍している障害のある学生はおよそ4万4000人います。

大手人材情報会社「マイナビ」によりますと、企業側は人手不足が進んでいることや義務づけられる法定雇用率の引き上げなどを背景に、障害者の新卒採用を増やしているという実感があるそうです。

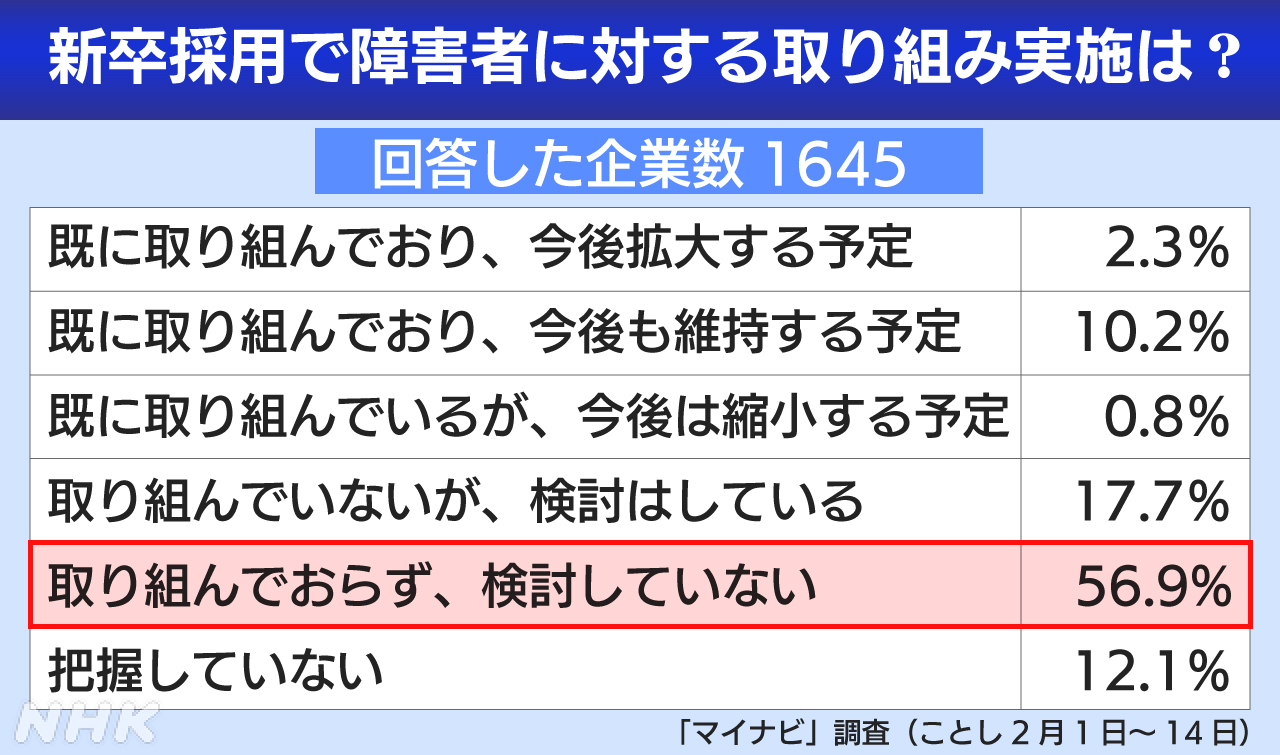

ただ、ことし2月に行った調査では、課題も浮き彫りになりました。

新卒採用で障害者に対する何らかの取り組みを実施しているか尋ねたところ、回答した1645の企業のうち、「すでに取り組んでいる」と回答した企業は13%。

一方、「取り組んでおらず、検討していない」という回答は56%に上ったのです。

大手人材情報会社「マイナビ」によりますと、企業側は人手不足が進んでいることや義務づけられる法定雇用率の引き上げなどを背景に、障害者の新卒採用を増やしているという実感があるそうです。

ただ、ことし2月に行った調査では、課題も浮き彫りになりました。

新卒採用で障害者に対する何らかの取り組みを実施しているか尋ねたところ、回答した1645の企業のうち、「すでに取り組んでいる」と回答した企業は13%。

一方、「取り組んでおらず、検討していない」という回答は56%に上ったのです。

多様な人材を求める機運が高まる中で、採用活動への反映はまだ十分とは言えないようです。

採用を工夫する企業も

企業の中には、障害のある学生にどうしたら十分に力を発揮してもらえるか、試行錯誤しているところもあります。

住宅設備大手のLIXILは、10年ほど前から障害者の採用に力を入れているといいます。

風呂やトイレなど、あらゆる人が使う設備を手がける会社として、多様な人材の確保が重要だと考えたからです。

2018年の新卒採用では、障害者の選考過程を設けました。

風呂やトイレなど、あらゆる人が使う設備を手がける会社として、多様な人材の確保が重要だと考えたからです。

2018年の新卒採用では、障害者の選考過程を設けました。

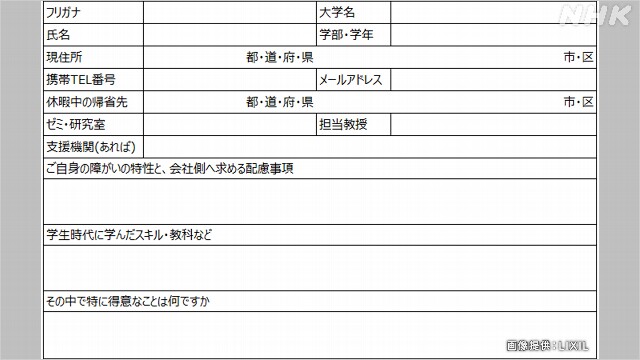

会社では選考が始まる際、どんな対応をしてほしいか、学生に書いて提出してもらっています。

そして、筆記試験の際に視覚障害の学生には拡大鏡の使用を認めたり、聴覚障害の学生には、試験官が手ぶりを使って開始の合図を出したりしています。必要だと判断すれば、面接の際に手話通訳を手配することもあります。

こうした結果、障害者の雇用率は年々増え、法定雇用率も上回っているといいます。

バリアフリーの商品の開発にもつながるなど、企業活動にプラスの効果も出ているということですが、部署によって偏りがあり、今後も採用を増やしたいと考えています。

そして、筆記試験の際に視覚障害の学生には拡大鏡の使用を認めたり、聴覚障害の学生には、試験官が手ぶりを使って開始の合図を出したりしています。必要だと判断すれば、面接の際に手話通訳を手配することもあります。

こうした結果、障害者の雇用率は年々増え、法定雇用率も上回っているといいます。

バリアフリーの商品の開発にもつながるなど、企業活動にプラスの効果も出ているということですが、部署によって偏りがあり、今後も採用を増やしたいと考えています。

高橋利治リーダー

「多様な人材がいることで、物の見方が変わってイノベーションが生まれ、会社の新しい力になっていく。こうした雰囲気を醸成する職場づくりへチャレンジを続けている」

「多様な人材がいることで、物の見方が変わってイノベーションが生まれ、会社の新しい力になっていく。こうした雰囲気を醸成する職場づくりへチャレンジを続けている」

大事なのは「双方のコミュニケーション」

障害のある学生の就職活動、そして、企業の障害者の採用をどう考えるか。

障害者の人材紹介を手がけるマイナビパートナーズの守屋優さんは、当面、3つの課題への対応が必要になると指摘します。

障害者の人材紹介を手がけるマイナビパートナーズの守屋優さんは、当面、3つの課題への対応が必要になると指摘します。

まずは、障害者の採用に取り組めていない企業がまだ多いことです。

企業側に「この仕事は無理なのではないか」というバイアスや、「どう受け入れるのかわからない」という戸惑いがあるのではないかといいます。

学生側もこうした企業への応募に慎重で、企業側が動き出すきっかけが少ないことも背景にあるとみています。

企業側に「この仕事は無理なのではないか」というバイアスや、「どう受け入れるのかわからない」という戸惑いがあるのではないかといいます。

学生側もこうした企業への応募に慎重で、企業側が動き出すきっかけが少ないことも背景にあるとみています。

2つめは、障害の種類や程度に応じた対応や配慮です。

障害者への理解や配慮は進んできた部分もあるものの、一部の身体障害や精神障害、発達障害、知的障害などへの対応はまだ十分ではないといいます。

障害者への理解や配慮は進んできた部分もあるものの、一部の身体障害や精神障害、発達障害、知的障害などへの対応はまだ十分ではないといいます。

3つめは、採用後の定着です。

学生側は、自分の個性や障害にあった会社を選ぶのが難しく、その後、仕事を離れざるをえないケースもあるため、企業側には採用後も定着し活躍してもらうという意識が必要になるとしています。

学生側は、自分の個性や障害にあった会社を選ぶのが難しく、その後、仕事を離れざるをえないケースもあるため、企業側には採用後も定着し活躍してもらうという意識が必要になるとしています。

そして、重要になるのは、企業側と学生側のコミュニケーションだといいます。

守屋優事業部長

「学生たちは不利になるのではないかと考えて、どこまで自分の障害について話していいのか迷っている。企業側は学生とコミュニケーションをとって、苦手なことや必要な配慮、得意なことについて引き出してほしい。そうすることで合理的配慮ができ、活躍してもらえるし、ダイバーシティーや労働力の確保につながり、企業の力にもなる」

「学生たちは不利になるのではないかと考えて、どこまで自分の障害について話していいのか迷っている。企業側は学生とコミュニケーションをとって、苦手なことや必要な配慮、得意なことについて引き出してほしい。そうすることで合理的配慮ができ、活躍してもらえるし、ダイバーシティーや労働力の確保につながり、企業の力にもなる」

双方が理解・協力しながら

就職・採用の段階で、学生と企業が「無理かもしれない」という思い込みをなくし、コミュニケーションを取りながら進めていく。

障害者がやりがいを持って働き、企業も成果を生み出していくための取り組みが求められています。

(6月17日「おはよう日本」で放送)

障害者がやりがいを持って働き、企業も成果を生み出していくための取り組みが求められています。

(6月17日「おはよう日本」で放送)

水戸放送局

國友真理子

秋田放送局を経て水戸放送局

茨城県政や経済分野を担当

國友真理子

秋田放送局を経て水戸放送局

茨城県政や経済分野を担当