実感なき「給料アップ」 世界比較で愕然… ホントの要因は?

「賃上げ、33年ぶりの高水準」

「初任給5万円以上の大幅増額」

「年収大幅増」

2024年春以降、メディアのヘッドラインを飾ってきた文言の数々です。賃上げの動きは確実に加速しているものの、生活実感はどうかというと、むしろ逆という人が多いのではないでしょうか。

日本の賃金を各国と比較するとその差に愕然(がくぜん)とします。日本はなぜこうまで賃金が上がりにくいのか。複雑な構造要因をひもときます。

(国際部デスク 豊永博隆)

「初任給5万円以上の大幅増額」

「年収大幅増」

2024年春以降、メディアのヘッドラインを飾ってきた文言の数々です。賃上げの動きは確実に加速しているものの、生活実感はどうかというと、むしろ逆という人が多いのではないでしょうか。

日本の賃金を各国と比較するとその差に愕然(がくぜん)とします。日本はなぜこうまで賃金が上がりにくいのか。複雑な構造要因をひもときます。

(国際部デスク 豊永博隆)

物価上昇再び

スナック菓子「じゃがりこ」。

私にとっておつまみに欠かせない1品ですが、6月から160円前後から170円前後に値上げされました。(じゃがりこサラダ57gの場合)

私にとっておつまみに欠かせない1品ですが、6月から160円前後から170円前後に値上げされました。(じゃがりこサラダ57gの場合)

食用油や包材などの値上がり、燃料費の高止まりなどが要因だといいます。

オレンジジュースやチョコレートなども値上がりしました。

物価上昇が再び加速しています。

6月21日に発表された5月の生鮮食品を除く消費者物価指数の伸びは前の年の同じ月と比べて2.5%上昇。

4月の2.2%から伸び率が拡大しました。

生鮮食品も含む総合指数は2.8%の上昇となり、物価高がずしりと家計の負担にのしかかっています。

オレンジジュースやチョコレートなども値上がりしました。

物価上昇が再び加速しています。

6月21日に発表された5月の生鮮食品を除く消費者物価指数の伸びは前の年の同じ月と比べて2.5%上昇。

4月の2.2%から伸び率が拡大しました。

生鮮食品も含む総合指数は2.8%の上昇となり、物価高がずしりと家計の負担にのしかかっています。

実質賃金 25か月連続マイナス

こうした物価高は、生活実感に近いといわれる実質賃金を押し下げます。

物価の上昇分を反映させた実質賃金は4月分までで25か月連続マイナス、つまり2年もの間、賃金の上昇率より物価の伸びが上回っている状況なのです。

物価の上昇分を反映させた実質賃金は4月分までで25か月連続マイナス、つまり2年もの間、賃金の上昇率より物価の伸びが上回っている状況なのです。

経団連は5月20日、2024年の春闘の1次集計結果を発表。

大手企業の定期昇給とベースアップを合わせた賃上げ率は5.58%で、1次集計としては過去最高、最終集計との比較でも1991年の5.6%以来、33年ぶりの5%超えという高水準だったと説明しています。

こうした賃上げが働く人の給料に実際に反映され、データで確認できそうなのが8月から9月ぐらいとみられています。

「年収大幅増」が実現されれば、働く人たちにとってこんなにうれしいことはありません。

しかし、物価高が続くと、せっかくの賃上げの動きが打ち消されてしまいかねない状況となっているのです。

大手企業の定期昇給とベースアップを合わせた賃上げ率は5.58%で、1次集計としては過去最高、最終集計との比較でも1991年の5.6%以来、33年ぶりの5%超えという高水準だったと説明しています。

こうした賃上げが働く人の給料に実際に反映され、データで確認できそうなのが8月から9月ぐらいとみられています。

「年収大幅増」が実現されれば、働く人たちにとってこんなにうれしいことはありません。

しかし、物価高が続くと、せっかくの賃上げの動きが打ち消されてしまいかねない状況となっているのです。

私たちの賃金 世界と比べると…

気になるこの先の賃金上昇の動きですが、世界と比べて私たちの賃金はどうなっているのでしょうか。

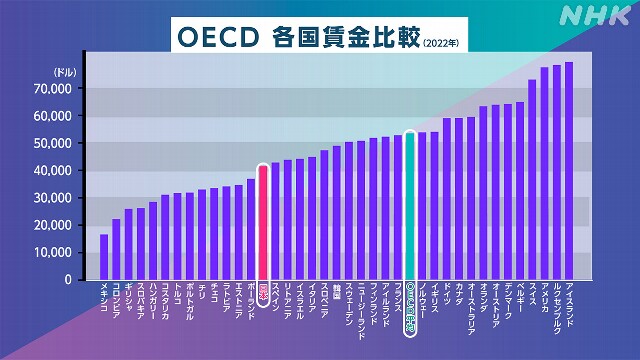

OECD=経済協力開発機構がまとめている加盟国の平均賃金データ(2022年が最新)が衝撃的です。

OECD=経済協力開発機構がまとめている加盟国の平均賃金データ(2022年が最新)が衝撃的です。

日本は38か国中、25位となっています。

このデータはOECDの説明では「国民経済計算に基づく賃金総額を、経済全体の平均雇用者数で割り、全雇用者の週平均労働時間に対するフルタイム雇用者1人当たりの週平均労働時間の割合を掛けることで得られる」となっています。

名目の年収ベースということになります。

OECD加盟国平均より、1万1000ドル余り低く(22年当時の1ドル=130円換算で143万円程度低い)日本より下位なのはポーランドやポルトガル、ハンガリー、ギリシャ、メキシコなどの国々です。

このデータはOECDの説明では「国民経済計算に基づく賃金総額を、経済全体の平均雇用者数で割り、全雇用者の週平均労働時間に対するフルタイム雇用者1人当たりの週平均労働時間の割合を掛けることで得られる」となっています。

名目の年収ベースということになります。

OECD加盟国平均より、1万1000ドル余り低く(22年当時の1ドル=130円換算で143万円程度低い)日本より下位なのはポーランドやポルトガル、ハンガリー、ギリシャ、メキシコなどの国々です。

2014年に韓国に抜かれ、2019年にはイスラエルに抜かれたことが公表されました。

長期で比較してもマイナス!

より長期でみた賃金上昇率を比較してみます。

こちらのグラフはニッセイ基礎研究所がまとめた日米欧6か国の物価上昇を加味した1人あたりの実質賃金上昇率で、1999年1-3月期を100として、算出したものです。

日本はずっと低迷が続いているのが分かります。

2023年10-12月期を比べると、イギリス42%、アメリカ34%、ドイツ12%とあがっていますが、日本はマイナス2%。

日本より低いのはイタリアのマイナス5.9%だけです。

長期でみて、賃金があがっていないことが明確です。

日本はずっと低迷が続いているのが分かります。

2023年10-12月期を比べると、イギリス42%、アメリカ34%、ドイツ12%とあがっていますが、日本はマイナス2%。

日本より低いのはイタリアのマイナス5.9%だけです。

長期でみて、賃金があがっていないことが明確です。

複雑な構造要因の存在

なぜ日本はこんなにも賃金があがらなかったのか。

2024年の「賃上げブーム」は本当に軌道に乗るのか。

そんな疑問もわいてきます。

2024年の「賃上げブーム」は本当に軌道に乗るのか。

そんな疑問もわいてきます。

今の賃金上昇が持続的なものになるかどうかは過去を振り返る必要がありそうです。

そこには複雑な構造要因が横たわっていました。

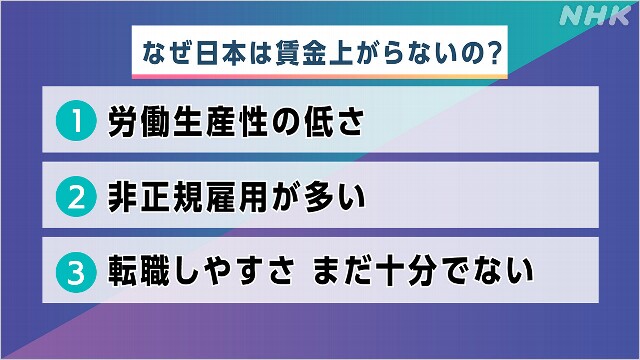

賃金が上がらなかった要因は大きくわけて3つあると多くの専門家が指摘します。

そこには複雑な構造要因が横たわっていました。

賃金が上がらなかった要因は大きくわけて3つあると多くの専門家が指摘します。

【1】労働生産性の低さ

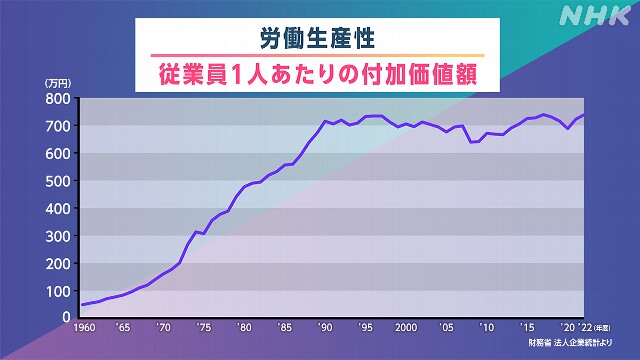

労働生産性とはどれだけ高い付加価値を、働く人が生み出せるかという定義です。

日本の労働生産性は1970年代から90年にかけてずっと上昇を続けてきましたが、1995年ぐらいからほとんどあがっていないことが分かります。

国際比較をしても日本生産性本部によれば2022年のデータで、時間あたりの労働生産性はOECD加盟38か国中30位、順位は1970年以降で最も低くなっています。

国際比較をしても日本生産性本部によれば2022年のデータで、時間あたりの労働生産性はOECD加盟38か国中30位、順位は1970年以降で最も低くなっています。

規模が小さく、効率性が低い企業が多い

なぜ、日本の労働生産性が低いのか。

ひとつの要因に規模の小さな企業が多いことが指摘されています。

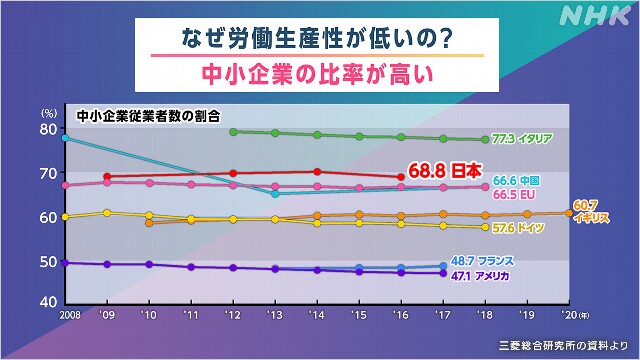

すべての従業員数に対する中小企業の従業員数の割合、つまりどれだけ中小企業で働いている人が多いかを示すデータがあります。

なぜ、日本の労働生産性が低いのか。

ひとつの要因に規模の小さな企業が多いことが指摘されています。

すべての従業員数に対する中小企業の従業員数の割合、つまりどれだけ中小企業で働いている人が多いかを示すデータがあります。

日本は68.8%と、ドイツ(57.6%)やフランス(48.7%)、アメリカ(47.1%)と比べて割合が高いことが分かります。

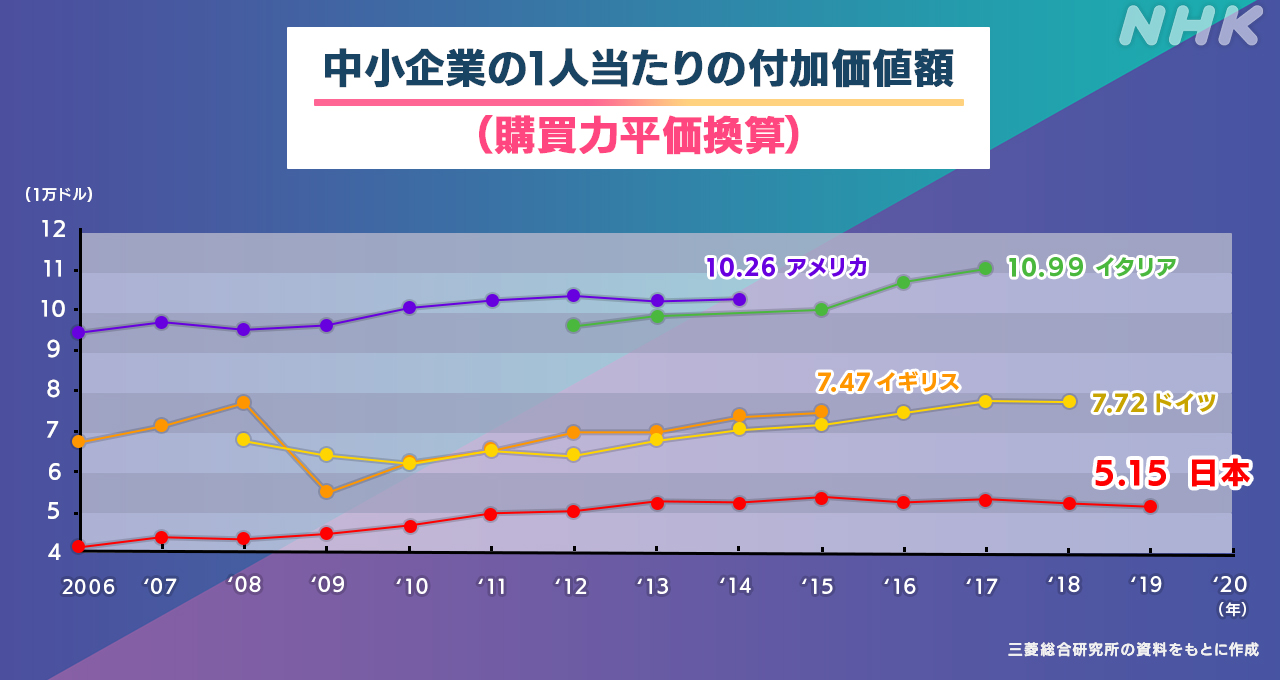

そして、従業員1人あたりの付加価値額を比較すると欧米各国より低いことがうかがえます。

そして、従業員1人あたりの付加価値額を比較すると欧米各国より低いことがうかがえます。

規模の小さな企業が非効率な経営を続けることで付加価値があがらない、賃金もあげにくい、こういう構図が浮かびあがってきます。

政府はこれまで中小企業支援策を次々と打ち出してきました。

銀行はバブル崩壊後、「雨が降ったら傘を取り上げる」と言われた、経営が悪くなるとすぐに融資を引き上げる姿勢が批判を浴び、金融庁の指導のもと、「雨が降らなくても傘を差し出す姿勢」を鮮明にして、積極融資を続けてきました。

日銀の大規模な金融緩和が続き、マネーがあふれかえったことで、誰もがお金を借りやすくなり、結果として限界的な企業が温存されてしまうマイナス面も指摘されています。

政府はこれまで中小企業支援策を次々と打ち出してきました。

銀行はバブル崩壊後、「雨が降ったら傘を取り上げる」と言われた、経営が悪くなるとすぐに融資を引き上げる姿勢が批判を浴び、金融庁の指導のもと、「雨が降らなくても傘を差し出す姿勢」を鮮明にして、積極融資を続けてきました。

日銀の大規模な金融緩和が続き、マネーがあふれかえったことで、誰もがお金を借りやすくなり、結果として限界的な企業が温存されてしまうマイナス面も指摘されています。

デジタル化の遅れ

また、大企業、中小企業問わず、デジタル投資の遅れは深刻です。

コロナ禍で日本企業のデジタル化が遅れていることが鮮明になったとはよく聞きましたが、デジタル化の遅れは効率的な経営を阻み、労働生産性の低迷につながっているのです。

また、大企業、中小企業問わず、デジタル投資の遅れは深刻です。

コロナ禍で日本企業のデジタル化が遅れていることが鮮明になったとはよく聞きましたが、デジタル化の遅れは効率的な経営を阻み、労働生産性の低迷につながっているのです。

【2】非正規雇用の多さ

非正規雇用の多さも賃金が上がらない要因として指摘されています。

日本の非正規雇用は20年、30年のスパンで見ると増えています。

1984年(2月)には雇用者全体に占める割合はおよそ15%でしたが、直近2023年は雇用者全体の37%を占めています。

厚生労働省の統計によれば賃金差が大きく、正社員の平均が年収336万円に対して非正規は226万円と110万円近く、32%余りも低いのです。

非正規雇用が増えた要因はさまざま指摘されていますが、主なものでも以下があげられます。

1984年(2月)には雇用者全体に占める割合はおよそ15%でしたが、直近2023年は雇用者全体の37%を占めています。

厚生労働省の統計によれば賃金差が大きく、正社員の平均が年収336万円に対して非正規は226万円と110万円近く、32%余りも低いのです。

非正規雇用が増えた要因はさまざま指摘されていますが、主なものでも以下があげられます。

・企業側がバブル崩壊後、雇用の調整コストが低いからと採用を増やした

・製造業のシェアが低下、柔軟な働き方が多いサービス業の比率があがった

・働き手側も柔軟な働き方がいいという人が増えた

・製造業のシェアが低下、柔軟な働き方が多いサービス業の比率があがった

・働き手側も柔軟な働き方がいいという人が増えた

これに加えて、子育てをしながら働く女性が増えていますが、出産後に非正規雇用を選択する人が多いという実情もあります。

企業側の理解が足りず、時間的な制約もあり、産休・育休後にやむなく非正規雇用を選択している側面もあるようです。

企業側の理解が足りず、時間的な制約もあり、産休・育休後にやむなく非正規雇用を選択している側面もあるようです。

【3】転職のしやすさが不十分

最近、電車内の中づり広告で転職サイトのPRをよく目にします。

人手不足によって以前より転職市場が活性化しているのは間違いなさそうですが、まだまだ不十分だとも言われています。

転職のしやすさ=「労働市場の流動化」とよくいわれますが、適材適所、より自分の能力を発揮できる会社に働く人が移ることで、1人1人の付加価値が高まり、会社もそれを評価することで賃金があがる構造をつくりだすことが重要です。

人手不足によって以前より転職市場が活性化しているのは間違いなさそうですが、まだまだ不十分だとも言われています。

転職のしやすさ=「労働市場の流動化」とよくいわれますが、適材適所、より自分の能力を発揮できる会社に働く人が移ることで、1人1人の付加価値が高まり、会社もそれを評価することで賃金があがる構造をつくりだすことが重要です。

アメリカ人は平均11回転職

直接比較はできませんが、転職社会アメリカでは、1人が一生のうちに平均11回、職を変わるとの統計があります。(アメリカ労働省の調査)

直接比較はできませんが、転職社会アメリカでは、1人が一生のうちに平均11回、職を変わるとの統計があります。(アメリカ労働省の調査)

さすがにこの転職文化を日本にそのまま導入することはできませんが、アメリカでは会社をうまく導けない経営者からはさっさと従業員が去って、別の会社に移ってしまうという傾向があり、それが経営者に対する従業員側からの監視や圧力になっているといいます。

賃金を上げずに、内部留保をため込み、明確な成長ビジョンを描けない経営者は、株主からだけでなく、働く従業員からも通知表を突きつけられ、退出を迫られるというわけです。

これが企業の競争力や収益力、生産性を高めることに貢献しているひとつの要因です。

賃金を上げずに、内部留保をため込み、明確な成長ビジョンを描けない経営者は、株主からだけでなく、働く従業員からも通知表を突きつけられ、退出を迫られるというわけです。

これが企業の競争力や収益力、生産性を高めることに貢献しているひとつの要因です。

持続的な賃上げには何をすれば?

今後、日本で持続的な賃上げを実現していくにはどうしたらいいのでしょうか。

日米欧の賃金比較を調査しているニッセイ基礎研究所の高山武士 主任研究員は、輸入に依存する日本のエネルギーコストの高さを改善することと、企業が利益を人件費に惜しみなく還元していくことが大事だと指摘します。

日米欧の賃金比較を調査しているニッセイ基礎研究所の高山武士 主任研究員は、輸入に依存する日本のエネルギーコストの高さを改善することと、企業が利益を人件費に惜しみなく還元していくことが大事だと指摘します。

高山武士 主任研究員

「日本は原油や天然ガスなどのエネルギー資源の多くを輸入に依存しており、商品価格が上昇すると輸出物価よりも輸入物価が上昇し、実質賃金の上昇を抑え込む要因となっています。

ドイツはロシアのウクライナ侵攻前はロシアからの安価な天然ガスを調達できたことでエネルギーコストを抑え、実質賃金向上にもつなげてきました。日本も長期的にはエネルギーコストを抑える取り組みが不可欠です。

また、日本の上場企業は2024年3月期の決算で最終利益が3期連続で過去最高を更新したと報じられています。利益を人件費にしっかり還元していくことが持続的な賃上げには必要だと思います」

「日本は原油や天然ガスなどのエネルギー資源の多くを輸入に依存しており、商品価格が上昇すると輸出物価よりも輸入物価が上昇し、実質賃金の上昇を抑え込む要因となっています。

ドイツはロシアのウクライナ侵攻前はロシアからの安価な天然ガスを調達できたことでエネルギーコストを抑え、実質賃金向上にもつなげてきました。日本も長期的にはエネルギーコストを抑える取り組みが不可欠です。

また、日本の上場企業は2024年3月期の決算で最終利益が3期連続で過去最高を更新したと報じられています。利益を人件費にしっかり還元していくことが持続的な賃上げには必要だと思います」

学習院大学経済学部の滝澤美帆教授は次の点を指摘しています。

・企業の規模拡大と競争力強化

・雇用慣行の見直し

・雇用慣行の見直し

滝澤美帆教授

「持続的な賃上げには労働生産性をあげることが重要です。経営的に厳しい限界的に小さな企業は合併したり、事業承継をするなどして、生まれ変わることも1つの手段だと思います。

すべての中小企業がそうする必要はないですが、企業の規模を大きくして競争を高めることは賃金上昇の上で重要な要素となります」

「持続的な賃上げには労働生産性をあげることが重要です。経営的に厳しい限界的に小さな企業は合併したり、事業承継をするなどして、生まれ変わることも1つの手段だと思います。

すべての中小企業がそうする必要はないですが、企業の規模を大きくして競争を高めることは賃金上昇の上で重要な要素となります」

また、滝澤教授は労働市場の流動化をはかるためにはジョブ型雇用を増やす必要があると指摘します。

ジョブ型雇用とは企業が人を採用する際に仕事の内容を明確に示して、労働時間ではなく、仕事の内容や役割を評価する雇用システムをいいます。

仕事の内容に対して給料が支払われるもので、「仕事に人をつける」ともいわれます。

ジョブ型雇用とは企業が人を採用する際に仕事の内容を明確に示して、労働時間ではなく、仕事の内容や役割を評価する雇用システムをいいます。

仕事の内容に対して給料が支払われるもので、「仕事に人をつける」ともいわれます。

滝澤美帆教授

「人への投資、適材適所、仕事をポストで決めていくという考え方を多くの企業が導入していくことが大事です。4月に新卒一括採用という雇用のあり方では、今の時代のスピードについていけません。必要な人材を全員一から育成していくのはコストがかかりすぎるので、必要に応じてキャリアのある人を採用していけば賃金は上がっていくと思います」

「人への投資、適材適所、仕事をポストで決めていくという考え方を多くの企業が導入していくことが大事です。4月に新卒一括採用という雇用のあり方では、今の時代のスピードについていけません。必要な人材を全員一から育成していくのはコストがかかりすぎるので、必要に応じてキャリアのある人を採用していけば賃金は上がっていくと思います」

変えていく覚悟が問われる

「春闘での賃上げ、33年ぶりの高水準」は働く人たちにとってグッドニュースです。

ただ、1年や2年で終わってしまっては意味がありません。

世界との差は大きく開いたままです。

ただ、1年や2年で終わってしまっては意味がありません。

世界との差は大きく開いたままです。

この問題を取材してみて、1990年代以降、バブル経済の崩壊で痛手を受けた企業や政府が、パッチワーク的な対応に追われて、本質的な議論や対応策を忘れ、今に至っていることが強く印象に残りました。

賃金が上がりにくい背景にある構造要因、時に不都合な真実にも光をあて、1つ1つ変えていく覚悟が日本全体に問われているように思います。

(6月20日「ニュースーン」で放送)

賃金が上がりにくい背景にある構造要因、時に不都合な真実にも光をあて、1つ1つ変えていく覚悟が日本全体に問われているように思います。

(6月20日「ニュースーン」で放送)

国際部デスク

豊永 博隆

1995年入局

経済部記者、アメリカ総局(ニューヨーク)、おはBizキャスター、大阪局デスク、経済部デスクを経て現職

豊永 博隆

1995年入局

経済部記者、アメリカ総局(ニューヨーク)、おはBizキャスター、大阪局デスク、経済部デスクを経て現職