SNS 子どもの性被害 プラットフォーム企業の責任は?

いま、SNS上で性的な被害を受ける子どもが相次いでいます。アメリカではSNS上で性的な被害を受け、みずから命を絶つ子どもが後を絶たず、社会問題となっています。

ことし1月、アメリカ議会では世界的なSNSのプラットフォーム企業の経営者たちが呼ばれ「企業は子どもたちの被害を防ぐための対策が十分ではない」と厳しく糾弾されていました。

子どもたちを守るために社会に何が求められているのでしょうか。

(NHKスペシャル「調査報道・新世紀」取材班)

ことし1月、アメリカ議会では世界的なSNSのプラットフォーム企業の経営者たちが呼ばれ「企業は子どもたちの被害を防ぐための対策が十分ではない」と厳しく糾弾されていました。

子どもたちを守るために社会に何が求められているのでしょうか。

(NHKスペシャル「調査報道・新世紀」取材班)

※この記事では性暴力被害の実態を広く伝えるため、被害の詳細について触れています。フラッシュバックなど症状のある方はご留意ください。

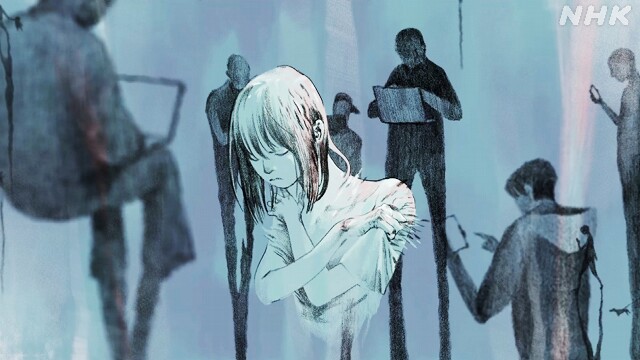

知らぬ間に流出 拡散… 消えないSNS上の性被害

ネット上で未成年の頃の性的画像が拡散されたゆいさん(仮名)。

2年前、SNSで突然、見知らぬ人から卑わいなメッセージが届きました。

「はじめまして~ エロい画像見て連絡させてもらいました笑」

はじめ何が起きたか理解できなかったゆいさん。呆然としている間にも、ゆいさんをあざわらう卑わいなことばは、みるみるうちに増えていきました。

メッセージを送ってくる相手に聞き出す中で、自分の画像があるアプリで取り引きされていることを知らされました。アプリの中を見てみると、何者かにハッキングされ、流出されたとみられる未成年の頃を含む、ゆいさんの性的な画像が商品として販売されていたのです。

「はじめまして~ エロい画像見て連絡させてもらいました笑」

はじめ何が起きたか理解できなかったゆいさん。呆然としている間にも、ゆいさんをあざわらう卑わいなことばは、みるみるうちに増えていきました。

メッセージを送ってくる相手に聞き出す中で、自分の画像があるアプリで取り引きされていることを知らされました。アプリの中を見てみると、何者かにハッキングされ、流出されたとみられる未成年の頃を含む、ゆいさんの性的な画像が商品として販売されていたのです。

画像はすでに100回以上ダウンロードされており、SNSを通じてさらに拡散していました。卑わいなメッセージを送ってくる相手の中には、新婚や幼い子どもの父親とみられるアカウントもありました。

ゆいさんは人間不信になり外出するのも恐怖を感じるようになりました。

ゆいさんは人間不信になり外出するのも恐怖を感じるようになりました。

被害に遭った ゆいさん

「自分でなんとかしなきゃと思って、誰にも知られたくないし、相談できなかったです。その間にも何度も何度も何度も拡散が止まらなくて、通知が鳴り止まないくらいフォローとかも来るし、ダウンロードしている人が増えて増えて増えて、最終的には何千人超えのファイルとかもあったりして…いつどこで誰に見られているかわからない恐怖。自分の画像を見たかもしれないと思いながら、人とどんな顔して会えばいいんだろう、この先、この事実を抱えてどう生きていけばいいんだろうと思ってしまう。一瞬で人生が壊れてしまった」

「自分でなんとかしなきゃと思って、誰にも知られたくないし、相談できなかったです。その間にも何度も何度も何度も拡散が止まらなくて、通知が鳴り止まないくらいフォローとかも来るし、ダウンロードしている人が増えて増えて増えて、最終的には何千人超えのファイルとかもあったりして…いつどこで誰に見られているかわからない恐怖。自分の画像を見たかもしれないと思いながら、人とどんな顔して会えばいいんだろう、この先、この事実を抱えてどう生きていけばいいんだろうと思ってしまう。一瞬で人生が壊れてしまった」

ゆいさんは早く画像を消したいという一心でアプリの運営会社に削除依頼を送り続けましたが、ようやく削除されたのは翌日。すでに、収拾がつかないほど拡散した後でした。

警察にも相談しましたが、対応してもらえず、画像は、いまもネット上に残り続けています。

警察にも相談しましたが、対応してもらえず、画像は、いまもネット上に残り続けています。

性的な画像が拡散 売買…“児童ポルノまん延アプリ”

ゆいさんの画像が掲載、売買されていたアプリの1つ「アルバムコレクション」。アップルの「App Store」に掲載されていた画像共有アプリで、一時、写真・ビデオ部門でランキング1位にもなっていました。

説明文には卒業旅行や家族の思い出を共有するツールだと書かれていました。

しかし、取材班が調査をすると、確認できたすべての画像や動画が児童ポルノを含む性的な画像や動画。中には、幼い子どもが性交などの性虐待を受ける様子が記録された動画までもが売買されており、その数は1000点以上にのぼりました。

しかし、取材班が調査をすると、確認できたすべての画像や動画が児童ポルノを含む性的な画像や動画。中には、幼い子どもが性交などの性虐待を受ける様子が記録された動画までもが売買されており、その数は1000点以上にのぼりました。

アプリはどういう仕組みなのか。特徴は課金制です。

投稿者はまずアプリに動画を投稿し、割り振られるパスワードをSNSで共有します。動画を見るためにはパスワードと「カギ」が必要で、カギは1つ160円から購入できます。

1つカギが売れるごとにアプリ側に145円、投稿者に15円、さらに、アプリ側から最大30%の手数料がプラットフォーム企業に支払われる仕組みとなっていました。

投稿者はまずアプリに動画を投稿し、割り振られるパスワードをSNSで共有します。動画を見るためにはパスワードと「カギ」が必要で、カギは1つ160円から購入できます。

1つカギが売れるごとにアプリ側に145円、投稿者に15円、さらに、アプリ側から最大30%の手数料がプラットフォーム企業に支払われる仕組みとなっていました。

アプリ被害を根絶するため「共同取材」で迫る

このアプリの問題を2年前から追及してきた調査報道に特化したオンラインメディア「Tansa」。これまで20以上の記事を発信し、被害の実態に加えアプリの運営者の追跡やプラットフォーム企業の責任を問うてきました。

今回、NHK取材班は、児童ポルノをビジネスとしている構造の闇に迫るため「Tansa」との共同取材を実施することにしました。

※共同取材ルール

共同取材によって得た情報はそれぞれの編集判断と責任の下で報道

共同取材によって得た情報はそれぞれの編集判断と責任の下で報道

Tansa 渡辺周 編集長

「実際の性的な画像や動画を投稿する人たち、これはもちろん悪いですけれども、社会として、それが投稿された時にビジネスになっていく構造自体が問題で、ビジネス至上主義、それによって生まれる犠牲、それをなくしたい。構造を変える」

「実際の性的な画像や動画を投稿する人たち、これはもちろん悪いですけれども、社会として、それが投稿された時にビジネスになっていく構造自体が問題で、ビジネス至上主義、それによって生まれる犠牲、それをなくしたい。構造を変える」

Tansa 辻麻梨子 記者

「この2年くらいずっと取材をしている間に常に被害者の映像とか画像とか新しいものが出てくる。なんで加害者たちがこんなことをして、そのままになっているんだろうっていうのをすごく感じて、何で誰も注意しないんだろうとか、なんでこんな状態でよしとなっているんだろうっていうところから、すごく怒りがわいてきて、とにかく今起きていることなので、終わらせなきゃいけないと思ったんですよね」

「この2年くらいずっと取材をしている間に常に被害者の映像とか画像とか新しいものが出てくる。なんで加害者たちがこんなことをして、そのままになっているんだろうっていうのをすごく感じて、何で誰も注意しないんだろうとか、なんでこんな状態でよしとなっているんだろうっていうところから、すごく怒りがわいてきて、とにかく今起きていることなので、終わらせなきゃいけないと思ったんですよね」

プラットフォーム企業 アップルの責任を問う

児童ポルノが売買されるアプリを容認していたプラットフォーム企業に責任はないのか?

NHKとTansaはアップル日本支社に対し質問状を送りましたが、返事はありませんでした。そこで、アップルの内情に詳しい人物に話を聞くためアメリカに向かいました。

NHKとTansaはアップル日本支社に対し質問状を送りましたが、返事はありませんでした。そこで、アップルの内情に詳しい人物に話を聞くためアメリカに向かいました。

アプリ審査部門で7年間、統括をつとめていた元幹部、フィリップ・シューメイカー氏です。

App Storeではアプリを承認するときには厳格な審査を行いますが、承認後のチェックは重視されていないと証言しました。それはなぜなのか。

App Storeではアプリを承認するときには厳格な審査を行いますが、承認後のチェックは重視されていないと証言しました。それはなぜなのか。

アップル元幹部 フィリップ・シューメイカー氏

「理由はおそらく金です。App Storeは巨額の金を稼ぐことができるドル箱です。ただ、それを維持するためには多くの人を雇わなければなりませんし、サーバーや回線の維持などに高いコストがかかります。このようなアプリの場合、誰も対応する指示を出していないし、優先順位は低いです。アプリで被害が起きていたら、本来であればアップルが調査を行い、状況を把握し、アプリの掲載を取りやめ捜査機関に連絡するなど問題を解決する必要があると思います。しかし、それは行われていないし、そのような設計がされていないのが現実なのです」

「理由はおそらく金です。App Storeは巨額の金を稼ぐことができるドル箱です。ただ、それを維持するためには多くの人を雇わなければなりませんし、サーバーや回線の維持などに高いコストがかかります。このようなアプリの場合、誰も対応する指示を出していないし、優先順位は低いです。アプリで被害が起きていたら、本来であればアップルが調査を行い、状況を把握し、アプリの掲載を取りやめ捜査機関に連絡するなど問題を解決する必要があると思います。しかし、それは行われていないし、そのような設計がされていないのが現実なのです」

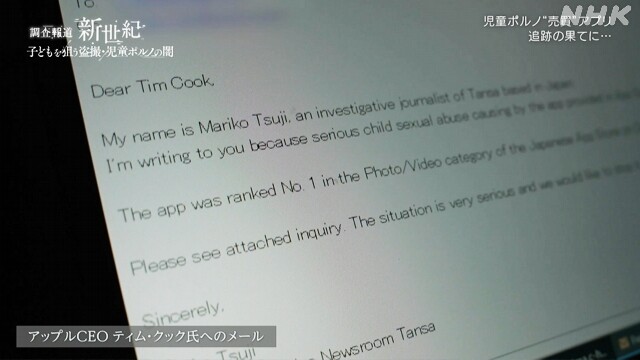

Tansaの辻記者はアップル本社のCEO、ティム・クック氏に対し、取材してきた被害の深刻さを、直接メールで訴えました。

返事がないまま3日が過ぎたとき、App Storeから、アルバムコレクションが、突然姿を消し、その後サービスの停止が発表されました。

しかし、同様のアプリは新たに生まれています。

返事がないまま3日が過ぎたとき、App Storeから、アルバムコレクションが、突然姿を消し、その後サービスの停止が発表されました。

しかし、同様のアプリは新たに生まれています。

Tansa 辻麻梨子記者

「切りがないんですよね。明らかにずっと同じ手口で犯罪に使われてきているのにプラットフォーム側が見落としている。これだけわかりやすくやられているけれど、それでも止まらないということにうんざりしますね」

「切りがないんですよね。明らかにずっと同じ手口で犯罪に使われてきているのにプラットフォーム側が見落としている。これだけわかりやすくやられているけれど、それでも止まらないということにうんざりしますね」

問われ始めるプラットフォーム企業の責任

巨大プラットフォーム企業の本拠地アメリカでは、いまプラットフォームの責任を問う声が急速に高まっています。

ことし1月にアメリカ議会上院で開かれた公聴会。SNS企業5社の幹部が呼ばれ、厳しく糾弾されました。いま、SNSで性的な被害に遭い、自殺に追い込まれる子どもが相次ぎ、社会問題化しているのです。

ことし1月にアメリカ議会上院で開かれた公聴会。SNS企業5社の幹部が呼ばれ、厳しく糾弾されました。いま、SNSで性的な被害に遭い、自殺に追い込まれる子どもが相次ぎ、社会問題化しているのです。

議員

「あなたは犠牲者から稼いだ金で補償するつもりはあるか?」

ザッカーバーグCEO

「私たちの仕事はいいツールを作ることです」

議員

「あなたの仕事は会社が引き起こしたことへの責任をとることです。あなたは遺族を助けてもいないし、補償もしていないし、正しいことをしていません。あなたはそれができる立場にあるし、するべきです」

「あなたは犠牲者から稼いだ金で補償するつもりはあるか?」

ザッカーバーグCEO

「私たちの仕事はいいツールを作ることです」

議員

「あなたの仕事は会社が引き起こしたことへの責任をとることです。あなたは遺族を助けてもいないし、補償もしていないし、正しいことをしていません。あなたはそれができる立場にあるし、するべきです」

議論のきっかけになったのは、子どもを亡くした親たちからの訴えでした。その1人、メアリー・ロディーさん。3年前、息子のライリーさんを15歳の若さで亡くしました。

ライリーさんはフェイスブックで女性を名乗るアカウントから性的画像を要求され、送信。拡散されたくなければ約50万円を支払うよう脅迫されました。

追い込まれたライリーさんは、その直後、みずから命を絶ちました。

ライリーさんはフェイスブックで女性を名乗るアカウントから性的画像を要求され、送信。拡散されたくなければ約50万円を支払うよう脅迫されました。

追い込まれたライリーさんは、その直後、みずから命を絶ちました。

ライリーさんの死後も、同じ手口で犠牲になる子どもが後を絶ちませんでした。

メアリーさんは同じ悲劇を繰り返してほしくないとの思いで、プラットフォーム企業にその責任を問うメールを送りました。

しかし、返ってきたのは「ご意見ありがとうございます」ということばだけだったといいます。

メアリーさんは同じ悲劇を繰り返してほしくないとの思いで、プラットフォーム企業にその責任を問うメールを送りました。

しかし、返ってきたのは「ご意見ありがとうございます」ということばだけだったといいます。

遺族 メアリー・ロディーさん

「ライリーが亡くなった1年後、全く同じ手口で子どもを亡くした母親に会いました。また1人、また1人といまも犠牲者は増え続けています。プラットフォーム企業や加害者たちは私たち親から子どもを引き離しています。夕飯を作っているとき、夜ベッドに入っているとき、スクールバスの中にいるときにも起きているんです。プラットフォーム企業は子どもたちの安全を守らなくていいのでしょうか?何兆ドルも稼いでいて、犯罪者を止めることはできないのでしょうか?」

「ライリーが亡くなった1年後、全く同じ手口で子どもを亡くした母親に会いました。また1人、また1人といまも犠牲者は増え続けています。プラットフォーム企業や加害者たちは私たち親から子どもを引き離しています。夕飯を作っているとき、夜ベッドに入っているとき、スクールバスの中にいるときにも起きているんです。プラットフォーム企業は子どもたちの安全を守らなくていいのでしょうか?何兆ドルも稼いでいて、犯罪者を止めることはできないのでしょうか?」

責任を求める声はプラットフォーム企業の内部からも出始めています。

1年前、子どもの被害への対策を怠っているとして内部告発したメタの元幹部のアルトゥロ・ベハールさんです。

1年前、子どもの被害への対策を怠っているとして内部告発したメタの元幹部のアルトゥロ・ベハールさんです。

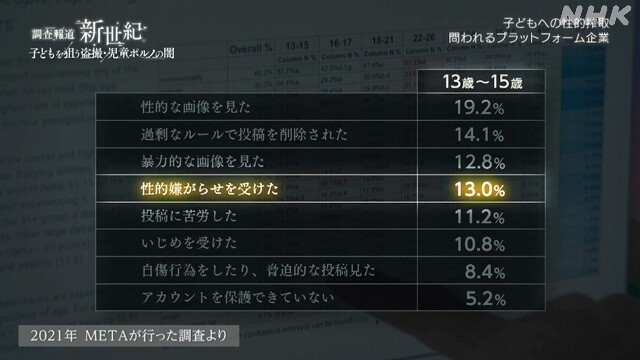

ベハールさんが3年前、社内で利用者への調査を実施したところ13歳から15歳のユーザーの13%が1週間に1度以上、卑わいなメッセージを送られるなど性的嫌がらせを受けている実態が明らかになりました。

至急対策をとるようザッカーバーグCEOなど上層部に進言しましたが、調査が公表されることも対策がとられることもありませんでした。

至急対策をとるようザッカーバーグCEOなど上層部に進言しましたが、調査が公表されることも対策がとられることもありませんでした。

メタ元幹部 アルトゥロ・ベハールさん

「企業には子どもたちが経験している被害危害を軽減する技術があります。それが優先事項であれば透明性をもち目標を公にかかげるでしょう。しかし、それをしていません。彼らは何度も何度もこの問題に取り組まないという決断をしているのです。考えてみてください。子どもが利用する場所、たとえばゲームセンターや映画館でこれほどの性的嫌がらせが起きていたら、誰が責任をとるでしょうか?それは企業のトップであるCEOの責任なのです」

「企業には子どもたちが経験している被害危害を軽減する技術があります。それが優先事項であれば透明性をもち目標を公にかかげるでしょう。しかし、それをしていません。彼らは何度も何度もこの問題に取り組まないという決断をしているのです。考えてみてください。子どもが利用する場所、たとえばゲームセンターや映画館でこれほどの性的嫌がらせが起きていたら、誰が責任をとるでしょうか?それは企業のトップであるCEOの責任なのです」

これまでプラットフォーム企業はサービス内のコンテンツに対する責任を負うことをまぬがれてきました。

しかしいま、世界的に風向きが変わりつつあります。

しかしいま、世界的に風向きが変わりつつあります。

巨大IT企業GAFAによるデジタル市場の独占に厳しい目を向けてきたEUでは、おととし、児童ポルノなど違法な情報の削除対応や、未成年の保護を義務づける法律が新たに成立。去年、イギリスでも同様の法律が成立しました。ともに、違反した場合は企業側に年間売上高の6%や10%など多額の制裁金が課されることになります。

日本でもいま、ひぼう中傷への対策などを念頭にプラットフォーム企業の責任をめぐる議論は進んでおり、5月、プラットフォーム企業への規制を義務づける「情報流通プラットフォーム対処法」が成立。企業に対して初めて削除対応の迅速化などを義務づけるようになりました。

しかし、現時点で削除対応迅速化の対象となっているのは被害者からの申告がある権利侵害など。被害者からの申告があれば、児童ポルノなども対象に含まれますが、子どもの被害の場合、被害者自身が声を上げることは難しい上、ネット上にさらされていることに気付かないケースも多く、どこまで対応されるかは課題が残ります。

また、気付いたとしてもひぼう中傷などの権利侵害と同様に、1件1件、削除依頼の申請をしなくてはならず、1度拡散すると完全に削除するのは難しいという課題もあります。

しかし、現時点で削除対応迅速化の対象となっているのは被害者からの申告がある権利侵害など。被害者からの申告があれば、児童ポルノなども対象に含まれますが、子どもの被害の場合、被害者自身が声を上げることは難しい上、ネット上にさらされていることに気付かないケースも多く、どこまで対応されるかは課題が残ります。

また、気付いたとしてもひぼう中傷などの権利侵害と同様に、1件1件、削除依頼の申請をしなくてはならず、1度拡散すると完全に削除するのは難しいという課題もあります。

プラットフォーム企業の規制について話し合う国の検討会で委員を務める生貝直人さんは、このように指摘しています。

一橋大学大学院 生貝直人 教授

「日本では今から15年ほど前に青少年インターネット環境整備法というものが作られていましたが、現代に至るまで大きなアップデートはされてきませんでした。今、子どもたちがSNSを利用する環境が大きく変わり、国際的にSNSプラットフォームでの青少年の保護が焦点化される中、日本でもどういった実態があり、どういった対策が必要なのか早急に検討する必要があります」

「日本では今から15年ほど前に青少年インターネット環境整備法というものが作られていましたが、現代に至るまで大きなアップデートはされてきませんでした。今、子どもたちがSNSを利用する環境が大きく変わり、国際的にSNSプラットフォームでの青少年の保護が焦点化される中、日本でもどういった実態があり、どういった対策が必要なのか早急に検討する必要があります」

子どもを被害から守る社会にするには

プラットフォーム企業の元幹部たちへの取材では、SNS上で子どもが受けている被害を減らすことは技術的に可能であると断言していました。

しかし、コストや優先順位などの面から、十分な対策がなされておらず、そこに対して、アメリカ社会では被害に気付いた大人たちが声を上げていました。イギリスやEUでは法整備にもつながっています。

一方、日本では、被害実態も広く認知されておらず、プラットフォーム企業に対して子どもたちの被害から守るための対策を求める声も上がってきていないと感じます。

SNSは自由な言論空間で、それにより今までつながらなかった人とつながり、さまざまな問題が可視化されるなどたくさんのよい面があります。だからといって、現実世界では許されないような被害がSNS空間で許容されていていいのでしょうか。特に、子どもたちが巧妙にねらわれ続けている中で、自衛を求めるだけで被害は本当に防げるのでしょうか。

声を上げづらい子どもに代わって被害に気付いた大人たちが声を上げ、防ぐための仕組みを作っていく必要があると思います。

しかし、コストや優先順位などの面から、十分な対策がなされておらず、そこに対して、アメリカ社会では被害に気付いた大人たちが声を上げていました。イギリスやEUでは法整備にもつながっています。

一方、日本では、被害実態も広く認知されておらず、プラットフォーム企業に対して子どもたちの被害から守るための対策を求める声も上がってきていないと感じます。

SNSは自由な言論空間で、それにより今までつながらなかった人とつながり、さまざまな問題が可視化されるなどたくさんのよい面があります。だからといって、現実世界では許されないような被害がSNS空間で許容されていていいのでしょうか。特に、子どもたちが巧妙にねらわれ続けている中で、自衛を求めるだけで被害は本当に防げるのでしょうか。

声を上げづらい子どもに代わって被害に気付いた大人たちが声を上げ、防ぐための仕組みを作っていく必要があると思います。

NHKでは、子どもへの性的搾取が社会に広がっている実態のより詳しい内容などを番組で放送しました。

NHKスペシャル「調査報道・新世紀 File 3 子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇」

NHKスペシャル「調査報道・新世紀 File 3 子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇」

前編 6月8日(土)夜10時~NHK総合

後編 6月15日(土)夜10時~NHK総合