円安でエサが高い! 注目集めるのは

円安の影響を受けて、あらゆるモノの値段が上がる中、輸入している牛のエサも高騰しています。

こうした中で注目を集めているのが、地域で生産されたエサです。広島県では、畜産農家と稲作農家の連携“耕畜連携”によって、飼料用の稲の生産が広がっています。持続可能な農業を目指す取り組みを取材しました。

(広島放送局 記者 福田諒)

こうした中で注目を集めているのが、地域で生産されたエサです。広島県では、畜産農家と稲作農家の連携“耕畜連携”によって、飼料用の稲の生産が広がっています。持続可能な農業を目指す取り組みを取材しました。

(広島放送局 記者 福田諒)

牧草の代わりは“稲”

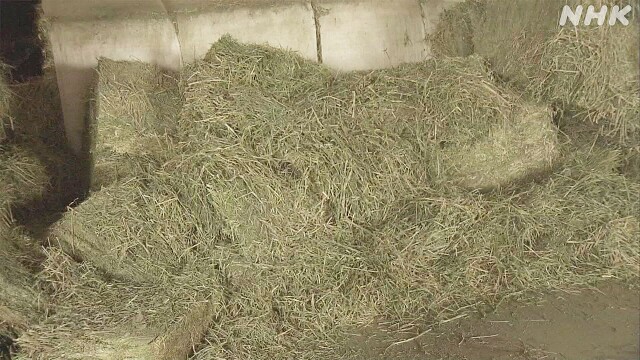

広島県東広島市のおよそ230頭の乳牛を育てる牧場では、牛のエサにアメリカなどから輸入している牧草を与えています。

歴史的な円安とウクライナ情勢の影響を受けて、牧草の価格は3年前と比べて1.5倍に値上がりしています。

生乳の取り引き価格も上昇傾向ですが、エサ代の上昇には追いついておらず、厳しい経営が続いています。

生乳の取り引き価格も上昇傾向ですが、エサ代の上昇には追いついておらず、厳しい経営が続いています。

こうした中、この牧場の経営を支えているのが、同じ地域で生産された飼料用の稲です。

輸入牧草に比べて4割ほど安く購入でき、1日に1万円ほどエサ代が削減できるということで、このところ、与える量を増やしてきました。

ことしも、農家からの供給や栄養バランスを勘案しながら与える量を増やす計画で、かつて与えていた輸入牧草全体の8割にあたる量が飼料用稲に置き換わる見通しです。

輸入牧草に比べて4割ほど安く購入でき、1日に1万円ほどエサ代が削減できるということで、このところ、与える量を増やしてきました。

ことしも、農家からの供給や栄養バランスを勘案しながら与える量を増やす計画で、かつて与えていた輸入牧草全体の8割にあたる量が飼料用稲に置き換わる見通しです。

沖正文 社長

「このところの円安とウクライナ情勢で桁外れに原価があがっています。輸入のエサを使っている牧場の多くは採算がとれなくなっています。飼料用の稲を多く使うことでエサ代が削減でき、何とか利益を確保しています。エサによって牛乳の味が変わってくるのですが、飼料用の稲は栄養価も十分にあり、これまでと同じように、おいしい牛乳を搾ることができています」

「このところの円安とウクライナ情勢で桁外れに原価があがっています。輸入のエサを使っている牧場の多くは採算がとれなくなっています。飼料用の稲を多く使うことでエサ代が削減でき、何とか利益を確保しています。エサによって牛乳の味が変わってくるのですが、飼料用の稲は栄養価も十分にあり、これまでと同じように、おいしい牛乳を搾ることができています」

稲作農家にもメリット ポイントは“連携”

この牧場が使用する稲を生産するのは、同じ地域にある農事組合法人です。

15年ほど前に牧場からの依頼を受けて生産を始め、食用の稲作とは別に、新たな収益源にしようと取り組んできました。

生産を軌道にのせるため、両者で取り組んできたのが“耕畜連携”の強化です。

15年ほど前に牧場からの依頼を受けて生産を始め、食用の稲作とは別に、新たな収益源にしようと取り組んできました。

生産を軌道にのせるため、両者で取り組んできたのが“耕畜連携”の強化です。

飼料用の稲は食用の米とほぼ同じ方法で生産できます。

ただ、飼料用の稲はロール状に巻いて発酵させるため、専用の収穫機械が必要となります。

そこで、牧場が農事組合法人に代わって収穫機械を購入し、収穫作業も担っています。

ただ、飼料用の稲はロール状に巻いて発酵させるため、専用の収穫機械が必要となります。

そこで、牧場が農事組合法人に代わって収穫機械を購入し、収穫作業も担っています。

農事組合法人にとっては新たな投資をせずに、作業の省力化にもつながっています。

また農事組合法人では、牧場の牛のふんから作られたたい肥の活用を進めています。これにより化学肥料の使用量は従来の半分以下に減らすことができました。

2010年に国の交付金が拡充され、食用の米と見劣りしない収益を得られるようになったことも後押し、今では全体のおよそ15%にあたる5ヘクタールの水田で生産しています。

また、たい肥の活用などによって、県から「エコファーマー認定」を受けることもでき、食用米の販売価格の引き上げにもつながったということです。

2010年に国の交付金が拡充され、食用の米と見劣りしない収益を得られるようになったことも後押し、今では全体のおよそ15%にあたる5ヘクタールの水田で生産しています。

また、たい肥の活用などによって、県から「エコファーマー認定」を受けることもでき、食用米の販売価格の引き上げにもつながったということです。

城籔逸夫 総務部長

「このところの円安で飼料の輸入コストが高騰し、需要は高まっています。水田の一部では飼料用の稲の種もみの生産も行っていて、収益力が高まっています。一方通行ではなく、双方にメリットがある関係を続けていきたいです」

「このところの円安で飼料の輸入コストが高騰し、需要は高まっています。水田の一部では飼料用の稲の種もみの生産も行っていて、収益力が高まっています。一方通行ではなく、双方にメリットがある関係を続けていきたいです」

なぜ?飼料用稲の生産広がる

実は広島県内では、飼料用の稲の生産が拡大していて、この10年間で2.5倍増えて708ヘクタールまで広がっています。

大きな役割を果たしているのが、12年前に開発された飼料用の稲の品種です。飼料用の稲は、稲穂や茎、そして葉も余すところなく、すべてをエサとして与えます。

ただ、それまでの飼料用の稲では、牛が米ともみ殻をうまく消化できず、栄養を十分に吸収できないことが課題でした。

大きな役割を果たしているのが、12年前に開発された飼料用の稲の品種です。飼料用の稲は、稲穂や茎、そして葉も余すところなく、すべてをエサとして与えます。

ただ、それまでの飼料用の稲では、牛が米ともみ殻をうまく消化できず、栄養を十分に吸収できないことが課題でした。

そこで茎や葉の割合を増やし、米ともみ殻の量を4分の1ほどに減らして、あえて稲穂を小さくした「たちすずか」という品種が開発されました。

消化しやすくなった上、牧草とほぼ同じ栄養価をとれるようになったのです。

消化しやすくなった上、牧草とほぼ同じ栄養価をとれるようになったのです。

広島県内で広がる飼料用の稲

およそ90の畜産農家で作る広島県酪農業協同組合も、10年ほど前に大規模な飼料工場を整備したことをきっかけに、牧草の一部を飼料用の稲に置き換える取り組みを始めました。

輸入した牧草やトウモロコシに加えて、酒かすなどを使って混合飼料を作るこの工場。混合飼料の20%に飼料用の稲を混ぜています。

稼働を始めた時期に大規模な金融緩和で円安が進んだことが重なり、組合員からの「エサ代を少しでも抑えたい」というニーズに応えた形です。

生産拡大のために力を入れたのが、契約する稲作農家や農業生産法人にもメリットを感じてもらうことです。

飼料用の稲の刈り取りを肩代わりすることや、複数の牧場が共同で運営するたい肥センターを紹介することで、当初20ヘクタールだった契約面積は、今では10倍の200ヘクタールまで拡大しました。

このところの歴史的な円安の影響で、牧場の経営が厳しさを増す中、エサ代を比較的抑えられる飼料用の稲を混ぜた混合飼料の引き合いが再び強くなっているといいます。

飼料用の稲を混ぜたエサは「牛の食欲が落ちがちな夏でも牛がよく食べる」と評判が広がったことも後押ししました。

今では工場の生産能力を超える量の需要があり、混合飼料の生産が間に合わないため、一部については発酵させた飼料用の稲をそのまま稲作農家に販売しているということです。

稼働を始めた時期に大規模な金融緩和で円安が進んだことが重なり、組合員からの「エサ代を少しでも抑えたい」というニーズに応えた形です。

生産拡大のために力を入れたのが、契約する稲作農家や農業生産法人にもメリットを感じてもらうことです。

飼料用の稲の刈り取りを肩代わりすることや、複数の牧場が共同で運営するたい肥センターを紹介することで、当初20ヘクタールだった契約面積は、今では10倍の200ヘクタールまで拡大しました。

このところの歴史的な円安の影響で、牧場の経営が厳しさを増す中、エサ代を比較的抑えられる飼料用の稲を混ぜた混合飼料の引き合いが再び強くなっているといいます。

飼料用の稲を混ぜたエサは「牛の食欲が落ちがちな夏でも牛がよく食べる」と評判が広がったことも後押ししました。

今では工場の生産能力を超える量の需要があり、混合飼料の生産が間に合わないため、一部については発酵させた飼料用の稲をそのまま稲作農家に販売しているということです。

温泉川寛明 代表理事組合長

「円安の影響で飼料用の稲を使った混合飼料の購入に上限を設けているのが現状で、さらに“耕畜連携”を進めて、高まる需要に少しでも対応していきたい」

「円安の影響で飼料用の稲を使った混合飼料の購入に上限を設けているのが現状で、さらに“耕畜連携”を進めて、高まる需要に少しでも対応していきたい」

海外から輸入する牛のエサは円安で価格が高騰し、経営が苦しい畜産農家は少なくありません。こうした中、農林水産省は全国で“耕畜連携”を広げるために、畜産農家と稲作農家をマッチングさせる事業も行っています。

歴史的な円安をきっかけに、外部環境に大きく左右されにくい農業を作ることができるのか。地域で循環する“耕畜連携”が広がるのかが注目されます。

(6月12日「お好みワイドひろしま」で放送)

歴史的な円安をきっかけに、外部環境に大きく左右されにくい農業を作ることができるのか。地域で循環する“耕畜連携”が広がるのかが注目されます。

(6月12日「お好みワイドひろしま」で放送)

広島放送局 記者

福田 諒

2018年入局

和歌山局を経て、去年の夏から現所属。

主に経済を担当。趣味はドライブ。

福田 諒

2018年入局

和歌山局を経て、去年の夏から現所属。

主に経済を担当。趣味はドライブ。