名古屋市の訪問介護の現場で働く、フィリピン人のパストルフィデ・ヴィクトリア・グレイスさん(36)。

9年前、EPA(=経済連携協定)の枠組みで来日し、その後、日本で介護福祉士の国家資格を取得しました。

【詳しく】訪問介護ヘルパーできる外国人材 対象拡大へ

「私の能力を信じてくれて、すごくうれしいです」

名古屋市で4年前から「訪問介護」を担うヘルパーとして働くフィリピン人女性のことばです。当初は日本語がわからず悩むこともありましたが、今ではリーダー的な役割をこなしています。

人手不足の深刻化を受けて、厚生労働省は自宅などで介護サービスを行う「訪問介護」への従事を認める外国人材の対象を拡大する方針を決めました。

すでに訪問介護で働く外国人は

ヴィクトリアさんは訪問介護の現場で働くようになった当初、負担の大きさを感じたと言います。

1人で利用者を訪ねて介護を行い、相談にも乗る業務で、同僚の職員にその場で助けてもらえる環境ではありません。

日本語が理解できない時や判断に迷った時など、対応に困ることもあったということです。

サポート受け成長 責任ある役職に

このため事業所は一定期間、現場にもう1人日本人のヘルパーを派遣し、ヴィクトリアさんに仕事に慣れてもらうことを優先することにしました。

人手はかかりましたが、ヴィクトリアさんに今後、介護の貴重な担い手として長く働いてもらいたいと考えたのです。

その後、ヴィクトリアさんは、自分から積極的に利用者に声をかけるようにしました。

日本語がわからない場合には利用者から丁寧に聞き取るなど、少しずつ訪問介護の仕事に慣れていきました。

そして今では利用者とヘルパー、ケアマネージャーなどをつなぐリーダー的な役割の「サービス提供責任者」という役職を任されるまでになりました。

ヴィクトリアさん

「訪問介護の独り立ちの時はとても緊張しました。利用者さんは高齢で今まで外国人がいない環境で過ごされてきたので、自分を受け入れてもらえるかどうか心配でしたが、皆さん笑顔で『ありがとう、また明日も来てね』と声をかけてくれやりがいを感じています」

そもそも訪問介護ができる外国人材とは?

しかし、ヴィクトリアさんのように訪問介護ができる外国人は限られているのが現状です。

自宅などで介護サービスを行う訪問介護は主に「1対1」の介護のため、ほかの職員が指導することが難しいことなどが理由です。

国内で介護サービスに従事することができる外国人の在留資格は主に4種類あります。

「特定技能」(一定の技能を有する)…3万1453人

「技能実習」…1万5909人

在留資格「介護」(留学などで入国後、介護福祉士の資格取得)…9328人

EPAの枠組みで入国した「特定活動」…3104人

(いずれもことし5月までの時点)

このうち訪問介護への従事が認められているのは、在留資格「介護」とEPAで入国した人のうち介護福祉士の資格を持つ700人あまりに限られていました。

先ほどのヴィクトリアさんは「特定活動」に含まれます。

厚労省が対象を拡大へ

一方で、訪問介護のヘルパーは慢性的な人手不足の状態が続いています。

厚生労働省は19日の審議会で、「技能実習」や「特定技能」などの外国人材も条件を満たせば従事を認める方針を示し、了承されました。

その条件として従事する外国人材が、介護技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることとしています。

その上で介護事業所には日本の生活様式やコミュニケーション方法を学んでもらう研修の実施や一定期間、職員が同行して必要なトレーニングを行うことなども求めます。

厚生労働省も事業者への巡回訪問を実施して教育などが適正に行われているか確認するほか、外国人材向けの相談窓口を設けるなどしてハラスメント対策を行うとしています。

厚生労働省は今後、国民から広く意見を募るパブリックコメントを行う予定で早ければ来年度にもサービスが始まる見通しです。

一方、事業所は受け入れに不安

今後は「技能実習」や「特定技能」でも、条件を満たせば「訪問介護」に従事できるようになります。

また、EPAで入国した人は介護福祉士の資格がなくても、訪問介護に従事できるようになります。

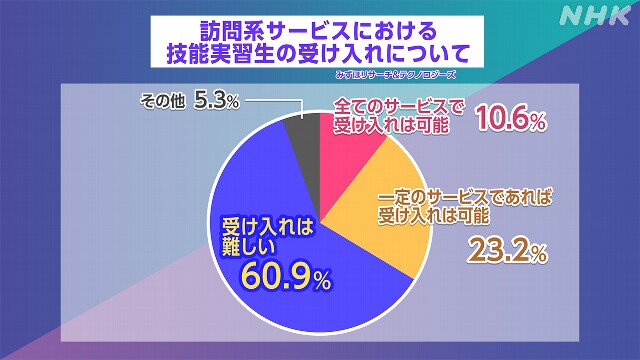

一方で去年、民間のシンクタンクが介護事業所に対して行ったアンケート調査では、受け入れの難しさが浮き彫りになっています。

すでに施設で介護人材として技能実習生を受け入れている全国の151の事業所に訪問介護サービスでの受け入れの意向を聞いたところ、以下のような回答の割合でした。

「受け入れは難しい」…60.9%

「一定のサービスであれば受け入れは可能」…23.2%

「全てのサービスで受け入れは可能」…10.6%

「その他」…5.3%

受け入れが難しい理由については。

「言葉の理解などコミュニケーションの不安」

「日本の文化や習慣などの理解の難しさ」

「ほかの職員が現場でサポートするのが難しい」

このような課題をあげていました。

記事の冒頭でお伝えしたヴィクトリアさんの上司の山本智也さんも、今後、訪問介護の現場で外国人材の受け入れが拡大することについて、次のように話しています。

山本智也さん

「1番は事業所内で気軽に相談できる雰囲気を作ることが大事だと思いますが、外国人を受け入れるためには育成のためのお金も必要です。研修の期間も職員が1人取られ、受け入れる人数が増えるとさらに数名職員が取られるということになるので、国から支援があると助かると思います」

「事業所への人的・財政的支援を」

介護政策に詳しい城西国際大学の清水正美教授は、次のように指摘しています。

城西国際大学 清水正美教授

「訪問介護ではそれぞれ生活様式の違う家庭で1対1での柔軟な支援が求められるので、外国人材が適応するまで職員が同行するなどフォローが大事になる。また、事故発生時にすぐ連絡できる態勢を作るなど事業所の中で緊急事態を想定した研修を積み重ねていくことが必要になる」

その上で。

「既に慢性的な人手不足となっている小規模事業所では、新たに外国人介護人材を受け入れることへの負担感も懸念されるので、事業所が行う外国人材の研修への支援など人的・財政的な支援の検討が早急に求められる」

介護現場の人手不足は

介護が必要な高齢者を支える介護職員の数は、2年前の2022年には215万人でしたが、来年度、2025年度にはおよそ243万人が必要になるとされています。

さらに、団塊ジュニアの世代が高齢者となる2040年度には280万人の介護職員が必要になる見通しで、人材を確保できなければ介護保険のサービスを十分に提供できなくなるおそれがあります。

中でも訪問介護の現場は人手不足が深刻です。

令和4年度、有効求人倍率は、全職種で1.19倍、介護業界全体で3.88倍だったのに対し、訪問介護は15.53倍となりました。

また、訪問介護に携わるヘルパーなどの職員の4人に1人が65歳以上で高齢化も進んでいます。

介護事業所の中には人手不足を補うため75歳以上の後期高齢者にヘルパーとして働いてもらっているところもあり介護が必要な高齢者を高齢のヘルパーが支えているのが現状だといいます。

住み慣れた家での老後の生活を支える訪問介護のサービスを維持するためいかに介護人材を確保できるかが課題となっています。