中国海警局“モンスター船”南シナ海 東シナ海で何が?最新分析

中国とフィリピンの対立が激化する南シナ海で、いま中国海警局のある大型船の動きを沿岸国が注視している。

その大きさから“モンスター船”(地元メディア)との異名がつけられた。

さらにその同型船が東シナ海の日中中間線、台湾周辺でも活動し、ここ2年ほどは自らのプレゼンスを誇示するような動きを強めていることがわかってきた。

中国側の狙いは何なのか。現場の海で何が起きているのか。

(NHK取材班)

その大きさから“モンスター船”(地元メディア)との異名がつけられた。

さらにその同型船が東シナ海の日中中間線、台湾周辺でも活動し、ここ2年ほどは自らのプレゼンスを誇示するような動きを強めていることがわかってきた。

中国側の狙いは何なのか。現場の海で何が起きているのか。

(NHK取材班)

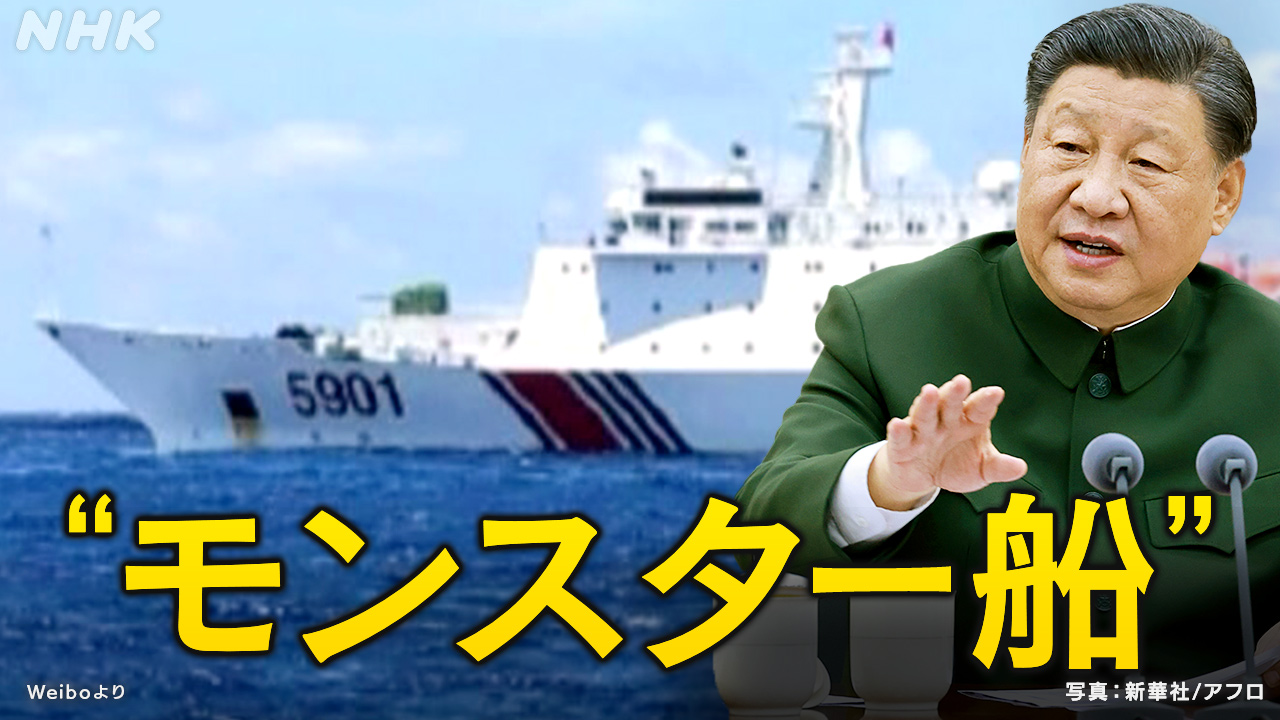

中国海警局の“モンスター船”!?

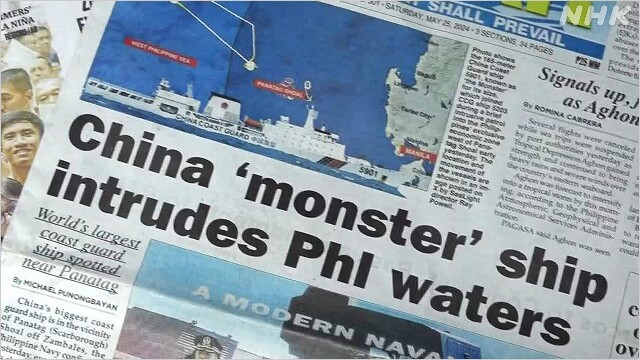

先月(5月)。南シナ海で中国と領有権を争うフィリピンのメディアが「モンスター船」と呼んで、ある船の航行を大々的に報じた。

正体は…中国海警局の「海警5901」。

中国海警局が保有する最大級の船で全長165メートル、排水量は1万トン。海上保安庁の最大級の巡視船を上回る大きさだ。この“モンスター船”が、南シナ海のフィリピンの排他的経済水域の内側に入り、中国が実効支配するスカボロー礁の周辺海域を航行したと伝えられた。

中国の威圧行動増す南シナ海

中国や台湾、それに東南アジア各国が領有権争いを続ける南シナ海。

中国はそのほぼ全域で管轄権を主張し、漁船などに対して威圧的な行動を繰り返している。10年前から、南沙諸島、英語名スプラトリー諸島に巨大な人工島を造成。そこを拠点に海警局の船や中国漁船が活動していて、実効支配する海域を広げるなど攻勢を強めている。

中国はそのほぼ全域で管轄権を主張し、漁船などに対して威圧的な行動を繰り返している。10年前から、南沙諸島、英語名スプラトリー諸島に巨大な人工島を造成。そこを拠点に海警局の船や中国漁船が活動していて、実効支配する海域を広げるなど攻勢を強めている。

とりわけ、中国が活動を活発化させているのが、フィリピンの排他的経済水域にあるセカンド・トーマス礁とスカボロー礁の周辺海域。このうち、セカンド・トーマス礁ではフィリピンが1999年に意図的に軍艦を座礁させ、軍の兵士を常駐させている。これに対し、中国は水や食料を補給するフィリピン側の船への妨害活動を続けていて、両国の対立が激化している。

増加する中国船、海上民兵との連携も

アメリカのシンクタンク、CSIS=戦略国際問題研究所の分析では、セカンド・トーマス礁でのフィリピンの補給活動中に周辺で確認された中国側の船の数は2021年時点で平均1隻。しかし、2023年には13.9隻に増加。2023年12月上旬にはフィリピン側の4隻に対し、中国側は46隻を派遣して活動を妨害したという。

さらに中国側の船は、3年前の2021年末からたびたび放水銃を使うなど、その活動はより強硬になっていて、ことし3月以降は、フィリピン側にけが人が相次いで出るなどしている。現場の海域では中国海警局の船とともに大量の漁船も出ていて、中国海警局が海上民兵を乗せた漁船と連携しながら、大規模な活動を展開しているとみられている。

「フィリピンの実効支配拠点の崩壊が狙い」

南シナ海での中国側の活動を分析しているCSISのハリソン・プレタ研究員は、中国側の狙いはフィリピン側の実効支配の拠点を崩壊させることにあると指摘する。

プレタ研究員

「2021年に中国船がフィリピン船に対し放水銃を発射し、それ以降、中国側は船の数を増加させながらフィリピンの補給活動を停止させようとしている。フィリピンによる資材の搬入を止め、軍艦の補修をさせないようにするためだといわれている」

「中国はフィリピンがより恒久的な建造物を作ろうとしていることを懸念しており、座礁した軍艦に人が住めなくなることを望んでいる。もし補給活動を止めることができれば、いずれ軍艦は朽ち果て、時間が味方してくれると考えている」

「2021年に中国船がフィリピン船に対し放水銃を発射し、それ以降、中国側は船の数を増加させながらフィリピンの補給活動を停止させようとしている。フィリピンによる資材の搬入を止め、軍艦の補修をさせないようにするためだといわれている」

「中国はフィリピンがより恒久的な建造物を作ろうとしていることを懸念しており、座礁した軍艦に人が住めなくなることを望んでいる。もし補給活動を止めることができれば、いずれ軍艦は朽ち果て、時間が味方してくれると考えている」

「セカンド・トーマス礁は、中国最大の前線拠点のひとつであるミスチーフ礁に近く、フィリピンが支配できなくなれば、中国の船はこの海域に半永久的にとどまることになるだろう」

「グレーゾーン」手法とる中国

フェーガン長官

「中国海警局は法の支配に反する行動をとっている」

「中国海警局は法の支配に反する行動をとっている」

先月(5月)31日からシンガポールで開催されたアジア安全保障会議に参加したアメリカ沿岸警備隊のトップ、フェーガン長官は中国側を強く批判した。

アメリカや沿岸国が懸念を深めているのが、中国が軍事力の行使には至らない、いわゆる「グレーゾーン」の手法で威圧的な行動を強めている点だ。軍ではなく警察力に位置づけられる「海警」を前面に出す中国に対し、各国も海上保安当局による対応を迫られている。

軍の影響力増す中国海警局

中国海警局はこれまでに組織を大きく変化させてきたと指摘されている。2013年、4つの海上法執行機関、「海警(かいけい)」「海監(かいかん)」「漁政(ぎょせい)」「海関(かいかん)」が統合され、いまの「中国海警局」が発足した。

2018年、海警局は国家海洋局という政府組織から軍の指揮下にある「武装警察」に編入され、軍の影響力が増したとみられている。さらに2021年には、海警局の権限として、管轄する海域で、外国の船舶が停船命令などに従わない場合に武器の使用を認める「海警法」が施行された。

2018年、海警局は国家海洋局という政府組織から軍の指揮下にある「武装警察」に編入され、軍の影響力が増したとみられている。さらに2021年には、海警局の権限として、管轄する海域で、外国の船舶が停船命令などに従わない場合に武器の使用を認める「海警法」が施行された。

東シナ海でも大きく展開

今、南シナ海と同様に海警局が大きく展開しているのが、東シナ海の台湾周辺と日本周辺だ。

それを裏づけたのが、船に搭載されたAIS=船舶自動識別装置。2023年3月から、東シナ海で活動する海警局の船が、ほぼ常時AISを作動させて自らの位置情報などを発信し始めているのが確認されている。

それを裏づけたのが、船に搭載されたAIS=船舶自動識別装置。2023年3月から、東シナ海で活動する海警局の船が、ほぼ常時AISを作動させて自らの位置情報などを発信し始めているのが確認されている。

通常、海上保安当局などの公船はその活動中にAISを作動させることは珍しい。警備、警戒などの任務中の行動を明らかにしないためだ。

海警局の船が発信していた位置情報を分析した結果、東シナ海における中国側のさまざまな動きが見えてきた。

海警局の船が発信していた位置情報を分析した結果、東シナ海における中国側のさまざまな動きが見えてきた。

台湾海峡の「中間線」付近で航行

まず、台湾海峡の「中間線」付近での活動だ。2023年4月からことし2月にかけて、あわせて9隻が「中間線」付近を2週間程度、航行する様子が確認された。

さらに、ことし2月には、台湾の離島の金門島の沿岸で台湾当局が設定する「禁止水域」や「制限水域」の周辺を少なくとも7隻が航行していたことが判明した。

「禁止水域」などは金門島の沿岸などに中国船が許可なく進入するのを禁じるために台湾当局が設定しているもので、位置情報からは島を囲むように航行したり、制限水域の中を航行したりするのが確認された。

さらに、ことし2月には、台湾の離島の金門島の沿岸で台湾当局が設定する「禁止水域」や「制限水域」の周辺を少なくとも7隻が航行していたことが判明した。

「禁止水域」などは金門島の沿岸などに中国船が許可なく進入するのを禁じるために台湾当局が設定しているもので、位置情報からは島を囲むように航行したり、制限水域の中を航行したりするのが確認された。

“モンスター”同型船 「日中中間線」や尖閣周辺にも

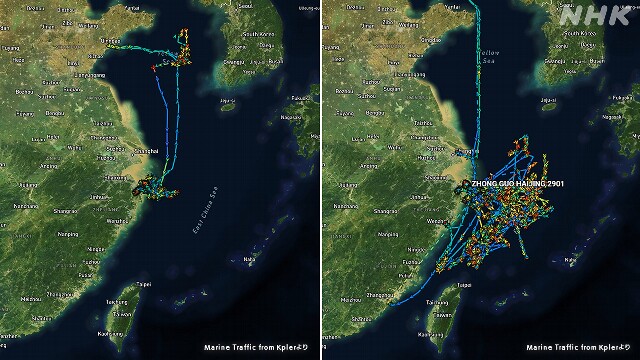

さらに、海警局の船は日本周辺でも位置情報を発信しながら活動を活発化させている。今回の分析で、ある船の新たな活動が分かった。南シナ海で展開していた「海警5901」の同型船「海警2901」。もう1つの「モンスター船」ともいうべき船だ。

東シナ海で展開する「海警2901」の過去5年間の位置情報を分析。すると、この2年で、位置情報を発信しながら海域を航行する動きが目立ち始めていることが判明した。

「日中中間線」付近をたびたび航行し、時折中間線を越えていたほか、日中両政府が2008年に共同開発することで合意したものの、その後、中国側が一方的な開発を進めているガス田付近を繰り返し航行していることが確認できた。

ことし2月には、海警局が金門島の周辺海域で演習を実施したと発表した時期の前後には、台湾が実効支配している東引島の東側の海域を往復するように航行していた。さらに、4月には沖縄県の尖閣諸島の沖合およそ80キロメートルまで近づくなど、位置情報を発信して航行する、示威行動ともいえる動きを活発化させていることが分かった。

「日中中間線」付近をたびたび航行し、時折中間線を越えていたほか、日中両政府が2008年に共同開発することで合意したものの、その後、中国側が一方的な開発を進めているガス田付近を繰り返し航行していることが確認できた。

ことし2月には、海警局が金門島の周辺海域で演習を実施したと発表した時期の前後には、台湾が実効支配している東引島の東側の海域を往復するように航行していた。さらに、4月には沖縄県の尖閣諸島の沖合およそ80キロメートルまで近づくなど、位置情報を発信して航行する、示威行動ともいえる動きを活発化させていることが分かった。

習近平国家主席 直接指示する様子も

中国メディアは習近平国家主席が2023年11月に「海警2901」が配備されている司令部を視察する様子を報道。

「東シナ海で特別な護衛と警備任務にあたっています。習主席、ご安心下さい!」

映像では、習主席が東シナ海で航行中の「海警2901」の乗組員からモニター越しに報告を受ける様子が映っていた。さらに、習主席が隊員たちに法執行能力の強化を指示した姿も伝えられていた。

映像では、習主席が東シナ海で航行中の「海警2901」の乗組員からモニター越しに報告を受ける様子が映っていた。さらに、習主席が隊員たちに法執行能力の強化を指示した姿も伝えられていた。

“モンスター船”どう見る?グレーゾーン手法にどう対処?

超大型船で存在感を高め、戦略的に展開する中国について、日本はどう対応すべきか。

中国海警局に詳しい桜美林大学の佐藤考一教授に聞いた。

中国海警局に詳しい桜美林大学の佐藤考一教授に聞いた。

(以下、佐藤教授の話)

Q. 東シナ海、南シナ海での海警局の活発な動き、どうみる?

全体像は把握できませんが、尖閣の周辺では、2016年8月以降、接続水域にいて、時々領海侵犯を仕掛けてくる海警4隻以外に、尖閣諸島の北西海域に同数の別働隊が控えるようになっています。尖閣周辺での狙いは、日本漁船の完全排除だろうと思います。海上保安庁の巡視船の活躍のおかげで、未だに衝突や拿捕(だほ)の事例はありません。海保の活躍は評価すべきです。

Q. 東シナ海、南シナ海での海警局の活発な動き、どうみる?

全体像は把握できませんが、尖閣の周辺では、2016年8月以降、接続水域にいて、時々領海侵犯を仕掛けてくる海警4隻以外に、尖閣諸島の北西海域に同数の別働隊が控えるようになっています。尖閣周辺での狙いは、日本漁船の完全排除だろうと思います。海上保安庁の巡視船の活躍のおかげで、未だに衝突や拿捕(だほ)の事例はありません。海保の活躍は評価すべきです。

一方で、南シナ海は相当ひどいことになっています。衝突や放水、レーザー照射です。かなり粗暴でかつ、ASEAN諸国の沿岸警察をばかにしたような事例があります。

Q. 海警“モンスター船”どうみる?

「世界最大の巡視船を持っているぞ」という、国内向けのPRの面も大きいのだろうと思います。シンボルですね。日本やASEANの巡視船を圧倒できるという国内的な宣伝です。それと外に向けては威嚇のためです。ASEAN側にとっては相当怖いだろうと思います。だから軍艦を出したり、タンカーを出したりしているわけです。

Q. 海警“モンスター船”どうみる?

「世界最大の巡視船を持っているぞ」という、国内向けのPRの面も大きいのだろうと思います。シンボルですね。日本やASEANの巡視船を圧倒できるという国内的な宣伝です。それと外に向けては威嚇のためです。ASEAN側にとっては相当怖いだろうと思います。だから軍艦を出したり、タンカーを出したりしているわけです。

Q. ここ数年の活発な動きの狙いは?

日中中間線まで出てきているのは、ガス田を守るということが考えられます。それと最近の海警船の動きの中に、日本とASEANとの間だけじゃなくて、台湾側を意識して動いているとみられる活動が結構あります。台湾側の動きをけん制するためですね。台湾海峡に(“モンスター”同型船の)「海警2901」を出すというのは、威圧的な活動を行うという政治的な意図があってやっていると思います。

日中中間線まで出てきているのは、ガス田を守るということが考えられます。それと最近の海警船の動きの中に、日本とASEANとの間だけじゃなくて、台湾側を意識して動いているとみられる活動が結構あります。台湾側の動きをけん制するためですね。台湾海峡に(“モンスター”同型船の)「海警2901」を出すというのは、威圧的な活動を行うという政治的な意図があってやっていると思います。

Q. 南シナ海での中国のグレーゾーン手法。東シナ海には?

南シナ海で自分たちの管轄海域であるかどうか他国と了解がないなか、海警局の大きな船と民兵が乗っていると思われる大きな漁船を出すということを露骨にやっています。明らかにプレゼンスを示して、フィリピンやベトナムの漁船が近寄れないようにするというのが狙いにあると思います。そして、将来的に中国が南シナ海の問題は片づいたと思う時がくれば、東シナ海に力を集中するだろうと思います。ただ、台湾問題との関連があるので、どのように出てくるのかは、未知数のところがあります。

南シナ海で自分たちの管轄海域であるかどうか他国と了解がないなか、海警局の大きな船と民兵が乗っていると思われる大きな漁船を出すということを露骨にやっています。明らかにプレゼンスを示して、フィリピンやベトナムの漁船が近寄れないようにするというのが狙いにあると思います。そして、将来的に中国が南シナ海の問題は片づいたと思う時がくれば、東シナ海に力を集中するだろうと思います。ただ、台湾問題との関連があるので、どのように出てくるのかは、未知数のところがあります。

Q. 日本はどう備える?

まず、何かあったときに、相手の船の行動の証拠をしっかりとって、発信することです。

映像もそうですし、衛星写真、現場で撮った写真もです。

それと海警の大型船に対応するために、大きい船が必要だということはありますが、同時に海上保安庁の人員も増やさなければいけません。また、もっと予算をつけて船の老朽化などに対処することもやらないといけないと思います。現在は尖閣の警備に多くの船も人員も取られていて、地方の管区がとても大変な状況になっていると思うので、そのあたりはしっかりと対応する必要があります。

その上で、自衛隊は自衛隊で、海上保安庁は海上保安庁で(それぞれの)相手のパートナーと話ができるようにしておくことです。海の上での常識が通じる相手がいれば、そんなに変なことは起こらないですから、しっかりパイプを作っておくというのはすごく大事だと思います。

まず、何かあったときに、相手の船の行動の証拠をしっかりとって、発信することです。

映像もそうですし、衛星写真、現場で撮った写真もです。

それと海警の大型船に対応するために、大きい船が必要だということはありますが、同時に海上保安庁の人員も増やさなければいけません。また、もっと予算をつけて船の老朽化などに対処することもやらないといけないと思います。現在は尖閣の警備に多くの船も人員も取られていて、地方の管区がとても大変な状況になっていると思うので、そのあたりはしっかりと対応する必要があります。

その上で、自衛隊は自衛隊で、海上保安庁は海上保安庁で(それぞれの)相手のパートナーと話ができるようにしておくことです。海の上での常識が通じる相手がいれば、そんなに変なことは起こらないですから、しっかりパイプを作っておくというのはすごく大事だと思います。

(6月2日 ニュース7で放送)

社会部記者

山下 達也

2017年入局 初任地は新潟局

現在は社会部で国土交通省(海上保安庁・自動車局)を担当

山下 達也

2017年入局 初任地は新潟局

現在は社会部で国土交通省(海上保安庁・自動車局)を担当

ワシントン支局記者

渡辺 公介

2002年入局 国際部 ヨーロッパ総局

モスクワ支局などを経て2021年7月から現職

渡辺 公介

2002年入局 国際部 ヨーロッパ総局

モスクワ支局などを経て2021年7月から現職

マニラ支局長

酒井 紀之

2007年入局 沖縄局、水戸局、仙台局、スポーツニュース部などを経て2022年からマニラ支局長

米中対立の最前線やフィリピンの経済格差と貧困、環境問題などを取材

酒井 紀之

2007年入局 沖縄局、水戸局、仙台局、スポーツニュース部などを経て2022年からマニラ支局長

米中対立の最前線やフィリピンの経済格差と貧困、環境問題などを取材

国際部記者

杉田 沙智代

2010年入局 和歌山局 大阪局を経て2016年から社会部

国土交通省や環境省、厚生労働省などを担当し2022年8月から現所属

杉田 沙智代

2010年入局 和歌山局 大阪局を経て2016年から社会部

国土交通省や環境省、厚生労働省などを担当し2022年8月から現所属

ネットワーク報道部ディレクター

金子 紗香

「NMAPS」でデータ分析・可視化を担当

金子 紗香

「NMAPS」でデータ分析・可視化を担当