函館 不漁のスルメイカ ますます手が届かない存在に?

スルメイカの産地として知られる北海道・函館市。しかし近年、水揚げ量の減少が続いています。価格の上昇傾向も続いていて、昨シーズンの1キロあたりの価格は15年前のおよそ6倍にまで高騰しました。

地元では「もはや高級品」との声もあるなか、ことしも6月にスルメイカ漁が解禁。現状やその影響を取材しました。

(函館放送局記者 毛利春香)

地元では「もはや高級品」との声もあるなか、ことしも6月にスルメイカ漁が解禁。現状やその影響を取材しました。

(函館放送局記者 毛利春香)

「俺もイカを待っている」

風が強く波が高かったことから、6月4日が初の出漁となった今シーズン。

函館市入舟町の漁港では、1隻の小型イカ釣り漁船が港を離れたのを皮切りに、次々と船が出港していきました。

そして翌日5日。

今シーズン初の水揚げです。

漁船の水槽で生きたまま運ばれてくるスルメイカ。

函館市入舟町の漁港では、1隻の小型イカ釣り漁船が港を離れたのを皮切りに、次々と船が出港していきました。

そして翌日5日。

今シーズン初の水揚げです。

漁船の水槽で生きたまま運ばれてくるスルメイカ。

午前4時前から生きのいいイカが水揚げされていくものの、漁業者から聞かれたのは厳しい声でした。

漁業者

「イカはいないです。いるような感じじゃないね。厳しいよ。場所も遠いし燃料代も高くて無理はできない。風があっても量があれば、頑張って漁に出る日もあったがことしは思案しているところ。去年よりさらに厳しいかもしれない」

「イカはいないです。いるような感じじゃないね。厳しいよ。場所も遠いし燃料代も高くて無理はできない。風があっても量があれば、頑張って漁に出る日もあったがことしは思案しているところ。去年よりさらに厳しいかもしれない」

スルメイカを待っている人が多いなか、現状をどう思っているのか尋ねると…

漁業者

「俺もイカが来るの待ってるわ!」

「俺もイカが来るの待ってるわ!」

初出漁の日は11隻が出漁しましたが、このうち3隻はスルメイカがとれずに戻ってきました。

函館市のシンボル イカ

“イカのまち”として知られる函館市。

漁船の水槽で生きたまま港に運ばれ、新鮮なうちに飲食店などで提供される函館のスルメイカは、観光の目玉にもなってきました。

町なかでは、イカをデザインしたユニークなマンホールを見かけます。

漁船の水槽で生きたまま港に運ばれ、新鮮なうちに飲食店などで提供される函館のスルメイカは、観光の目玉にもなってきました。

町なかでは、イカをデザインしたユニークなマンホールを見かけます。

また、8月に行われる祭りでは、イカにちなんだ歌に合わせて市民らが町なかを練り歩く「函館いか踊り」で盛り上がります。

スルメイカ 取扱量は大幅減

しかし函館で水揚げされるスルメイカは減少傾向が続いています。

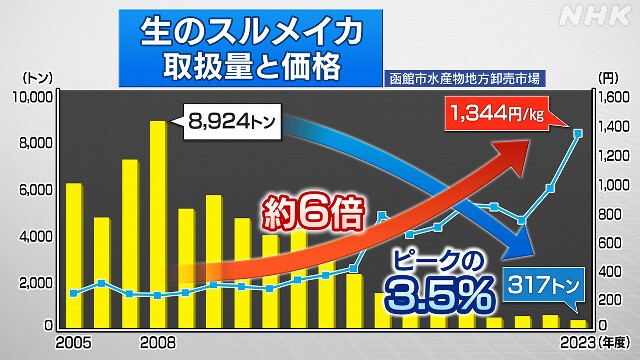

こちら、函館市水産物地方卸売市場での生のスルメイカの取扱量と価格です。

こちら、函館市水産物地方卸売市場での生のスルメイカの取扱量と価格です。

ピークだった2008年度は8924トン。

しかしその後は減少傾向が続き、昨年度は317トン(ピーク時の3.5%)と、統計を取り始めた2005年度以降で最も少なくなりました。

減少の理由として、黒潮の蛇行や海水温の変化などさまざまな要因が指摘されています。

一方、取引価格は上昇しています。

統計を取り始めて以降、取引価格が最も安かった2008年度は1キロあたり225円でしたが、昨年度は1344円とおよそ6倍に。

生のスルメイカの取扱量が減少する中で、観光客などからの需要の高まりを背景に取引価格は高騰しています。

しかしその後は減少傾向が続き、昨年度は317トン(ピーク時の3.5%)と、統計を取り始めた2005年度以降で最も少なくなりました。

減少の理由として、黒潮の蛇行や海水温の変化などさまざまな要因が指摘されています。

一方、取引価格は上昇しています。

統計を取り始めて以降、取引価格が最も安かった2008年度は1キロあたり225円でしたが、昨年度は1344円とおよそ6倍に。

生のスルメイカの取扱量が減少する中で、観光客などからの需要の高まりを背景に取引価格は高騰しています。

初競り価格は去年の倍

午前5時半から始まった函館の卸売市場での初競り。

生きたまま運ばれてきた「生けすイカ」13箱、およそ113キロが競りにかけられました。

大きさも40グラムほどのものが最も多く、去年よりも小ぶりです。

生きたまま運ばれてきた「生けすイカ」13箱、およそ113キロが競りにかけられました。

大きさも40グラムほどのものが最も多く、去年よりも小ぶりです。

一方で、シーズンごとに見て漁獲量が過去最低だった去年。

初競りにかけられた「生けすイカ」は860キロでした。

あっという間に終わった初競り。

最高価格は1キロあたり8000円。

去年と比べて量が大きく減少したことに加え、ご祝儀相場もあって去年の3800円の約2倍になりました。

6月5日の初競り以降の状況はどうだったのでしょうか。

函館魚市場によりますと、7日には15隻が出漁し2トンの水揚げがありました。

初競りにかけられた「生けすイカ」は860キロでした。

あっという間に終わった初競り。

最高価格は1キロあたり8000円。

去年と比べて量が大きく減少したことに加え、ご祝儀相場もあって去年の3800円の約2倍になりました。

6月5日の初競り以降の状況はどうだったのでしょうか。

函館魚市場によりますと、7日には15隻が出漁し2トンの水揚げがありました。

このうち競りにかけられた「生けすイカ」は、約1.1トンで1キロあたりの平均価格は1000円を割りました。

しかし、11日から再び減少し始め、13日には8隻が出漁したものの競りにかけられたのは20キロ弱の3箱のみでした。

平均価格は3700円だったということです。

しかし、11日から再び減少し始め、13日には8隻が出漁したものの競りにかけられたのは20キロ弱の3箱のみでした。

平均価格は3700円だったということです。

中型イカ釣り漁船も断念

こうしたなか、函館では2005年から出漁してきた中型イカ釣り漁船が、ことしの出漁を断念しました。

高騰する燃料費や整備費などに対し漁獲量があまりに少なく採算がとれないためで、操業してきた会社にとっても苦渋の決断だったと言います。

この中型イカ釣り漁船は能登半島沖の「大和堆」など日本海で漁を続け、新鮮なままイカを冷凍。

1か月から1か月半に1度は函館に戻って水揚げしていました。

函館魚市場によりますと、函館からことしは2隻の中型イカ釣り漁船が出漁。

しかし、まずは別の種類のイカを漁獲することにしていて、8月末以降にスルメイカの状況を見ていくということです。

高騰する燃料費や整備費などに対し漁獲量があまりに少なく採算がとれないためで、操業してきた会社にとっても苦渋の決断だったと言います。

この中型イカ釣り漁船は能登半島沖の「大和堆」など日本海で漁を続け、新鮮なままイカを冷凍。

1か月から1か月半に1度は函館に戻って水揚げしていました。

函館魚市場によりますと、函館からことしは2隻の中型イカ釣り漁船が出漁。

しかし、まずは別の種類のイカを漁獲することにしていて、8月末以降にスルメイカの状況を見ていくということです。

海外からイカを確保

安定的にイカ商品の製造を続けるため、イカを輸入している会社もあります。

イカの加工品をメインに製造を続けている、函館市日乃出町にある水産加工会社です。

イカの加工品をメインに製造を続けている、函館市日乃出町にある水産加工会社です。

イカの商品だけで20種類以上と幅広く、イカそうめんや、イカめし、塩辛などがあります。国産のスルメイカが減少するなか、およそ8年前から海外産のイカも活用するようになりました。

現在は、ペルー産の「アカイカ」や、アメリカ産やカナダ産の「マツイカ」などを輸入。

多い時では輸入が全体の半分を占めると言います。

現在は、ペルー産の「アカイカ」や、アメリカ産やカナダ産の「マツイカ」などを輸入。

多い時では輸入が全体の半分を占めると言います。

量が減少し価格が高騰する中でも、函館の地元企業として今後もイカの加工商品を中心に製造していきたいとしています。

一方で、将来的にはイカ以外の魚種の活用も視野に入れていますが、今ある設備はイカに特化した機械が多いことなどから簡単ではないということです。

一方で、将来的にはイカ以外の魚種の活用も視野に入れていますが、今ある設備はイカに特化した機械が多いことなどから簡単ではないということです。

マルナマ食品 営業部 対馬侑樹 係長

「加工会社にとって不漁の一番の影響は、長期的に原料を確保する必要がある中で安定した製造ができないことです。また、国産のイカがないという部分で、イカの加工屋が海外のものを買いに走ると相場が上がってしまいます。輸入した原料を使っているからと言って、安いというものではありません。イカのまちの地元の会社として、やはりイカ製品をずっと製造していきたい。違う魚種にもチャレンジしながらよりよい製品を広め、安心安全な商品を届けていきたいです」

「加工会社にとって不漁の一番の影響は、長期的に原料を確保する必要がある中で安定した製造ができないことです。また、国産のイカがないという部分で、イカの加工屋が海外のものを買いに走ると相場が上がってしまいます。輸入した原料を使っているからと言って、安いというものではありません。イカのまちの地元の会社として、やはりイカ製品をずっと製造していきたい。違う魚種にもチャレンジしながらよりよい製品を広め、安心安全な商品を届けていきたいです」

昔ながらの塩辛にも打撃

昔ながらの塩辛も、函館のスルメイカだけではつくることができなくなっています。

函館市弁天町にある創業110年の水産会社です。

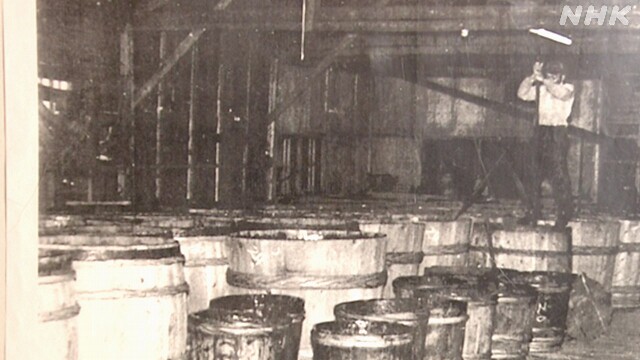

塩辛づくりに使用しているのは、秋田杉の木樽です。

函館市弁天町にある創業110年の水産会社です。

塩辛づくりに使用しているのは、秋田杉の木樽です。

戦後から80年ほど使い続けているもので、酵母菌や乳酸菌などさまざまな微生物が木樽に住み着いていて、ここならではの味わいになると言います。

毎日、発酵が進むよう空気を入れてかき混ぜる作業を続け、1週間熟成させる方法で塩辛をつくっています。

毎日、発酵が進むよう空気を入れてかき混ぜる作業を続け、1週間熟成させる方法で塩辛をつくっています。

社長の小田島隆さんによると、かつては塩辛の生産が追いつかないほどのスルメイカが手に入っていました。

冷蔵庫がなかった時代には仕込みと保存のため木樽を200本使用していましたが、今では仕込みに使うのは5から6樽です。

冷蔵庫がなかった時代には仕込みと保存のため木樽を200本使用していましたが、今では仕込みに使うのは5から6樽です。

また、ピークの1983年前後には年間200トンほどだった製造量も今では約20トンと、10分の1まで減少。

スルメイカも今では道内外から仕入れていて、函館で水揚げされるスルメイカは全体の1割ほどとなっています。

昔はイカがぎっしり詰まっていた冷凍庫も今ではがらんとした空きスペースになっていました。

こうしたなか、初めて「ヤリイカ」を使った塩辛を販売。

スルメイカも今では道内外から仕入れていて、函館で水揚げされるスルメイカは全体の1割ほどとなっています。

昔はイカがぎっしり詰まっていた冷凍庫も今ではがらんとした空きスペースになっていました。

こうしたなか、初めて「ヤリイカ」を使った塩辛を販売。

「(スルメイカに比べ)価格は高いですけれども試しに製造してみました。スルメイカと違う食感でまたおいしさがありますよ」と説明する小田島さん。

スルメイカが減少する中で手に入ったヤリイカで試作してみたということで、客からは「こりこりした食感がおいしい」という声も寄せられているそうです。

また直売所のほかに、塩辛の食べ比べができたり、塩辛を使った料理を楽しめたりする飲食店も併設。

スルメイカが減少する中で手に入ったヤリイカで試作してみたということで、客からは「こりこりした食感がおいしい」という声も寄せられているそうです。

また直売所のほかに、塩辛の食べ比べができたり、塩辛を使った料理を楽しめたりする飲食店も併設。

塩辛はうまみ調味料にもなるそうで、少ない生産量でもおいしいものをつくり続け、さらに料理などに展開していきたいとしています。

このように新たな業態も広げながら、ここにしかない塩辛を守っていきたいとしています。

このように新たな業態も広げながら、ここにしかない塩辛を守っていきたいとしています。

小田島水産食品 小田島隆 社長

「できれば函館のスルメイカを使いたいのですが量がないので、函館以外のイカを使いながら何とか塩辛などの製造を続けていきたいです。また、函館には加工技術が蓄積しています。今後はそのノウハウを使ってイカ以外のもので加工品を製造していけるのではないか。そうしたことを続けて函館の水産業を守り、全国の皆さんに提供できればと思っています」

「できれば函館のスルメイカを使いたいのですが量がないので、函館以外のイカを使いながら何とか塩辛などの製造を続けていきたいです。また、函館には加工技術が蓄積しています。今後はそのノウハウを使ってイカ以外のもので加工品を製造していけるのではないか。そうしたことを続けて函館の水産業を守り、全国の皆さんに提供できればと思っています」

どうなる函館のスルメイカ

スルメイカの生態に詳しい函館頭足類科学研究所の桜井泰憲所長は、スルメイカの不漁は今後も続くと見ています。

理由の1つとして挙げているのが、日本の南岸を流れる暖流、黒潮が大きく蛇行している影響です。

冬に東シナ海で生まれたスルメイカの稚魚は、黒潮に乗りながら日本列島の南側を泳いで北上していきます。

しかし黒潮の蛇行によって途中で冷たい水温の海域にぶつかり、稚魚の段階で多くの個体が死んでしまうため、黒潮の蛇行が続く限りは、回復は見込めないと指摘しているのです。

函館名物のスルメイカ。

このまま減少が続き、ますます私たちの手に届かない存在になってしまうのでしょうか。

(6月14日「ほっとニュース北海道」で放送)

理由の1つとして挙げているのが、日本の南岸を流れる暖流、黒潮が大きく蛇行している影響です。

冬に東シナ海で生まれたスルメイカの稚魚は、黒潮に乗りながら日本列島の南側を泳いで北上していきます。

しかし黒潮の蛇行によって途中で冷たい水温の海域にぶつかり、稚魚の段階で多くの個体が死んでしまうため、黒潮の蛇行が続く限りは、回復は見込めないと指摘しているのです。

函館名物のスルメイカ。

このまま減少が続き、ますます私たちの手に届かない存在になってしまうのでしょうか。

(6月14日「ほっとニュース北海道」で放送)

函館放送局記者

毛利 春香

2018年入局

秋田局を経て現所属

毛利 春香

2018年入局

秋田局を経て現所属