自動車業界で相次ぐ認証不正 どうなる「日本車」の信頼

「新たな不正行為」「虚偽データ」... こうした厳しい表現で、国土交通省は自動車メーカー各社の認証試験不正への対処を進めている。

一方、各社のトップは記者会見で「性能には問題ない」「安全に乗ることができる」と強調した。高い品質と安全性。長年にわたって築きあげてきた日本車の“信頼”は揺らがないのだろうか。

(経済部記者 影圭太 野口佑輔 小尾洋貴)

一方、各社のトップは記者会見で「性能には問題ない」「安全に乗ることができる」と強調した。高い品質と安全性。長年にわたって築きあげてきた日本車の“信頼”は揺らがないのだろうか。

(経済部記者 影圭太 野口佑輔 小尾洋貴)

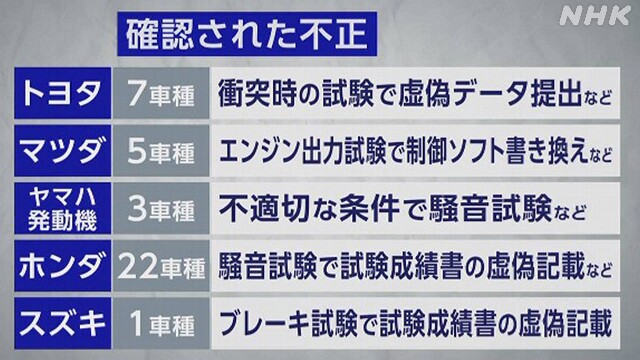

大手メーカー5社で発覚した不正

18日に開かれたトヨタ自動車の株主総会。不正問題の発覚以降これまで公の場での発言がなかった佐藤恒治社長は次のように語った。

「認証問題についてお客様、株主の皆様にご心配、ご迷惑をおかけし心よりおわび申し上げます」「認証の問題は多面的に取り組む必要があると思う。会長が先頭にたって根っこの風土改革に取り組んでいる。これは本当に大変な時間がかかることと思う。しっかりと言いたいことが言える環境にしていくこと、正しい仕事ができるようにしていくこと、それはすぐ完璧にできるとはなかなか申し上げにくいが、絶対にやっていかないといけない取り組みだ」

今回、不正が発覚したのは国の型式指定の申請に伴う認証試験。立ち入り検査を行った国土交通省は現在、詳しい事実関係を調べている。

6月3日に開かれた各社のトップの記者会見での発言は、ある共通点があった。

「法規に定められた基準はクリアしておりますので、お客様に安全にお使いいただけることは確認しております」「こういう試験をしましょうということは決められているというんですけれども、やり方が非常にあいまいで、かつ、メーカーによって担当者によって解釈のしかたによってずいぶんやり方が違ってくる場合がございます」

毛籠社長

「社内の技術検証、および再試験を行い、乗員保護性能については法規が定めた基準を満たす性能を有していることを確認しております」

「社内の技術検証、および再試験を行い、乗員保護性能については法規が定めた基準を満たす性能を有していることを確認しております」

小島専務執行役員

「目的としては精緻なデータをとりたいと、その後のさらなる安全の開発にいかしていきたいという思いがございました」

「目的としては精緻なデータをとりたいと、その後のさらなる安全の開発にいかしていきたいという思いがございました」

「法規基準を満たしていることが確認できており、完成車性能には影響はないと考えております」「ばらつきの範囲内であれば少し数字を変えてもエンジンの性能には影響しないとか、ワーストケースで保証していれば法規上は必ず満たしているという解釈のもとに判断が行われた」

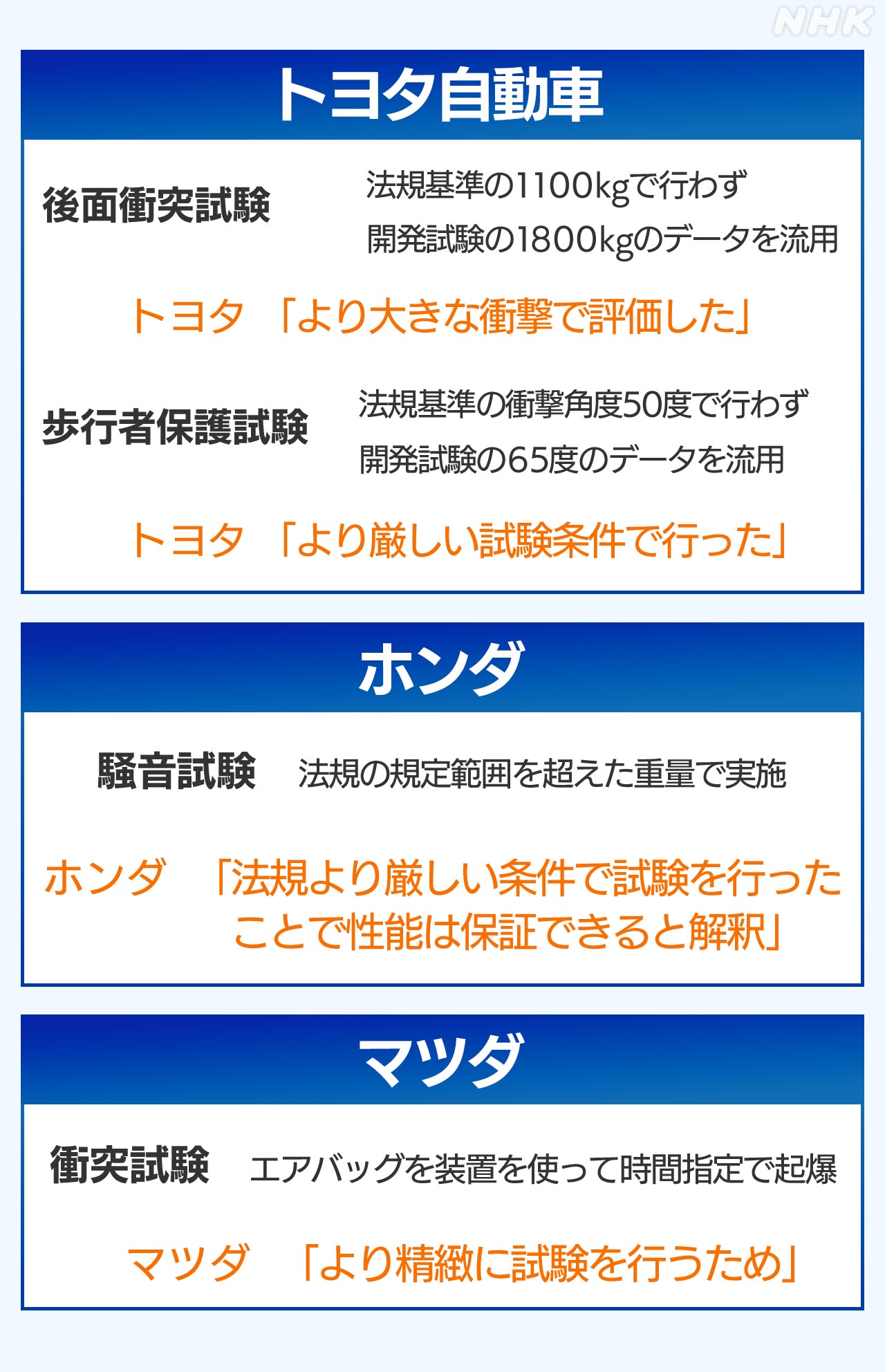

つまり、国の制度で求められていた試験の方法やデータとは逸脱しているが、車の安全性や性能には問題がないという認識だ。その理由を次のように説明した。

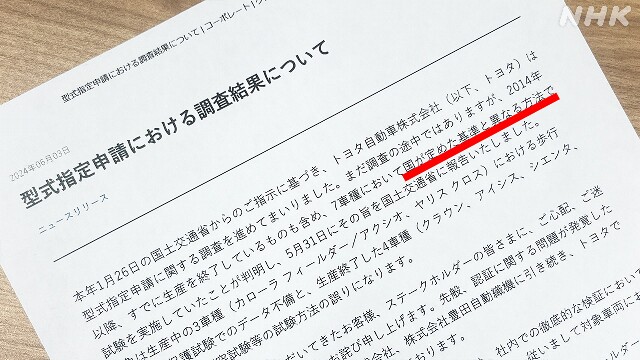

さらに、国土交通省が「不正行為」とはっきり表現した事案に対し、メーカー各社の発表資料が異なる表現になっていることにも、その認識があらわれている。

トヨタ自動車

「国が定めた基準と異なる方法で試験を実施していたことが判明」「トヨタで問題が判明したことは重大なことと受け止めております」

「国が定めた基準と異なる方法で試験を実施していたことが判明」「トヨタで問題が判明したことは重大なことと受け止めております」

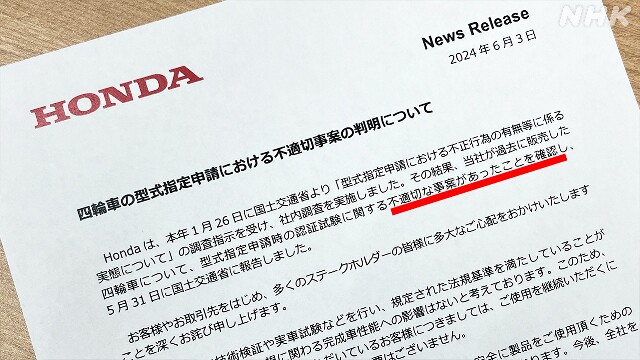

ホンダ

「不適切な事案があったことを確認」

「不適切な事案があったことを確認」

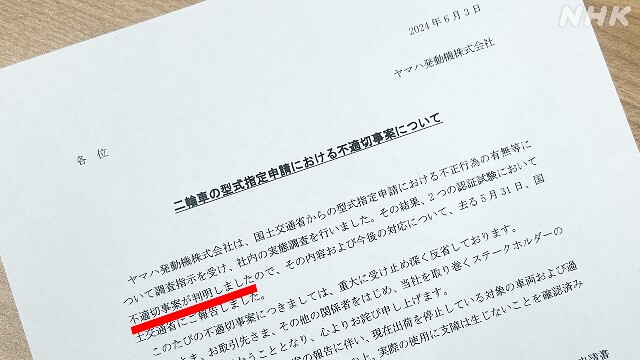

ヤマハ発動機

「不適切事案が判明しました」

「不適切事案が判明しました」

この3社は調査の結果明らかになった事案について、発表資料のなかで「不正」という表現を一度も使わなかった。一方、マツダとスズキは「不正を確認した」などと明記していた。

そもそも型式指定制度は何のためにあるのか

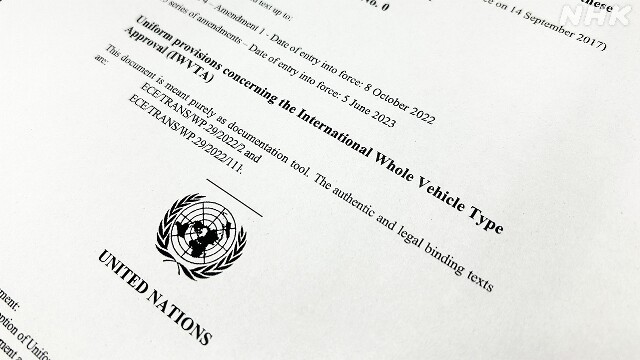

型式指定制度は、自動車メーカーなどが新型車の生産や販売を行う前に受ける国の審査で道路運送車両法で定められている。

衝突や排ガスなどの試験を行い、その結果が国の基準に適合していれば型式指定を受けられる。指定を受けると1台ごとの国の新規検査が省略されて同じモデルの大量生産を行うことができるようになる。乗用車に対する試験項目は47項目あり、このうち43の項目は国連規則と同じ内容となっている。国際的な統一基準をつくることで、各国が自国の自動車メーカーの車を世界で販売しやすくなる。つまり、型式指定制度は事実上、国際ルールといえる。

衝突や排ガスなどの試験を行い、その結果が国の基準に適合していれば型式指定を受けられる。指定を受けると1台ごとの国の新規検査が省略されて同じモデルの大量生産を行うことができるようになる。乗用車に対する試験項目は47項目あり、このうち43の項目は国連規則と同じ内容となっている。国際的な統一基準をつくることで、各国が自国の自動車メーカーの車を世界で販売しやすくなる。つまり、型式指定制度は事実上、国際ルールといえる。

実際の試験の方法は、認証機関の担当者の立ち会いのもとでメーカーが行うものと、立ち会いなしで行うものがある。

今回の不正は5社とも、立ち会いがない試験で行われていた。

国土交通省によると、試験の条件などは詳細に国連規則で示され、そのとおりに試験が行われることが前提になっているという。それにもかかわらず、各社は独自の解釈で試験を行っていた。

今回の不正は5社とも、立ち会いがない試験で行われていた。

国土交通省によると、試験の条件などは詳細に国連規則で示され、そのとおりに試験が行われることが前提になっているという。それにもかかわらず、各社は独自の解釈で試験を行っていた。

独自の解釈に“リスク”の指摘も

国際ルールから逸脱した各社の独自解釈による“安全性の確保”に問題はないのだろうか。

専門家は次のように指摘する。

専門家は次のように指摘する。

自動車ジャーナリスト 清水和夫さん

「各社が『基準より厳しい条件で試験を行ったため、安全性に問題はない』という認識を示しているが、交通社会全体を考えれば必ずしもそうだとは言い切れない。例えばトヨタ自動車が後面衝突による燃料漏れなどの確認試験で基準より重い1800キロの台車を使って行った試験は、大型車が多いアメリカ向けでは意味があり、当該車両に乗っているドライバーにとっては安全かもしれないが、日本では、周囲を走る軽自動車にとっては、重い車に衝突されればそれだけリスクが高まる。エンジニアがより厳しい条件で試験を行うことは間違った発想とは言い切れないが、メーカーは交通社会全体を考える必要がある。今回の不正は日本車に対する世界的な信頼性を損なう行為であり、まずは定められたルールを守ることで信頼回復にあたってもらいたい」

「各社が『基準より厳しい条件で試験を行ったため、安全性に問題はない』という認識を示しているが、交通社会全体を考えれば必ずしもそうだとは言い切れない。例えばトヨタ自動車が後面衝突による燃料漏れなどの確認試験で基準より重い1800キロの台車を使って行った試験は、大型車が多いアメリカ向けでは意味があり、当該車両に乗っているドライバーにとっては安全かもしれないが、日本では、周囲を走る軽自動車にとっては、重い車に衝突されればそれだけリスクが高まる。エンジニアがより厳しい条件で試験を行うことは間違った発想とは言い切れないが、メーカーは交通社会全体を考える必要がある。今回の不正は日本車に対する世界的な信頼性を損なう行為であり、まずは定められたルールを守ることで信頼回復にあたってもらいたい」

事実上の国際ルールから逸脱することで、日本車の国際的な信頼や信用に関わるとも指摘した。

日本車の“信頼”は揺らがないのか

客観的に見れば、確かに各社の独自の解釈による試験の方法やデータでも、実際の安全性は確保されているかもしれない。特に、品質と安全性の高さを誇りにしてきた日本の中にいると「メーカー側はきちんとやっている」と感じる見方も多いだろう。

ただ、考えるべきは「安全なのか?安全ではないのか?」ではなく、国際ルールを逸脱した日本メーカーの姿勢を世界がどう見るかだろう。国際ルールや国の法規を“軽視している”と受け止められれば、長年の先人たちの努力によって築きあげてきた日本車の信頼性が失われかねない。

すでに日本では2016年以降「燃費での不正」「無資格検査」そして「今回の認証試験での不正」と、問題が相次いで発覚している。さらに今回の不正は、各社が自主的に検証した結果見つかったものではなく、国土交通省による一斉調査の指示の結果、明らかになったものだ。

「失った信頼を再び取り戻すのは難しい」

その大きなリスクを日本の自動車業界がいま自覚していることを、先人たちは期待しているのではないだろうか。

(6月3日「ニュース7」などで放送)

ただ、考えるべきは「安全なのか?安全ではないのか?」ではなく、国際ルールを逸脱した日本メーカーの姿勢を世界がどう見るかだろう。国際ルールや国の法規を“軽視している”と受け止められれば、長年の先人たちの努力によって築きあげてきた日本車の信頼性が失われかねない。

すでに日本では2016年以降「燃費での不正」「無資格検査」そして「今回の認証試験での不正」と、問題が相次いで発覚している。さらに今回の不正は、各社が自主的に検証した結果見つかったものではなく、国土交通省による一斉調査の指示の結果、明らかになったものだ。

「失った信頼を再び取り戻すのは難しい」

その大きなリスクを日本の自動車業界がいま自覚していることを、先人たちは期待しているのではないだろうか。

(6月3日「ニュース7」などで放送)

経済部記者

影 圭太

2005年入局

経済部、アジア総局などを経て現所属

自動車担当キャップ

影 圭太

2005年入局

経済部、アジア総局などを経て現所属

自動車担当キャップ

経済部記者

野口 佑輔

2011年入局

高知局、経済部、名古屋局を経て現所属

自動車業界を取材

野口 佑輔

2011年入局

高知局、経済部、名古屋局を経て現所属

自動車業界を取材

経済部記者

小尾 洋貴

2016年入局

岐阜局、静岡局を経て現所属

自動車業界を取材

小尾 洋貴

2016年入局

岐阜局、静岡局を経て現所属

自動車業界を取材