なぜ 長引く“薬不足” 解消しない供給不安の謎に迫る

3年以上も続いている薬の供給不安。

せき止めや高血圧の薬など、手に入りづらい医薬品はおよそ3800品目。医療機関で処方される薬の2割以上に上っています。

どうして“薬不足”は解消されないのか。現場を取材すると、背景にある構造的な課題が見えてきました。

(クローズアップ現代取材班)

せき止めや高血圧の薬など、手に入りづらい医薬品はおよそ3800品目。医療機関で処方される薬の2割以上に上っています。

どうして“薬不足”は解消されないのか。現場を取材すると、背景にある構造的な課題が見えてきました。

(クローズアップ現代取材班)

【クローズアップ現代】NHKプラスで配信中↓↓↓(2024年6月25日まで)

【クローズアップ現代】治る病気が治せない!? “長期化する薬不足”なぜ起きた

いまも医療現場で続く“薬不足”を嘆く声

まず、私たちが向かったのは東京 杉並区の小児科や内科の診療を行うクリニックです。

クリニックでは、主に子どもが感染し発熱やのどの痛みなどの症状が出る「溶連菌感染症」に繰り返し感染する患者が増えているのだといい、その背景には実は“薬不足“が関係していると医師は指摘します。

田村剛 院長

「第一選択薬が不足していて使えないことが、感染を繰り返す子が増えている原因の1つだと思います。再感染したり、体の中に残っている菌がまた増えたりして、本来早く治るべき病気が早く治らなくなってしまっている」

「第一選択薬が不足していて使えないことが、感染を繰り返す子が増えている原因の1つだと思います。再感染したり、体の中に残っている菌がまた増えたりして、本来早く治るべき病気が早く治らなくなってしまっている」

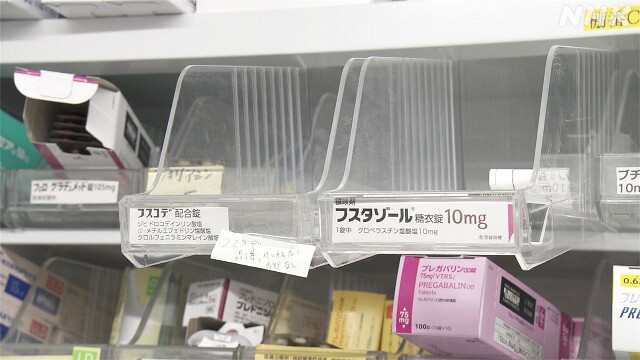

続いて、東京都内の薬局に向かいました。

取材を開始すると、感染症にかかった女性や、子どもを連れた母親などが医師から処方箋を出された抗菌薬を求めて訪れていましたが、この薬局では薬が無いと相次いで断られてしまいました。

さらに、せき止め薬を探し求めて隣の神奈川県からやってきたという男性もいました。

4軒目のこの薬局でも手に入れることができなかったといいます。

さらに、せき止め薬を探し求めて隣の神奈川県からやってきたという男性もいました。

4軒目のこの薬局でも手に入れることができなかったといいます。

取材した日の午前中だけでも6組が薬を手に入れないまま薬局をあとにしていました。

メーカーから供給が滞り、薬局でも不足状態が続いているといいます。

メーカーから供給が滞り、薬局でも不足状態が続いているといいます。

きっかけはメーカーの品質不正問題

医療用医薬品の供給不足の発端となったのは、2020年12月に発覚した、ジェネリック=後発医薬品のメーカーの品質不正問題です。

その後、ほかのメーカーでも決められた製造工程を守っていないなどの製造上の不正が次々と明るみになりました。

業務停止などの製薬メーカーに対する行政処分は、この3年余りで21件に上っています。

薬の製造が止まって供給が不安定になったことに加えて、新型コロナやインフルエンザの流行で需要が増えたことも拍車をかけ、かつてない規模で医薬品が手に入りにくい状態が続いているのです。

日本製薬団体連合会によると、すべての注文に対応できていない「限定出荷」や「供給停止」となっているのは、6月14日公表のもので3836品目。

頭痛や発熱に使われる一部の解熱鎮痛薬、高血圧の人のための血管拡張剤、そして糖尿病の薬など多岐にわたり、医師が処方する薬の品目の2割以上となっています。

日本製薬団体連合会は「依然多くの医薬品に供給不安が生じ、医療機関・薬局において必要な医薬品の入手が困難な状況が継続している」としています。

業務停止などの製薬メーカーに対する行政処分は、この3年余りで21件に上っています。

薬の製造が止まって供給が不安定になったことに加えて、新型コロナやインフルエンザの流行で需要が増えたことも拍車をかけ、かつてない規模で医薬品が手に入りにくい状態が続いているのです。

日本製薬団体連合会によると、すべての注文に対応できていない「限定出荷」や「供給停止」となっているのは、6月14日公表のもので3836品目。

頭痛や発熱に使われる一部の解熱鎮痛薬、高血圧の人のための血管拡張剤、そして糖尿病の薬など多岐にわたり、医師が処方する薬の品目の2割以上となっています。

日本製薬団体連合会は「依然多くの医薬品に供給不安が生じ、医療機関・薬局において必要な医薬品の入手が困難な状況が継続している」としています。

なぜ増産できないのか? 製造現場の事情

こうした医薬品の供給不足、当初はメーカーの増産体制が整えば段階的に解消すると期待されていました。

なぜ3年以上、解消されず、薬の供給が追いつかないのか。

なぜ3年以上、解消されず、薬の供給が追いつかないのか。

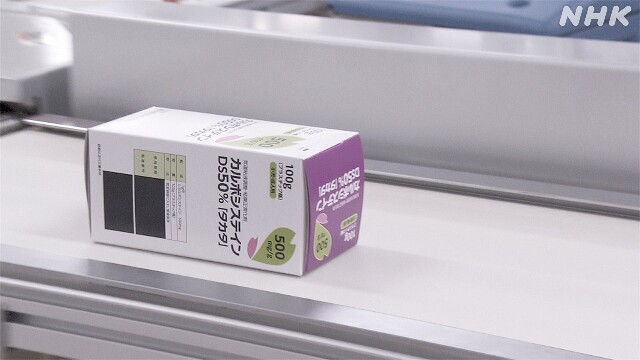

私たちは製造現場の状況を見るために、従業員800人の中堅医薬品メーカーを取材しました。

ここでは、たんを出しやすくする「去たん薬」を製造していて、厚生労働省からは生産量を増産するよう求められていますが、十分な量の増産は実現できていません。

その背景を探ると、製造現場ならではのすぐに増産できない事情が3つ見えてきました。

【すぐに増産できない事情(1) 人手の確保の難しさ】

工場では、品質管理のために、専門知識のある作業員が計画に沿った細かい品質のチェックを行う必要があります。効率化したくても、こうした手順は省くことができません。

ここでは、たんを出しやすくする「去たん薬」を製造していて、厚生労働省からは生産量を増産するよう求められていますが、十分な量の増産は実現できていません。

その背景を探ると、製造現場ならではのすぐに増産できない事情が3つ見えてきました。

【すぐに増産できない事情(1) 人手の確保の難しさ】

工場では、品質管理のために、専門知識のある作業員が計画に沿った細かい品質のチェックを行う必要があります。効率化したくても、こうした手順は省くことができません。

しかし、人手不足の中で、専門知識のある人材を育成するのは半年から1年かかり、なかなかすぐに増産に向けた人手の確保ができないといいます。

【すぐに増産できない事情(2) 多品目生産】

増産を慎重に進めるのには別の理由もあります。

この工場では「去たん薬」以外にも89品目の薬を作っています。

【すぐに増産できない事情(2) 多品目生産】

増産を慎重に進めるのには別の理由もあります。

この工場では「去たん薬」以外にも89品目の薬を作っています。

「去たん薬」を増産しようとすると、ほかの薬の生産量を減らさざるをえません。

看板商品など、利益率が高いほかの薬の納期が間に合わなくなるおそれが出てきます。

看板商品など、利益率が高いほかの薬の納期が間に合わなくなるおそれが出てきます。

すでに、この工場では去たん薬の増産のために7品目のかりゅう剤の製造を止めていて、売り上げに大きな影響が出ているということです。

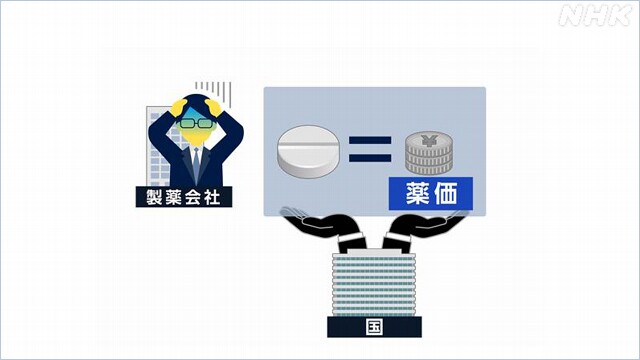

【すぐに増産できない事情(3) 設備投資できない低い利益率】

設備投資をして製造ラインを増やすことも増産のための選択肢の1つですが、それも難しいといいます。

その理由は、国が定める薬の価格である「薬価」が低いことにあるとしています。このため去たん薬は作っても利益が上がりにくいというのです。

さらに、原材料の高騰も追い打ちをかけているといいます。

利益率の低い薬であるが故に、設備投資に回すほどの余裕がないというのです。

【すぐに増産できない事情(3) 設備投資できない低い利益率】

設備投資をして製造ラインを増やすことも増産のための選択肢の1つですが、それも難しいといいます。

その理由は、国が定める薬の価格である「薬価」が低いことにあるとしています。このため去たん薬は作っても利益が上がりにくいというのです。

さらに、原材料の高騰も追い打ちをかけているといいます。

利益率の低い薬であるが故に、設備投資に回すほどの余裕がないというのです。

工場では2交代制から24時間体制の3交代制を導入するなどして、おととしと比べると1.5倍ほど増産する見込みですが、まだまだ要請のある量には十分に応えられていない状況です。

現状では生産設備を増やすことも、人手に頼ることも限界がある。このメーカーは「利益が出にくい薬価の仕組みが変わらなければ状況は改善しない」と考えています。

現状では生産設備を増やすことも、人手に頼ることも限界がある。このメーカーは「利益が出にくい薬価の仕組みが変わらなければ状況は改善しない」と考えています。

松丸央也 執行役員

「生かさず殺さずじゃなくて、どこかで余裕を持てるレベルの薬価を国が確保して、それだけの原資を持たせないと、原資を作らせるための薬価構成を考え直していかなきゃいけない、それがまだできていないから、結局足りないという状態がずっと続いていると思いますね」

「生かさず殺さずじゃなくて、どこかで余裕を持てるレベルの薬価を国が確保して、それだけの原資を持たせないと、原資を作らせるための薬価構成を考え直していかなきゃいけない、それがまだできていないから、結局足りないという状態がずっと続いていると思いますね」

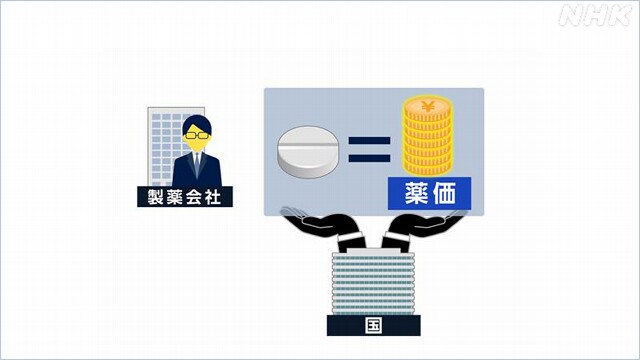

「薬価」とは?

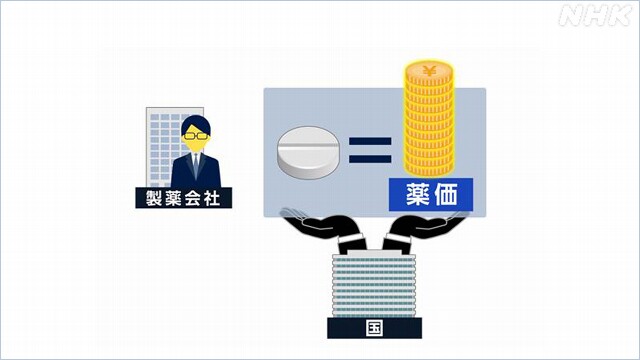

では、なぜ、利益率の低い「薬価」となるのか。

そこには業界の構造的な課題があることがみえてきました。

そこには業界の構造的な課題があることがみえてきました。

日本では、薬の価格は国が決めることになっていて、それを「薬価」と呼びます。

医師が処方した医薬品に対して、支払われる金額を定めた全国一律の公定価格です。

そのお金は、国民の税金や、保険料、そして窓口負担で賄われています。

医師が処方した医薬品に対して、支払われる金額を定めた全国一律の公定価格です。

そのお金は、国民の税金や、保険料、そして窓口負担で賄われています。

毎年、国が「薬価」を見直す判断のもとになっているのが、製薬メーカーや卸、薬局などの間で行われる自由な取引価格です。

同様の効果を持つ薬を扱う他社との販売競争を勝ち抜くため、一部の薬では値下げ競争が起こります。

すると、その下がった取引価格をもとに国は薬価を引き下げます。

同様の効果を持つ薬を扱う他社との販売競争を勝ち抜くため、一部の薬では値下げ競争が起こります。

すると、その下がった取引価格をもとに国は薬価を引き下げます。

少子高齢化で膨らむ医療費を抑制しようと、国は毎年薬価を見直し、引き下げています。

そのため発売してから時間がたった「去たん薬」のような薬はメーカーにとって利益が低く、採算の取れない薬になり、増産が難しくなる構造です。

国の対策は?

厚生労働省は、今年度の薬価改定で、採算がとれない薬で医療上の必要性が特に高いと考えられる薬の品目として、例年よりも多い1943品目について、特例的に薬価の引き上げか現行薬価の維持を行いました。

また、厚生労働省の専門家会議は、ジェネリック医薬品を安定的に供給するための中長期的な解決策を示しています。

具体的には、後発医薬品メーカーの多くが中小企業で製造能力に余力がなく急な増産に対応できない構造的な課題があり、ある程度大きな規模で効率的に生産や品質管理を行うべきだとして、5年程度の集中改革期間の中でメーカー間での協業や業界再編を促すことを提言しています。

また、厚生労働省の専門家会議は、ジェネリック医薬品を安定的に供給するための中長期的な解決策を示しています。

具体的には、後発医薬品メーカーの多くが中小企業で製造能力に余力がなく急な増産に対応できない構造的な課題があり、ある程度大きな規模で効率的に生産や品質管理を行うべきだとして、5年程度の集中改革期間の中でメーカー間での協業や業界再編を促すことを提言しています。

いつまで続く?専門家に聞く

専門家はどう見ているのか。

厚生労働省の有識者検討会の委員で、医薬品の産業政策に詳しい神奈川県立保健福祉大学大学院の坂巻弘之シニアフェローに詳しく聞きました。

Q.薬不足の背景に低い薬価があるというメーカーの主張。どのように受け止めますか?

「メーカーが主張するような『採算割れの薬』があるというのは事実。一般的な商品を扱う営利企業であれば、自由な価格競争は当然のこと。しかし、それが命に関わる薬の安定供給を脅かしているのは、問題だ。同時に薬を安く仕入れ、利益を上げてきた薬局や医療機関なども、問題の当事者と言える。また低い薬価が薬不足の背景の1つではあるが、品質や製造トラブルが原因の薬不足が多く、長引く薬不足の原因になっている。品質と製造に関しては製造企業の責任はより重い」

Q.2年前(2022年)に、NHKの取材に対して、あと2年で終わるという見方を示していた坂巻さん。いまだ続いている背景については?いつまで続くとみていますか?

「2年前は、大手の後発医薬品メーカーの製造が停止されたので、それを補うための、ほかのメーカーの増産体制の整備が2年ほどかかるとみていた。しかし、ほかの会社も続々と製造が停止となり、その後、十分な増産ができていない。

国は、安定供給のために、合併なども含めた業界の再編などを検討している。ただし、即効性は期待できない。会社ごとに管理手法が異なる生産ラインを統合するには、数年単位の取り組みとなるからだ。日本の薬不足の原因は構造が複雑で、いつまで続くのか、予想できない。ただ、医薬品の供給不足リスクは避けられないことを前提に、国や業界には、迅速な対応が求められている」

国は、安定供給のために、合併なども含めた業界の再編などを検討している。ただし、即効性は期待できない。会社ごとに管理手法が異なる生産ラインを統合するには、数年単位の取り組みとなるからだ。日本の薬不足の原因は構造が複雑で、いつまで続くのか、予想できない。ただ、医薬品の供給不足リスクは避けられないことを前提に、国や業界には、迅速な対応が求められている」

Q.どのような対応策が考えられるのでしょうか?

「品質を確保した上で、大量に医薬品を作れるような体制整備が求められていて、人手不足を補うためのロボットの導入など増産体制の整備が必要だ。また、薬価が下がってしまって大量製造するインセンティブが無くなってしまっている構造的な課題の解決も求められている。

例えば、メーカーが薬を販売する際に、決まった量の供給を約束する代わりに、十分な価格で買い取ってもらうという、業界内のルールを作ることが考えられる。そうすれば、価格が下がり、供給不安を招くという悪循環を断ち切れるのではないか」

例えば、メーカーが薬を販売する際に、決まった量の供給を約束する代わりに、十分な価格で買い取ってもらうという、業界内のルールを作ることが考えられる。そうすれば、価格が下がり、供給不安を招くという悪循環を断ち切れるのではないか」

新たな供給リスク「海外依存」

さらに、薬の安定供給で新たなリスクと指摘されているのが「原料・原薬の海外依存」です。

厚生労働省によると、医療上不可欠で、安定確保が必要と国が指定している480余りの薬の成分のうち、およそ7割が、そのもととなる原薬の製造を海外に依存しています。

厚生労働省によると、医療上不可欠で、安定確保が必要と国が指定している480余りの薬の成分のうち、およそ7割が、そのもととなる原薬の製造を海外に依存しています。

こうした中、Meiji Seika ファルマの岐阜県の工場では、国の支援を受けて、海外依存度の高い抗菌薬の原薬を国内で製造する体制作りが進められています。

抗菌薬は、がんなどの手術や、感染症対策など医療の現場では欠かせない薬です。

この会社は30年前に採算が合わないために撤退しましたが、いま原料の国内生産を復活させようと取り組んでいます。

抗菌薬は、がんなどの手術や、感染症対策など医療の現場では欠かせない薬です。

この会社は30年前に採算が合わないために撤退しましたが、いま原料の国内生産を復活させようと取り組んでいます。

残されていた165キロリットルの巨大な発酵槽を活用し、来年度、ペニシリン系抗菌薬の原料の国内生産再開を目指すプロジェクトです。

きっかけは海外依存で発生した供給不安

きっかけは、2019年、別の抗菌薬の長期間にわたる供給不足でした。

原材料の供給を依存していた中国など海外での原料の製造トラブルが発生。その結果、国内で抗菌薬が供給不安に陥ったのです。

原材料の供給を依存していた中国など海外での原料の製造トラブルが発生。その結果、国内で抗菌薬が供給不安に陥ったのです。

一部の医療機関では手術を実際に延期するなどの深刻なケースが発生したほか、学会などから安定供給に関する強い要請が出される事態となりました。

こうした事態を受け、国は2020年度から抗菌薬の原薬や原材料の製造を担う事業者を支援。

さらに2022年には、経済安全保障推進法に基づいて、国が抗菌薬の原薬を半導体などと同様に、安定供給の確保が必要な「特定重要物資」に指定しました。

こうした事態を受け、国は2020年度から抗菌薬の原薬や原材料の製造を担う事業者を支援。

さらに2022年には、経済安全保障推進法に基づいて、国が抗菌薬の原薬を半導体などと同様に、安定供給の確保が必要な「特定重要物資」に指定しました。

課題はコスト

国内で製造を進めていく上での最大の課題はコストです。

国産の原薬では、中国製と比べて5倍から8倍前後の原価となることが想定されています。

支援事業に採択された製薬メーカーには、製造所の新設など生産体制の整備のために、国から費用の半額が補助されていますが、供給を継続的に行う上では課題があるのが現状です。

国産の原薬では、中国製と比べて5倍から8倍前後の原価となることが想定されています。

支援事業に採択された製薬メーカーには、製造所の新設など生産体制の整備のために、国から費用の半額が補助されていますが、供給を継続的に行う上では課題があるのが現状です。

小林大吉郎 社長

「株式会社として不採算をずっと続けていくことはまかり通らないので、事業継続が可能なスキームを確保していきたい。これから国家安全保障上の重要なプロジェクトとして、さまざまなステークホルダーの皆さんにご理解をいただいて、国からも支援を受けながら安定供給の目標を達成したい」

「株式会社として不採算をずっと続けていくことはまかり通らないので、事業継続が可能なスキームを確保していきたい。これから国家安全保障上の重要なプロジェクトとして、さまざまなステークホルダーの皆さんにご理解をいただいて、国からも支援を受けながら安定供給の目標を達成したい」

専門家「世界的な薬の争奪戦 柔軟な供給体制の確保を」

専門家の神奈川県立保健福祉大学大学院の坂巻さんによると、世界的にも価格や安定供給に向けた総合的な対策の重要性が認識されていて、原薬の中国やインドへの過度な依存は欧米でも大きな問題と認識されているということです。

神奈川県立保健福祉大学大学院 坂巻弘之 シニアフェロー

「コスト削減の結果、原材料供給が特定国に偏ってしまった。国際関係の緊張や感染症、自然災害などにより、薬の原材料の調達網が不安定になったり、世界的な薬の奪い合いが起きたりしている。したがって、ほかの国との連携を強化して複数の調達先を確保するなど、調達システムの柔軟性の確保が重要だ。また、国内製造もその手段の1つだが、国内製造では、現在の薬価ではコストに見合わないとの問題もある。これについては、イギリスでことし導入された、一定量の抗菌剤を国が定期的に買い入れる、いわゆるサブスクリプションモデルと呼ばれる制度が参考になるのではないか」

「コスト削減の結果、原材料供給が特定国に偏ってしまった。国際関係の緊張や感染症、自然災害などにより、薬の原材料の調達網が不安定になったり、世界的な薬の奪い合いが起きたりしている。したがって、ほかの国との連携を強化して複数の調達先を確保するなど、調達システムの柔軟性の確保が重要だ。また、国内製造もその手段の1つだが、国内製造では、現在の薬価ではコストに見合わないとの問題もある。これについては、イギリスでことし導入された、一定量の抗菌剤を国が定期的に買い入れる、いわゆるサブスクリプションモデルと呼ばれる制度が参考になるのではないか」

《取材後記》

「当たり前に行っていた医療ができない」

取材で出会った医師のことばです。

私たちの命と健康に関わる薬の供給。それを支えるのは私たちの医療費や税金です。

国や製薬メーカーにはできるかぎりの対策を求めたいと思います。

一方で、私たち自身も、その負担の議論に向き合う必要があると感じました。

取材で出会った医師のことばです。

私たちの命と健康に関わる薬の供給。それを支えるのは私たちの医療費や税金です。

国や製薬メーカーにはできるかぎりの対策を求めたいと思います。

一方で、私たち自身も、その負担の議論に向き合う必要があると感じました。

【クローズアップ現代】スクープリンク

体験談や情報 募集中

この記事にコメントする

社会部 記者 遊軍担当

市毛 裕史

2015年入局

岩手・釜石支局などを経て現所属

医療にまつわる社会の課題を取材

市毛 裕史

2015年入局

岩手・釜石支局などを経て現所属

医療にまつわる社会の課題を取材

第2制作センター 社会 ディレクター

石田 幸丸

2018年入局

大阪局にてドラマ、福祉番組の制作を経て現所属

健康や医療の分野を継続的に取材

石田 幸丸

2018年入局

大阪局にてドラマ、福祉番組の制作を経て現所属

健康や医療の分野を継続的に取材