日本118位の調査で15年連続世界一 アイスランドってどんな国?

日本が146か国中118位となった2024年の「ジェンダーの格差に関する調査」。

この調査で15年連続で世界一となっているのが北欧のアイスランドです。

なぜアイスランドは「世界で最も男女平等な国」でありつづけられるのか。そもそもアイスランドってどんな国?

現地を取材しました。

(ロンドン支局長 大庭雄樹)

この調査で15年連続で世界一となっているのが北欧のアイスランドです。

なぜアイスランドは「世界で最も男女平等な国」でありつづけられるのか。そもそもアイスランドってどんな国?

現地を取材しました。

(ロンドン支局長 大庭雄樹)

アイスランドってどんな国?

アイスランドは、イギリスの北西、北極圏にほど近い北欧の島国です。

面積は北海道よりやや大きく、38万人が暮らしています。

およそ30の活火山がある世界有数の“火山国”としても知られ、2010年には大規模な噴火による火山灰でヨーロッパ各地で空港が閉鎖されるなど、大きな影響が出たこともありました。

また、日本やノルウェーとともに「商業捕鯨」を行っている“3大捕鯨国”の1つでもあります。

およそ30の活火山がある世界有数の“火山国”としても知られ、2010年には大規模な噴火による火山灰でヨーロッパ各地で空港が閉鎖されるなど、大きな影響が出たこともありました。

また、日本やノルウェーとともに「商業捕鯨」を行っている“3大捕鯨国”の1つでもあります。

日本は118位 アイスランドは15年連続1位

世界経済フォーラムが6月12日に発表した「ジェンダーの格差に関する調査」。

日本は146か国中118位で前年より順位を7つあげましたが、G7・主要7か国の中では最下位でした。アジアの中でも94位の韓国、106位の中国よりも下で、依然として「政治」、「経済」の分野で女性の進出の遅れが際立っています。

日本は146か国中118位で前年より順位を7つあげましたが、G7・主要7か国の中では最下位でした。アジアの中でも94位の韓国、106位の中国よりも下で、依然として「政治」、「経済」の分野で女性の進出の遅れが際立っています。

この調査で1位となったのがアイスランドです。2位フィンランド、3位ノルウェーと北欧の国々が上位を占める中、アイスランドは15年連続で世界トップの座を守っています。

118位の日本と1位のアイスランド、調査項目を見てみると大きな差があったのは「政治」と「経済」の2つの分野でした。

118位の日本と1位のアイスランド、調査項目を見てみると大きな差があったのは「政治」と「経済」の2つの分野でした。

15年連続世界一の秘密はどこに?

首都レイキャビクでは、街のいたるところで働く女性の姿が目に付きました。

スーツ姿の会社員、バスの運転手、屋根を補修する作業員と、実にさまざま。大学では、学生の約3分の2を女性が占めるということです。

まず、政治の現状を探ろうと訪れたのはアイスランドの議会。

スーツ姿の会社員、バスの運転手、屋根を補修する作業員と、実にさまざま。大学では、学生の約3分の2を女性が占めるということです。

まず、政治の現状を探ろうと訪れたのはアイスランドの議会。

現在、議員63人のうち女性は30人で、その割合は47.6%です。背景には多くの政党が選挙の際、候補者の40%以上が女性となるよう自主的に定めていることがあります。

議場に入っていく女性の多さに、日本との違いを痛感していたところ、ひときわ目を引いたのが赤ちゃんを連れた女性。

議場に入っていく女性の多さに、日本との違いを痛感していたところ、ひときわ目を引いたのが赤ちゃんを連れた女性。

赤ちゃんを抱いたまま議場に座り、審議に参加しています。

休憩中に話しかけてみると、なんと野党の党首でした。

休憩中に話しかけてみると、なんと野党の党首でした。

フロスタドッティル党首

「スタッフに子どもの面倒を見てもらおうと思っていましたが、この子が私のそばを離れたがらなかったので、きょうは議場に連れて入ることにしました。

仕事をしている人なら、何らかの理由で子どもを職場に連れて行かざるをえない状況になったことがあると思います。議会も、少しだけ優しい場所であるべきです」

「スタッフに子どもの面倒を見てもらおうと思っていましたが、この子が私のそばを離れたがらなかったので、きょうは議場に連れて入ることにしました。

仕事をしている人なら、何らかの理由で子どもを職場に連れて行かざるをえない状況になったことがあると思います。議会も、少しだけ優しい場所であるべきです」

「男性も大統領になれるの?」

ただ、アイスランドで、はじめから男女平等の社会が実現していたわけではありません。

すべての成人女性が国政の参政権を得たのは1920年ですが、その後、半世紀余りの間、女性の社会進出は進みませんでした。

すべての成人女性が国政の参政権を得たのは1920年ですが、その後、半世紀余りの間、女性の社会進出は進みませんでした。

しかし、1975年。

国連が初めて国際女性デーを定めるなど、世界的に女性の権利拡大を目指す動きが広がったのをきっかけに、アイスランドでも「女性の役割の重要性を知らせよう」と、約90%の女性が一斉に仕事や家事、育児を放棄する大規模なストライキに踏み切ったのです。

国連が初めて国際女性デーを定めるなど、世界的に女性の権利拡大を目指す動きが広がったのをきっかけに、アイスランドでも「女性の役割の重要性を知らせよう」と、約90%の女性が一斉に仕事や家事、育児を放棄する大規模なストライキに踏み切ったのです。

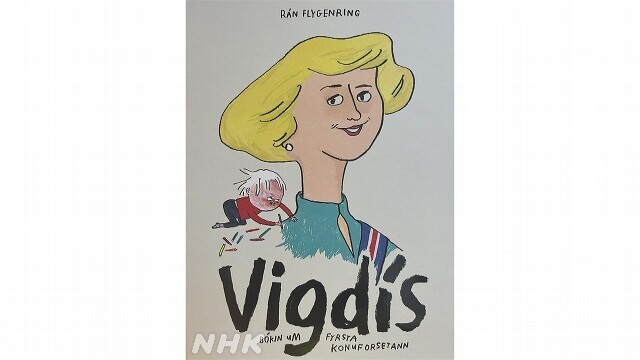

そして1980年には女性団体の後押しを受け、世界初の女性大統領が誕生しました。

舞台監督などを経て、大統領に就任したフィンボガドッティル氏。

舞台監督などを経て、大統領に就任したフィンボガドッティル氏。

4期16年間にわたり、環境保護やアイスランド語重視の政策などを推し進めました。その存在感の大きさは当時、子どもが親に「男の人も大統領になれるの?」と尋ねたという逸話があるほどです。

フィンボガドッティル元大統領は94歳になった今も、国民の敬愛を集めています。

書店に、その生涯を描いた絵本が売っていました。

フィンボガドッティル元大統領は94歳になった今も、国民の敬愛を集めています。

書店に、その生涯を描いた絵本が売っていました。

題名の「ビグディス」は、彼女のファーストネームです。

「料理と掃除以外、女性に何ができるというのか」

「結婚していないのに子どもがいるなんて…」

シングルマザーだったビグディスが、周りの偏見を乗り越え大統領になるまでの苦労が描かれています。

アイスランドの女性たちはいまもビグディスの闘い、そして男女間の格差をなくす重要性を次の世代へと伝え続けているのです。

「料理と掃除以外、女性に何ができるというのか」

「結婚していないのに子どもがいるなんて…」

シングルマザーだったビグディスが、周りの偏見を乗り越え大統領になるまでの苦労が描かれています。

アイスランドの女性たちはいまもビグディスの闘い、そして男女間の格差をなくす重要性を次の世代へと伝え続けているのです。

男性全員が育児休暇をとる国

アイスランドでは、政治だけでなく経済面の男女平等も進んできました。

1991年、アイスランド議会は50人以上の社員がいる企業に対し、男女ともに役員の40%以上を占めるよう義務づける法律を制定。

現在、アイスランドの企業における女性役員の割合は47%余りに上っています。

さらに「子育ては女性の仕事」という固定観念を打ち破るため、母親に9か月、父親に3か月育児休暇を与えるとした法律を、2021年には両親とも等しく6か月ずつ与えることにしました。休暇取得中は、給料の80%を国が負担します。

1991年、アイスランド議会は50人以上の社員がいる企業に対し、男女ともに役員の40%以上を占めるよう義務づける法律を制定。

現在、アイスランドの企業における女性役員の割合は47%余りに上っています。

さらに「子育ては女性の仕事」という固定観念を打ち破るため、母親に9か月、父親に3か月育児休暇を与えるとした法律を、2021年には両親とも等しく6か月ずつ与えることにしました。休暇取得中は、給料の80%を国が負担します。

取材に訪れたソフトウェア開発会社では現在、社員38人のうち3人が育児休暇を取得中です。

去年 育児休暇を取得した男性

「アイスランドの父親はほぼ全員、育児休暇を取ります。これは誰もが受け入れている文化で、当然の権利です」

「アイスランドの父親はほぼ全員、育児休暇を取ります。これは誰もが受け入れている文化で、当然の権利です」

この日、出産の報告のため、生後2か月の子どもと職場を訪れた女性にも話を聞きました。。

育児休暇中の女性

「妊娠を上司や同僚に告げたとき、みんな祝福してくれました。それから私の担当業務をどうするか、休暇に入るまでの9か月間近くかけて会社と相談し、臨時で人を雇ったほか、同僚にも業務の一部を引き継ぎました。

仕事に復帰したら心機一転、エキサイティングな新しい業務に挑戦したいと思います」

「妊娠を上司や同僚に告げたとき、みんな祝福してくれました。それから私の担当業務をどうするか、休暇に入るまでの9か月間近くかけて会社と相談し、臨時で人を雇ったほか、同僚にも業務の一部を引き継ぎました。

仕事に復帰したら心機一転、エキサイティングな新しい業務に挑戦したいと思います」

みんな休んで大丈夫?

男性も含めたすべての社員が育児休暇を取っていたら業務が滞るのではないか。

経営陣にそう尋ねると「特定の社員への依存度を減らすマネジメントを心がけている」と答えてくれました。

経営陣にそう尋ねると「特定の社員への依存度を減らすマネジメントを心がけている」と答えてくれました。

ソフトウェア開発会社の幹部

「去年は1割の社員が育児休暇を取りました。確かに会社にとっては時々、大変な状況となります。

それでも誰かが抜けただけで業務が立ち行かなくなる状況は望ましくありません。人材のローテーションは会社にとって成長、進化、変革のチャンスとして見ています」

「去年は1割の社員が育児休暇を取りました。確かに会社にとっては時々、大変な状況となります。

それでも誰かが抜けただけで業務が立ち行かなくなる状況は望ましくありません。人材のローテーションは会社にとって成長、進化、変革のチャンスとして見ています」

IMF=国際通貨基金によると、2023年のアイスランドの経済成長率は4.1%と、日本の1.9%、ヨーロッパ全体の1.4%を大きく上回りました。

アイスランド政府は子育て支援政策の充実こそが、経済成長のカギを握ると強調します。

アイスランド政府は子育て支援政策の充実こそが、経済成長のカギを握ると強調します。

アルフレズドッティル文化・ビジネス相

「政府は過去40年間、保育所や幼稚園に多額の予算を投入し続け、今ではこれらの施設の経費は最大90%が補助金でまかなわれています。手厚い子育て支援によって多くの労働力人口を確保できていることが、アイスランドの高い経済成長につながっています。

女性たちは母親になるか、仕事のキャリアか、どちらかを選ぶ必要はないのです」

「政府は過去40年間、保育所や幼稚園に多額の予算を投入し続け、今ではこれらの施設の経費は最大90%が補助金でまかなわれています。手厚い子育て支援によって多くの労働力人口を確保できていることが、アイスランドの高い経済成長につながっています。

女性たちは母親になるか、仕事のキャリアか、どちらかを選ぶ必要はないのです」

「世界一」でもまだダメ!

これだけさまざまな施策が行われているアイスランドでも、女性の平均所得はまだ男性と比べると約9%低くなっています。

このため去年10月には、1975年以来の全国的なストライキが行われ、10万人が仕事や家事をせずにまちに出て、男女の賃金格差解消などを訴えました。

このため去年10月には、1975年以来の全国的なストライキが行われ、10万人が仕事や家事をせずにまちに出て、男女の賃金格差解消などを訴えました。

准看護師の労働組合で委員長を務めるサンドラ・フランクスさんも、娘と息子を連れてストライキに参加しました。

看護は技術や体力が求められるきつい職場ですが、かつて女性たちが家庭で担うものだとされてきた子育てなどと同様に、“女性の仕事だ”と軽視する風潮が残っているのではないか。フランクスさんはそう指摘します。

フランクスさん

「医療や介護の現場で働く人はほとんど女性です。そうした仕事は、男性の仕事より価値が低いと見られています。

男女の生涯賃金の差は約4700万アイスランドクローナ(約5300万円)で、首都レイキャビクで小さなアパートの1室が買える金額です。賃金格差のために、私たちはこれだけの給料を失っているのです。

これは私たちの社会、そして考え方を変えるための闘いなのです」

「医療や介護の現場で働く人はほとんど女性です。そうした仕事は、男性の仕事より価値が低いと見られています。

男女の生涯賃金の差は約4700万アイスランドクローナ(約5300万円)で、首都レイキャビクで小さなアパートの1室が買える金額です。賃金格差のために、私たちはこれだけの給料を失っているのです。

これは私たちの社会、そして考え方を変えるための闘いなのです」

「権利」だけでなく「義務」も

ただ男女平等をめぐる動きは、女性の「権利」を拡大させるものだけではありません。同じ北欧では、男性と同じ「義務」を課す動きも広がっています。

スウェーデンでは、2014年のロシアによるクリミア半島の一方的な併合を機に、2018年から徴兵制を復活。その際、初めて女性を徴兵の対象に含めることにしました。

スウェーデンでは、2014年のロシアによるクリミア半島の一方的な併合を機に、2018年から徴兵制を復活。その際、初めて女性を徴兵の対象に含めることにしました。

兵士は18歳以上の男女から選抜され、軍で半年から15か月間にわたって訓練を受けます。

女性の割合は年々増え、2023年は24%。装備も訓練の内容も男性と同じです。

女性の割合は年々増え、2023年は24%。装備も訓練の内容も男性と同じです。

ロシアの飛び地カリーニングラードから300キロほどのゴットランド島で4月に行われた軍事訓練でも、参加していた女性兵士からは「力では負けるかもしれないが、頑張って任務をやり遂げたい」とか「これまでよりも自立できていると感じる。難しい任務を達成できたときは本当にうれしい」などといった声が聞かれました。

指揮官の女性

「会議や作戦などで私のことを部隊の指揮官だと思わず、ほかの男性兵士を指揮官だと間違われた経験はありますが、そうしたことも次第に減ってきました。

私たち女性は国を構成する一部です。国を守るのは当然のことだと思います」

「会議や作戦などで私のことを部隊の指揮官だと思わず、ほかの男性兵士を指揮官だと間違われた経験はありますが、そうしたことも次第に減ってきました。

私たち女性は国を構成する一部です。国を守るのは当然のことだと思います」

女性徴兵には反対も

同じく北欧のデンマークでも、早ければ2026年からの女性の徴兵制導入に向け、法律改正が議論されています。

ただ、軍における男性優位の文化を改善するのが先だと反対する声も上がっています。

ハンセン副会長

「軍にはまだ性差別や性的な嫌がらせなどがはびこり、必要な対策がなされたとは感じていません。国防や軍の任務に従事している女性の32%が被害にあったという統計もあります。

デンマークにおける最大の問題は、“すでに男女平等は達成されている”という誤った認識だと思います」

「軍にはまだ性差別や性的な嫌がらせなどがはびこり、必要な対策がなされたとは感じていません。国防や軍の任務に従事している女性の32%が被害にあったという統計もあります。

デンマークにおける最大の問題は、“すでに男女平等は達成されている”という誤った認識だと思います」

日本はどうすれば?

専門家は「男女平等を推し進めることは、いま日本で大きな課題となっている少子高齢化や労働力不足の解決にもつながる」と指摘した上で「政治家や国民の価値観が大きく変わる必要がある」と強調します。

マクノータン上級講師

「日本では依然として、家事と子育ては女性の役割だという非常に強い社会規範があります。一方、男性はフルタイムの仕事で収入を得る責任を負っています。

男女平等のカギを握る、速やかに撤廃すべき制度は1960年代から続く配偶者控除だと思います」

「日本では依然として、家事と子育ては女性の役割だという非常に強い社会規範があります。一方、男性はフルタイムの仕事で収入を得る責任を負っています。

男女平等のカギを握る、速やかに撤廃すべき制度は1960年代から続く配偶者控除だと思います」

マクノータン上級講師

「日本はいま女性のために多くのいい取り組みをしていますが、男性にも焦点をあてる必要があります。

男性には一家の稼ぎ手として仕事に打ち込まなければならないという大きなプレッシャーがかかっていて、子育てを手助けすることもできません。それを見直すのは経済的観点からだけでなく、広く社会にとっていいことであるはずです」

「日本はいま女性のために多くのいい取り組みをしていますが、男性にも焦点をあてる必要があります。

男性には一家の稼ぎ手として仕事に打ち込まなければならないという大きなプレッシャーがかかっていて、子育てを手助けすることもできません。それを見直すのは経済的観点からだけでなく、広く社会にとっていいことであるはずです」

取材を終えて

わが家は典型的な「片働き世帯」で数年に一度の転勤もある中、子育てに関しては、妻に犠牲や我慢を強いてきたことは否めません。

そんな記者に男女平等を語る資格があるのかと叱られそうですが、今回アイスランドでさまざまな制度や人々の考え方に触れ、目を見開かされた思いがしました。

男女とも活躍できる枠組みを、次々に法律、制度として整える政治。

両親が等しく子育てに関わることの重要性が、広く浸透している社会。

そして、自信と力強さに満ちあふれた女性たち。

そんな記者に男女平等を語る資格があるのかと叱られそうですが、今回アイスランドでさまざまな制度や人々の考え方に触れ、目を見開かされた思いがしました。

男女とも活躍できる枠組みを、次々に法律、制度として整える政治。

両親が等しく子育てに関わることの重要性が、広く浸透している社会。

そして、自信と力強さに満ちあふれた女性たち。

息子と娘が大人になったとき、ともに性別にとらわれることなく、幸せを追求できる社会になっていてほしい。そんなことを強く感じました。

ロンドン支局長

大庭 雄樹

2000年入局 札幌局 スポーツ部 アメリカ総局などを経て2022年8月から現所属

幼少期をロンドンで過ごしイギリスの学校給食で味覚の幅を広げた

大庭 雄樹

2000年入局 札幌局 スポーツ部 アメリカ総局などを経て2022年8月から現所属

幼少期をロンドンで過ごしイギリスの学校給食で味覚の幅を広げた