80人の候補者が6人に?なぜ?イラン大統領選をわかりやすく

今月28日に行われる予定のイランの大統領選挙。

80人が事前に立候補を届け出たものの、最終的に認められた候補は6人のみ。

ライシ大統領がヘリコプターの墜落事故で死亡したことをうけて行われる今回の選挙。

なぜ、多くの候補が立候補を認められなかったのでしょうか。

「ライシ政権の路線継承が今回の選挙の目的と位置づけているのだろう」

専門家がそう指摘するねらいとは?6人の顔ぶれは?わかりやすく解説します。

(テヘラン支局長 土屋悠志 / 国際部記者 小島明)

80人が事前に立候補を届け出たものの、最終的に認められた候補は6人のみ。

ライシ大統領がヘリコプターの墜落事故で死亡したことをうけて行われる今回の選挙。

なぜ、多くの候補が立候補を認められなかったのでしょうか。

「ライシ政権の路線継承が今回の選挙の目的と位置づけているのだろう」

専門家がそう指摘するねらいとは?6人の顔ぶれは?わかりやすく解説します。

(テヘラン支局長 土屋悠志 / 国際部記者 小島明)

なぜ、大統領選挙に?現職大統領が事故で死亡

今回の大統領選挙は、2024年5月19日にイラン北西部の東アゼルバイジャン州でヘリコプターが墜落し、ライシ大統領やアブドラヒアン外相などが死亡したことをうけて行われます。事故をめぐっては、イラン政府高官が悪天候が原因だとする見方を示す一方、別の高官は、当時、天候に問題はなかったと証言するなど、詳しい状況はわかっていません。

原因を調べているイラン軍参謀本部が国営メディアを通じて公表した初期段階の調査報告書では、ヘリコプターはあらかじめ決められたルートを飛行していて山に激突し、炎上したということで、機体の残骸から弾丸で撃たれた形跡などは見つかっておらず、パイロットの交信でも不審な点はないとしていて、軍が調査を継続しています。

イランの大統領選挙の仕組みは?

イランの大統領選挙は国民による直接選挙で、原則18歳以上に選挙権が与えられます。

大統領選挙に立候補できるのは、40歳から75歳までとされています。ただ、誰でも自由に立候補できるわけではなく、大統領を担うのにふさわしいか、「護憲評議会」と呼ばれる組織による事前の資格審査で承認を得る必要があります。

大統領選挙に立候補できるのは、40歳から75歳までとされています。ただ、誰でも自由に立候補できるわけではなく、大統領を担うのにふさわしいか、「護憲評議会」と呼ばれる組織による事前の資格審査で承認を得る必要があります。

護憲評議会って?審査で大幅に絞り込み!?

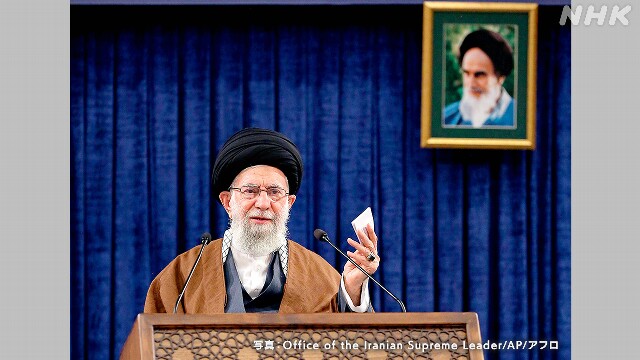

この「護憲評議会」はイスラム法学者など12人で構成されています。ここで大事なのが、イランの最高指導者ハメネイ師の存在です。この「護憲評議会」の人選はハメネイ師らが決めるため、ハメネイ師の意向が大きく反映されるとみられているのです。

前回2021年の大統領選挙では、欧米との対話を重視する「穏健派」や「改革派」と呼ばれる勢力の有力候補が、この事前審査で相次いで失格となりました。結局、600人近くが立候補を届け出たものの、この審査で7人に絞り込まれ、最終的に、保守強硬派のライシ政権が誕生することになりました。このため、次の大統領がどのような人物になるかは、ハメネイ師の意向も鍵となります。

今回も80人→6人 保守強硬派ばかりに

イラン内務省は6月9日、「護憲評議会」による資格審査の結果を発表しました。80人が立候補を届け出ていましたが、立候補が認められたのはわずか6人。今回も欧米との対話を重視する改革派や穏健派の有力な候補が相次いで失格となりました。

穏健派の新聞は翌10日の一面で最終候補者を紹介せずに、失格になった有力候補たちの顔写真を掲げて、「拒否された」という見出しをつけて資格審査のあり方に疑問を呈しました。

穏健派の新聞は翌10日の一面で最終候補者を紹介せずに、失格になった有力候補たちの顔写真を掲げて、「拒否された」という見出しをつけて資格審査のあり方に疑問を呈しました。

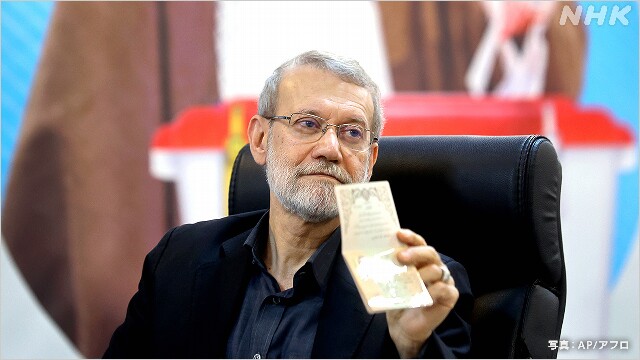

失格になった有力候補の1人、穏健派のラリジャニ前議長はSNSで声明を発表。「護憲評議会が不明確な仕組みによってこの道を進むことを阻んだ」として、護憲評議会の決定を非難しました。

6人の候補者の顔ぶれは?

では、今回認められた6人の候補者はどんな人たちなのでしょうか。

欧米と対立を深めてきたライシ政権と同じ保守派からは、軍事精鋭部隊の革命防衛隊の出身で、イラン議会のガリバフ議長や国防や外交を統括する最高安全保障委員会の事務局長を務めたジャリリ氏などが立候補を認められました。

一方、欧米との対話を重視する改革派からは、唯一、議会の副議長や保健相などを務めたペゼシュキアン氏が認められました。

一方、欧米との対話を重視する改革派からは、唯一、議会の副議長や保健相などを務めたペゼシュキアン氏が認められました。

専門家どうみる 有力候補は?強硬路線の転換は?

6人による選挙戦となった今回のイラン大統領選挙。誰が大統領となるのか。

欧米と対立を深めてきたライシ氏の強硬路線に変化はあるのか。

イラン情勢に詳しい慶應義塾大学の田中浩一郎教授に聞きました。

欧米と対立を深めてきたライシ氏の強硬路線に変化はあるのか。

イラン情勢に詳しい慶應義塾大学の田中浩一郎教授に聞きました。

顔ぶれから見える意図は?

2021年の選挙とも同じなのですが、基本的に体制に批判的な勢力が、大統領の職を得ることにはしたくないという思いが出ていると思います。少なくともライシ政権の路線を継承することが今回の大統領選挙の目的というふうに位置づけているのだろうと思いますね。

一方で、今回は誰が最有力候補であるのかは、非常にわかりづらい構図になっているので、もしかすると、勢力を盛り返すことができるのではないかと考える中道派とか改革派の支持者が選挙に行ってみようかと期待できる、期待させるような形での候補者選びになっていると思います。なぜなら、2021年の選挙のように(穏健派や改革派の排除を)あからさまにやってしまうと投票率のほうに大きく響くためです。少しでも投票意欲が湧くように、名目的ながらも、改革・左派政権時に大臣を経験したペゼシュキアン氏を加えたという感じがあります。

一方で、今回は誰が最有力候補であるのかは、非常にわかりづらい構図になっているので、もしかすると、勢力を盛り返すことができるのではないかと考える中道派とか改革派の支持者が選挙に行ってみようかと期待できる、期待させるような形での候補者選びになっていると思います。なぜなら、2021年の選挙のように(穏健派や改革派の排除を)あからさまにやってしまうと投票率のほうに大きく響くためです。少しでも投票意欲が湧くように、名目的ながらも、改革・左派政権時に大臣を経験したペゼシュキアン氏を加えたという感じがあります。

事前審査の仕組み、問題は?

イランの選挙制度の問題といえば問題でもあり、特徴でもあるともいえます。スクリーニングが政治的に恣意性を伴っているものも多々あるので、出てきた候補者は、ある意味、あまり面白みのない人たちでもありますし、人々が「もう一度選挙に出てほしい」と思っているような人物でもなかったりするわけです。それが最終的に、人々の選挙に対する関心に跳ね返ってきているのだともいえます。

多くの国民が関心を持つような形で、国民が選びたいと思っている候補者を認めてしまうと、体制の方針としては、少し違う方向に政治が動いていってしまうことを恐れている節があります。一方で、候補者をあらかじめ絞り切ってしまうと、候補者に面白みがなくなって、選挙に行かなくなってしまうということで、今度は体制の正統性が問われてしまうということになりかねません。そのため、体制の方針が揺らぐのか、体制の正統性が揺らぐのか、この2つがトレードオフの関係にあるというのが、今のイランの政治、選挙制度のポイントです。

以前は体制側も国民に信任を得ているかどうかは、国民が直接選ぶ大統領選挙に反映されていると誇っていたので、ある程度幅のある立候補者が選ばれていたのですが、そのスタイルは、(投票率が過去最低だった)前回の選挙で完全に失われてしまって、その状況が今も続いています。

以前は体制側も国民に信任を得ているかどうかは、国民が直接選ぶ大統領選挙に反映されていると誇っていたので、ある程度幅のある立候補者が選ばれていたのですが、そのスタイルは、(投票率が過去最低だった)前回の選挙で完全に失われてしまって、その状況が今も続いています。

今回、失格となった候補で注目された人物は?

やはり議会の議長を務めたラリジャニ氏です。もともと保守派ですが、穏健派のロウハニ政権期(2013-2021)には、議会の議長として議会と政権との政府との間の調整をうまくしようとしたこともあり、保守派の中でも比較的、中道に近い保守というふうには考えられてきました。前回2021年の選挙でも審査で排除されましたが、今回も失格となりました。

6人の候補者のうち誰が有力?

保守派の中で、今まで大統領選挙にたびたび挑戦してきた人物として、現在の議長のガリバフ氏がいます。

彼がいちばん名前は知られているのだろうとは思います。ただ、政策に、どこまで新鮮味があるのかというと、それほど訴求力のあるものはない可能性があります。そうすると、「いつもの顔ぶれ」というような感じでの選挙になってしまうので、さして大きな支持を集めない形で終わるかもしれません。外交面では、ガリバフ氏も教条主義的なことは言いますけれども、最初に大統領候補として出てきた2005年のときから、イランの経済開発は進めていくという路線を標ぼうしていました。そのため、外国との関係を維持したり、あるいは改善したりしていかなければいけないという考え方は持っています。

それと保守派の中でも最も右寄りなのが、ジャリリ氏です。前々から大統領になることに意欲を示してきましたが、ジャリリ氏が選ばれれば、相当に対外的な対立や火種が増えることもありえると考えなければいけないのだろうと思います。彼は核交渉の責任者をやっていましたが、その時代には何ひとつ交渉が前に進みませんでした。杓子定規にイランの立場だけを言って、それで相手側からの要求などを全部はねつけて、中間点を探るとか、解決策を模索するというようなアプローチは一切とらなかった人です。さらに言えば、ライシ氏が大統領になったあとも、ライシ氏のもとで、一応アメリカとの間の間接交渉などが行われてはきていたわけですけれども、それすらも強硬に反対してきました。ジャリリ氏が選出されるということが仮にあるとすれば、イランと周辺国との緊張、さらにアメリカやイスラエルとの緊張が最も高まりかねないといえると思います。

保守派のそれ以外の3人は?

彼らが何にアピールするのかがややわかりづらいです。保守派の中でジャリリ氏は一番右寄りで、ガリバフ氏はおそらく左寄りというのも変ですが、真ん中寄り、中道派に近いような位置です。残り3人は、その2人の間に挟まっているような感じで、その点で少し訴えるものがないかなと思います。

改革派のペゼシュキアン氏は?

ペゼシュキアン氏は仮に大統領になった場合、より対外融和的な姿勢を取ろうとするのではないかと思います。

しかし、大統領がそのように動かそうとしても、果たしてそれが国家の総意として、そうした方向に動かせるのかというと、そこには乖離があります。手足を縛られたような状態の大統領になってしまうかもしれないです。(保守の票が割れて当選する可能性が)ないわけではないですが、そのためには、よほどペゼシュキアン氏が今後の選挙運動で、いわゆる風を起こす、大きなうねりを生じさせるような選挙運動を展開しないといけないと思います。彼自身の知名度はそれほど高くありません。長く政治に関わってきてはいますが、有力な政治家というほどの立場ではありません。選挙期間が限られていますから、全国に地名度が浸透するだけの余裕があるとも思えないです。

最高指導者がいる中で、大統領ができることに制限ある?

最高指導者の意思に反するような形での大幅な方針転換を大統領が行うことは無理だと思います。近隣諸国の関係改善がライシ政権下で進んだケースや、中国やロシアとの関係が近年いろいろな場面で深まっているように見えていることも、やはり最高指導者との関係が密接にありますので、その路線に乗っている間は、大統領としても、政府としてもいろんなことがやりやすいということはあると思います。

高齢のハメネイ師 次の体制で「最高指導者」位置づけに変化は?

初代の最高指導者ホメイニ師は行政経験がなかったものの、革命のリーダーだったため、その能力を疑う人はいませんでした。2代目のハメネイ師は大統領を経験して最高指導者になりました。そして、ライシ大統領がこの10年近く、最高指導者の候補者ではないかと目に見える形で準備が進んできましたが、事故で死亡し、(その予想は)崩れることになりました。

(次の体制で)ひとつ言えることは3代目の最高指導者が大統領経験者でないということになれば、今のハメネイ師のように、事細かに行政や国家の運営に口を出すようなスタイルを全うすることはおそらくできないだろうということです。

(次の体制で)ひとつ言えることは3代目の最高指導者が大統領経験者でないということになれば、今のハメネイ師のように、事細かに行政や国家の運営に口を出すようなスタイルを全うすることはおそらくできないだろうということです。

ハメネイ師がそれをすることができたのは、やはり彼が大統領というポジションも経験したということがある一方で、(当時は)象徴的な大統領であり、それほど国を動かしたことはなかったことがあると思います。自分で物事を差配して動かす能力を与えられていなかった大統領であったがゆえに、最高指導者になって、さらにその権威が確立し、政治的ライバルを追い落としたあとは、ある種自分がやりたかったことを、最高指導者として、事細かに指図し、差配していくスタイルをとることになりました。

(ハメネイ師の後継となる)今後の最高指導者は、あまり細かいことに口を出す能力を持っていない可能性もありますし、仮にそれをやろうとしたとしても、まず権威が確立するまで、一定の時間が必要になります。さらに言えば、大統領などの行政職経験がないとなると、「言葉の重み」がいかほどあるのかということは、やはり周りからも問われてしまうかもしれません。そうなると、最高指導者の地位が相対化していくことになるのだろうと思います。

(ハメネイ師の後継となる)今後の最高指導者は、あまり細かいことに口を出す能力を持っていない可能性もありますし、仮にそれをやろうとしたとしても、まず権威が確立するまで、一定の時間が必要になります。さらに言えば、大統領などの行政職経験がないとなると、「言葉の重み」がいかほどあるのかということは、やはり周りからも問われてしまうかもしれません。そうなると、最高指導者の地位が相対化していくことになるのだろうと思います。

日本との関係どうなる?

日本の立場というのは多分変わらないと思うのですが、問題は、日本の役割や存在感が、イランに限らず、中東、そして世界において、どんどん低下していることです。我々が内向きになっていた期間が長すぎたほか、経済力が低下しているということもあります。また一方では、アメリカとの近い関係が逆に独自性を失わせているということもあり、存在意義がどんどん薄れてきてしまっています。

(6月10日 ニュースウオッチ9で放送)

テヘラン支局長

土屋 悠志

2005年入局 函館局 福岡局

カイロ支局 松江局などを経て現所属

土屋 悠志

2005年入局 函館局 福岡局

カイロ支局 松江局などを経て現所属

国際部記者

小島 明

2014年入局 前橋局 秋田局 World News部を経て現所属

大学時代にエジプト留学 中東・アフリカは心のふるさと

小島 明

2014年入局 前橋局 秋田局 World News部を経て現所属

大学時代にエジプト留学 中東・アフリカは心のふるさと