日本郵便はことし10月1日に行う郵便料金の値上げを13日、総務省に届け出ました。

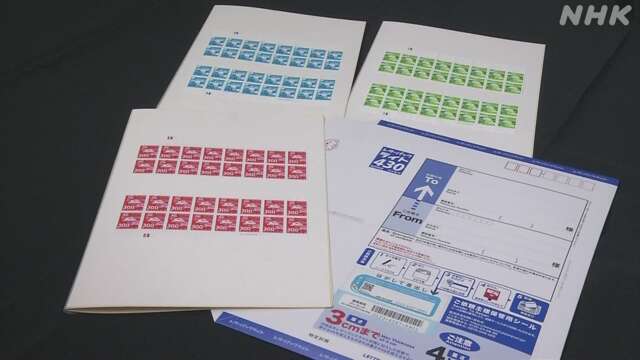

それによりますと、定形郵便物の手紙は、重さ25グラム以下の料金がいまの84円から110円に、50グラム以下の料金がいまの94円から110円にそれぞれ値上げされ、区分を統合して同じ料金とします。値上げは、消費税率の引き上げを除き1994年以来30年ぶりとなります。

はがきは、年賀はがきも含めていまの63円から85円に値上げされます。

速達の追加料金は重さ250グラムまでの場合、いまの260円から300円に値上げされます。

郵便料金30年ぶり値上げへ 10月から手紙110円に

日本郵便は手紙の料金をいまの84円から110円にするなど、ことし10月に郵便料金を一斉に値上げする届け出を行いました。利用数の減少や物流コストの上昇を理由としています。

またレターパックライトは370円から430円に、レターパックプラスは520円から600円にそれぞれ値上げされます。

値上げの理由について日本郵便は、郵便の利用数の減少に加え、今後も物流コストの上昇で営業費用の増加が見込まれるためと説明しています。

郵便事業の営業損益は、民営化以降では2022年度に初めて赤字となり、総務省は、今回の値上げによって来年度に黒字化するものの、その翌年度からは再び赤字になる見通しを示しています。

安価で全国に届く郵便の維持に向けて、事業の効率化をどのように進めていくかが大きな課題となります。

日本郵便「ユニバーサルサービス維持のため ご理解を」

オンラインで開かれた記者会見で、日本郵便の斎藤貴執行役員は「郵便の利用の拡大と業務効率化の取り組みを進めているが、営業収益の減少と営業費用の増加を打ち返すことは現時点では難しい。郵便のユニバーサルサービスを安定的に維持していくためで、ご理解をたまわりますようお願いします」と述べました。

また、今後も値上げを行うかどうかについては「現時点で決まっていることはなく、その年度、年度の収支状況やお客様のご利用状況を見ながら判断していきたい」と述べました。

官房長官「消費者に丁寧に周知」

林官房長官は午後の記者会見で「郵便サービスは国民生活や経済活動にとって重要なものであり、国民生活への影響も勘案しつつ郵便事業の安定的な提供を可能にするための料金の見直しだ。今後、総務省や日本郵便で消費者への丁寧な周知も含め、安定的なサービスの提供に向け適切な対応を行っていく」と述べました。

郵便利用数の減少に歯止めかからず

今回の値上げを行っても、郵便事業の収支は厳しい見通しとなっています。

手紙やはがきなどの国内の郵便の利用数は、2001年度の262億通をピークに毎年、減り続けていて、2022年度には144億通とピークから45%減少しました。

2022年度の郵便事業の営業損益は211億円の赤字となり、2007年の民営化以降で初めて赤字となりました。

さらに昨年度には前の年度から6%減って135億通となり、利用数の減少に歯止めがかかっていません。

今後の見通しでは、4年後の2028年度には112億通となり、ピーク時と比べて57%減ると試算しています。

SNSなどの普及だけでなく、デジタル化によって企業の利用が急速に減っていることが大きな要因となっています。

値上げしても再び赤字に転じる見通し

去年12月に総務省が示した郵便事業の営業損益の見通しでは、今回の値上げを行わない場合、2028年度には3439億円まで赤字が拡大すると試算していました。

一方で、値上げを行った場合でも、2025年度には67億円の黒字に転換するものの、2026年度には再び400億円の赤字に転じ、2028年度には赤字額が1232億円に拡大する見通しとなっています。

郵便の料金制度で、総務省はこれまで値上げの時点から3年後までの黒字を確保する前提で郵便料金の基本となる手紙の上限額の上げ幅を決定してきましたが、今後は最小限の値上げ幅で短期間に再度値上げすることも念頭に料金制度の見直しも検討するとしています。

手紙やはがきに新たな価値発見 ビジネスにつなげる動きも

企業の間で郵便の利用の減少が続く中、手紙やはがきに新たな価値を見いだしビジネスにつなげる動きもあります。

札幌市にあるマーケティング会社では、企業向けにダイレクトメールの新たな活用方法を提案しています。

たとえば企業の経理担当宛てに送付したこちらの箱形のダイレクトメールは、会計ソフトを売り出したいあるIT会社からの依頼を受け、提案しました。

箱をあけると、メッセージが書かれた紙とともに入っていたのは、経理担当者にとって身近なパソコンのテンキーを模したチョコレートです。

送るタイミングも、企業の決算業務が一段落した時期にあわせる工夫をしたということです。

この会社では電子メールやSNSを活用する提案も行っていますが、こうした形でダイレクトメールに新たな価値を加えたところ、活用しようという企業が増えているということです。

マーケティング会社「フュージョン」の佐々木卓也社長は「SNSやメールに比べて紙のダイレクトメールはより五感に訴えることができる。上得意と言われるお客様には特別な紙を使ってコストがかかってもお便りを出してコミュニケーションを取っていく。10代から20代のデジタルネイティブと言われる若い世代の間で、きちんと紙でお便りを出すことが珍しく新鮮に捉えられるという現象も起きている」と話していました。