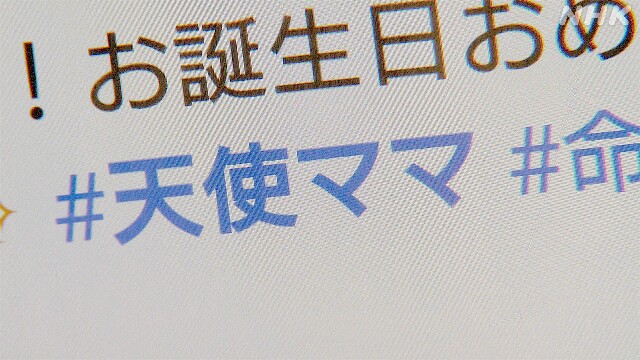

知ってほしい 「#天使ママ」の気持ち

「産声のない静かなお産、人生で一番辛い経験だった。」

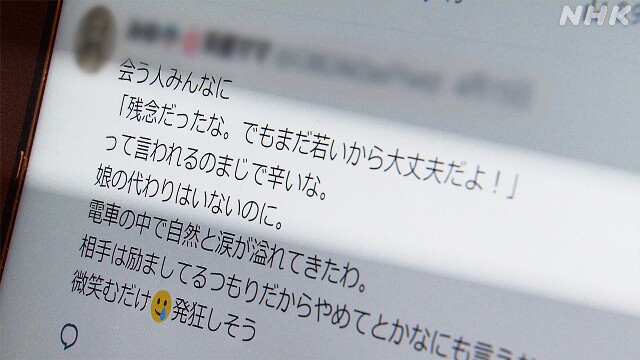

「まだ若いから大丈夫だよ!と言われる。娘の代わりはいないのに。」

#天使ママというハッシュタグがつけられたメッセージです。

流産や死産、新生児死などを経験した母親を指す言葉で、いまSNS上で静かに広がっています。

(名古屋放送局 ディレクター 明石理英子)

「まだ若いから大丈夫だよ!と言われる。娘の代わりはいないのに。」

#天使ママというハッシュタグがつけられたメッセージです。

流産や死産、新生児死などを経験した母親を指す言葉で、いまSNS上で静かに広がっています。

(名古屋放送局 ディレクター 明石理英子)

「産んだけれど、結ちゃんはいないんだ」

「どことなく顔が私に似ていて、本当に可愛いんです」

エコー写真を眺め、微笑みながら話す菅野綾子さんは、1年近く不妊治療に取り組んだ末、去年2月に初めての子どもを妊娠しました。

「大きくなったら、人との結びつきを大切にしてほしい」という思いから、結ちゃんと名付けました。

エコー写真を眺め、微笑みながら話す菅野綾子さんは、1年近く不妊治療に取り組んだ末、去年2月に初めての子どもを妊娠しました。

「大きくなったら、人との結びつきを大切にしてほしい」という思いから、結ちゃんと名付けました。

菅野綾子さん

「結ちゃんはおなかの中でよく動き回る子でした。ちょっとイライラしたときにポコポコっておなかを蹴られると、なんだか落ち着いてって言われているような気がして。家を出るときに『きょうも1日一緒に頑張ろうね』とか、帰ってきてから『疲れたね』っていう感じで、話しかけていました。家族3人の明るい未来を想像しただけで、嬉しい気持ちでいっぱいでした」

「結ちゃんはおなかの中でよく動き回る子でした。ちょっとイライラしたときにポコポコっておなかを蹴られると、なんだか落ち着いてって言われているような気がして。家を出るときに『きょうも1日一緒に頑張ろうね』とか、帰ってきてから『疲れたね』っていう感じで、話しかけていました。家族3人の明るい未来を想像しただけで、嬉しい気持ちでいっぱいでした」

ところが出産予定日のおよそ1か月前、急に胎動が感じられなくなりました。

あわてて病院へ行き、告げられたのは「子宮内胎児死亡」。原因もわからない、突然の別れでした。

あわてて病院へ行き、告げられたのは「子宮内胎児死亡」。原因もわからない、突然の別れでした。

菅野さん

「信じられなくて、現実を受け止められなくて。言葉も感情もすべて失ったような感覚になり、涙も一滴も出ませんでした。それが帰宅して玄関を開けてリビングに入った瞬間、『結ちゃんは死んじゃったんだ』と一気に感情があふれ、初めて泣きました」

「信じられなくて、現実を受け止められなくて。言葉も感情もすべて失ったような感覚になり、涙も一滴も出ませんでした。それが帰宅して玄関を開けてリビングに入った瞬間、『結ちゃんは死んじゃったんだ』と一気に感情があふれ、初めて泣きました」

亡くなった赤ちゃんがおなかにいると母体に危険があるため、4日後、陣痛促進剤を使い出産することになりました。

菅野さん

「(出産当日は)悲しさよりも、大好きな結ちゃんにやっと会えた嬉しさでいっぱいでした。エコーで見てきた顔が、ずっと想像してきた顔が目の前にあるんです。とても可愛くて愛おしくて、火葬までの時間は結ちゃんとたくさん写真を撮って、家族で大切に過ごしました」

「(出産当日は)悲しさよりも、大好きな結ちゃんにやっと会えた嬉しさでいっぱいでした。エコーで見てきた顔が、ずっと想像してきた顔が目の前にあるんです。とても可愛くて愛おしくて、火葬までの時間は結ちゃんとたくさん写真を撮って、家族で大切に過ごしました」

しかしその後は、「なんでいなくなったの」というさみしさが襲ってきたといいます。

「昼間はずっと泣いて、夜になると先生にエコーをあててもらって『心臓が止まりました』と言われるシーンがフラッシュバックしてきました。今もスーパーで結ちゃんと同じぐらいの赤ちゃんを見ると、どうしても辛い気持ちになってしまいます。私も本当は抱っこして一緒に買い物に来ていたはずなのに…。産んだけれど、結ちゃんはいない。結ちゃんがいた証拠はどこにありますかと聞かれても、戸籍にも残っていません。法的には存在が認められていない。それがすごく悲しいです」

#天使ママで生まれるつながり

日本産科婦人科学会や厚生労働省のデータによると、流産を経験する女性の割合はおよそ7人に1人、死産はおよそ50人に1人とされています。

突然赤ちゃんを亡くした悲しみ、苦しさをつないでいるのが、SNSに投稿されている#天使ママというキーワードです。

突然赤ちゃんを亡くした悲しみ、苦しさをつないでいるのが、SNSに投稿されている#天使ママというキーワードです。

「元気に産んであげられなかった申し訳なさと悔しさでいっぱいだった。」

「産声のない静かなお産、人生で一番辛い経験だった。」

周りの人には話しにくい、悲痛な体験がつづられています。

子どもを失った喪失感だけでなく、「隣の病室から産声が聞こえて辛かった」という病院での経験や、周りの人からの言葉に傷ついたという書き込みも目立ちました。

「産声のない静かなお産、人生で一番辛い経験だった。」

周りの人には話しにくい、悲痛な体験がつづられています。

子どもを失った喪失感だけでなく、「隣の病室から産声が聞こえて辛かった」という病院での経験や、周りの人からの言葉に傷ついたという書き込みも目立ちました。

病院の対応、周囲の人たちの言葉にも…

2年半前、妊娠7か月でわが子を亡くした森本麻友さんは、病院での別れ方に後悔を抱いています。

一度流産を経験し、そのあとに授かった子どもでした。

一度流産を経験し、そのあとに授かった子どもでした。

出産したわが子は、「麦くん」と名付けました。

ただし、一緒に過ごせたのは半日あまり。病院から「火葬の手続きはややこしいから業者に任せたほうがいい」と伝えられ、言われるがままに病室で最後のお別れをしました。

通っていた病院は死産を扱うケースが多くなく、十分な説明はなかったといいます。希望すれば死産でも遺骨や遺灰を残せることや、火葬場でもお別れができることは後から知りました。

わずかな時間でとった小さな足形が、麦くんの大切な証です。

ただし、一緒に過ごせたのは半日あまり。病院から「火葬の手続きはややこしいから業者に任せたほうがいい」と伝えられ、言われるがままに病室で最後のお別れをしました。

通っていた病院は死産を扱うケースが多くなく、十分な説明はなかったといいます。希望すれば死産でも遺骨や遺灰を残せることや、火葬場でもお別れができることは後から知りました。

わずかな時間でとった小さな足形が、麦くんの大切な証です。

森本麻友さん

「どんなにもう一度抱っこしたいと思っても、もうできません。産まれてから別れまでの時間が限られていて、私も考えたことがなかったから動揺してしまって。病院の方は数年に1回あるかないかだからと言っていましたが、逆に言えば数年に1回、同じような経験をされるお母さんがいます。周りの医療者の方にももうちょっとサポートしていただくことができていたら、もう少し悔いのないお別れができたのではないかなと思います」

「どんなにもう一度抱っこしたいと思っても、もうできません。産まれてから別れまでの時間が限られていて、私も考えたことがなかったから動揺してしまって。病院の方は数年に1回あるかないかだからと言っていましたが、逆に言えば数年に1回、同じような経験をされるお母さんがいます。周りの医療者の方にももうちょっとサポートしていただくことができていたら、もう少し悔いのないお別れができたのではないかなと思います」

森本さんはその後新たな命を授かり、去年12月に出産しました。

それでも麦くんを亡くした悲しみは抱え続けています。そのことが周囲に伝わらず、また深い悲しみに陥ることにもなったといいます。

それでも麦くんを亡くした悲しみは抱え続けています。そのことが周囲に伝わらず、また深い悲しみに陥ることにもなったといいます。

森本さん

「次の子の妊娠を周りの人に伝えると、『辛い経験を乗り越えられて良かったね』といったような言葉をかけられることがありました。悪意があって言っているわけではないことはわかっているのですが、『良かった』と言われると、麦くんのことを忘れてしまったのかなと思ってしまいます。子どもを亡くした悲しみは、乗り越えたり立ち直ったりするものではないと思っていたので、ギャップを感じて複雑な気持ちになることもありました」

「次の子の妊娠を周りの人に伝えると、『辛い経験を乗り越えられて良かったね』といったような言葉をかけられることがありました。悪意があって言っているわけではないことはわかっているのですが、『良かった』と言われると、麦くんのことを忘れてしまったのかなと思ってしまいます。子どもを亡くした悲しみは、乗り越えたり立ち直ったりするものではないと思っていたので、ギャップを感じて複雑な気持ちになることもありました」

「○○ちゃんママ」と呼ばれて

わが子を失い、周囲からも理解されない辛さを抱える天使ママをどうすれば支えられるか。

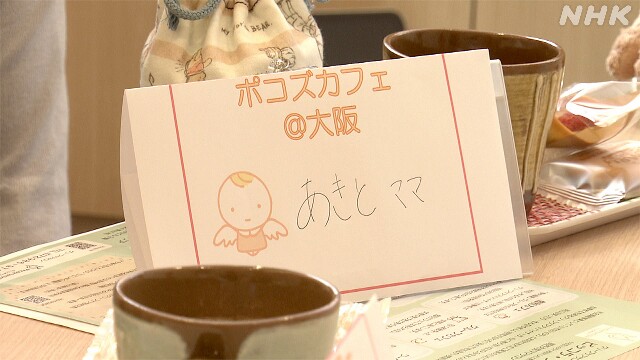

大阪府東大阪市の「ポコズママの会 関西」が10年前から取り組んでいるのが、当事者同士が交流できる場を作ることです。

運営している大竹麻美さん自身、かつて流産と死産を経験したことがあります。

大阪府東大阪市の「ポコズママの会 関西」が10年前から取り組んでいるのが、当事者同士が交流できる場を作ることです。

運営している大竹麻美さん自身、かつて流産と死産を経験したことがあります。

グリーフケアサロン ピッコラ・ファミリア代表 大竹麻美さん

「当事者は精神的に不安定な状態で、理解も納得もできずに退院しています。その気持ちをどこにも出せずに、いろんなトラウマ経験を抱えていくのはしんどい。一緒に支え合い、語り合える仲間がいるからこそ、ともに生きていけます。社会には、当事者にとってたくさんの辛いことや傷つくことがあります。どうにもならない感情を吐き出す場として、仲間が支える場を大切に守っていかないといけない」

「当事者は精神的に不安定な状態で、理解も納得もできずに退院しています。その気持ちをどこにも出せずに、いろんなトラウマ経験を抱えていくのはしんどい。一緒に支え合い、語り合える仲間がいるからこそ、ともに生きていけます。社会には、当事者にとってたくさんの辛いことや傷つくことがあります。どうにもならない感情を吐き出す場として、仲間が支える場を大切に守っていかないといけない」

月に10回ほど、SNSなどを通じてこの団体を知った当事者たちが集まってきます。初対面でも打ち解け合えるよう、まずフラワーアレンジメントやヨガのワークショップを行います。

この日はひとりひとりの子どもへの思いを込めて花を飾りながら、少しずつ会話の輪を広げていました。

その後行われるのが「おはなし会」です。自身の経験や子どもへの思いを語り合います。

その後行われるのが「おはなし会」です。自身の経験や子どもへの思いを語り合います。

出生届を書けないのに、死産届は書かなければならなかった辛さ。死産したことを知らない人から「子どもはどうしたの?」と聞かれ、「お空に預けています」と答えるしかなかったこと。

同じ経験をした人の中で話すことで、悲しいエピソードだけではなく、“愛情の涙”も安心して流せると参加者は話していました。

同じ経験をした人の中で話すことで、悲しいエピソードだけではなく、“愛情の涙”も安心して流せると参加者は話していました。

この会では、参加者がお互いを「○○ちゃんママ」と呼んでいます。

亡くなった子どもの存在を認め、「ママ」として接することが特に大切だと考えているからです。

亡くなった子どもの存在を認め、「ママ」として接することが特に大切だと考えているからです。

大竹さん

「赤ちゃんを亡くした親は、子どもの名前をお披露目する場がありません。みなさん、自分も『ママ』なのに認めてもらえていないと思っています。名付けた名前を呼んでもらい、その子の存在を認めてもらうことは、当事者にとって大切だと思います」

「赤ちゃんを亡くした親は、子どもの名前をお披露目する場がありません。みなさん、自分も『ママ』なのに認めてもらえていないと思っています。名付けた名前を呼んでもらい、その子の存在を認めてもらうことは、当事者にとって大切だと思います」

去年死産を経験し、「戸籍すら残っていないことが悲しい」と話していた菅野綾子さんも、たびたびおはなし会に参加してきました。

ここでは「結ちゃんママ」と呼ばれています。

悩んでいたのは自分1人じゃないと思えたという菅野さん。

「ママと呼んでもらえる機会は他にはなくて、ちょっと照れくさいですが、ママなんだと思えて嬉しい」と笑顔を見せていました。

ここでは「結ちゃんママ」と呼ばれています。

悩んでいたのは自分1人じゃないと思えたという菅野さん。

「ママと呼んでもらえる機会は他にはなくて、ちょっと照れくさいですが、ママなんだと思えて嬉しい」と笑顔を見せていました。

もし身近に “天使ママ、パパ” がいたら

2021年、厚生労働省は通知を出し、流産や死産を体験した女性などに支援を広げるよう各自治体に呼びかけました。

全国の自治体の母子保健課などで相談窓口が設けられ始めています。こども家庭庁のホームページに、都道府県等の一覧がまとめられています。

全国の自治体の母子保健課などで相談窓口が設けられ始めています。こども家庭庁のホームページに、都道府県等の一覧がまとめられています。

こども家庭庁:流産・死産等を経験された方へ|こども家庭庁(cfa.go.jp)

※NHKのサイトを離れます

もし、友人や同僚など身近な人が子どもを亡くしたら、どう接すればいいのでしょうか。

大竹さんがまず指摘するのは、当事者の性格や関係性によって感じ方が違うため、求められる寄り添い方は一通りではないということです。

その上で大切にしているのが、「あなたのことを思っている」という姿勢で接することだといいます。

例えば、当事者のそばにいたり、「いつでも待っているよ」「話したくなったら言ってね」といった声かけをしたりすることで、当事者も安心して思いを伝えることができるといいます。

また、辛い気持ちを抱えているのは“ママ”だけでなく“パパ”も同じです。周りから「ママを支えてあげてね」といった言葉をかけられ、悲しい気持ちを表に出すことができず苦しむ方も多いといいます。

大竹さんがまず指摘するのは、当事者の性格や関係性によって感じ方が違うため、求められる寄り添い方は一通りではないということです。

その上で大切にしているのが、「あなたのことを思っている」という姿勢で接することだといいます。

例えば、当事者のそばにいたり、「いつでも待っているよ」「話したくなったら言ってね」といった声かけをしたりすることで、当事者も安心して思いを伝えることができるといいます。

また、辛い気持ちを抱えているのは“ママ”だけでなく“パパ”も同じです。周りから「ママを支えてあげてね」といった言葉をかけられ、悲しい気持ちを表に出すことができず苦しむ方も多いといいます。

SNSに広がる「#天使ママ」の書き込み、そして「おはなし会」に集まる当事者たちの言葉を聞くと、子どもを亡くした家族への理解はまだまだ十分ではないと感じます。

お空の子どものことを思い、少しでも心穏やかに過ごせるように。

あなたの周りにも、“天使ママ”や“天使パパ”はきっといます。

(5月9日「あさイチ」で放送)

お空の子どものことを思い、少しでも心穏やかに過ごせるように。

あなたの周りにも、“天使ママ”や“天使パパ”はきっといます。

(5月9日「あさイチ」で放送)

名古屋放送局ディレクター

明石理英子

2023年入局

趣味は仏像鑑賞

明石理英子

2023年入局

趣味は仏像鑑賞