かけがえのない家族であり続けるために ALS患者と家族の記録

「世の中が言う普通の父親にはなれないかもしれない。それでも世界一挑戦し続ける姿を娘に届け続けることで、僕ならではの子育てを頑張っていきます」

武藤将胤(まさたね)さん、37歳。

全身の筋肉が徐々に動かせなくなる難病「ALS=筋萎縮性側索硬化症」の患者です。

去年11月、娘が生まれ、父親になりました。

症状が進めば、いつか妻にも娘にも意思を伝えることができなくなる日が来るかもしれません。

それでも、家族でありつづけようとする3人の歩みを追いました。

(科学文化部記者 岡肇・おはよう日本ディレクター 橋本亮)

武藤将胤(まさたね)さん、37歳。

全身の筋肉が徐々に動かせなくなる難病「ALS=筋萎縮性側索硬化症」の患者です。

去年11月、娘が生まれ、父親になりました。

症状が進めば、いつか妻にも娘にも意思を伝えることができなくなる日が来るかもしれません。

それでも、家族でありつづけようとする3人の歩みを追いました。

(科学文化部記者 岡肇・おはよう日本ディレクター 橋本亮)

待望の新たな命

去年11月13日に生まれた女の子。

「あなただけの人生=Your Life」を歩んでほしいという思いを込めて、「ゆあ」と名付けられました。

ALSの武藤将胤さんと妻の木綿子(ゆうこ)さんが体外受精で授かった待望の娘です。

「あなただけの人生=Your Life」を歩んでほしいという思いを込めて、「ゆあ」と名付けられました。

ALSの武藤将胤さんと妻の木綿子(ゆうこ)さんが体外受精で授かった待望の娘です。

木綿子さん

「一生かけて守る宝物です」

「一生かけて守る宝物です」

木綿子さんは、動けない武藤さんのために、ゆあちゃんをベッドまで連れていき、触れ合える時間を作ろうとしています。

指を鳴らしたり、呼びかけたりして、武藤さんに関心を向かせようとしますが、まだ生まれたばかりのゆあちゃんは思い通りに注目してくれません。

それでも、そんな娘の姿に武藤さんの顔がほころびます。

指を鳴らしたり、呼びかけたりして、武藤さんに関心を向かせようとしますが、まだ生まれたばかりのゆあちゃんは思い通りに注目してくれません。

それでも、そんな娘の姿に武藤さんの顔がほころびます。

難病ALSの父親 絶たれていくつながり

武藤さんは、10年前の2014年に難病ALSと診断されました。

いま動かせるのは、目や指先など一部に限られていて、自宅で24時間体制の介護を受けています。

いま動かせるのは、目や指先など一部に限られていて、自宅で24時間体制の介護を受けています。

自力で呼吸する力が弱くなってきたため、2019年に人工呼吸器を装着しました。

さらに、2020年1月には、症状の進行に伴って、食べ物と空気の通り道を分離する手術を受け、声を失いました。

いまは、文字盤を使って視線でひと文字ずつ指し示し、ことばを伝えています。

さらに、2020年1月には、症状の進行に伴って、食べ物と空気の通り道を分離する手術を受け、声を失いました。

いまは、文字盤を使って視線でひと文字ずつ指し示し、ことばを伝えています。

武藤さんが、最も恐れていることが、他者と意思疎通ができなくなってしまうことです。

全身の筋肉が次第に動かなくなっても、意識ははっきりしていて、考える力にも変わりはありません。

しかし、症状がさらに進行して、目やまぶたさえも動かせなくなってしまえば、大切な人に語りかけられても、自分の思いを伝える方法がなくなってしまう「完全閉じ込め症候群(TLS:Totally Locked-in Syndrome)」と呼ばれる状態になってしまうのです。

全身の筋肉が次第に動かなくなっても、意識ははっきりしていて、考える力にも変わりはありません。

しかし、症状がさらに進行して、目やまぶたさえも動かせなくなってしまえば、大切な人に語りかけられても、自分の思いを伝える方法がなくなってしまう「完全閉じ込め症候群(TLS:Totally Locked-in Syndrome)」と呼ばれる状態になってしまうのです。

武藤将胤さん

「このままALSの進行が進んでいったときに、一番の恐怖を感じているのが、目さえも動かせなくなる閉じ込め症候群のTLSです。こんなにも意識も感覚もはっきりしているのに、周囲とのコミュニケーションが絶たれてしまったら、絶望を感じてしまうと思います」

「このままALSの進行が進んでいったときに、一番の恐怖を感じているのが、目さえも動かせなくなる閉じ込め症候群のTLSです。こんなにも意識も感覚もはっきりしているのに、周囲とのコミュニケーションが絶たれてしまったら、絶望を感じてしまうと思います」

活路は脳波

体の自由を奪われても、どうにかして思いを伝えたい。

武藤さんは、脳科学の研究者の荻野幹人さん(東京大学特任研究員)の協力を得て、6年前から脳波とAIを組み合わせたコミュニケーションの可能性を探ってきました。

ゆあちゃんが生まれてから3週間後、脳波を使ってことばを伝えられるか確かめる実験が行われました。

脳波を測定するために、頭と耳に10個の小さなセンサーを取り付けます。

武藤さんは、脳科学の研究者の荻野幹人さん(東京大学特任研究員)の協力を得て、6年前から脳波とAIを組み合わせたコミュニケーションの可能性を探ってきました。

ゆあちゃんが生まれてから3週間後、脳波を使ってことばを伝えられるか確かめる実験が行われました。

脳波を測定するために、頭と耳に10個の小さなセンサーを取り付けます。

目をつぶり、何かを念じるような顔をする武藤さん。

頭の中では、左・真ん中・右の3つの方向の中から1つに意識を集中しています。

意識した方向に応じて、脳波に特有のパターンが現れることを利用し、AIが武藤さんのそのときの脳波を読み取ります。

そして、およそ20秒後、事前にそれぞれのパターンにひもづけておいた文章が、過去の武藤さんの声をもとにした人工の音声で読み上げられました。

頭の中では、左・真ん中・右の3つの方向の中から1つに意識を集中しています。

意識した方向に応じて、脳波に特有のパターンが現れることを利用し、AIが武藤さんのそのときの脳波を読み取ります。

そして、およそ20秒後、事前にそれぞれのパターンにひもづけておいた文章が、過去の武藤さんの声をもとにした人工の音声で読み上げられました。

「ゆあちゃん、泣かないで」

「Smile Yua!」

「ゆあちゃんの人生にも、きっと限界はないからね」

「Smile Yua!」

「ゆあちゃんの人生にも、きっと限界はないからね」

実験は成功。

武藤さんが選びたかったことばで、ゆあちゃんに呼びかけることができました。

武藤さんが選びたかったことばで、ゆあちゃんに呼びかけることができました。

とはいえ、生まれたばかりのゆあちゃんには、言葉のコミュニケーションは早かったようです。

武藤さんの声を聞きながら、寝てしまいました。

それでも、武藤さんは技術の可能性に手応えを感じていました。

武藤さんの声を聞きながら、寝てしまいました。

それでも、武藤さんは技術の可能性に手応えを感じていました。

武藤将胤さん

「大切な人とコミュニケーションできることが、僕にとっては一番の生きる希望になっています。だから、僕は思考する力が残されているかぎり、新たなコミュニケーションの方法を生み出す挑戦を続けていきます」

「大切な人とコミュニケーションできることが、僕にとっては一番の生きる希望になっています。だから、僕は思考する力が残されているかぎり、新たなコミュニケーションの方法を生み出す挑戦を続けていきます」

出産までの歩み 葛藤を乗り越えて

もともと広告代理店に勤め、プランナーとして活躍していた武藤さん。

ALSになった後も、持ち前の企画力を活かし、視線入力で音楽を作ったり、イベントを開いたりするなどクリエイターとして活動しています。

ALSになった後も、持ち前の企画力を活かし、視線入力で音楽を作ったり、イベントを開いたりするなどクリエイターとして活動しています。

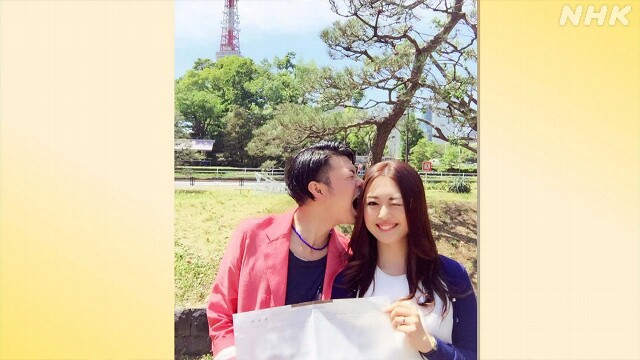

ふたりが結婚したのは2015年。

そのころすでに武藤さんはALSと診断されていましたが、ふたりは支え合いながら病気と向き合い、家族を築いていこうと考えていました。

そのころすでに武藤さんはALSと診断されていましたが、ふたりは支え合いながら病気と向き合い、家族を築いていこうと考えていました。

しかし、子どもを持ちたいという夢に、現実が立ちはだかります。

当時、介助の多くを担っていたのは木綿子さんでした。

「夫を支えたい」という思いからでしたが、負担は想像以上だったといいます。

木綿子さんにセットしてもらったヘアスタイルを、武藤さんが「適当すぎる」と注文をつけてしまったことで口げんかになるなど、ささいなことが積み重なって気持ちがすれ違うことが多くなりました。

そのため、武藤さんは、木綿子さんの負担を軽くするため、自ら重度訪問介護事業を行う会社を立ち上げ、トイレの付き添いなど24時間体制の介護はすべてヘルパーに任せることを決めます。

それでも、ふたりは抗うことができない現実に直面します。

呼吸を助けるための器具を取り付ける一連の手術の結果、武藤さんは声を出すことができなくなってしまったのです。

思いを通わせることがますます難しくなり、夫婦関係も危機を迎えました。

当時、介助の多くを担っていたのは木綿子さんでした。

「夫を支えたい」という思いからでしたが、負担は想像以上だったといいます。

木綿子さんにセットしてもらったヘアスタイルを、武藤さんが「適当すぎる」と注文をつけてしまったことで口げんかになるなど、ささいなことが積み重なって気持ちがすれ違うことが多くなりました。

そのため、武藤さんは、木綿子さんの負担を軽くするため、自ら重度訪問介護事業を行う会社を立ち上げ、トイレの付き添いなど24時間体制の介護はすべてヘルパーに任せることを決めます。

それでも、ふたりは抗うことができない現実に直面します。

呼吸を助けるための器具を取り付ける一連の手術の結果、武藤さんは声を出すことができなくなってしまったのです。

思いを通わせることがますます難しくなり、夫婦関係も危機を迎えました。

武藤将胤さん

「ラジオDJなどもやっていた僕にとっては、自分の声で、自分のことばでメッセージを発信することが自分のアイデンティティだったので、その個性が奪われてしまった感覚でした。自分だけが言葉の通じない異世界に突然連れてこられた感覚で、毎日がもどかしくて、本当につらかったです」

「ラジオDJなどもやっていた僕にとっては、自分の声で、自分のことばでメッセージを発信することが自分のアイデンティティだったので、その個性が奪われてしまった感覚でした。自分だけが言葉の通じない異世界に突然連れてこられた感覚で、毎日がもどかしくて、本当につらかったです」

木綿子さん

「声が出ない、しゃべれない、伝わらない、わからない。あのときは本当につらかったので、思い出すと、胸が詰まります。病気のこともあるので、本音を言うのを遠慮していた部分は正直ありました」

「声が出ない、しゃべれない、伝わらない、わからない。あのときは本当につらかったので、思い出すと、胸が詰まります。病気のこともあるので、本音を言うのを遠慮していた部分は正直ありました」

もう別々の道を歩んだほうがいいのではないか。

それでも、ふたりは慣れない文字盤を使って、連日10時間以上、話し合いました。

気づいたのは、思いを言葉にして伝えること、そして相手の言葉に耳を傾けることの大切さでした。

それでも、ふたりは慣れない文字盤を使って、連日10時間以上、話し合いました。

気づいたのは、思いを言葉にして伝えること、そして相手の言葉に耳を傾けることの大切さでした。

武藤将胤さん

「妻の話を聞いてから、妻の気持ちが落ちついたタイミングで、自分の思いを伝えることを心がけるようになりました。人と心からつながるためには、自分のこと以上に、相手のことを考えて、相手の気持ちに耳を傾けることが大切なのだと思います」

「妻の話を聞いてから、妻の気持ちが落ちついたタイミングで、自分の思いを伝えることを心がけるようになりました。人と心からつながるためには、自分のこと以上に、相手のことを考えて、相手の気持ちに耳を傾けることが大切なのだと思います」

木綿子さん

「私は自分の思いを伝えるのが苦手なので、なるべく待ってほしいとすごく伝えたと思います。主人もだんだん待ってくれるようにもなって、私もちゃんと最後まで自分の思いを伝えられるようになりました。夫婦といえども、お互いの気持ちは簡単にはわからないものですから」

「私は自分の思いを伝えるのが苦手なので、なるべく待ってほしいとすごく伝えたと思います。主人もだんだん待ってくれるようにもなって、私もちゃんと最後まで自分の思いを伝えられるようになりました。夫婦といえども、お互いの気持ちは簡単にはわからないものですから」

本音で向き合えたふたりは、再び夢に向かって歩み始めました。

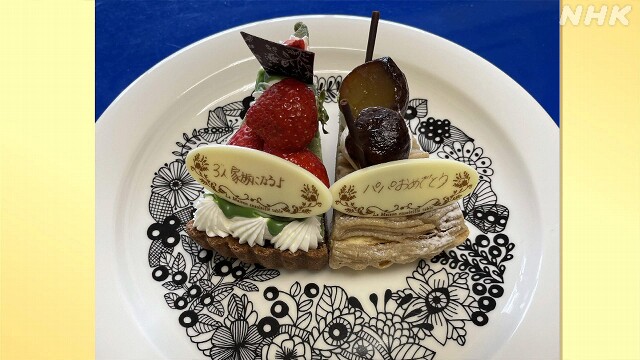

そして、去年3月、体外受精による妊娠がわかった木綿子さんは、武藤さんにサプライズでケーキを贈りました。

ケーキに添えられていたのは、「3人家族になるよ、パパおめでとう」というメッセージ。

武藤さんが顔を真っ赤にして喜んだことを、木綿子さんはいまでも鮮明に覚えています。

そして、去年3月、体外受精による妊娠がわかった木綿子さんは、武藤さんにサプライズでケーキを贈りました。

ケーキに添えられていたのは、「3人家族になるよ、パパおめでとう」というメッセージ。

武藤さんが顔を真っ赤にして喜んだことを、木綿子さんはいまでも鮮明に覚えています。

家族3人旅行 初めてのだっこ

ゆあちゃんが生まれてから3か月。

家族3人になって初めての旅行で沖縄を訪れました。

武藤さんはこの旅行で楽しみにしていたことがありました。

ゆあちゃんの初めてのだっこです。

そんな武藤さんの思いに応えて、木綿子さんは電動車いすに乗っていてもつけられるだっこひもを用意していました。

家族3人になって初めての旅行で沖縄を訪れました。

武藤さんはこの旅行で楽しみにしていたことがありました。

ゆあちゃんの初めてのだっこです。

そんな武藤さんの思いに応えて、木綿子さんは電動車いすに乗っていてもつけられるだっこひもを用意していました。

向かったのは、武藤さんがゆあちゃんを連れて行きたかった水族館でした。

中に入ると、すぐに木綿子さんが武藤さんにだっこひもをつけ、ゆあちゃんを密着させるように抱かせます。

武藤さんは、早速、電動車いすを走らせて、たくさんの魚を見せてあげようとしましたが、慣れない状況にゆあちゃんは泣いてしまいました。

武藤さんは、あやしたり、やさしい声をかけたりできず、最初は困った顔をしていましたが、泣きやんでいくゆあちゃんを見て、次第に笑顔が戻ってきました。

中に入ると、すぐに木綿子さんが武藤さんにだっこひもをつけ、ゆあちゃんを密着させるように抱かせます。

武藤さんは、早速、電動車いすを走らせて、たくさんの魚を見せてあげようとしましたが、慣れない状況にゆあちゃんは泣いてしまいました。

武藤さんは、あやしたり、やさしい声をかけたりできず、最初は困った顔をしていましたが、泣きやんでいくゆあちゃんを見て、次第に笑顔が戻ってきました。

水槽の中をゆったりと泳ぐジンベイザメなどをいっしょに見上げながら、初めて娘を体で感じることができた思い出の日となりました。

武藤将胤さん

「初めてのだっこだったので、娘はギャン泣きをしてしまいましたが、僕はうれしかったです。ゆあをだっこしているのが全身に伝わってきます」

「初めてのだっこだったので、娘はギャン泣きをしてしまいましたが、僕はうれしかったです。ゆあをだっこしているのが全身に伝わってきます」

しかし、この日の終わりのことでした。

ゆあちゃんの頭が武藤さんののど元に当たり、呼吸を助ける器具がずれてしまったのです。

ヘルパーに器具の位置を直してもらうため、ゆあちゃんのだっこは木綿子さんに代わってもらわざるを得ませんでした。

ゆあちゃんの頭が武藤さんののど元に当たり、呼吸を助ける器具がずれてしまったのです。

ヘルパーに器具の位置を直してもらうため、ゆあちゃんのだっこは木綿子さんに代わってもらわざるを得ませんでした。

木綿子さん

「誰かに頼まないと、ゆあちゃんを見られなかったり、触れられなかったりするので、もどかしい気持ちはいっぱいあるんじゃないかなと思います」

「誰かに頼まないと、ゆあちゃんを見られなかったり、触れられなかったりするので、もどかしい気持ちはいっぱいあるんじゃないかなと思います」

自分の意思で 娘とつながりたい

ゆあちゃんが生まれてからちょうど半年のお祝いの日。

脳波を使ったコミュニケーションの研究が新たな段階に入っていました。

ゆあちゃんへの思いを、ことばだけでなく、動きでも表現しようという挑戦を自宅で行うことになったのです。

脳波を使ったコミュニケーションの研究が新たな段階に入っていました。

ゆあちゃんへの思いを、ことばだけでなく、動きでも表現しようという挑戦を自宅で行うことになったのです。

試すのは、脳波のパターンに反応して動かすことができるロボットアームです。

友人でもあるロボット研究者の吉藤オリィさんに協力してもらい、電動車いすに取り付けました。

本当の右腕に見えるように、アームには武藤さんお気に入りの服を着せました。

体が動かせなくても、自分の代わりとなるロボットアームを脳波で自在に操って、手を振ったり、握手をしたりして、ゆあちゃんと触れ合いつづけるのが、武藤さんの願いです。

この日のために、ゆあちゃんが大好きなおもちゃのガラガラも用意しました。

アームの手の部分に握らせて、音が鳴るように振る動作を前もって記憶させます。

そして、支援する仲間たちが見守るなか、武藤さんは目をつぶって意識を集中します。

友人でもあるロボット研究者の吉藤オリィさんに協力してもらい、電動車いすに取り付けました。

本当の右腕に見えるように、アームには武藤さんお気に入りの服を着せました。

体が動かせなくても、自分の代わりとなるロボットアームを脳波で自在に操って、手を振ったり、握手をしたりして、ゆあちゃんと触れ合いつづけるのが、武藤さんの願いです。

この日のために、ゆあちゃんが大好きなおもちゃのガラガラも用意しました。

アームの手の部分に握らせて、音が鳴るように振る動作を前もって記憶させます。

そして、支援する仲間たちが見守るなか、武藤さんは目をつぶって意識を集中します。

すると、ロボットアームが武藤さんの目の前にまで上がり、リズムを打つように上下に何度も動きました。

狙い通りの動きを選ぶことができ、実験はうまくいきました。

しかし、ゆあちゃんの反応は、いまひとつ。

そこで武藤さんは、別の動きを選びます。

狙い通りの動きを選ぶことができ、実験はうまくいきました。

しかし、ゆあちゃんの反応は、いまひとつ。

そこで武藤さんは、別の動きを選びます。

武藤将胤さん

「ゆあ、ハイタッチを見ててね」

「ゆあ、ハイタッチを見ててね」

武藤さんの脳波に反応して、ロボットアームが動き出し、ゆあちゃんをだっこしていた木綿子さんの右手とハイタッチします。

ゆあちゃんは、その力強い動きに最初はびっくりして、木綿子さんにしがみついていました。

ゆあちゃんは、その力強い動きに最初はびっくりして、木綿子さんにしがみついていました。

そして、2回目。

ロボットアームが近づくと、今度はゆあちゃんが手を伸ばしたのです。

小さな手はロボットアームに届きませんでしたが、武藤さんの「手」に確かに反応してくれました。

その様子に、武藤さんは、たとえ全身が動かせなくなっても、家族が思いを通わせられる未来が近づいていると感じていました。

ロボットアームが近づくと、今度はゆあちゃんが手を伸ばしたのです。

小さな手はロボットアームに届きませんでしたが、武藤さんの「手」に確かに反応してくれました。

その様子に、武藤さんは、たとえ全身が動かせなくなっても、家族が思いを通わせられる未来が近づいていると感じていました。

武藤将胤さん

「思いを伝えるためには時にはことばであり、身体表現で愛情を伝えることが大切です。僕の全身全霊で挑戦する背中を見せ続けることでたくましく優しい娘に育っていってもらいたいです」

「思いを伝えるためには時にはことばであり、身体表現で愛情を伝えることが大切です。僕の全身全霊で挑戦する背中を見せ続けることでたくましく優しい娘に育っていってもらいたいです」

どんなに厳しい現実が訪れようとも、つながることを諦めない。

かけがえのない“あなた”と家族であり続けるために、武藤さんたちは3人で未来を切り開きます。

(6月11日「おはよう日本」「ハートネットTV」で放送)

かけがえのない“あなた”と家族であり続けるために、武藤さんたちは3人で未来を切り開きます。

(6月11日「おはよう日本」「ハートネットTV」で放送)

6月11日(火)の「おはよう日本」で放送した内容は、NHKプラスで放送後1週間、18日(火)午前7:45まで見逃し配信しています↓↓

6月11日(火)の「おはよう日本」で放送した内容は、NHKプラスで放送1週間後、18日(火)午前7:45まで見逃し配信しています↓↓

6月11日(火)の「ハートネットTV」で放送した内容は、NHKプラスで放送後1週間、18日(火)午後8:29まで見逃し配信しています↓↓

6月11日(火)の「ハートネットTV」で放送した内容は、NHKプラスで放送1週間後、18日(火)午後8:29まで見逃し配信しています↓↓

科学文化部記者

岡肇

前橋局での契約記者を経て、2012年入局。岐阜局・秋田局・横浜局で経験を積み、2021年から科学文化部。認知症やALSなど精神や神経の医療分野を中心に取材。

岡肇

前橋局での契約記者を経て、2012年入局。岐阜局・秋田局・横浜局で経験を積み、2021年から科学文化部。認知症やALSなど精神や神経の医療分野を中心に取材。

おはよう日本ディレクター

橋本亮

熊本局で契約ディレクターを経験した後、2019年入局。和歌山局を経て、2022年からおはよう日本に所属。災害、生きづらさ、アルコール依存、AI最新テクノロジーなどをテーマに取材。

橋本亮

熊本局で契約ディレクターを経験した後、2019年入局。和歌山局を経て、2022年からおはよう日本に所属。災害、生きづらさ、アルコール依存、AI最新テクノロジーなどをテーマに取材。