“学生起業は当たり前” スタートアップの夢、そして現実

ことし、日経平均株価は34年ぶりに史上最高値を更新し、初の4万円を突破。アメリカの経済も依然として好調である。

この好景気をけん引しているのが、アメリカの半導体大手、エヌビディアだ。今や時価総額は3兆ドルを超え、世界2位に躍り出た。かつては「スタートアップ」と呼ばれる新興企業の1つにすぎなかったが、AI向けの半導体を手がけて急成長を遂げている。

スタートアップは、事業が成功すれば、ときに社会の常識を変えるほどのインパクトと多額の資産を手にできる。

いま、日本でもこの大きな夢をつかもうと、大学では起業や事業成功のノウハウを学ぶサークルが続々と設立されている。

「自分のアイデアや技術で世の中を変えたい」という起業家たちを追った。

この好景気をけん引しているのが、アメリカの半導体大手、エヌビディアだ。今や時価総額は3兆ドルを超え、世界2位に躍り出た。かつては「スタートアップ」と呼ばれる新興企業の1つにすぎなかったが、AI向けの半導体を手がけて急成長を遂げている。

スタートアップは、事業が成功すれば、ときに社会の常識を変えるほどのインパクトと多額の資産を手にできる。

いま、日本でもこの大きな夢をつかもうと、大学では起業や事業成功のノウハウを学ぶサークルが続々と設立されている。

「自分のアイデアや技術で世の中を変えたい」という起業家たちを追った。

起業サークルの活動に潜入

講師の社長

「第三者割当増資、エクイティファイナンスで、一応1億1000万円ぐらい総額で集めて事業をやっているというような感じです」

「第三者割当増資、エクイティファイナンスで、一応1億1000万円ぐらい総額で集めて事業をやっているというような感じです」

ことしの初め、東京都内のマンションの一室は、すでに起業をしていたり、これから起業を考えたりしている大学生15人が集まって熱気を帯びていた。

彼らが所属しているのは早稲田大学「Wit」。起業と事業成功のノウハウを学ぶ「起業サークル」だ。

講師として招かれたのは、デジタル技術を使って配送案件とドライバーをマッチングさせるサービスなどを展開する、23歳の社長。大学3年生のときに早くも起業したという。

講師として招かれたのは、デジタル技術を使って配送案件とドライバーをマッチングさせるサービスなどを展開する、23歳の社長。大学3年生のときに早くも起業したという。

参加者「憧れている起業家は誰ですか?」

参加者「組織運営で心がけていることは?」

参加者「組織運営で心がけていることは?」

成長を続けるスタートアップの若き経営者に、学生から次々に質問が飛ぶ。

講師の社長

「孫正義さんを尊敬しているんですけど、あれだけ会社を大きくしようと思ったら、早い段階で起業しなきゃいけないと思っていました。僕も、テクノロジーで何かを解決する。1人でもできると思った時期がありました。でも今は、いろんな人の力をもらわないと成功できないと思っていますし、働いてよかったと思える会社作りを心がけています」

「孫正義さんを尊敬しているんですけど、あれだけ会社を大きくしようと思ったら、早い段階で起業しなきゃいけないと思っていました。僕も、テクノロジーで何かを解決する。1人でもできると思った時期がありました。でも今は、いろんな人の力をもらわないと成功できないと思っていますし、働いてよかったと思える会社作りを心がけています」

この日、サークルでは投資家も招き、資金調達などの財務についても学んだ。

投資家からは、起業に必要な心構えなど熱い助言をうけた。

投資家からは、起業に必要な心構えなど熱い助言をうけた。

投資家

「ビジネスの内容も見ますけど、まずは人物を見ます。こだわりを曲げない頑固さ、粘り強さはありつつ、変化にも対応できる柔軟性を持ち合わせているかどうかが大切です」

「ビジネスの内容も見ますけど、まずは人物を見ます。こだわりを曲げない頑固さ、粘り強さはありつつ、変化にも対応できる柔軟性を持ち合わせているかどうかが大切です」

起業したばかりの学生

この日参加していた、小松田乃維さん(当時大学3年生)も、学生起業家のひとりだ。

宮城県出身で、高校生の時から企業に就職するよりも、漠然と起業したいと考えていた。

周りの友人が起業していく中、「挑戦するなら若い方がいい」というアドバイスもあり、大学2年生時に起業したという。

小松田さんが目を付けたのは、地方の大学生と企業のマッチングだ。

宮城県出身で、高校生の時から企業に就職するよりも、漠然と起業したいと考えていた。

周りの友人が起業していく中、「挑戦するなら若い方がいい」というアドバイスもあり、大学2年生時に起業したという。

小松田さんが目を付けたのは、地方の大学生と企業のマッチングだ。

小松田乃維さん

「例えば、高学歴といわれる地方の旧帝大に通うような優秀な友人たちが、都内の企業とつながることができれば、能力をもっと生かせるのではないかと思ったんです」

「例えば、高学歴といわれる地方の旧帝大に通うような優秀な友人たちが、都内の企業とつながることができれば、能力をもっと生かせるのではないかと思ったんです」

小松田さんは、若い人材を求める企業に、地方の学生がインターンシップ参加などをするマッチングサービスを考えた。

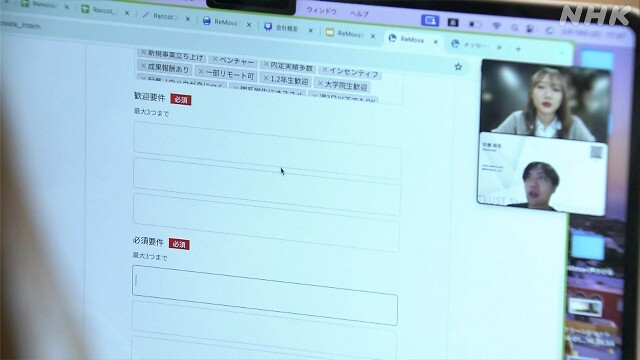

正式に展開する前の試験版をリリースしたばかりのこの日、倉庫の自動化のビジネスを行う企業と、インターンの募集条件などについて話し合っていた。

正式に展開する前の試験版をリリースしたばかりのこの日、倉庫の自動化のビジネスを行う企業と、インターンの募集条件などについて話し合っていた。

小松田さん 募集の職種はなんですか?

相手企業 営業です。

小松田さん 報酬面など条件はどうしますか?

相手企業 時給1650円からという形で。週3以下でリモートワークも可能で、成果報酬もあります。募集する学年は……何年生でもいいです。

小松田さん インターンからそのまま採用もありますか?

相手企業 あります。

小松田さん インターンをするにあたって、必須要件はありますか?

相手企業 パッション(情熱)ですかね。

相手企業 営業です。

小松田さん 報酬面など条件はどうしますか?

相手企業 時給1650円からという形で。週3以下でリモートワークも可能で、成果報酬もあります。募集する学年は……何年生でもいいです。

小松田さん インターンからそのまま採用もありますか?

相手企業 あります。

小松田さん インターンをするにあたって、必須要件はありますか?

相手企業 パッション(情熱)ですかね。

小松田さんが考えたこのマッチングサービスには、想定を超える30社から問い合わせがあった。

まずはスモールビジネスを考えているが、ゆくゆくは事業を拡大していく展望を持っているという。

まずはスモールビジネスを考えているが、ゆくゆくは事業を拡大していく展望を持っているという。

小松田さん

「(若い人の間で)起業の熱は確実に高まっていると感じています。周りの友人も起業しているのが当たり前になっているし、起業のイベントに参加すると、高校生がいるんです。よく、『大学生で起業はすごいね』とか『早いね』とか言われますが、私にとっては“今やらなければもう遅い”と思う部分があります」

「(若い人の間で)起業の熱は確実に高まっていると感じています。周りの友人も起業しているのが当たり前になっているし、起業のイベントに参加すると、高校生がいるんです。よく、『大学生で起業はすごいね』とか『早いね』とか言われますが、私にとっては“今やらなければもう遅い”と思う部分があります」

盛り上がるスタートアップ

こうした起業を希望する学生のサークルは全国に誕生していて、2018年と比べると、今や3倍以上の47団体にのぼっているという。(ガイアックス調べ)

国も「スタートアップ育成5か年計画」をつくり、2027年度に投資額を現在の10倍の10兆円規模に拡大させるとともに、将来的には10万社のスタートアップを創出する目標を立て、補助金などの制度を拡充している。民間も大型の投資会社を続々と設立するなど、官民をあげての「スタートアップ支援」が盛り上がっている。

国も「スタートアップ育成5か年計画」をつくり、2027年度に投資額を現在の10倍の10兆円規模に拡大させるとともに、将来的には10万社のスタートアップを創出する目標を立て、補助金などの制度を拡充している。民間も大型の投資会社を続々と設立するなど、官民をあげての「スタートアップ支援」が盛り上がっている。

スタートアップとは

スタートアップ(スタートアップ企業)とは、新しい技術や革新的なアイデアを取り入れて立ち上げられた、新興企業のことを指す。日本ではかつて「ベンチャー」と呼ばれることも多かった。

創業当初は、知名度や実績がないので金融機関の融資を受けることは難しく、会社の運転資金の多くは成長に期待する投資家や、投資会社に出してもらうことがほとんどだ。

「アップル」や「グーグル」、「アマゾン」などの世界的企業も、もともとはスタートアップだった。

ただ、事業が軌道に乗るまでに資金が尽きることも少なくなく、成功する確率は数%と言われている。

創業当初は、知名度や実績がないので金融機関の融資を受けることは難しく、会社の運転資金の多くは成長に期待する投資家や、投資会社に出してもらうことがほとんどだ。

「アップル」や「グーグル」、「アマゾン」などの世界的企業も、もともとはスタートアップだった。

ただ、事業が軌道に乗るまでに資金が尽きることも少なくなく、成功する確率は数%と言われている。

成長させることの難しさ

取材を進める中で見えてきたのが、起業したあとに当初思い描いていた成長を実現する難しさだった。

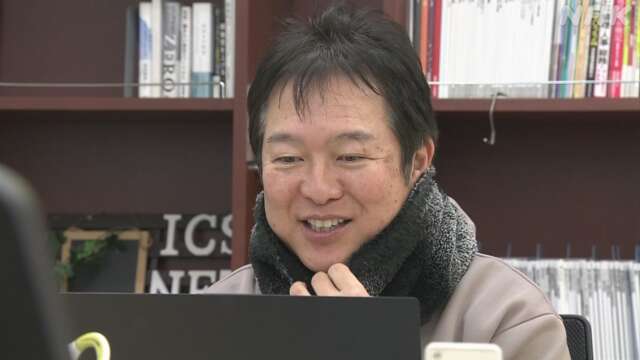

長野市で7年前に起業した小池祥悟さん。

大手食品メーカーに勤めていた際に、下請けの食品加工会社が、元請けの急な発注増などにも対応できるようにと、毎回食材を余分に仕入れ、使わないまま捨てている現状を目の当たりにし、こうした食品ロスをなくしたいと考えて会社を作った。

大手食品メーカーに勤めていた際に、下請けの食品加工会社が、元請けの急な発注増などにも対応できるようにと、毎回食材を余分に仕入れ、使わないまま捨てている現状を目の当たりにし、こうした食品ロスをなくしたいと考えて会社を作った。

小池さんが考えたのは、余らせ、捨てざるを得なかった食材を必要とする会社にオンラインでマッチングするサービスだ。

そうした食材が、新たな製品に生まれ変わることで食品ロスをなくす仕組みで、出品する側からのサイト使用料で収益を得ている。

今では、この仕組みを中心に、食材を扱う会社と加工のアイデアを持つ会社をつなげるサービスや、食品業界の最新情報を記事にして会員に届けるサービスなど、食品業界の総合的なプラットフォーマーを目指している。

そうした食材が、新たな製品に生まれ変わることで食品ロスをなくす仕組みで、出品する側からのサイト使用料で収益を得ている。

今では、この仕組みを中心に、食材を扱う会社と加工のアイデアを持つ会社をつなげるサービスや、食品業界の最新情報を記事にして会員に届けるサービスなど、食品業界の総合的なプラットフォーマーを目指している。

4年前には、経営者向けの雑誌が主催するコンテストで事業がグランプリを獲得。大手地銀系の投資会社などから出資を受けるなど、日本の食品ロスを減らす一手になると、期待が寄せられた。

小池祥悟さん

「この頃はまだ、商品、プロダクトよりも思いが先行していて、それが認められたのがとてもうれしかったです。賞をもらって、やっぱり世の中に自分の考えが求められていると自信になりました」

「この頃はまだ、商品、プロダクトよりも思いが先行していて、それが認められたのがとてもうれしかったです。賞をもらって、やっぱり世の中に自分の考えが求められていると自信になりました」

こうした期待の一方で、会社は、当初思い描いたようなスピードでは成長できていないのも現実だ。

当初の計画では2024年に黒字になる予定だったが、有料会員数が計画に届いておらず、取材当時(2024年2月)に見せてもらった社内資料には、3か月後に手元の資金が尽きることが示されるなど、思い描いた成長スピードと、現実の数字のギャップに直面していた。

小池さん

「スタートアップは金融機関から融資を受けて徐々に会社を大きくし、借りた金と利子を返すというものではなく、出資者から受け取った出資金を、短期間で、かつ大きなリターンとして返す必要があります。そのため赤字を掘ってでも事業拡大のための投資に回し、またさらに資金を受けて投資をしていかなければなりません」

「スタートアップは金融機関から融資を受けて徐々に会社を大きくし、借りた金と利子を返すというものではなく、出資者から受け取った出資金を、短期間で、かつ大きなリターンとして返す必要があります。そのため赤字を掘ってでも事業拡大のための投資に回し、またさらに資金を受けて投資をしていかなければなりません」

そして、私たちにこう話した。

「ずっと全力疾走している感覚です。成功するには夢や信念があることが大前提ですが、スタートアップとして事業を大きくしていくのに必要なのは、やはり『現金』だとも痛感しています」

急成長が求められるスタートアップは、止まってはいられない。有料会員数を増やす次の一手を打つことになった。

マッチングサイトを使いやすくするための大幅なサイト改修と、企業へ直接出向いて営業する実働部隊を増やすための人材確保だ。

そして、投資家などから過去最大規模の出資を募ることを決めた。

マッチングサイトを使いやすくするための大幅なサイト改修と、企業へ直接出向いて営業する実働部隊を増やすための人材確保だ。

そして、投資家などから過去最大規模の出資を募ることを決めた。

頼るのはみずからの力

この日、小池さんは大手食品会社の投資会社を訪ねていた。出資を得るために頼るのは、みずからのプレゼン力だ。

プレゼンは「ピッチ」と呼ばれ、出資者の目の前で、自社の目標やそれを達成するための具体的な計画をアピールし、出資の有無を判断してもらう。

プレゼンは「ピッチ」と呼ばれ、出資者の目の前で、自社の目標やそれを達成するための具体的な計画をアピールし、出資の有無を判断してもらう。

小池さん

「一つ一つが真剣勝負ですね。今回の投資会社は食品会社系なので、『食品ロス』が身近にあると思います。きっと、僕の思いをわかってくれると思います」

「一つ一つが真剣勝負ですね。今回の投資会社は食品会社系なので、『食品ロス』が身近にあると思います。きっと、僕の思いをわかってくれると思います」

運命のプレゼン

投資会社側からの出席者は2人。モニターに資料を示しながら、小池さんは話し始める。

小池さん

「われわれがどういう会社なのか、ひと言でいうと食品業界のデジタル化を推進する企業です。大切な食資源を生かしていく。そして食品ロスの問題に対応していきます」

「われわれがどういう会社なのか、ひと言でいうと食品業界のデジタル化を推進する企業です。大切な食資源を生かしていく。そして食品ロスの問題に対応していきます」

食品メーカー系の投資会社ならば共感できるだろうと、食品ロスの問題をまず提示した。

そして、自社のシステムがそれを救う手立てになることを詳しく訴えていく。

そして、自社のシステムがそれを救う手立てになることを詳しく訴えていく。

「小さな食品メーカーは、どんなに技術やアイデアがあっても大手に直接会いに行くことができないんです。会ってくれないんです。そこを、うちのプラットフォームを使えばつなげられます」

説明をはじめておよそ10分。投資会社の責任者が厳しい表情で質問を投げかけた。

投資会社

「収益はどうやって得るんですか?有料会員は月にいくらぐらい払うんですか?」

「収益はどうやって得るんですか?有料会員は月にいくらぐらい払うんですか?」

小池さんにとっては、想定とは違う方向の質問だったという。

小池さんは、食品業界という同じ看板を背負う者同士、この事業を成功させた先にある社会的意義に共感してもらう予定だった。

しかし、投資会社が重視したのは収益。特に、売上に直結する有料会員の数だった。

小池さんは、食品業界という同じ看板を背負う者同士、この事業を成功させた先にある社会的意義に共感してもらう予定だった。

しかし、投資会社が重視したのは収益。特に、売上に直結する有料会員の数だった。

投資会社

「収益化するにはあとどのくらいの会員が必要なんですか?」

「ほかに収益化できるものはありますか?」

「収益化するにはあとどのくらいの会員が必要なんですか?」

「ほかに収益化できるものはありますか?」

小池さんは、目標を達成するための具体的な営業回数やWEBサイトから会員獲得までの具体的なイメージを伝えたものの、室内には重い空気が流れた。

交渉は失敗 これが現実

投資会社

「サービスの価値を証明するとしたら、やっぱり具体的な数字だと思うんですよね。我々がこの出資にゴーかというと、今回は前に行けませんというお話になると思います」

「サービスの価値を証明するとしたら、やっぱり具体的な数字だと思うんですよね。我々がこの出資にゴーかというと、今回は前に行けませんというお話になると思います」

結局、交渉はうまくいかなかった。

小池さん

「仕方ないです。こんなのはしょっちゅうで、これが現実です。向こうに言われた売り上げの課題。資金の課題。あとはサービスの課題。この3つを同時進行で改善していって、さらにアウトプットもし続ける。このあたりは7年経営してきて、成長しているとは実感していますけど、結局、数字がついてこないと社会に認められていないということを痛感します。もっと多くの人にサービスの価値を知ってもらって、使ってもらうことが必要だと思います」

「仕方ないです。こんなのはしょっちゅうで、これが現実です。向こうに言われた売り上げの課題。資金の課題。あとはサービスの課題。この3つを同時進行で改善していって、さらにアウトプットもし続ける。このあたりは7年経営してきて、成長しているとは実感していますけど、結局、数字がついてこないと社会に認められていないということを痛感します。もっと多くの人にサービスの価値を知ってもらって、使ってもらうことが必要だと思います」

相手の意見を冷静に受け止めた小池さん。しかし、下を向いている暇はない。

「落ち込みますけど、スタートアップを選んだ以上、そうしてはいられない。やっぱり、食べられるものが捨てられている現実を、誰かが変えていかなければいけないと思っています。目の前の数字と毎日にらみあいっこしながらやっていくというのは楽ではないですが、自分がやるって決めたのでやるしかないんです」

その後も出資を受けるために企業を回り続け、最終的には最低限必要な資金を得ることには成功した。

国の補助事業にも採択されたことで、人材の確保とマッチングサイトの改修を進めているという。

国の補助事業にも採択されたことで、人材の確保とマッチングサイトの改修を進めているという。

スタートアップ 倒産件数が過去最多

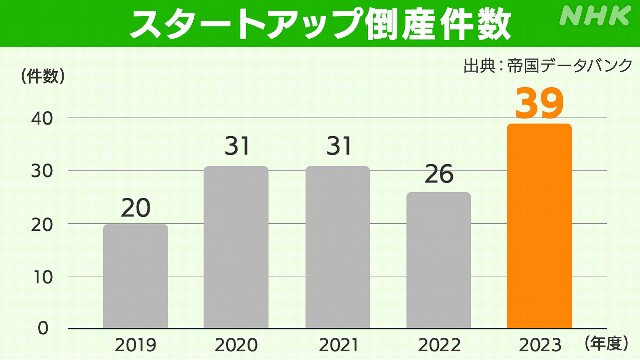

スタートアップが盛り上がる一方で、思うように資金調達ができず、倒産する企業も増えている。

帝国データバンクによると、2023年度のスタートアップの倒産件数は39件と、過去最多に上っているという。

帝国データバンクによると、2023年度のスタートアップの倒産件数は39件と、過去最多に上っているという。

スタートアップは、創業してから5年ほどで半分が失敗するとも言われているが、中でもことしはじめに経営破綻した“空飛ぶバイク”を開発・販売していた「A.L.I.Technologies」は、50億円を超える資金調達をしながら経営破綻した。

不誠実とも言える資金調達の実態もあり、スタートアップの“影”の面もあちこちで出始めている。

“脚色”した事業内容で資金集めも

こうした動きに危機感を募らせているのが、スタートアップに投資する立場でもある企業の経営者たちだ。

山本拓真さんは介護事業者向けのクラウドサービスソフトを販売する上場企業の社長で、2024年度から文部科学省の起業家育成プログラムにも協力している。

スタートアップの盛り上がりに大きな期待を寄せる山本さんのもとには、毎月、スタートアップへの投資案内が届くという。

『AIを使った検診システム』、『高齢者も乗れる新型モビリティー』、『健康サポートアプリ』……。50社ほどがファイリングされ、数千万円から数億円の資金を求めていた。

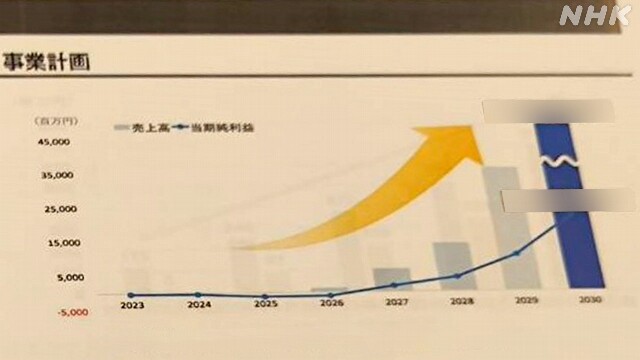

新しいビジネスに期待する一方で、山本さんが懸念を示すのは、会社の経営状況を予想する『事業計画』だという。

スタートアップの盛り上がりに大きな期待を寄せる山本さんのもとには、毎月、スタートアップへの投資案内が届くという。

『AIを使った検診システム』、『高齢者も乗れる新型モビリティー』、『健康サポートアプリ』……。50社ほどがファイリングされ、数千万円から数億円の資金を求めていた。

新しいビジネスに期待する一方で、山本さんが懸念を示すのは、会社の経営状況を予想する『事業計画』だという。

山本拓真さん

「よく見るのが、現状、数千万円の赤字になっている会社が、数年後には数億円、数十億円を超える黒字になっている事業計画です。経営者から見ると、少し資金調達した程度では実現困難な、あり得ない数字だからです」

「よく見るのが、現状、数千万円の赤字になっている会社が、数年後には数億円、数十億円を超える黒字になっている事業計画です。経営者から見ると、少し資金調達した程度では実現困難な、あり得ない数字だからです」

確かに資料を見ると、ほとんどの企業が5年ほどで売上が数十倍になり、中には100倍、1000倍に成長することがうたわれている企業もあった。

「どういう根拠に基づいたらこういう成長カーブを描けるのか。ほとんどが『夢物語』だと思います。企業の価値を誇大にみせて、資金を調達しようとしていると判断せざるをえません」

山本さんは数年前に、福祉関連のマッチングプラットフォームを運営するスタートアップへの投資に興味を持ち調べたところ、国から公表されている施設の情報をサイト上に転載しているのみで、実態はほとんどないことがわかった。

資料では、こうした実態を巧みに隠しながら投資家に数億円の投資を呼びかけていて、『投資が得られれば、4年後には最大で20億円を超える黒字を出す』とうたっていた。

「危険」と判断した山本さんは、投資から手を引いたものの、この会社は資金集めを実現したという。

しかしその後、決算の状況を確認すると、赤字は大きく膨らんでいた。

資料では、こうした実態を巧みに隠しながら投資家に数億円の投資を呼びかけていて、『投資が得られれば、4年後には最大で20億円を超える黒字を出す』とうたっていた。

「危険」と判断した山本さんは、投資から手を引いたものの、この会社は資金集めを実現したという。

しかしその後、決算の状況を確認すると、赤字は大きく膨らんでいた。

「スタートアップは日本の社会課題を解決するために欠かせないもので、社会全体で応援していくべきだと思います。しかし、スタートアップ投資の現場は、株式市場ではありえない大幅な脚色を伴う資料を読み解かなければならず、まだまだ正常な投資環境とは言えないと思います。できる限り有望なスタートアップにお金を集めるためにも、企業の実態や価値に第三者の評価目線を入れ、妥当な企業価値を見える化する仕組みも必要ではないかと思います」

起業家をどう育成していくか

日本から世界の常識を変えるインパクトをもつ起業家を輩出するためにも、志ある起業家をどう育成していけばよいのか。

課題もまだまだ多いが、失われた30年と言われる日本経済の低迷から抜け出すにも、スタートアップが大きな鍵になることは間違いないだろう。

(2月26日「クローズアップ現代」で放送)

課題もまだまだ多いが、失われた30年と言われる日本経済の低迷から抜け出すにも、スタートアップが大きな鍵になることは間違いないだろう。

(2月26日「クローズアップ現代」で放送)

報道局 ネットワーク報道部

直井良介

2010年入局

首都圏局などを経て現所属

直井良介

2010年入局

首都圏局などを経て現所属