【全国調査】“知らぬ間に火葬” 死後事務トラブル 5年で14件

1人暮らしの人の増加や家族のつながりの希薄化を背景に、亡くなったあと、遺体を引き取って火葬する親族がいない人が増えています。

「引き取り手がない遺体」は自治体が火葬などを行いますが、全国109の自治体を対象にNHKが調査したところ、火葬後に親族が現れ苦情を受けるなどのトラブルが過去5年あまりで少なくとも14件起きていたことがわかりました。

アンケート調査から見えてきた現状と、取材した各地の実情を詳しくお伝えします。

母はなぜ知らぬ間に火葬されたのか? “遺体トラブル”の深層

亡くなったあと遺体を引き取って火葬する親族などがいない人については、死亡した場所の自治体が火葬すると、法律で定められています。

NHKは先月、こうした「引き取り手のない遺体」への対応をめぐり、全国の県庁所在地の市や政令市、中核市、それに東京23区の109自治体を対象にアンケート調査を行い、すべての自治体から回答を得ました。

調査では、主に4つの項目について尋ねました。

順に詳しくみていきます。

(冒頭の目次から読みたい項目に直接飛べます)

1.「引き取り手のない死亡人」火葬人数

調査では、亡くなったあと「遺体を引き取る家族や親族がいない」として、墓地埋葬法や生活保護法などに基づき、自治体が火葬した人数を年度ごとに聞きました。

その結果、2023年度は99の自治体で少なくとも1万2122人が「引き取り手がない」として火葬※されていました。

※大阪市はいずれもその年度に合祀された数を集計しています。

生活保護を取り扱う部署で引き取り手のない遺体の火葬の数を集計していない自治体もあり、実際の人数はこれより多いと考えられます。

自治体別にみますと、

▼名古屋市 1343人

▼神戸市 634人

▼千葉市 539人

▼福岡市 293人

▼広島市 291人

▼東京・足立区 158人

▼札幌市 141人

▼高松市 133人

▼新潟市 102人

▼福島県いわき市 87人

などとなっています(速報値を含む)。

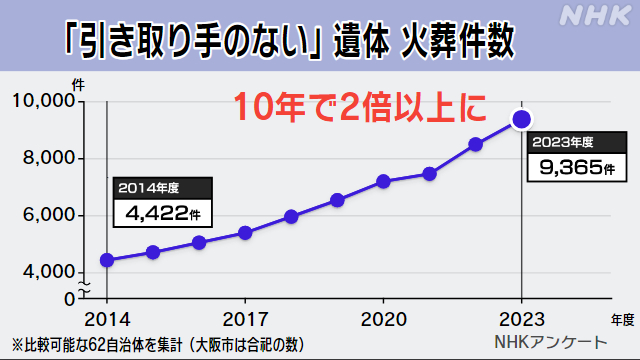

また、比較可能な10年間分の記録が残っている62自治体でみると、

▼2014年度 4422人

▼2015年度 4695人

▼2016年度 5034人

▼2017年度 5380人

▼2018年度 5945人

▼2019年度 6523人

▼2020年度 7180人

▼2021年度 7447人

▼2022年度 8479人

▼2023年度 9365人

となっていて、この10年で倍以上に増加していました。

これに伴い、現場の“事務負担”が増えている実態について、多くの回答が寄せられました。

「身寄りのない遺体案件が年々増加しており、職員が対応する事務量も増える一方である」(四国の自治体)

「相続人調査を行う場合、戸籍等の請求に時間がかかるため事務遂行に多大な時間を要している。身寄りのない遺体の発生件数も年々増加しているため、職員の負担増加が予想される」(岡山市)

「相続人を特定しても、連絡がとれないことが多く、連絡がとれても、『疎遠であるため』『高齢であるため』といった理由で遺骨や遺留品の引取りをされないケースが増えてきている」(関西の自治体)

2.公費負担の推移

引き取り手のない死亡人に関する死後事務の“公費負担”についても聞きました。

引き取り手がいないなどとして火葬などの葬祭、遺体や遺骨の保管料などにかかった費用は、2022年度、回答があった108の自治体で60億円余りに(60億7756万円)上っていました。

税金による“公費負担”は年々増加していて、自治体からは国による支援や負担軽減策の必要性を求める回答が寄せられました。

「『引き取り手のいない死亡人』に係る費用は年々増加しており、財政を圧迫している状況です。国庫負担を検討していただきたい」(さいたま市)

「親族調査の間は遺体を葬儀会社等で保管することになるので今後費用面で心配がある」(愛知県一宮市)

「自治体における費用負担や事務にかかる人的体制などについて、具体的方策を検討すべき時期に来ているのではないか」(千葉市)

3.死後事務めぐる“トラブル”

死後事務をめぐり火葬後、親族などの対応に苦慮したケースも調査しました。

具体的には「引き取り手がない」として火葬したあとに親族が現れたり、親族などに遺骨を返還できず、苦情を受けたり、対応に苦慮したケースの有無と、その件数を聞きました。

その結果、火葬後に親族など、引き取り手が現れ、苦情を受けたり対応に苦慮したケースが、「ある」と回答したのは11の自治体で14件でした(2019年以降)。

また、返還を求める親族などに遺骨を返せなかったケースで「ある」と回答したのは3自治体で4件でした(2017年以降)。

このほかには、連絡の行き違いで、知らないうちに父親が火葬されたり、▽火葬後よく調べると妹がいたことが分かったケースや、火葬後に現れた親族と葬儀費用や遺留金品をめぐってトラブルになったケースも複数ありました。

火葬をめぐっては、統一的なルールがなく、時間や予算に限りがある中、対応に悩む声が寄せられました。

「本来であれば親族の調査後に行うのが望ましいが、調査を完全に行う時間的猶予が現実的にはないことから、火葬は先に行ってしまうことがほとんどである」(いわき市)

「保管等の問題から、十分な親族調査期間を確保できないうちに火葬しなければならず、火葬及び調査の結果、親族が判明するケースがあるため、親族がいない、または、引き取り手がいないと判断する明確な基準を示してほしい」(福島市)

こうしたケースについて、件数や発生年は不明なものの、「過去にあった」とした自治体も複数あったほか、その有無について「把握していない」とした自治体も3割あり、実際にはさらに多い可能性があります。

4.“統一ルール”の必要性

死後事務については火葬だけでなく遺骨の保管や親族調査の範囲などについても統一的なルールがなく、その必要性についてどう考えているかも調査しました。

その結果、109の自治体のうち9割以上にあたる101の自治体が「統一ルールが必要」と回答しました。

一方、「ルールは必要ない」とした自治体もあったほか、統一的なルールは必要としながらも、「現場の実情を踏まえた運用可能なルールの整備を望む」といった声もありました。

統一ルールを求める理由については以下のような声が寄せられました。

「死亡人の遺品等の預かりを依頼されても、具体的にどのように扱うのか、物品ごとの明確な規定が示されていないため、扱いに苦慮する場合がある」(東京の自治体)

「担当者の事務が煩雑であり、負担が大きいため、職員が安心して事務を遂行するためにも国による統一的なルールの整備が望まれる」(関西の自治体)

また関連する法の整備を求める声も複数ありました。

「引き取り手の無い遺体に行政が包括的に対応できるような法律の整備を行う必要性がある。対応する法律と所管する行政体系がコンパクトになることで、より迅速かつ適切な対応が実施できるようになると考えます」(名古屋市)

「既存の法制度は家族等による葬祭を前提にし、それができない場合は行政による火葬を行う規定となっていますが、社会情勢の変化に対応した仕組みの検討がなされることを期待する」(神戸市)

終活など“生前サポート”制度拡充求める声も

このほか、生きている間にできる死後の手続きについてのルール整備や支援制度の拡充を求める声も複数ありました。

「身寄りのない方が今後さらに増加してくると考えられ、死亡後の火葬や遺骨、財産等について生前に整理できるルール作りの必要性を感じる」(東京の自治体)

「葬儀や身の回りの片づけについて、市民が生前に自身の意思で決められることが望ましい。死後事務委任契約等の周知や終活がより簡易にできるような、制度や法整備が必要」(関西の自治体)

ここまで見てきたアンケートの結果。

現場では何が起きているのか、また背景にどのような変化があるのでしょうか。

各地で何が?「身寄りなし」と火葬し謝罪のケースも

アンケートでも明らかになったように、実際には、親族がいるのに「身寄りがない」として、自治体によって火葬や納骨され、トラブルになるケースがいま各地で発覚しています。

京都市伏見区で1人暮らしをしていた当時73歳の今西一さんはおととし1月、心筋梗塞で病院に運ばれて亡くなり、京都市は遺体の引き取り手を調べた結果「身寄りがない」と判断し、8日後に火葬、およそ3週間後に無縁墓地に納骨しました。

ところが、その後、市内に弟夫婦が住んでいたことがわかりました。

市は、ほかの自治体にある戸籍までたどれば親族がいることを確認できたものの調査が不十分だったとして、ことし3月、弟夫婦に経緯を説明した上で謝罪しました。

京都市では、当時は引き取り手のない遺体についてのマニュアルが無かったものの、去年夏に作成し、現在は法定相続人の範囲内で戸籍を調べたうえで、原則、引き取り手がないことを確認してから火葬することにしているということです。

一方、弟夫妻は京都市から請求された火葬にかかった費用などおよそ17万円を市に納め、改めて今西さんの納骨を終えたということです。

今回のことを受け、弟の今西恵一さんは「自分たちで何らかの形で安否確認ができていればという後悔もありますが、近くに親族がいながら何の連絡も無かったという点は兄の死によって少しでも改善できたらいいと思います。兄にはこれからの市の対応を草葉の陰から見守っていてほしい」と話していました。

【WEB特集】「誰が火葬のOK出したんや」兄はどこへ消えたのか?

「国による統一的なルールの整備が必要だ」

今の法律では自治体が引き取り手のない遺体と判断する際に、親族がいないかを調べる範囲や火葬までの期限についての国の統一した規定はなく、運用はそれぞれの自治体の判断に委ねられています。

多くの自治体では、戸籍などをたどって親族を捜していますが、郵送で連絡しても返信がなかったり、引き取りを断られたりすることで調査には時間がかかることが指摘されています。

親族と言っても、配偶者や子ども、親、きょうだい、おい・めいなど亡くなった人のどの範囲まで調べればいいか明確に定められているものはなく引き取りの意向を確認するのに数か月以上かかる場合もあるということです。

また、その間は遺体を葬儀会社の冷蔵庫などで保管する必要があり、その分、費用がかさんだり、遺体の状態の悪化につながったりするため、いつまでも保管はできないという問題もあります。

何もルールがない中では、自治体は、親族をどこまで調べ、いつ火葬するかそのつど判断することになり、今回のアンケートではこうした対応について、自治体で独自に定めたルールやマニュアルが「ある」と答えたのは38自治体で34%あまりでした。

一方で、親族調査の範囲や火葬の時期などを尋ねた設問では、「病院や警察から遺体を引き取った後すぐに火葬する」と回答した自治体も少なくありませんでした。こうした状況を背景に、アンケートでは9割を超える自治体が「国による統一的なルールの整備が必要だ」と答えています。

“知らぬ間に火葬”を防ぐため

埼玉県朝霞市は、市が火葬を行った後、遺体を引き取ることができたという親族からの申し出があるのを防ぐため、県が示すマニュアルに沿って、担当の職員が戸籍を3親等まで調査し、遺体の引き取りや火葬できる親族がいないか1件1件確認しています。

市は調査を行っている間、契約する葬儀業者に遺体の安置を依頼していますが、長いケースだと期間が半年に及ぶこともあるということです。

朝霞市生活援護課の望月三枝子課長は「引き取り手のない遺体は今後も増えると見込まれるので統一的なルール作りや費用負担などについて、国に対応してもらいたい」と話していました。

国の見解は

親族がいるのに「身寄りがない」として火葬されてしまう事態が起きていることについて、厚生労働省は次のように回答しました。

厚生労働省

「身元や親族の有無などについては一定の確認を行うことが前提で各自治体では、亡くなった人の親族との関係、日常生活における友人・知人や地域社会・職場との関係などの個別事案を取り巻くさまざまな状況やそれぞれの自治体の定める事務手続きなどに応じて対応いただいているものと考えている」

また、ルールの策定については「自治体において、身寄りのない遺体の取り扱いに苦慮するケースがあることから実態調査を行うこととしており、調査結果も踏まえ、対応を検討したい」としています。

増える遺体に警察でも

一方、引き取り手がない遺体の取り扱いが増える中、警察も対応を迫られています。

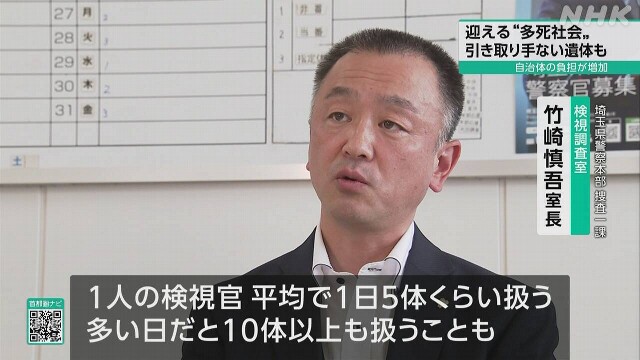

埼玉県警察本部によりますと病院以外などで人が死亡した場合事件性がないかを確認する「検視」などの件数は去年1年間に1万1905件で、5年前(9847件)の1.2倍に増えているということです。

このうちおよそ4分の1にあたる3052件は、1人暮らしの高齢者で、引き取り手を探すのに時間がかかり一定の期間、警察署で安置するケースが増えているということです。

このため警察は今年度、遺体を安置する設備を拡充する費用として12年ぶりに400万円を計上するなど、対応を迫られています。

埼玉県警察本部捜査一課検視調査室の竹崎慎吾室長は「遺体はこれからも増加していくと思うが、事件の見落としを防ぎ死者の尊厳を守るためにも自治体と連携しながらできることをしっかりやっていきたい」と話しています。

「火葬待ち9日間」費用増も

亡くなる人の数が増加する中で、家族などを火葬するまでの期間がこれまでより長くなり、費用がかさむケースも出ています。

千葉県流山市に住む大塚信博さん(62)は、去年4月、88歳の母親を亡くしました。

流山市を含む3つの市は隣接する柏市に公営の火葬場を運営していて、大塚さんが葬儀会社に依頼したところこの火葬場が混んでいて最短で9日待ちになると伝えられたといいます。

葬儀までの間、母親の遺体を自宅に安置することになり、冷房を一日中つけた上で、葬儀会社の職員に冷却用のドライアイスを毎日交換しに来てもらう対応を依頼しました。

そのため費用がかさみ、すぐに火葬できる場合と比べると、8万円以上多くかかったということです。

大塚さんは「まさか1週間以上になるとは思ってもみませんでした。簡単にどうにかできる問題ではないと思いますが、火葬までが長すぎると家族も落ち着かないところがありますし、本人にもかわいそうな気がしてしまいます」と話していました。

担当した柏市の葬儀会社によりますと、対応する遺体の数が増える中で、「火葬待ち」をするケースが増える傾向にあるということでことしの1月には、最も長くて11日間待つケースもあったということです。

専門家「国で議論しモデルを示して」

葬送の成り立ちに詳しい国立歴史民俗博物館の山田慎也教授は次のように指摘しています。

国立歴史民俗博物館 山田慎也教授

「どこまで親族を捜すか現状では一切規定がない中で、対応は自治体ごとに異なり、社会的な合意もできていないため、不幸な状況が生まれている。ルールがないままでは、死後どう取り扱われるかわからない不安や、残される人たちが追悼の機会を失うことにもつながる。故人をきちんと尊厳をもって送るという考えを前提に、親族調査をしてどの段階であれば火葬してもいいか国レベルで議論をしてモデルを示すことで、自治体は対応が可能になる」

その上で、求められる対策については、「自治体によっては、生前から終活情報や緊急連絡先などを事前に登録する取り組みを進めるところがありこうした情報を社会的に共有化する仕組みや、地域や福祉の枠組みの中に寺院や葬儀業者なども加えるなどしてスムーズに生前から死後のプロセスに移行できるような社会を作っていく必要がある」と話していました。

6月10日(月)の「クローズアップ現代」で放送した内容は、NHKプラスで放送1週間後、17日(月)午後7:57 まで見逃し配信しています↓↓

クローズアップ現代

知らない間に火葬された“あふれる遺体”相次ぐトラブルの実態

配信期限 :6/17(月) 午後7:57 まで