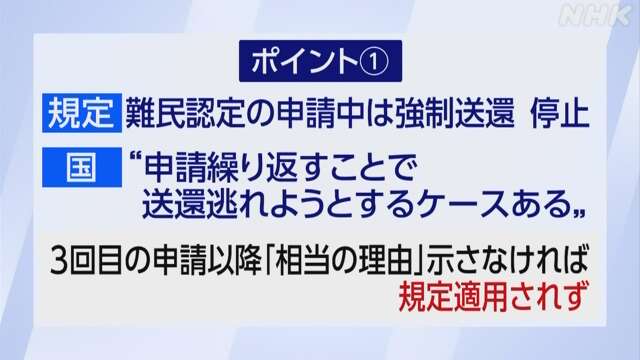

改正出入国管理法は去年6月に成立し、10日から施行されます。改正法では、難民認定の申請中は強制送還が停止される規定について、申請を繰り返すことで送還を逃れようとするケースがあるとして3回目の申請以降は「相当の理由」を示さなければ適用しないことにしています。

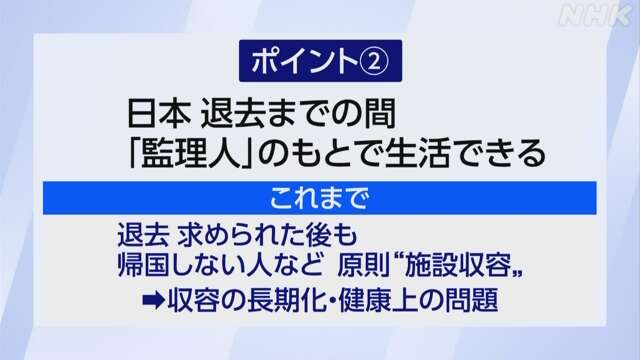

また、退去するまでの間、施設に収容するとしていた原則を改め、入管が認めた「監理人」と呼ばれる支援者などのもとで生活できることなどが盛り込まれています。

法改正の背景について出入国在留管理庁は、退去を求められても帰国を拒む人が申請を繰り返すことで、収容や審査が長期化し、本来保護するべき人の迅速な救済が困難になっていたなどとしています。

一方、外国人の支援団体などからは「難民認定申請者が迫害の待つ国に強制送還されるおそれがある」といった批判も根強く、審査の透明性や公平性の確保など課題も指摘されています。

改正出入国管理法が施行 難民申請3回目以降 強制送還対象に

外国人の送還や収容のルールを見直した改正出入国管理法が10日、施行されます。難民申請が3回目以降の人を強制送還の対象とすることなどが盛りこまれ、申請の乱用を防ぎ本来保護するべき人の迅速な救済をはかることを目的とする一方、審査の透明性の確保など課題も指摘されています。

改正された法律の具体的な内容や課題などについて詳しくお伝えしています。

目次

- 注目

【詳しく】改正出入国管理法 何が変わる

改正法の施行で、外国人の収容や送還のルールが大きく変わります。

◇ポイント1 “難民認定申請中は送還停止”の規定に例外

国は、不法残留や不法就労、重大犯罪で有罪判決を受けた外国人について、日本からの退去を求めることができます。しかし、難民認定の申請中は送還が一律に停止されるため、出入国在留管理庁によりますと帰国を拒むために申請を繰り返すケースもあり、本来退去させるべき人を退去させられない状況や、難民審査の長期化が生じていたということです。

このため新たな法律では送還停止の規定に例外を設けました。

▽難民申請が3回目以降の人は「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ送還するとしています。

▽日本で3年以上の実刑となったことがある人や、テロリストなどは難民申請中でも強制送還できるとしています。

◇ポイント2 送還までは“原則収容”の見直し

これまでの法律では、退去強制の対象か審査中の人や、退去を求められた後も帰国しないという人たちは「送還ができるときまでは原則、施設に収容する」とされていました。その結果、収容が長期化し、健康上の問題なども生じていたとしています。

また、健康上の理由などで一時的に収容が解除される「仮放免」の制度もありますが、身元保証人に法的義務がないなど逃亡などを防ぐ手段が十分ではなかったということです。

こうした課題を受け、新たな法律では「監理措置制度」を導入します。原則収容だったルールを見直し、制度の利用が認められた人は施設に収容されず、国から認められた「監理人」と呼ばれる支援者などのもとで生活を送ります。

監理人は外国人の生活状況などを把握し、不法就労の疑いや逃亡のおそれに気付いた場合や、入管から求められたときには報告することになっていて、違反した場合には過料が科されます。

また、外国人も入管に生活状況などを届け出る義務を負い、入管はこうした報告などをもとに3か月ごとに収容の必要性を判断します。

「仮放免」の制度は、今後は健康上の理由がある場合など限定的に適用されることになります。

成立の経緯は

10日施行される改正出入国管理法は、2021年に一度国会に提出されましたが、野党側が内容が不適切だなどと批判し、名古屋の入管施設でスリランカ人女性が死亡した問題も重なって廃案となりました。

【詳しくはこちら】入管施設で女性死亡 再捜査も当時の入管局長など改めて不起訴

政府は去年内容を一部修正して再提出し、国会審議では、難民認定の適正化などに関して与野党による修正協議が行われました。反対の立場の立憲民主党は、採決を阻止するため、当時の齋藤法務大臣に対する問責決議案などを提出して否決されました。

そして改正法は国会終盤の去年6月、自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

反対の弁護士など会見“今後の運用に強い懸念”

改正出入国管理法が10日、施行されたことを受けて、改正法に反対する立場の弁護士などが都内で会見し、今後の運用に強い懸念を示しました。

会見を開いたのは外国人の支援にあたる弁護士などでつくる団体「入管を変える!弁護士ネットワーク」で、改正出入国管理法の施行を受けて声明を発表しました。

声明では「多くの難民申請者の命や人権を脅かすことが危惧される」とした上で、難民申請が3回目以降の人を強制送還の対象とすることについて「審査の適正が担保されないまま強行されれば、『難民』として保護しなければならない人をとりこぼす危険が高い」としています。

また、国が認めた「監理人」と呼ばれる支援者などのもとで生活できる制度の導入については「『監理人』には過度に重い負担が課され、制度を利用できない人は収容がさらに長期化することが強く危惧される」としています。

会見には外国人の当事者も参加し、このうちイラン国籍の55歳の男性は、母国で政治的な活動を行い当局に拘束されたなどと主張して3回目の難民申請中だということで「自分の国にかえされたら命の保障はない。法律ができてから私もほかの人も不安に思っている」と訴えました。

団体の共同代表 指宿昭一 弁護士

「難民申請者を送還させないことなど、差し伸べた手を絶対に離さないよう取り組んでいきたい」

申請3回以上退けられたのち難民認定された人は

申請を3回以上退けられたのちに難民と認定された人は、今回の法改正で迫害のおそれがある人が見過ごされてしまわないかと不安を募らせています。

名古屋市に住むキン・マウン・ソーさん(45)は、ミャンマーのイスラム教徒の少数派ロヒンギャで、2007年に日本に来ました。政治活動を理由に当局から捜索を受けるなどしたため、身の危険を感じ、国を逃れたということです。

ミャンマーでロヒンギャは長く差別の対象となっていて、軍による大規模な掃討作戦で大勢の人が殺害されるなどしてきました。

キン・マウン・ソーさんは日本の保護を求めてこれまでに4回、難民申請を行いましたが「個別具体的な迫害事情は認められない」などとして、すべて不認定となりました。

「何回も説明したが、入管が認めてくれなかった。ミャンマーにかえされると思うと不安になった」ということで、4年前、不認定処分の取り消しと難民認定を求めて訴えを起こしました。

1審は訴えを退けましたが、2審の名古屋高等裁判所はことし1月「迫害を受けるおそれがある」と判断し、難民として認めるよう国に命じたのです。国は上告せず、判決は確定しました。

来日から17年、ようやく難民と認められましたが、今回の法改正で、難民として本来、保護されるべき人たちが、強制送還されてしまわないかと不安を募らせています。

キン・マウン・ソーさん

「もし私が難民に認められていなかったら、改正法の施行でかえされる対象になっていた。ミャンマーにかえされれば殺されると思う。その責任をとれるのか、よく考えて法律を運用してほしい」

専門家「審査の透明性担保が必要」

入管の元職員で、入管行政に詳しい木下洋一さんは今回の改正に一定の理解を示した上で「3回以上、難民申請をした人でも裁判で難民として認められたケースがあることは無視できない」と話しています。

その上で「入管はどうしても出入国管理の側面が強く、難民の保護との両立は組織の体質的に難しいと思う。従事する職員も限られていて、入管だけで難民認定を行うのはマンパワーの点から見ても限界がある」と指摘します。

そして「難民申請中の強制送還を可能とするのであれば、審査の透明性を担保することが必要だ。第三者機関の関与も含め審査のあり方自体をしっかりと議論し、透明性のある制度を整えていくことが大切だ」と話していました。

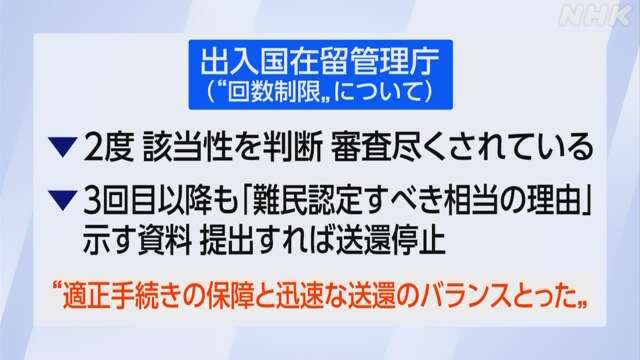

出入国在留管理庁「保護すべき方々を一層保護できるように」

難民申請に3回の制限を設けたことについて出入国在留管理庁は「2度の不認定処分を受け、行政上確定した人は、2度に渡り該当性の判断がされ、外部有識者である難民審査参与員による審査を受けるなど、審査が十分に尽くされているといえる。さらに、3回目以降の申請でも難民認定すべき相当の理由を示す資料を提出すれば送還は停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある者を送還しない仕組みとしている。適正手続きの保障と迅速な送還のバランスをとった適切なものだと考えている」としています。

また、審査の透明性を高めるべきという指摘については「真摯(しんし)に受け止め、透明性の向上に向けて取り組む必要があるものと認識している」とした上で「現時点でも難民該当性判断の手引きのホームページ上での公表や、不認定理由の判断理由を詳細に示すよう努めるなどの取り組みを行っている。今後は、主な申し立て内容ごとに出身国情報をホームページに掲載するなど申請者が判断に用いられた情報を特定しやすくする仕組みの検討を進めている」としています。

今後については「保護すべき方々を一層確実、迅速かつ安定的に保護できるようしっかりと取り組みたい」とコメントしています。